دنیا کی ہر زبان کے فروغ، اس زبان میں ادب کی ترویج اور اشاعت کا بڑا ذریعہ چھوٹے بڑے ادبی اجتماعات اور میلے ہوتے ہیں، اور جہاں یہ تقاریب فروغِ زبان و ادب میں کردار ادا کرتے ہیں، وہیں اہل قلم شخصیات شرکاء کی توجہ اُن مسائل کی جانب مبذول کرواتے ہیں جن کا اکثر براہِ راست عوام یا معاشرے سے تعلق ہوتا ہے۔

2023ء میں عالمی سطح پر اور پاکستان میں بھی زبان و ادب کے فروغ اور قلم کاروں کی پذیرائی کے لیے تقاریب منعقد کی گئیں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان میں علمی و ادبی نشستوں اور کتب میلوں کا ایک سلسلہ دیکھنے میں آرہا ہے جو خوش آئند بات ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اس تسلسل میں کہیں کتاب اور قاری کے کم زور پڑتے تعلق کو بھی سہارا ملا ہے۔

اس سال دنیا اور پاکستان میں زبان و ادب کے فروغ کے لیے کوششوں اور اہلِ قلم کی پذیرائی کے لیے منعقد کی گئیں چند اہم اور قابلِ ذکر تقاریب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

ادب کا نوبیل انعام

ادب کا نوبیل انعام اس سال ناروے کے جون فوس کو دیا گیا۔ وہ معروف ڈراما نگار ہیں اور ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے ڈرامے دنیا میں سب سے زیادہ پیش کیے گئے ہیں۔ عموما جون فوس کا موازنہ ایک اور نوبیل انعام یافتہ ڈراما نگار سیموئیل بیکٹ سے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا کام مختصر اور سلیس زبان پر مبنی ہے جو منفرد انداز سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ جون فوس 64 سال کے ہیں۔

اکتوبر کے مہینے میں ادب کے زمرے میں اس معتبر انعام کا اعلان کرتے ہوئے سویڈش اکیڈمی نے کہا کہ جون فوس کو ان کے منفرد ڈراموں اور نثر کے لیے نوبیل انعام سے نوازا گیا ہے جن کے ڈراموں اور نثر نے بے آوازوں کو آواز دی ہے کیونکہ ان کی تحریر دراصل مواد کے بجائے ایک طرز ہے، جس میں وہ بیان کیا جاتا ہے جو نہیں کہا گیا ہو۔

نوبیل انعام پانے والے جون فوس نے کہا کہ ’میں پرجوش اور مشکور ہوں، میں اس کو ادب کے لیے انعام سمجھتا ہوں جس کا اولین اور بنیادی مقصد بھی ادب ہے‘۔ نارویجن نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے جون فوس نے کہا کہ وہ حیران بھی ہیں اور نہیں بھی، کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے ان کا نام نوبیل انعام کی فہرست میں شامل کیا جاتا رہا تھا۔

جون فوس کے سب سے زیادہ مشہور ڈراموں میں 1989 میں لکھا گیا ’باتھ ہاؤس‘ اور 1995 میں لکھا گیا ڈراما ’میلان چولی‘ (ون اینڈ ٹو) شامل ہیں۔

جون فوسی ایک ایسے خاندان میں بڑے ہوئے جو عیسائیت میں لوتھرانزم کی سخت شکل کی پیروی کرتا تھا لیکن وہ ایک بینڈ سے منسلک ہوگئے اور روایت کے ساتھ مذہبی عقائد سے بھی انحراف کیا۔ لیکن 2013 میں وہ کیتھولک عقیدے کے پیروکارہوگئے۔ وہ 29 ستمبر 1959 کو ناروے کے مغربی ساحل پر واقع شہر ہاگسنڈ میں پیدا ہوئے۔ فوس نے تقریباً 40 ڈراموں کے علاوہ ناول، مختصر کہانیاں، بچوں کی کتابیں، شاعری اور مضامین بھی لکھے ہیں۔ وہ رئیلزم تحریک کے مقبول ادیب اور ناروے میں کلاسیک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے جانے والے لکھاری ہنریک ابسن کے بعد دوسرے اہم ڈرامہ نگار ہیں جن کے لکھے گئے ڈرامے سب سے زیادہ اسٹیج کیے جا چکے ہیں۔

جون فوس ادب کا مطالعہ اور تخلیقی سوچ کے ساتھ سماج و روایات کو مخلتف انداز سے دیکھتے تھے اور 1983 میں انھوں نے پہلا ناول ’ریڈ، بلیک‘ لکھ کر ادبی دنیا میں خود کو متعارف کروایا۔ ان کی نیم سوانح پر مبنی حالیہ کتاب ’سیپٹالوجی‘ کی انفرادیت فل اسٹاپ کے بغیر اس کے ایک ہزار 250 صفحات ہیں۔ ان کی اس کتاب کی تیسری جلد 2022 میں ہونے والے انٹرنیشنل بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ہوئی تھی۔ جون فوسی کے ایک ڈرامے ’اینڈ وی ول نیور بی پارٹڈ‘ کو 1994 میں عالمی سطح پر شہرت حاصل ہوئی تھی۔ ان کے ادبی کام کو 50 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

بکر پرائز

بات کریں بکر پرائز کی تو 2023ء میں نومبر کی 26 تاریخ کو پال لنچ نے یہ انعام وصول کیا۔ 46 سالہ پال لنچ کو برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں منعقدہ تقریب میں بکر انعام دیا گیا۔ امسال بکر پرائز کے لیے مجموعی طور پر چھ ناول نگاروں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے پال لنچ (Paul Lynch) اس کے حق دار قرار پائے۔

پال لنچ یہ باوقار ادبی انعام جیتنے والے پانچویں آئرش مصنف ہیں۔ ان سے قبل یہ انعام چار آئرش مصنفین جیت چکے ہیں۔

پال لنچ کو بکر پرائز کے ساتھ 50 ہزار برطانوی پاؤنڈ نقد رقم بھی دی گئی۔ آئرش مصنف کو Prophet Song پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ یہ تخیلاتی ناول ہے جس میں ڈبلن شہر میں مستقبل کے آئرلینڈ میں ایک ایسے ماحول میں لکھا گیا ہے، جو مطلق العنانی سے عبارت ہے اور جس کا بنیادی خیال چار بچوں کی ایک ایسی ماں کی مسلسل جدوجہد ہے، جو اپنے خاندان کو آمرانہ اور خود پسندانہ نظام حکومت سے بچانا چاہتی ہے۔ یہ پال لنچ کا پانچواں ناول ہے۔ بکر پرائز کا سلسلہ 1968ء میں شروع ہوا تھا اور فکشن کا یہ انعام انگریزی زبان میں اس کتاب پر دیا جاتا ہے جو برطانیہ میں شائع ہوئی ہو۔

انٹرنیشنل بکر پرائز

انٹرنیشنل بکر پرائز کے فاتحین دی شیلٹر کے مصنف اور اس کی مترجم تھیں اور انھیں مئی 2023ء میں یہ انعام دیا گیا۔ انگیلا روڈل نے مصنف گورگی گوسبودینوو کے ناول کا ترجمہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ 2016ء میں انٹرنیشنل بکر پرائز کے ضوابط میں چند بنیادی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ یہ ایوارڈ سالانہ اور مجموعی کام کے بجائے ایک کتاب تک محدود کر دیا گیا۔ اب ضروری تھا کہ کتاب کی اصل زبان انگریزی نہ ہو، بلکہ یہ کسی بھی دوسری زبان سے انگریزی میں منتقل شدہ ہو، جس کی اشاعت برطانیہ یا آئرلینڈ میں ہوئی ہو۔

پلٹزر پرائز

پلٹزر پرائز صحافت، ادب، تھیٹر اور موسیقی کے شعبوں میں ایک باوقار امریکی ایوارڈ ہے۔ تاریخ، سوانح عمری، شاعری، عمومی نان فکشن اور فکشن کے زمرے میں آٹھ مئی کو پلٹزر پرائز کے لیے انیس کتابوں میں دو فاتحین بنے۔

پلٹزر پرائز کمیٹی نے تھیٹر کے لیے لکھنے پر انعام کیلیفورنیا میں مقیم ایرانی نژاد امریکی خاتون سناز توسی کے نام کیا۔ سناز توسی نے اپنے ایک شو کے لیے پلٹزر پرائز جیتا۔

سناز تونسی کیلیفورنیا میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والدین ایران سے امریکہ آئے تھے۔ سناز توسی کو ’انگلش‘ کے لیے ڈرامے کی صنف میں 2023 کا پلٹزر پرائز دیا گیا۔ ایران کے شہر کرج میں انگریزی زبان کی ایک کلاس پر مرتب کیا گیا یہ ڈراما 2009 کی گرین موومنٹ تک کے مہینوں میں ایرانیوں کی امنگوں اور مایوسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔

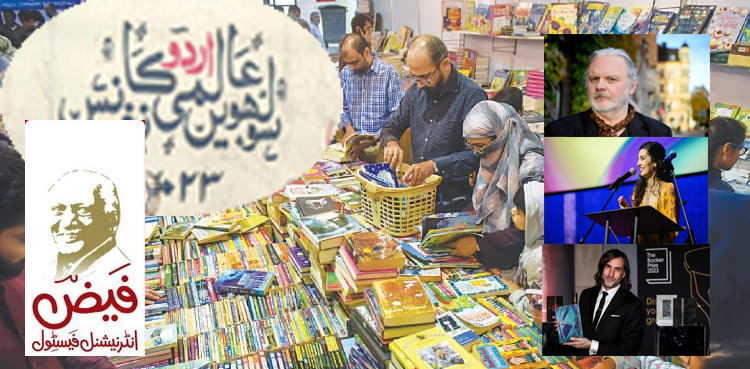

16 ویں عالمی اردو کانفرنس

اس سال تیس نومبر کو عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہوا جو تین دسمبر تک جاری رہی۔ کراچی آرٹس کونسل میں منعقدہ اس کانفرنس میں علم و ادب سے شغف رکھنے والوں اور اردو زبان کے متوالوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ یہ اس کانفرنس کا سولھواں سال تھا۔ عالمی اردو کانفرنس کا تسلسل سے انعقاد اب شہر قائد کی پہچان بن چکا ہے اور یہ کانفرنس ملک بھر میں منعقد کیے جانے والے دیگر ادبی میلوں اور تقاریب میں سب سے اہم اور نمایاں ہے۔

اس مرتبہ کانفرنس میں مندوبین اور شرکا کی تعداد پہلے کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ مشاہیرِ ادب، ان کی تخلیقات اور رفتگاں کا تذکرہ، اردو ناول، افسانہ، تنقید اور شاعری پر اہم اور قابلِ توجہ سیشن ہوئے۔ ان سیشنز میں فکشن اور شاعری کے علاوہ غیرافسانوی ادب بھی موضوع بنا۔ مشاہیرِ ادب میں قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور فیض، میرا جی، فہمیدہ ریاض بھی زیر بحث آئے۔

اردو کانفرنس میں حسبِ روایت کتابوں کی تقریبِ رونمائی بھی ہوئی۔ یہ مجموعی طور پر 17 کتابیں تھیں جن میں مکمل سیشن کے تحت جاوید صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ’اجالے‘، بھارتی صحافی سعید نقوی کے ڈرامے ’مسلمان لاپتا ہوگئے‘ کا ترجمہ اور سینیئر صحافی سلیم صافی کی کتاب ’ڈرٹی وار‘ متشہر ہوئی۔

اردو زبان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی علاقائی زبانوں کی تخلیقات بھی اس عالمی کانفرنس میں سامنے آئیں اور ان زبانوں کی اہل قلم شخصیات کا فن و تخلیق موضوعِ بحث بنا۔ نیلم احمد بشیر کی کتاب ’مور بلیندا‘ بھی تقریب میں سامنے آئی۔ بلوچی زبان و ادب، سندھی اور سرائیکی زبان کا ادب بھی زیرِ بحث آیا۔ کانفرنس کے اہم ترین سیشنوں میں ممتاز قلم کاروں اور ادیبوں سے شرکاء نے ملاقات کی۔ ان میں مستنصر حسین تارڑ، عارفہ سیدہ زہرہ، مرزا اطہر بیگ اور بشریٰ انصاری و دیگر شامل ہیں۔ اس کانفرنس کے سبھی سیشنز کو شرکاء کی توجہ اور اہل قلم کو بھرپور پذیرائی ملی۔

فکشن کی بات کریں تو مستنصر حسین تارڑ اور مرزا اطہر بیگ کے سیشن اہم تھے۔ کانفرنس میں گلزار اور انور مقصود کے درمیان آن لائن مکالمہ بھی ہونا تھا مگر سب انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس کا سبب کیا رہا، اس پر قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں۔

عالمی اردو کانفرنس کے چوتھے اور آخری روز بھی 15 سیشن منقعد کئے گئے جس میں معروف ادیب، شاعر اور اسکالرز نے مختلف موضوعات پر بات کی۔

فرینکفرٹ کا عالمی کتب میلہ

فرینکفرٹ (اے ایف پی) کا عالمی کتب میلہ اس سال اسرائیل اور حماس جنگ کی وجہ سے متنازع ہوگیا۔ جرمنی میں منعقدہ میلے میں اس سال فلسطینی مصنفہ کو ایوارڈ دینے کی تقریب ملتوی کرنے کے اعلان پر اعلیٰ پائے کے مصنفین نے انتظامیہ پر کڑی تنقید کی جب کہ کئی عرب اشاعتی گروپ اس کتاب میلے سے الگ ہوگئے۔ جرمنی کا یہ سالانہ میلہ دنیا کی سب سے بڑی اشاعتی تجارتی تقریب ہوتی ہے، جہاں کتابوں کی صنعت کے بڑے ناشر اور مصنفین جمع ہوتے ہیں۔ منتظمین نے کتب میلے میں اسرائیلی مؤقف اور آواز کو اہمیت دینے اور فلسطینی مصنفہ عدانیہ شبلی کو جرمن ایوارڈ نہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ ان کو اس سے قبل یہ اعزاز دینے کا فیصلہ 1949 میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ریپ اور قتل کے حقیقی واقعات پر مبنی ان کی کتاب ’’اے مائنر ڈیٹیل‘‘ کے لیے کیا گیا تھا۔ امسالہ فرینکفرٹ بک فیئر کا افتتاح بدھ 18 اکتوبر کو ہوا۔ تاہم فرینکفرٹ بک فیئر کے ڈائریکٹر کے اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے بیانات اور جانب دارانہ فیصلے کے جواب میں مسلم اکثریتی ممالک کی متعدد اشاعتی تنظیمیں اس میلے میں شریک نہیں تھیں۔ اس بار عالمی کتاب میلے کا خصوصی مہمان ملک سلووینیا تھا۔ ہر سال فرینکفرٹ کسی نہ کسی ملک یا خطے کو اپنا اعزازی مہمان چنتا ہے۔

لاہور میں فیض میلہ

لاہور میں ساتواں تین روزہ فیض فیسٹیول 17 سے 19 فروری تک جاری رہا جس میں بھارتی شاعر، نغمہ نگار اور فلم ساز جاوید اختر نے شرکت کی جہاں ان کی گفتگو نے ایک تنازع کھڑا کردیا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے انھیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید اختر نے اپنے سیشن کے دوران پاک بھارت ثقافتی تعلقات، دونوں ممالک میں علاقائی زبانوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے دہشت گردی کے ایک واقعے اور ان ممالک کے مابین کشیدگی پر بات کی تھی۔ ان کی جانب سے الزام تراشی نے میلے کے منتظمین کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔

فیض میلے میں مختلف موضوعات پر سیشنز منعقد ہوئے۔ اس میلے میں علمی و ادبی شخصیات اور فن کاروں کے علاوہ مختلف سیاست دان بھی شریک ہوئے اور فیض صاحب کے فن، ان کے خیالات اور شخصیت پر بات کی۔

کراچی کے ایکسپو سینٹر میں سجائی گئیں کتابیں

پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں امسال بھی پبلشرز اور بک سیلرز ایسوسی ایشن کے تحت عالمی کتب میلہ سجایا گیا۔ 18 واں کتب میلہ 14 دسمبر سے 18 دسمبر تک جاری رہا۔ کراچی انٹرنیشنل بک فیئر 2023 میں پاکستان، ترکی، سنگاپور، چین، ملائیشیا، برطانیہ، متحدہ عرب امارات سمیت 17 ممالک کے تقریباً 40 اداروں کی کتابیں دستیاب تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس مرتبہ سالانہ بک فیئر میں چار لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔

چند دیگر ادبی تقاریب اور کتب میلے

کراچی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام17 سے 19 فروری تک لٹریچر فیسٹیول جاری رہا جس کی افتتاحی تقریب میں معروف سماجی شخصیت اور ایس آئی یو ٹی کے بانی ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور الحمرا آرٹس کونسل لاہور کے تعاون سے الحمرا آرٹس کونسل میں تین روزہ پاکستان لٹریچر میلہ 2023 (پی ایل ایف) منعقد کیا گیا تھا جس میں مختلف فکری نشستوں کے ساتھ ادب اور فنونِ لطفیہ کو زیرِ بحث لایا گیا۔ اس میلے میں کتابوں کی رونمائی کے ساتھ ساتھ موسیقی کے پروگراموں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔

صحافی عاصمہ شیرازی کی کتاب ‘کہانی بڑے گھر کی’ اس ادبی میلے میں رونمائی کے لیے پیش کی گئی۔ یہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں ‘اردو فکشن میں نیا کیا’ ایک اہم موضوع تھا۔ اس کے علاوہ اکیسویں صدی کے تہذیبی چیلنج، پاکستان اور فکر اقبال کے موضوع پر بھی گفتگو کی گئی۔ 10 فروری کو اس میلے کا آغاز ہوا تھا۔

یکم مارچ سے پانچ تاریخ تک لاہور کے ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی کتاب میلہ سجایا گیا۔ اس کے علاوہ 10 واں تین روزہ لاہور لٹریری فیسٹیول بھی ادب سے محبت کرنے والوں کی شرکت سے یادگار بن گیا۔ الحمرا آرٹ کونسل میں مختلف سیشنز میں ادیب و شاعر، فن کار اور علم دوست شخصیات کے علاوہ ادب سے شغف رکھنے والوں نے فکری و علمی مباحث اور کتابوں کی رونمائی میں دل چسپی لی۔

اس سال بھی مختلف ادبی تنظیموں کے زیراہتمام اور انفرادی طور پر کتابوں کی رونمائی کے علاوہ سال بھر تنقیدی نشستوں اور مشاعروں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

تحریکِ بحالیِ جمہوریت (ایم آر ڈی)

تحریکِ بحالیِ جمہوریت (ایم آر ڈی) اس کے علاوہ بھی ماضی میں کئی بڑے چھوٹے سیاسی اور انتخابی اتحاد تشکیل دیے جاتے رہے ہیں۔ اس میں 1998 میں پاکستان عوامی اتحاد، 1999میں نواز حکومت کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا قیام جب کہ 2000 میں مشرف کی آمریت کے خلاف ”اتحاد برائے بحالی جمہوریت“ (اے۔آر۔ ڈی) وجود میں آیا تھا۔ 2002 متحدہ مجلس عمل تشکیل پایا تھاجس میں مذہبی جماعتیں شامل تھیں اور بعد میں متحدہ مجلس عمل سیاسی اتحاد سے انتخابی اتحاد میں تبدیل ہوگیاتھا۔نیشنل الائنس 2002 میں تشکیل دیا گیا جو جنرل پرویز مشرف کی حامی جماعتوں پر مشتمل تھا۔

اس کے علاوہ بھی ماضی میں کئی بڑے چھوٹے سیاسی اور انتخابی اتحاد تشکیل دیے جاتے رہے ہیں۔ اس میں 1998 میں پاکستان عوامی اتحاد، 1999میں نواز حکومت کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا قیام جب کہ 2000 میں مشرف کی آمریت کے خلاف ”اتحاد برائے بحالی جمہوریت“ (اے۔آر۔ ڈی) وجود میں آیا تھا۔ 2002 متحدہ مجلس عمل تشکیل پایا تھاجس میں مذہبی جماعتیں شامل تھیں اور بعد میں متحدہ مجلس عمل سیاسی اتحاد سے انتخابی اتحاد میں تبدیل ہوگیاتھا۔نیشنل الائنس 2002 میں تشکیل دیا گیا جو جنرل پرویز مشرف کی حامی جماعتوں پر مشتمل تھا۔