دنیا کی کہانی ایک عجیب داستان ہے کہ جس کی زبانی بیان ہو، اُسی کے مطلب کی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت لمبی ہے اور بہت چھوٹی بھی، بہت سیدھی سادی اور بہت الجھی ہوئی بھی۔

وہ ہمیں دلاسا بھی دیتی ہے اور اداس بھی کرتی ہے، لبھاتی بھی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ وہ ان کہانیوں کی طرح ہے جنہیں بچے ضد کر کے رات کو سونے سے پہلے سنتے ہیں اور سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔

وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتی اور کہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس میں جو سچی باتیں ہیں وہ کہانی معلوم ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں جنہیں ہم سچ سمجھتے ہیں، جی بہلانے کے قصے ہیں۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کی آپ بیتی بھی ہو سکتی ہے اور ایک تماشا بھی کہ جس میں آدمی کی صورت کی بس ایک جھلک سی دکھائی دیتی ہے، ایسی کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اسے دیکھا یا نہیں دیکھا۔

تو میں اس کہانی کو، جس کا سرا کہیں نہیں ملتا، کہاں سے شروع کروں؟اس وقت سے جب دنیا پیدا ہوئی؟ یعنی کب سے؟ بچّوں کو تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اس دنیا کو خدا نے بنایا۔ کب بنایا؟ کیسے بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ ہم نہیں بتاتے، اس لیے کہ ہم خود جانتے نہیں۔ لیکن ہر زمانے میں عقل مند لوگ اپنی لاعلمی کو چھپانے اور کم سمجھ والوں کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی دل چسپ کہانی سنا دیتے ہیں، سنسار کے بھیدوں پر کوئی ایسا خوب صورت پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم پردے کو دیکھتے رہ جائیں اور یہ پوچھنا بھول جائیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں۔

آج کل کے عالم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے ایک آگ کا گولا تھی، اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے، اس آگ کا بھی نہیں جو ہمارے دلوں کو گرم رکھتی ہے اور کبھی کبھی جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی۔

شاید یہ وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں، شاید نہیں تھی۔ لیکن کبھی نہ کبھی دنیا آگ کا گولا تھی ضرور، کیونکہ ہمیں ایسے ہی لاکھوں اور کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں دہکتی آگ اگل دیتے ہیں یا زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں، اب تک آگ ہی آگ ہیں۔ دنیا میں یہ آگ، پانی اور زمین کیوں بن گئی، یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری قسمت میں کچھ یہی لکھا تھا۔

ہاں، تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی، بھاپ اور دوسری گیسیں پانی ہو گئیں، جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ یہ سب ہوا کب؟ آج کل کے عالِم زمین کی ساخت سے، چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ حساب سنکھ دس سنکھ برس کے بھی آگے نکل جاتا ہے اور ہم ایسے ہیں کہ کل پرسوں کی بات بھی بس یونہی سی یاد رکھتے ہیں۔ بیچارے آدمی کی کھوپڑی میں سائنس کا یہ حساب سما نہیں سکتا، اور جب سما نہیں سکتا تو اسے یہ حساب بتانے سے فائدہ کیا؟

لیکن عقل مندی بھی ایک چیز ہے اور شاید یہ بھی ایک طرح کا علم ہے کہ جس میں آدمی کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں مگر سمجھتا نہیں، اس لیے کہ میری سمجھ چھوٹی ہے اور علم بہت بڑا۔ میں اپنے چلّو سے اس سمندر کو ناپ نہیں سکتا تو نہ سہی، پر میں جانتا تو ہوں کہ اس میں کتنے چلّو پانی ہے اور کوئی میرے حساب کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ سائنس کا حساب بالکل چوکس ہے، فرق نکلا تو کروڑ دس کروڑ کا ہوگا اور ہو کوئی بات نہیں۔ لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ایسا حساب کتاب کرنے والوں سے وہ لوگ زیادہ سمجھتے اور زیادہ جانتے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا جہان کو خدا نے بنایا اور اس کا ہر ذرہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے اور اب تو وہ سائنسداں بھی جو اپنے علم کو ایک ڈھکوسلا نہیں بنانا چاہتے، کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کا طریقہ ایک خاص حد کے آگے کام نہیں دیتا، ہم اپنے علم سے نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج، چاند، تارے اور ہماری یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی نہ یہ کہ اسے کسی نے پیدا کیا۔

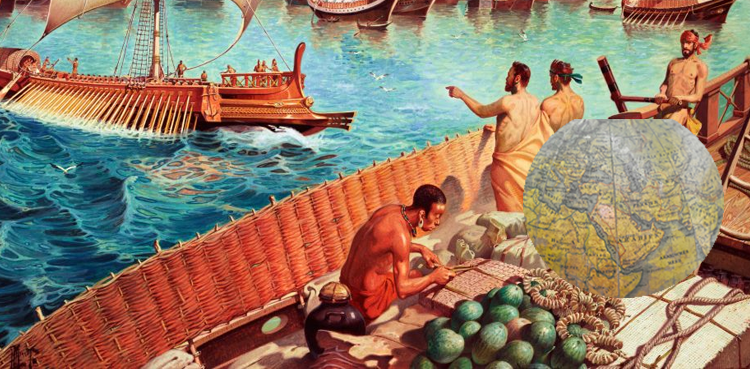

دنیا جب سرد پڑ گئی تھی تو کہیں سے سمندر کی تہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا۔ وہاں وہ پھٹا اور پھلا پھولا۔ لاکھوں کروڑوں برس میں طرح طرح کے بھیس بدلے، آہستہ آہستہ یعنی وہی لاکھوں کروڑوں برس میں اس نے پودوں اور کیڑوں کی صورت میں خشکی کی طرف قدم بڑھایا۔ پانی کے بغیر، یعنی سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی۔ پودے اونچے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے۔ جو کیڑے تھے وہ مچھلی بن کر تیرے، اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلنے لگے۔ خشک زمین پر رینگنا شروع کیا، ہوا میں پرند بن کر اڑے، چو پاؤں کا روپ لے کر دوڑنے پھرنے لگے۔

کہتے ہیں کہ اتھلے پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائیں وہ بڑی بھیانک تھیں۔ چالیس پچاس فٹ لمبے مگرمچھ، بیس بیس ہاتھ اونچے ہاتھی، کسی جانورکی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑ لے، کسی کا منہ اتنا بڑا کہ آج کل کی گائے بھینس کو نگل جائے اور ڈکار نہ لے۔ ایک جانور کی ہڈیاں ملی ہیں جو منہ سے دُم کے سرے تک سو فٹ سے زیادہ لمبا ہوگا۔

ان جانوروں کو جو نام دیے گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی بھیانک ہیں۔ برنٹوسورس (BRONTO SAURUS)، اکتھیوسورس (ICHTHYO SAURUS)، میگیلوسورس (MEGALO SARUS) وغیرہ۔ لیکن دنیا کو شاید اپنی یہ اولاد پسند نہ تھی، یا یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال وہ غائب ہو گئے اور جب تک آج کل کے سائنسدانوں کوان کی ہڈیاں نہیں ملیں کسی کو پتا بھی نہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور اژدہے ہماری دنیا میں آباد تھے۔

خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہ تھے تو ایسے ہی ڈراؤنے مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی طرح یہ صفت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلاکر پالتے تھے۔ ایسے جانور شاید اس لیے کہ وہ غولو ں میں رہتے تھے، ماں باپ کو اولاد سے محبت تھی اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے، پہلی قسم کے جانوروں سے زیادہ سخت جان نکلے اور دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لے گئے۔ پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مر مٹیں، جو باقی بچیں ان کے بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں کہ وہ موسم کی سختیوں کو زیادہ اچھی طرح برداشت کر سکیں اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکیں۔

اسی طرح ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی ہوگی جو آدمیوں کی شکل سے کچھ ملتی ہو گی۔ جانوروں کی اس قسم کو آسانی کے لیے ہم مانس کہہ سکتے ہیں۔ ان بن مانسوں نے چار پیروں کی جگہ دو پیروں سے چلنا سیکھا اور اگلے دو پیروں سے پکڑنے، اٹھانے اور پھینکنے کا کام لینے لگے۔ قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے دو پیر پنجوں کی طرح ہو گئے۔ ان کی زبان بھی کچھ کھل گئی اور وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے۔

یہ سب ہزاروں برس میں ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آب وہوا بدلی، وہ ایسی ٹھنڈی پڑی کہ اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا اور برف کے کھسکتے اور پھسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے روند ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی۔ برفستان پگھل کر سمندر ہو گئے اور زندگی پھر ابھری اور پھیلی، اس طرح چار مرتبہ ہوا اور اس وقت زمین میں کئی سو گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہیں گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستاں سناتا ہے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بن مانسوں کا برا حال ہوا ہوگا۔ ان میں سے بعض کی ایک دو ہڈیاں برف کے نیچے اور جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں اور اب زمین کے اندر بہت دور پر ملی ہیں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے کروڑ یا لاکھ برس پہلے آباد تھے اور ان کے زمانے میں زمین کی صورت کیا تھی۔

لیکن انہوں نے اسی دوران میں شاید دو چار باتیں سیکھ لی تھیں جو بہت کام کی تھیں۔ کہیں جنگلوں کو جلتے دیکھ کر انہوں نے پتا لگا لیا تھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کھوہوں اور غاروں میں آگ جلاکر تاپنے لگے اور اس میں جانوروں کا گوشت اور شاید چند پھلوں اور جڑوں کو بھوننے لگے۔ وہ پتھروں کو گھس کر ان سے پھونکنے چھیلنے اور کاٹنے بھی لگے اور اس نے ان کی زندگی کو کچھ اور آسان کر دیا۔ آج کل کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انہی بن مانسوں کی اولاد ہیں اور جیسے جانور ترقی کرتے کرتے بن مانس ہوئے تھے ویسے ہی بن مانس آدمی ہو گئے۔

لیکن آج کل کا علم ان بن مانسوں کی کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ نہیں جوڑتا۔ ہیں تو ہم ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے لیکن ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں اس کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ جاوا میں ایک جگہ پر ایک کھوپڑی کے اوپر کا حصہ، تھوڑے سے دانت، اور جبڑے کی ہڈی ملی ہے، یہ ایک ایسے جانور کی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں جس کا بھیجا بندر کے بھیجے سے کچھ بڑا تھا۔ یعنی اس کی عقل بندروں سے کچھ زیادہ تھی جو دو پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا اور دوڑ سکتا تھا اور اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔

جرمنی کے ایک شہر ہائیڈل برگ کے قریب اسی (۸۰) فٹ کی گہرائی پر جبڑے کی ایک ہڈی ملی اور بنانے والوں نے اس پر غور کرتے کرتے ایک جانور بنایا ہے، جو اس جانور کے مقابلے میں جس کی ہڈیاں جاوامیں ملی ہیں، آدمی سے زیادہ ملتا ہے۔ مگر نہیں آدمی یہ بھی نہیں۔ بس اس کے دانت ایسے ہیں جن کی مثال جانوروں میں نہیں پائی جاتی، وہ کسی طرح کے آدمی ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلستان کے ضلع سسکن میں ایک کھوپڑی کے ریزے اور ٹکرے اور جبڑے کی ہڈی اتفاق سے ہاتھ لگی ہے۔ اس کی مدد سے بھی ایک شکل بنائی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدمی کی یا بندر کی، اس لیے کہ شکل بنانے والے خود فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ بہرحال وہ ایک طرح کے بن مانس کی شکل ہے، آدمی سے اس کا کتنے قریب کا دور کا رشتہ تھا، اس کاہم ٹھیک سے اندازہ نہیں کر سکتے۔

ہڈیوں سے آدمی بنانے کا جو یہ فن ہے، اس کے عالم کہتے ہیں کہ ہم جیسا کہ چاہئے تلاش بھی نہیں کر سکے ہیں۔ ابھی تک صرف یورپ اور امریکہ میں لوگوں کواس مسئلے سے دل چسپی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے ایسے حصے ہیں جہاں ہمیشہ سے سردی زیادہ رہی ہے اور شروع میں آدمی کو ایسی جگہ زندگی بسر کرنے میں بے انتہا دشواریاں ہوئی ہوں گی۔ تلاش کرنے کی جگہیں اصل میں جنوبی اور جنوب مغربی ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ ہیں اور یہاں ابھی بہت کم کام ہوا ہے، یا بالکل ہی نہیں۔ یہاں اگر کافی شوق اور محنت سے کھوج کی جائے تو ہمیں ضرور ایسے آثار ملیں گے جن سے ہمارے علم کی کمی پوری ہو جائے گی اور آدمی اور جانور کا رشتہ ثابت اور مضبوط ہو جائے گا۔

اب ایک بڑی مشکل بحث یہ ہے کہ عالم جو آدمی کو بن مانس کا سگا بتاتے ہیں اور وہ مذہب جو آدمی کو آدم کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور آدمی کی کہانی اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب حضرت آدمؑ جنت سے نکالے گئے، یہ دونوں ایک ہی بات اپنے اپنے طریقے سے کہتے ہیں یا مختلف باتیں، جن میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہے۔ میرے خیال میں حجّت کرنے کی نوبت نہ آئے گی، اگر ہم سمجھ لیں کہ مذہب علم کی ایک الگ اور اعلی قسم ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے ذریعہ اور ہیں اور اس کا مقصد اور۔

مذہب کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کس جانور کی ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں اور اگر وہ اس گہرائی پر اور اس تہ میں ملیں تو اتنے زمانے کی ہیں اور اس کے اوپر ملیں تو اتنی پرانی۔

مذہب میں وقت کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے زندگی ہے۔ مذہب کی نگاہ زمین پر نہیں ہوتی، آسمان پر ہوتی ہے، آدمی کے جسم پر نہیں ہوتی، اس کے دل پر ہوتی ہے۔ مذہب کے لیے مطلب کی بات وہ ہوتی ہے جو آدمی کو بہتر بنائے، اس کے لیے سچ وہی ہے جو سچائی کا حوصلہ پیدا کرے۔ دراصل سچے علم اور سچے مذہب کا اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف تو ایک طرف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو بغیر علم حاصل کیے مذہبی رہنما بننا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جو مذہب کی اصلیت کو سمجھے بغیر اپنے علم کو اس کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ان کے جھگڑوں میں پڑے تو ہماری سمجھ میں بھی کچھ نہ آئےگا۔

اب سات آٹھ دس ہزار برس پہلے تک دنیا کی کہانی جو سائنس ہمیں سناتی ہے، ہماری کہانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہمارے جیسے انسان جنہیں نیکی اور بدی کا علم تھا، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ قدرت نے کس طرح کروڑوں برس میں بناتے بناتے آدمی کی شکل بنائی، اس کا بھی ہماری آپ بیتی سے کوئی تعلق نہیں کہ ہماری آپ بیتی تو تبھی سے شروع ہو سکتی ہے جب سے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا۔ یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی برادری کو ایک قدیمی انسان کی اولاد بتانا زیادہ صحیح ہے یا اسے بیسیوں ایک دوسرے سے بیر رکھنے والی نسلوں میں تقسیم کرنا، فقط اس ضد میں کہ اس قدیمی انسان کی نہ کہیں ہڈیاں ملی ہیں اور نہ کسی پتھر پر اس کا نام کھدا ہوا ملاہے۔ سائنس یقین کے ساتھ نہیں بتلا سکتی کہ آدمیوں کی پہلی نسل کون تھی، اور کہاں تھی، تو پھر سائنس سے یہ کیوں پوچھیں کہ حضرت آدمؑ کوئی بزرگ تھے بھی یا نہیں۔

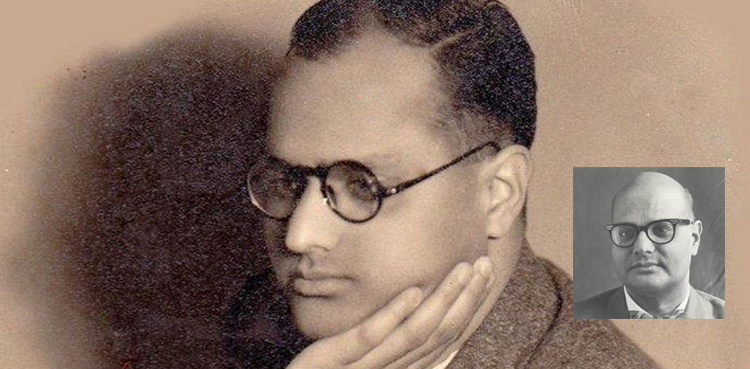

(ہندوستان کے معروف اسکالر، ماہرِ تعلیم اور ادیب محمد مجیب کے قلم سے)