تخلیق ہر دور کے انسان کا جوہر اور ادب ہر تہذیب کا خاصہ رہا ہے۔

دنیا کی کسی بھی زبان میں اہلِ قلم جب اپنے افکار و خیالات، زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو تخلیقی وفور اور جمالیاتی حس کے ساتھ الفاظ میں ڈھالتے ہیں تو ادب تشکیل پاتا ہے۔ آج گلوبل ولیج میں ادیب اور شاعر کی خوشیاں اور دکھ مشترک ہیں اور انھیں کئی چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ اب انگلیوں کی پوروں میں سمٹی ہوئی دنیا کا جیتا جاگتا انسان مصنوعی ذہانت کا اسیر اور ڈیجیٹل ورلڈ کا شیدائی ہے۔ ٹیکنالوجی کی اسی اثرپذیری نے ادبی مذاق، میلانِ طبع اور رجحان کو بھی تبدیل کیا ہے جس کے مطابق ادب تخلیق کرنے کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے۔

اگر آج کا ادیب اور شاعر اُن موضوعات کا بہتر ادراک کرسکے جو کسی مخصوص تہذیب، خطّے یا معاشرے کے کسی ایک گروہ سے متعلق نہیں بلکہ ان کی نوعیت آفاقی ہے اور وہ جدید دور میں اپنے قاری کے ذوق کی تسکین کے ساتھ انھیں معیاری ادب پڑھنے پر آمادہ کرلے تو یہ اس کی بڑی کام یابی ہوگی۔

اس وقت دنیا کرونا کی وبا سے لڑ رہی ہے جس نے ادب شناسی اور کتاب کلچر کے فروغ کی کوششوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ 2021ء کے ادبی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر کئی اہم اور قابلِ ذکر تقریبات کا حسبِ روایت اور بصد اہتمام انعقاد ممکن نہیں ہوسکا۔ اکثر ادبی جلسوں اور میلوں میں حاضرین کی تعداد کم رہی جب کہ مشاہیر بھی ان تقاریب میں بہ نفسِ نفیس شرکت نہیں کرسکے اور آن لائن اپنے موضوع پر اظہارِ خیال کیا۔

یہاں ہم اس سال کی اہم ادبی تخلیقات اور قابلِ ذکر تقاریب کی مختصر روداد پیش کررہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔

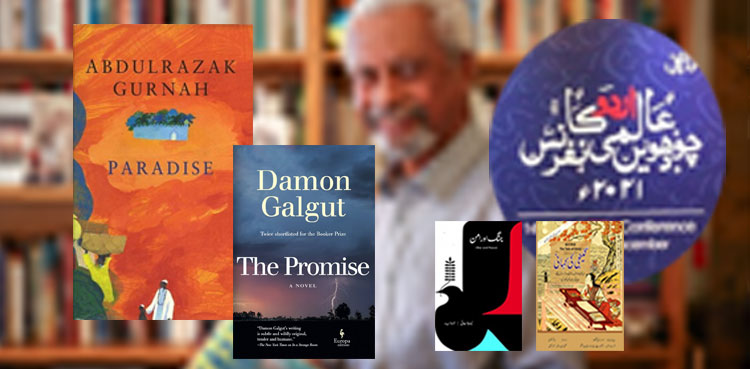

جنّت (Paradise) اور عبدالرّزاق گرناہ

اس سال ادب کا نوبل انعام عبدالرّزاق گرناہ کے نام کیا گیا جو برطانیہ میں مقیم ہیں۔

اسٹاک ہوم میں سویڈش اکیڈمی کی جانب سے ان کے نام کا اعلان سات اکتوبر کو کیا گیا تھا۔ 72 سالہ گرناہ کو ایسا ادیب کہا گیا ہے جس نے دردمندانہ انداز میں مصلحت پسندی کے بغیر نوآبادیاتی نظام کے اثرات اور ایک مہاجر کی قسمت کو انتہائی متاثر کن انداز میں پیش کیا ہے۔

تنزانیہ نژاد برطانوی ادیب عبدالرّزاق گرناہ کو یہ انعام ان کے ناول جنّت کے لیے دیا گیا جس کی کہانی پہلی عالمی جنگ کے نوآبادیاتی مشرقی افریقہ کی ہے۔ فکشن کے زمرے میں ان کا یہ ناول بکر پرائز کے لیے بھی شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔

وہ تنزانیہ کے باسی ہیں اور پچھلے 14 برسوں میں افریقی ادب سے اس انعام کے لیے منتخب ہونے والے پہلے ادیب ہیں۔ عبدالرّزاق گرناہ نے 1960ء کی دہائی میں افریقہ سے اُس وقت ہجرت کی تھی جب زنجبار میں عرب نسل کے شہریوں کا تعاقب کیا جارہا تھا۔ گرناہ زنجبار میں اس دور میں پروان چڑھے تھے، جب برطانوی نوآبادیاتی نظام کے خاتمے اور آزادی کے ساتھ وہاں انقلابی تبدیلی آگئی تھی۔

تنزانیہ میں اپنا آبائی علاقہ چھوڑنے کے بعد گرناہ 1984ء میں صرف ایک بار اپنے والد کے انتقال سے کچھ عرصہ قبل زنجبار جاسکے تھے۔ اس سے قبل افریقی ادب میں نوبل انعام زمبابوے کی سفید فام مصنّفہ ڈورس لیسنگ کو دیا گیا تھا۔

اس سال نوبل انعام کی دوڑ میں جن تخلیق کاروں کو مضبوط تصوّر کیا جارہا تھا، ان میں کینیا سے اینگوگی وا تھیئونگو، فرانس کی اینی اَیرنو، جاپان سے ہاروکی موراکامی، کینیڈا کی مارگریٹ ایٹ وُڈ اور اینٹی گوئن اور امریکا کی جمیکا کِن کیڈ شامل تھیں۔

ڈیمن گالگوٹ کا دی پرامس (The Promise)

بکر پرائز کی بات کریں تو اس کی اوّلین فہرست کا اعلان 27 جولائی کو کیا گیا اور 14 ستمبر کو نام شارٹ لسٹ ہوئے اور تین نومبر کو فکشن کا یہ معتبر انعام ایک تقریب کے دوران ڈیمن گالگوٹ کے نام ہوا۔ وہ اس سے پہلے بھی دو مرتبہ بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔

جنوبی افریقہ کے ادیب ڈیمن گالگوٹ کو ان کے ناول دی پرامس پر بکر پرائز سے نوازا گیا ہے۔ انھوں نے اپنے اس ناول میں جنوبی افریقہ کے مضافات کے ایک سفید فام کسان کے مادر شاہی خاندان کے حالات کو پیش کیا ہے۔ یہ کسان اپنی والدہ سے اُس کی موت کے وقت کیا گیا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے۔ وعدے کے مطابق اسے اپنی خاندانی خدمت گار سیاہ فام خاتون کو اپنی ملکیتی زمین پر مکان دینا تھا، لیکن مرحومہ کے خاندان کی یہ نسل اس معاملے میں اپنے بزرگوں کا مان رکھنے میں تذبذب کا شکار ہوجاتا ہے۔ انھیں جائیداد میں اس نوکرانی کو کچھ حصّہ دینے میں بڑی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ دی پرامس ڈیمن گالگوٹ کا انیسواں ناول ہے جو اسی برس شایع ہوا تھا۔

مصنّف نے 17 سال کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا تھا اور اب تک وہ متعدد ادبی اعزازات اپنے نام کرچکے ہیں۔ ڈیمن گالگوٹ ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ ان کی کتاب دی کیوری پر دو فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔

بکر پرائز کے فاتح ڈیمن گالگوٹ بچپن میں لاحق ہونے والے ایک مرض کے بعد کتب بینی کی طرف راغب ہوئے اور اسی شوق اور مطالعے نے انھیں لکھنے کی تحریک دی۔

ادب کے اس عالمی انعام کے لیے چھے ناول شارٹ لسٹ کیے گئے تھے جن میں امریکی ناول نگار میگی شپسٹیڈ کا ناول گریٹ سرکل، سری لنکا کے تمل ناول نگار انوک اروند پراگسم کا ناول نارتھ پیسیج، امریکی شاعر اور ناول نگار پیٹریشیا لاک ووڈ کا پہلا ناول نوون از ٹاکنگ اباؤٹ دس، صومالی نژاد برطانوی ندیفہ محمد کا ناول دی فورچون مین، امریکی مصنّف رچرڈ پاورزن کا ناول بیولڈرمنٹ اور انعام یافتہ ناول شامل تھا۔

بکر پرائز کا سلسلہ 1968ء میں شروع ہوا تھا اور فکشن کا یہ انعام انگریزی زبان میں اس کتاب پر دیا جاتا ہے جو برطانیہ میں شائع ہوئی ہو۔ انعام یافتہ کتاب کے مصنّف کو 50 ہزار پاؤنڈ کی رقم دی جاتی ہے۔

At Night All Blood Is Black کا انگریزی ترجمہ

2021ء میں انگریزی ترجمے پر انٹرنیشنل بکر پرائز At Night All Blood Is Black کو دیا گیا جو فرانسیسی زبان میں پہلی بار 2018ء میں شایع ہوا تھا۔ ڈیوڈ ڈیوپ کے اس ناول نے قارئین اور ناقدین کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ناول نگار کا تعلق فرانس سے ہے۔ ان کے اس ناول کو Anna Moschovakis نے انگریزی زبان میں ڈھالا ہے جسے برطانیہ اور امریکہ میں اشاعت کے بعد رواں سال انٹرنیشنل بکر پرائز دیا گیا۔

فکشن کا پلٹزر پرائز

The Night Watchman وہ ناول ہے جسے اس سال فکشن کے زمرے میں پلٹزر پرائز دیا گیا ہے۔ اس کی مصنّف Louise Erdrich ہیں۔ یہ ناول 1950ء کی دہائی میں متعدد امریکی قبائل کی نقل مکانی کے بعد پیدا ہونے والی ہمہ رنگی کے خاتمے کو روکنے کی کوششوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس ناول میں تخیّل اور فنی مہارت متاثر کُن ہے۔

ناول نگار امریکا کی باسی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں شایع ہوچکی ہیں جن میں ناولوں اور شعری مجموعے شامل ہیں جب کہ بچّوں کے لیے بھی انھوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ مصنّفہ کا نام اس سے قبل بھی پلٹزر پرائز کے لیے سامنے آچکا ہے۔ انھوں نے اسی سال نیشنل بک ایوارڈ بھی اپنے نام کیا تھا۔

محبّت اور پیار کے جذبوں کی عکاسی کرنے والی نظمیں

Natalie Diaz نے اپنی نظموں کو Postcolonial Love Poem کے عنوان یکجا کیا تھا جو امریکی نوآبادیات اور تنازعات میں گھرے دور میں محبّت اور پیار کے جذبوں کی عکاس ہیں۔ اس شعری کاوش پر انھیں اس سال پلٹزر پرائز دیا گیا۔

شاعرہ کا تعلق امریکا کی ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ ان کی نظمیں دل موہ لینے والی اور نہایت متاثر کُن ہیں۔ Natalie Diaz ایک معلّمہ اور زبانوں کی ماہر بھی ہیں اور باسکٹ بال کی کھلاڑی بھی رہ چکی ہیں۔

ویمنز پرائز کا تذکرہ

اس سال فکشن کا ویمنز پرائز انگریزی زبان کی ناول نگار Susanna Mary Clarke کے نام کیا گیا۔ ان کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ انھیں یہ انعام Piranesi کے لیے دیا گیا ہے۔ ان کا یہ ناول پچھلے سال شایع ہوا تھا۔ Jonathan Strange & Mr Norrell ان کا وہ ناول تھا جس کا 2004ء میں خاصا چرچا ہوا تھا۔

وہ جو دامِ اجل میں آئے

اس سال دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوجانے والے مشاہیر میں اردو کے بلند پایہ نقّاد، ادیب اور ڈرامہ نگار شمیم حنفی بھی شامل ہیں۔ انھوں نے 6 مئی کو دہلی میں وفات پائی۔

شمیم حنفی کی تحریر، تقریر اور گفتگو کو ان کی تہذیبی اور ثقافتی بصیرت کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ انھوں نے اپنی تدریسی مصروفیات کے ساتھ اردو ادب کی خوب خدمت کی اور کئی تصانیف یادگار چھوڑیں۔

وہ 17 مئی 1938ء کو بھارت کے شہر سلطان پور میں پیدا ہوئے تھے۔ انھیں بھارت میں جامعات اور اکیڈمیوں میں لیکچر دینے کے علاوہ بیرونِ ملک علمی و ادبی موضوعات پر گفتگو کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا جاتا تھا۔ شمیم حنفی پاکستان بھی تشریف لائے اور یہاں علمی و ادبی محافل میں شرکت کی۔

تنقیدی کتب ’جدیدیت کی فلسفیانہ اساس،‘ ’جدیدیت اور نئی شاعری،‘ ’کہانی کے پانچ رنگ،‘ ’میرا جی اور ان کا نگار خانہ،‘ ’میر اور غالب،‘ ’اردو کلچر اور تقسیم کی روایت،‘ اور ’خیال کی مسافت‘ کے نام سے کتابوں کے علاوہ ان کا ایک شعری مجموعہ ’آخری پہر کی دستک‘ کے نام سے شایع ہوا۔ شمیم حنفی کے ڈرامے ’مجھے گھر یاد آتا ہے،‘ ’آپ اپنا تماشائی،‘ ’مٹی کا بلاوا‘ اور ’بازار میں نیند‘ کے نام سے کتابی شکل میں سامنے آئے۔ انھوں نے تہذیب و ثقافت، سماجی موضوعات اور حالاتِ حاضرہ پر بھی کئی مضامین سپردِ قلم کیے۔ نام وَر شخصیات کے تذکرے اور سوانح کے علاوہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کے علاوہ شمیم حنفی نے کئی اہم کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا۔

جولائی کی پانچ تاریخ کو معروف افسانہ نگار، مترجم اور کالم نویس مسعود اشعر انتقال کرگئے۔ 70 کی دہائی میں انھوں نے اپنے افسانوں کی بدولت اپنی پہچان بنائی اور ’’آنکھوں پر دونوں ہاتھ‘‘ اور ’’اپنا گھر‘‘ وہ کتابیں تھیں جن کے اسلوب اور موضوعات نے قارئین اور ادبی حلقوں کو اپنی جانب متوجہ کرلیا۔

مسعود اشعر 1931ء کو رام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ قیامِ پاکستان کے بعد انھوں نے ملتان اور بعد میں لاہور میں سکونت اختیار کی۔ ان کا اصل نام مسعود احمد خان تھا۔ حکومتِ پاکستان نے انھیں صدارتی تمغا برائے حسنِ کارکردگی عطا کیا تھا۔

اردو ادب اور فکشن کی دنیا کا جدید ذہن بھی اس سال ‘ساکت’ ہو گیا۔ مشرف عالم ذوقی نے یکم اپریل کو دلّی شہر میں وفات پائی۔ ان کا تعلق بہار سے تھا جہاں وہ 1962ء میں پیدا ہوئے۔

مشرف عالم ذوقی کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنھوں نے متنوع موضوعات پر مسلسل اور خوب جم کر لکھا۔ تین دہائیوں پر محیط اپنے تخلیقی سفر میں ذوقی نے اردو فکشن کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی۔

فکشن پر ان کی تقریباً دو درجن کتابیں شایع ہوئیں۔ ان کی نظر ڈیجیٹل ورلڈ کے مشہورِ زمانہ کردار پوکے مان پر بھی پڑی جس پر انھوں نے ’پو کے مان کی دنیا‘ جیسا ناول لکھا۔ ’مرگِ انبوہ‘ بھی ان کا ایک مشہور ناول ہے۔ اس کے علاوہ ’نالۂ شب گیر‘، ’نیلام گھر‘، ’شہر چپ ہے‘، ’عقاب کی آنکھیں‘، ’آتشِ رفتہ کا سراغ‘، ’لے سانس بھی آہستہ‘ نے انھیں پاک و ہند میں نام و پہچان دی۔ تنقید پر مبنی ان کی تحریریں، خاکے اور مختلف ادبی مضامین بھی کتابی صورت میں شایع ہوچکے ہیں۔ ذوقی کے ناول ’مردہ خانے کی عورت‘ کو ادبی حلقوں نے بہت سراہا۔

وہ برصغیر کی اقلیتوں کے مسائل اور سماجی حالات یا انسانی المیوں کی جذباتی منظر کشی اور بھرپور ترجمانی کرنے والے ایسے تخلیق کار تھے جس نے زندگی کو ہر رنگ میں دیکھنے اور انسان کے ہر روپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

عالمی شہرت یافتہ ادیب ولبر اسمتھ بھی 13 نومبر 2021ء کو دنیا سے رخصت ہوگئے۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ جنوبی افریقہ کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اس مصنّف کے ناولوں کا دنیا کی تیس سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔

ولبر اسمتھ نے افریقی ملک زیمبیا میں آنکھ کھولی۔ 1946ء میں ان کا پہلا ناول

When the Lion Feeds منظرِ عام پر آیا اور بعد میں ان کے 48 ناول شایع ہوئے جنھیں بہت پسند کیا گیا۔ ان کے ناول Shout at the Devil اور Gold Mine بہت مشہور ہیں جن پر فلم بھی بنائی گئی تھی۔

اگر یہاں ادبِ عالیہ سے ہٹ کر ہمیں کسی ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا ہو جس نے اسکرین پر ڈرامے کے ذریعے اپنا زورِ قلم دکھایا اور تخلیقی شعور کا ثبوت دیا تو ان میں حسینہ معین بھی شامل ہیں۔ انھوں نے بچّوں کے رسالے بھائی جان سے اپنے لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ حسینہ معین نے ریڈیو پاکستان کے لیے خاکے لکھے اور ملک میں ٹی وی نشریات کا آغاز ہوا تو ڈرامہ نویس کے طور پر شہرت حاصل کی۔ وہ 26 مارچ کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوگئیں۔ اسی سال 15 مئی کو معروف فن کار اور مزاح نگار فاروق قیصر بھی انتقال کرگئے جنھیں پاکستان بھر میں انکل سرگم (کٹھ پتلی) کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کی عمر 75 برس تھی۔

جرمنی کا مشہورِ زمانہ کتب میلہ

پچھلے سال کی طرح فرینکفرٹ کے مشہور کتاب میلے کی گہماگہمی اور رونق پر کرونا کی وبا کا خوف حاوی رہا۔ تاہم 20 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک جاری رہنے والے اس میلے میں بک اسٹال سجائے گئے تھے اور نام ور تخلیق کاروں اور ناشروں نے بھی آن لائن سیشن میں اظہارِ خیال کیا۔ اس میلے کے آخری روز جرمنی کی کتابی صنعت کا امن انعام زمبابوے کی معروف ادیبہ سِتسی دانگاریمبوآ (Tsitsi Dangarembga) کو دیا گیا۔

62 سالہ اس ناول نگار، ڈرامہ نویس اور فلم میکر کو 25 ہزار یورو کی نقد رقم دی گئی۔ جیوری کے مطابق سِتسی دانگاریمبوآ اپنے ملک کے اہم ادیبوں اور فن کاروں میں شامل ہیں۔ ان کی تخلیقات نہ صرف اہم سماجی اور اخلاقی تنازعات کی نشان دہی کرتی ہیں، بلکہ دنیا کے تمام معاشروں کو انصاف اور سماجی بہتری کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔

14 ویں عالمی اردو کانفرنس

پاکستان میں علم و ادب، تہذیب و ثقافت سے وابستہ شخصیات اور اردو زبان کے شیدائی کراچی میں 14 ویں عالمی اردو کانفرنس میں اکٹھے ہوئے۔ آرٹس کونسل میں 9 دسمبر کو شروع ہونے والی چار روزہ اس کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلٰی سندھ سید مرادعلی شاہ بھی شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں انھوں نے کہا کہ ادب کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ ادیبوں اور دانش وروں کی بات اثر رکھتی ہے، ملک کے موجودہ حالات میں قلم کا ساتھ دینا ہوگا۔

آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر احمد شاہ نے استقبالیہ خطبے میں کہا کہ جب کسی قوم کی ثقافت ختم ہوجائے تو وہ معاشرہ مردہ ہوجاتا ہے، ہم اپنی تہذیب کے بے غرض سفیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہینے بھر سے اس کانفرنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ادب و ثقافت اور تہذیب سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ عید سے کم نہیں ہے، تہذیب و ثقافت کے دشمنوں سے ادب کے ذریعے لڑنا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ رواں سال عالمی اردو کانفرنس میں کرونا کی وبا کے باعث سرحد پر سفری پابندیوں کے باوجود دنیا اور اندرونِ ملک سے 250 سے زائد دانش ور، اسکالرز، ادیب اور شاعر شرکت کریں گے جب کہ بھارت کے تمام بڑے شاعر اور ادیب آن لائن سیشنوں میں شریک ہوں گے۔

اہلِ علم و دانش نے اس کانفرنس کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کی آواز اور چاشنی ان سب تک پہنچتی ہے جو دل اور احساس رکھتے ہیں۔

نام ور تخلیق کاروں نے چار روزہ کانفرنس میں ادبی نشستوں اور اجلاسوں کی صدارت کی۔ عالمی اردو کانفرنس میں بہ نفسِ نفیس اور آن لائن شرکت کرنے والوں میں انور مقصود، اسد محمد خان، محمود شام، زہرا نگاہ، مستنصر حسین تارڑ، گوپی چند نارنگ، گلزار، اخلاق احمد، محمد حمید شاہد، امجد طفیل، نور الہدیٰ شاہ، کشور ناہید، زاہدہ حنا، افتخار عارف، اخلاق احمد، محمد حمید شاہد، امجد طفیل، خالد جاوید و دیگر شامل تھے۔

کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں بھارت سے آن لائن خطاب کے دوران گوپی چند نارنگ نے کہا کہ مجھے اردو کا جادو جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں کا فیضان بعد میں نصیب ہوا مگر اردو میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ اردو زبان میرے لیے رازوں بھرا بستہ ہے اور یہ زبان میرے وجود کا حصہ بنتی چلی گئی ہے۔ اردو جیسی زبان اور شیرینی جس میں عربی اور فارسی کی لطافت اور شائستگی کے ساتھ ساتھ ہماری مٹی کی خوشبو بھی موجود ہے، ہماری دھرتی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

کانفرنس کے پہلے دن ایک شام فیض صاحب کے نام کی گئی تھی۔ دوسرے روز حسبِ پروگرام مختلف نشستیں ہوئیں جب کہ بھارت کے شاعر اور کہانی کار جاوید صدیقی کی کتاب ’’مٹھی بھر کہانیاں‘‘ کی تقریبِ اجرا بھی منعقد ہوئی، جسے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے شائع کیا ہے۔ جاوید صدیقی کے علاوہ اس تقریب میں مشہور شاعر گلزار نے بھی آن لائن شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

عالمی اردو کانفرنس میں تیسرے روز مختلف پروگراموں کے ساتھ ’’تعلیم کے پچھتّر سال‘‘ پر سیشن اور اردو افسانے پر نشست جمی۔ ’’اردو نظم کی صورت و معنی‘‘ کے موضوع پر سیشن ہوا اور افتخار عارف کے تازہ شاعری مجموعے ’باغِ گلِ سرخ‘ کی رونمائی بھی ہوئی۔

کانفرنس کے آخری روز ’’عورت اور پاکستانی سماج‘‘ کے عنوان سے منعقدہ سیشن میں عارفہ سیدہ زہرا، نورالہدیٰ شاہ، انیس ہارون اور وسعت اﷲ خان نے گفتگو کی۔ اُردو ناول کی عصری صورتِ حال، بچوں کا ادب اور نئی دنیا، اردو افسانے کا منظر نامہ، اردو افسانہ آزادی کے بعد اور اس کے امکانات، پون صدی کے اردو افسانے میں ہیئت و اسلوب کے تجربات وہ عنوانات تھے جن پر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

ادیبوں اور شعرا کے علاوہ محققین اور ماہرینِ تعلیم نے بھی اس کانفرنس میں حسبِ پروگرام اپنے مقالے پیش کیے۔ ادب، صحافت، تاریخ و ثقافت، زبان اور معاصر منظر نامے اور رفتگاں کی یاد تازہ کرتے ہوئے عالمی اردو کانفرنس 12 دسمبر کو تمام ہوئی۔

کتابوں کی دنیا

عالمی ادب میں موجودہ اور رائج صولوں کے مطابق، دنیا کا پہلا ناول ”گینجی مونوگتاری“ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ”مورا ساکی شیکیبو“ کا جاپانی زبان میں تخلیق کیا گیا ناول ہے۔ جاپانی زبان میں”مونوگتاری“ کا مطلب ”کہانی“ ہے جب کہ”گینجی“ ناول کا مرکزی کردار ہے، جس کے معنیٰ ”روشنی“ ہیں۔ یہ ناول ایک ہزار سال سے زیادہ قدیم ہے اور دنیا کی 32 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوچکا ہے۔ 2021 میں یہ ناول اردو زبان میں شایع ہوا ہے۔

اسے باقر نقوی نے اردو زبان میں ڈھالا اور ڈیڑھ برس کے عرصے میں روزانہ کئی گھنٹوں کی ریاضت کے بعد اس کے ترجمے کا اوّلین بنیادی خاکہ مکمل کیا۔ ان کی اچانک رحلت کے بعد خرم سہیل نے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اس ناول کے لیے زبان و بیان، رموزِ اوقاف، قواعد کے معاملات سمیت مختلف تحقیقی پہلوﺅں سے بہت کام کیا گیا۔

اس ناول کے اردو ترجمے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف اردو ترجمے کے لیے 821 حواشی بھی تحریر کیے گئے، جو کسی اور زبان میں اتنی تعداد میں نہیں لکھے گئے۔ خرم سہیل یہ کام لگ بھگ ڈھائی برس کے عرصے میں مکمل کر پائے۔

اردو زبان میں یہ ناول پہلی مرتبہ مکمل طور پر شائع ہوا ہے۔ یہ ترجمہ (مسودہ) جاپان میں اردو زبان کے دو ممتاز اساتذہ پروفیسر سویامانے اور پروفیسر کین ساکو مامیا اور کراچی میں موجود جاپان کے قونصل جنرل جناب توشی کازو ایسومورا، جو اردو زبان پر عبور رکھتے ہیں، کی نظر سے بھی گزرا۔

یہ ناول بڑے سائز میں ساڑھے گیارہ سو صفحات پر مشتمل ہے جس کی اسلام آباد میں جاپانی سفارت خانے اور کراچی میں جاپانی قونصل خانے میں تقریبِ رونمائی بھی منعقد کی گئی۔

ممتاز ادیب اور سفرنامہ نگار مستنصر حسین تارڑ کے بہاؤ کو اردو کا شاہ کار ناول کہا جاتا ہے۔ اس سال اکادمی ادبیات نے بہاؤ کو نمائندہ ناول کے طور پر منتخب کرکے اس کا انگریزی ترجمہ شایع کیا۔

ستّار طاہر 1993 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اس سال ‘دنیا کی سو عظیم کتابیں’ کی دوبارہ اشاعت نے ان کی یاد بھی تازہ کردی۔ 250 سے زائد کتابیں مرتب کرنے اور تراجم کے علاوہ اُنھیں اپنا قائداعظم ایک، اور مارشل لاء کا وائٹ پیپر سمیت متعدد کتابوں نے پہچان دی۔

ممتاز ادیب، محقّق، مدیر اور ماہر مترجم ستّار طاہر کی کتاب دنیا کی سو عظیم کتابیں پہلی بار 1986 میں شایع ہوئی تھی۔ ستّار طاہر نے چند باتیں کے عنوان سے کتاب کے اوّلین ایڈیشن میں لکھا تھا، یہ سو کتابیں وہ ہیں جنھوں نے انسانی فکر کو بدلا ہے۔ اختلافات اور دائمی مباحثے کا سرچشمہ ٹھہری ہیں، لیکن ان کی ہمہ گیری اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔

سو عظیم کتابوں کی فہرست میں القرآن، صحیح بخاری، عہد نامہ عتیق، عہد نامہ جدید، گیتا، اقوال کنفیوشس اور دیگر شامل ہیں۔

ممتاز ڈرامہ نگار اور شاعر اصغر ندیم سیّد کا ناول دشتِ امکاں بھی رواں سال منظرِ عام پر آیا اور عالمی اردو کانفرنس میں اپنے اجرا پر یہ ناول ادیبوں اور نقاّدوں کے درمیان گفتگو کا موضوع رہا۔

خودنوشت سوانح حیات ادب کی وہ تخلیقی صنف ہے جو کسی فردِ واحد کی زندگی کے اہم ادوار پر محیط ہوتی ہے اور اسی کے قلم کی رہینِ منت ہوتی ہے جس کے آئینے میں اس فرد کی داخلی اور خارجی زندگی کا عکس براہِ راست نظر آتا ہے اور اس کا عہد بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔

کشور ناہید کی خود نوشت سوانح بُری عورت کی کتھا بھی اس برس شایع ہوئی۔ کشور ناہید ترقی پسند شاعرہ اور ادیب ہی نہیں سماجی کارکن اور عورتوں کے مساوی حقوق کی جدوجہد کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہ ان کی تازہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے ان کے تراجم، یادداشتوں اور مضامین پر مشتمل کتابیں بھی شایع ہوچکی ہیں۔

روس کے شہرۂ آفاق ادیب لیو ٹالسٹائی کے ناول وار اینڈ پیس کا اردو ترجمہ بھی 2021ء میں شایع ہوا جس کے مترجم پروفیسر شاہد حمید ہیں۔ یہ ترجمہ ریڈنگز کے اشاعتی ادارے القا پبلی کیشنز نے شائع کیا ہے۔

شمیم حنفی نے اس بارے میں لکھا تھا، دنیا کے اس سب سے بڑے ناول کا یہ ترجمہ کسی بھی زبان اور کسی بھی زمانے کے لیے قابلِ فخر سمجھا جائے گا۔ تقریباً دو ہزار صفحوں پر پھیلی ہوئی اس کتاب میں طالسطائی (ٹالسٹائی) کے شاہ کار جنگ اور امن کے ترجمے کے علاوہ ناول کو پس منظر فراہم کرنے والی روسی تاریخ، تفصیلی فرہنگ جس میں عسکریت، مذہب ،موسیقی اور دیگر متعلقہ دائروں میں آنے والے حوالوں کی وضاحتیں پیش کی گئی ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی کرداروں سے متعلق ضروری باتیں، نقشے، طالسطائی کی زندگی اور سوانح کا ایک خاکہ، ترجمے کے مسائل اور ترجمے کے فن پر بہت بصیرت آمیز نوٹ۔۔۔۔ یہ سب چیزیں شامل کردی گئی ہیں۔

اس سطح کا کام کرنے کے لیے جو انہماک، ریاضت اور جاں کاہی درکار ہوتی ہے، اُس کا بوجھ ہر زمانے میں بس اِکّا دُکّا افراد اُٹھا سکتے ہیں، اور ہمارا یہ کم عیار دور تو اس طرح کے کام کا تصور بھی مشکل سے کرسکتا ہے۔ اس لحاظ سے شاہد حمید صاحب کا یہ کارنامہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شاہد حمید صاحب نے اس کام کا بیڑا ایک ایسے وقت میں اٹھایا جب عام انسان اپنے ماضی پر قانع اور حال کی طرف سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔

شاہد حمید صاحب نے جنگ اور امن کے تمام انگریزی متون کا موازنہ کرنے کے بعد اور خاصی تحقیق اور چھان بین کے بعد اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ جس احساسِ ذمے داری، علمی لگن اور ترجمہ کاری کے فن پر جیسی بے مثل مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کام کی تکمیل کی ہے وہ تخلیقی ادب اور ادب کی تحقیق و تدریس سے مناسبت رکھنے والوں کے لیے یکساں طور پر حیران کُن ہے۔

جہاں تک جنگ اور امن کے ترجمے کا تعلق ہے، شاہد حمید صاحب اس سلسلے میں امکانی حد تک محتاط رہے ہیں۔ اصل متن کی حرمت کا انہوں نے کتنا خیال رکھا ہے اس کا اندازہ کرنے مشکل نہیں۔ مجھے اس ترجمے کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئی ہے کہ اس پر کہیں بھی طبع زاد ہونے کا گمان نہیں ہوتا۔

اُن کے اس عظیم الشان کارنامے کی وقعت اور تاریخی، ادبی، علمی اہمیت ہمیشہ برقرار رہے گی۔