امریکی مصنفہ مشل سی ہل سٹورم نے لکھا ہے، درد یا تکلیف، تخیل اور فن کو بڑھاوا دیتا ہے، جو اپنے درد کو گلے لگاتا ہے، وہ اپنے فن کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔

دنیا میں جتنے بھی فنکار گزرے، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ایسا ضرور تھا جس نے پوری زندگی انہیں بے چین اور مضطرب رکھا، اور اسی درد، بے چینی اور اضطراب نے انہیں فن کی کسی نہ کسی جہت کی عروج پر پہنچا دیا۔

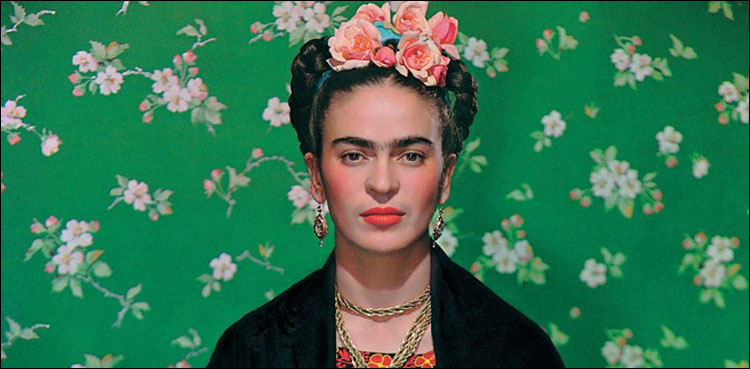

میکسیکن آرٹسٹ فریڈا کاہلو کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی گزری جس نے اسے برش اور رنگوں سے جوڑ دیا، اور آج اسے ایک ایسی مصورہ قرار دیا جاتا ہے، جس نے مصوری میں نئی جہت پیش کی۔

فریڈا 6 جولائی 1907 کو میکسیکو میں پیدا ہوئی، 6 برس کی عمر میں وہ پولیو وائرس کا شکار ہوگئی اور بیماری کے حملے کے باعث وہ کئی ماہ تک بستر پر رہی۔ پولیو نے اسے کم عمری میں معذوری کا شکار بنا دیا۔

ایک یہی بیماری کافی نہ تھی کہ سنہ 1925 میں 18 برس کی عمر میں فریڈا بس میں سفر کے دوران ایک ہولناک حادثے کا شکار ہوئی، اس حادثے میں وہ مرتے مرتے بچی لیکن اس کی ریڑھ، کولہے، کندھے اور پاؤں کی ہڈیاں ایسی ٹوٹیں کہ وہ ساری عمر ان کے درد میں مبتلا رہی۔

اس ایکسڈنٹ کے بعد بھی وہ کئی ماہ تک بستر پر رہی، اس دوران اس نے مصوری کے لیے ایک ایزل اپنے بستر کے قریب رکھ لیا اور مصوری کی مختلف تکنیکوں پر کام کرنے لگی۔

صحت یابی کے بعد اس نے باقاعدہ مصوری شروع کردی، اور وہ کہتی تھی کہ مصوری نے میری زندگی کو مکمل کیا۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں، اہل خانہ اور مختلف اشیا کی تصاویر بنانی شروع کیں لیکن جس چیز نے دنیا کی توجہ حاصل کی، وہ اس کے سیلف پورٹریٹس تھے۔

فریڈا نے نہ صرف زندگی کے ہر رنگ، اور خود پر گزرنے والے ہر غم، دکھ درد اور خوشی کے جذبے میں اپنی تصویر کشی کی بلکہ لاشعور سے شعور میں آنے والے ہر بے ربط خیال میں بھی خود کو پیش کیا۔

اپنے پہلے سیلف پورٹریٹ میں فریڈا نے خود کو سرخ مخملی لباس میں ملبوس دکھایا۔

19 سال کی عمر میں فریڈا کے پہلے پورٹریٹ کو ایک عام سی نوعمر لڑکی کا شوخ و چنچل تخیل تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس کم عمری میں وہ بہت سی تکالیف جھیل چکی تھی لیکن اس کا مخملی سرخ لباس نوعمری کی خواہشات کا جھلک ضرور دکھاتا ہے۔

فریڈا زندگی بھر جسمانی تکالیف کا شکار رہی، اور اس سے عارضی نجات کے لیے اس نے آرٹ میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ اس نے 200 کے قریب پینٹنگز بنائیں، جن میں سے 55 اس کے سیلف پورٹریٹس تھے۔

وہ کہتی تھی کہ میں خود کو اس لیے پینٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ میں تنہا ہوں، کیونکہ یہ وہ واحد انسان ہے جسے میں سب سے اچھی طرح جانتی ہوں۔

اس کی تصاویر میں ایک طرف تو عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہایت شوخ رنگوں میں دیکھنے کو ملتیں، (غالباً اپنی تکلیف دہ زندگی کو رنگین اور خوبصورت بنانے کی خواہش اس نے اپنی پینٹنگز میں پوری کی)، تو دوسری طرف اس نے غیر حقیقی خیالات یا سریئلزم بھی اپنی تصاویر میں پیش کیا۔

تاہم اس کا سریئلزم دیگر مصوروں کی طرح بالکل ہی غیر حقیقی اور بے ربط نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کے تجربات پر ہی مشتمل تھا۔

اس بارے میں وہ کہتی تھی، کہ مجھے سریئلسٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ میں نہیں ہوں، میں خواب پینٹ نہیں کرتی، میں اپنی حقیقت پینٹ کرتی ہوں۔

فریڈا کو اپنی میکسیکن شناخت اور ثقافت سے بے حد محبت تھی، چنانچہ اس نے اپنی ہر پینٹنگ میں میکسیکن ثقافت کو، اور اپنے ہر سیلف پورٹریٹ میں خود کو روایتی میکسیکن لباس میں پینٹ کیا۔

سنہ 1929 میں فریڈا نے اس وقت کے معروف میکسیکن مصور ڈیاگو رویرا سے شادی کی۔ یہ تعلق فریڈا کے لیے نہایت ہنگامہ خیز اور اونچ نیچ کا شکار رہا۔ ڈیاگو، فریڈا سے عمر میں خاصا بڑا تھا لیکن دونوں کے نظریات و خیالات ملتے تھے۔

دونوں نے ایک ساتھ دنیا کا سفر کیا اور اس دوران بہترین پینٹنگز تخلیق کیں، دونوں کمیونسٹ سیاست میں بھی خاصے سرگرم تھے، لیکن ڈیاگو ایک مشکل شخص تھا۔

دونوں کی شادی 10 سال کا عرصہ چلی جس کے بعد دونوں الگ ہوگئے، لیکن ایک سال بعد ہی دونوں نے دوبارہ شادی کرلی اور پھر یہ تعلق فریڈا کی موت تک قائم رہا، تاہم اس دوران ڈیاگو کی بے وفائی اور بے التفاتی نے فریڈا کو بے حد جذباتی نقصان پہنچایا۔

اس کے پورٹریٹس، جو اس کے دکھوں کا آئینہ ہیں، اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ڈیاگو سے محبت نے اسے توڑ دیا تھا لیکن وہ پھر بھی اس سے محبت کیے جارہی تھی۔

وہ کہتی تھی، ڈیاگو کی بیوی ہونا ایک حیرت انگیز تجربہ ہے، اگرچہ وہ کسی ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتا، پھر بھی وہ بہت اچھا ساتھی ہے۔

اس کی دا ٹو فریڈاز نامی پینٹنگ اسی دکھ کی جھلک دکھلاتی ہے جو اس نے اپنی طلاق کے بعد بنائی۔

اس پینٹنگ میں 2 فریڈا موجود ہیں، ایک فریڈا کا دل زخمی ہے جس سے رستا خون اس کے روایتی لباس کو رنگین کر رہا ہے، یہ فریڈا ایک تکلیف دہ ماضی کا اشارہ ہے۔ دوسری فریڈا جدید لباس میں صحت مند حالت میں ہے جس کے ہاتھ میں ڈیاگو کی ننھی سی تصویر ہے۔

یہ تصویر اس کی شخصیت اور اس کی خواہش کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ڈیاگو سے محبت کرتے ہوئے سب کچھ ٹھیک دیکھنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس محبت سے نہایت اذیت میں ہے۔

یہ پینٹنگ اس کی انفرادیت، خود مختاری اور جذباتی طور پر مضبوط ہونے کی خواہش، اور اصل میں اس کے ٹوٹ جانے اور محبت میں کسی پر منحصر ہوجانے کی حقیقت کی تصویر ہے۔

فریڈا کی جسمانی خستہ حالی نے اسے زندگی بھر اذیت میں رکھا، 47 سال کی عمر میں موت تک اس کے 30 آپریشن ہوچکے تھے۔ سنہ 1944 میں وہ ایک نہایت تکلیف دہ آپریشن سے گزری جس کی کامیابی سے اس کی صحت یابی کی کچھ امید تھی، لیکن یہ آپریشن ناکام ہوگیا۔

اس تکلیف کا اظہار فریڈا نے دا بروکن کالم نامی ایک پورٹریٹ پینٹ کر کے کیا، اس پینٹنگ میں فریڈا کے جسم میں جابجا میخیں گڑی ہوئی دکھائی گئیں جو اس کے درد اور اذیت کی طرف اشارہ ہے۔

ایک اور پینٹنگ ود آؤٹ ہوپ میں اس نے خود کو ہر امید سے مایوس قرار دیا۔ اس پینٹنگ میں وہ اسپتال کے بستر پر ہے جو اس کا تکلیف دہ ساتھی بن چکا ہے۔

وہ کہتی تھی، تکلیف، خوشی اور موت، کسی وجود کے نمو پاتے رہنے کا حصہ ہے۔ اس عمل سے جدوجہد کرتے اور گزرتے رہنا عقل و خرد کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔

فریڈا سنہ 1954 میں 47 سال کی عمر میں چل بسی، زندگی بھر جس طرح وہ غم و اندوہ اور تکلیف کا شکار رہی، موت یقیناً اس کے لیے جائے پناہ تھی، اور خود اس نے موت کے لیے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ روانگی کا سفر خوش کن ہو، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی واپسی نہ ہو۔

مواد اور تصاویر بشکریہ:

www.fridakahlo.org