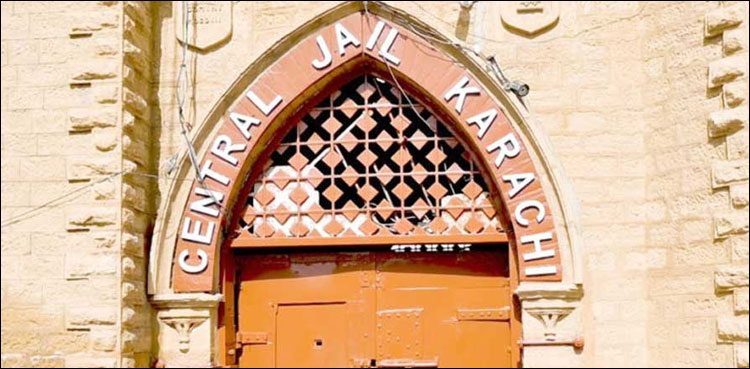

35 سالہ شاہدہ گزشتہ 10 سال سے کراچی سینٹرل جیل کی مکین ہے۔ اسے اغوا کے جرم میں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جب اسے سزا سنائی گئی تو اسے جیل میں اتنے سال ہوچکے تھے کہ وہ بھول گئی تھی کہ کھلی فضا میں سانس لینا کیسا ہوتا ہے۔

شاہدہ کی سزا کے مزید 3 سال باقی ہیں۔ جیل سے باہر اس کے 3 بچے ہیں جو اپنی ماں کی آزادی کی راہ تک رہے ہیں۔

اپنے بچوں کے ذکر پر شاہدہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ ’وہ رشتے داروں کے گھر رہتے ہیں، اب تو اسکول بھی جاتے ہیں، ان کی فیس میں ہی دیتی ہوں، جی چاہتا ہے کہ جلدی سے قید کا عرصہ ختم ہو اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جا کر رہوں‘۔

ایک شاہدہ ہی نہیں، کراچی سینٹرل جیل میں اس جیسی بے شمار خواتین ہیں جو اپنی رہائی کی منتظر ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ شاہدہ کو معلوم ہے اسے گھر کب واپس جانا ہے، زیادہ تر خواتین نہیں جانتیں کہ ان کے کردہ یا ناکردہ جرم کی سزا کب ختم ہوگی اور وہ کب گھروں کو لوٹ سکیں گی۔

یہ وہ خواتین ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں یعنی ان کے مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ کراچی سینٹرل جیل میں اس وقت 125 خواتین موجود ہیں جن میں سے صرف 23 سزا یافتہ ہیں، بقیہ سب اپنے مقدموں کے فیصلوں کی منتظر ہیں۔

زرینہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ زرینہ گزشتہ 5 سال سے جیل میں ہے اور تاحال اسے علم نہیں کہ اس پر جو الزام لگایا گیا ہے آیا وہ جھوٹا ثابت ہوگا اور وہ بری ہوسکے گی، یا الزام ثابت ہونے کے بعد اسے مزید ایک طویل عرصہ جیل میں ہی گزارنا ہوگا۔

زرینہ کے اوپر قتل کا الزام ہے، لیکن بقول اس کے وہ قتل اس نے نہیں کیا۔ ’قتل میرے بھائی نے کیا، سب نے اس کو بچانے کے لیے مجھے پولیس کے حوالے کردیا۔ شاید ان کے لیے اس کی زندگی اہم تھی میری نہیں‘۔

ہر دوسرے تیسرے ماہ زرینہ اپنے کیس کی سماعت کے لیے عدالت جاتی ہے، اور ہر بار ’سماعت ملتوی کی جاتی ہے‘ کے اذیت ناک الفاظ سن کر واپس جیل آجاتی ہے۔ ’ معلوم نہیں میں دوبارہ کھلی فضا میں سانس لے بھی سکوں گی یا نہیں‘۔

کچھ ایسا ہی احوال بچہ جیل کا ہے۔ بچہ جیل میں بھی صرف چند سزا یافتہ ہیں جبکہ بقیہ سب انڈر ٹرائل ہیں۔

16 سال سے کم عمر تک کے یہاں آنے والے بچے زیادہ تر منشیات فروشی کے جرم میں یہاں موجود ہیں۔ ایک آدھ ایسا بھی ہے جس نے ریپ کی ناکام کوشش کی۔

ان بچوں کو وکیل کی خدمات زیادہ تر مختلف این جی اوز کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے پاس جرمانے کی رقم دینے کے لیے پیسے نہیں چنانچہ انہیں مزید کچھ عرصہ جیل میں گزارنا پڑتا ہے۔

ایسے موقع پر بھی مختلف این جی اوز ان کے جرمانے کی رقم ادا کردیتی ہیں۔

یہ صرف کراچی سینٹرل جیل کا احوال نہیں۔ ملک کے طول و عرض میں ایسی بے شمار جیلیں ہیں جن میں لاتعداد قیدی موجود ہیں جو اپنے مقدمات کے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ عدالتی نظام اور پولیس کی تفتیش میں سقم ان کے معمولی سے جرم کی قید کو اس قدر طویل بنا دیتے ہیں کہ جیل سے نکل بھی آئیں تو سوچتے ہیں ’جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں‘۔

لیکن اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟

لاہور کے ایک وکیل صفدر شاہین نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت پولیس کو 14 دنوں کے اندر سیکشن 173 کی رپورٹ یعنی چالان پیش کرنا لازمی ہے۔ اب یہاں پولیس کی کارکردگی کی بات آجاتی ہے اور یہیں سے تاخیر کا آغاز ہوتا ہے، یہ چالان بعض اوقات سالوں پر محیط ہوجاتا ہے اور پولیس مہینوں سالوں تک یہ چالان عدالت میں پیش نہیں کرتی۔

اب اس چالان کو پیش نہ کرنے کی بھی بے شمار وجوہات ہیں۔ جہاں ذرا سا ملزم یا اس کے اہلخانہ نے پولیس کے مطالبات کو ماننے سے انکار کیا، یا ان سے تلخ کلامی کی، یہیں سے پولیس کی ان سے مخاصمت شروع ہوجاتی ہے۔

صفدر شاہین کا کہنا تھا کہ ایسے موقع پر کسی بھی کیس میں اگر کوئی اکیلی عورت پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو سب سے پہلے پولیس کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ سب ہی جانتے ہیں۔

یہ صورتحال دونوں صورتوں میں لاگو ہوتی ہے۔ پہلے پولیس مدعی یعنی شکایت کرنے والے سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ناکامی کی صورت میں ملزم کو پکڑنے میں تساہل دکھاتی ہے۔

اسی طرح اگر مدعی صاحب حیثیت ہو تو بے شک اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہو، پولیس ملزم سمیت اس کے پورے گھر والوں کو حوالات میں لا پٹختی ہے ورنہ انہیں اس اس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے کہ ملزم کے اہلخانہ مرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ملزم پر اس قدر تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس ذہنی اذیت سے باہر نہیں نکل پاتا۔

دوسری وجہ گواہان کا عدالت میں پیش نہ ہونا ہے۔ ان کی عدالت میں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ تو ان کی سیکیورٹی نہ ہونا ہے۔ اگر فریقین میں سے ایک شخص طاقتور ہو تو اس کے خلاف گواہی دینے والے کی جان اور عزت ویسے ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسے دھمکیوں کا سامنا ہوتا ہے جن پر بعض اوقات عمل بھی ہوجاتا ہے۔

صفدر شاہین نے بتایا کہ ہائی پروفائل کیسز میں تو یہ باقاعدہ چین چلتی ہے، ایک کے بعد ایک گواہ اپنی جان، مال یا عزت سے ہاتھ دھوتا رہتا ہے نتیجتاً بقیہ گواہ خود ہی منحرف ہوجاتے ہیں یا عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے۔

ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پولیس اتنے عرصے بعد چالان پیش کرتی ہے، اور اتنے عرصے بعد گواہ کو طلبی کا سمن جاری ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو 6 مہینے یا سال پہلے کا واقعہ ہے مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا دیکھا تھا اور کیا نہیں۔

بعض کیسز میں پولیس کو گواہی دینی ہو تو وہ کبھی بھی تیاری کر کے نہیں آتے جن کی وجہ سے یا تو ملزم کو شک کا فائدہ مل جاتا ہے یا کوئی بے گناہ جیل میں سڑتا رہتا ہے۔

تفتیشی افسر کی غفلت

کیسوں میں تاخیر، اصل ملزمان کی آزادی اور بے گناہوں کے جیل میں ہونے کی ایک وجہ پولیس کی تفتیش میں سستی اور غفلت بھی ہے۔

صفدر شاہین نے اپنے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سنہ 2016 میں کالعدم تنظیم کے کچھ دہشت گرد گرفتار کیے گئے، لیکن اس بات کے شواہد اور ثبوت نہیں مل سکے کہ وہ واقعی اس تنظیم سے منسلک ہیں چنانچہ انہیں بری کردیا گیا۔

اس میں تفتیشی افسر کی غلطی تھی کہ اس نے ثبوت جمع کرنے میں تساہل سے کام لیا یا واقعی اسے ثبوت نہ مل سکے۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ تفتیشی افسر نے درست طریقے سے تفتیش نہیں کی اور اس پر تفتیشی افسر کو معطل بھی کیا گیا۔

صفدر کا کہنا تھا کہ ممکن ہو کہ گرفتار نوجوان واقعی تنظیم کے کارندے ہوں لیکن ان کے تنظیم سے تعلق کے ثبوت نہیں ملے، امکان یہی تھا کہ وہ عام طالب علم ہیں ایسی صورت میں سزا ہوجانے کے بعد ان کا پورا کیریئر برباد ہوسکتا تھا۔

کیا ایسی صورت میں عدالت اس بات کی پابند نہیں کہ وہ پولیس کو دوبارہ تفتیش کا حکم دے؟ اس بارے میں صفدر شاہین نے کہا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا اور اثرانداز پہلو تفتیش میں نظر انداز کردیا گیا ہو جس کی وجہ سے ملزم کی گرفتاری یقینی ہو تو عدالت دوبارہ اس کی تفتیش کا حکم دیتی ہے ورنہ عموماً عدالت کے فیصلے حتمی چالان پر ہی منحصر ہوتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ بعض سیاستدان کھلے عام کرپشن کے باوجود عدالت سے اسی لیے بری ہوجاتے ہیں کہ ان کے خلاف ثبوتوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن تحقیقاتی ادارے یا پولیس کی جانب سے ان ثبوتوں کو اکھٹا کرنے اور عدالت میں پیش کرنے میں غفلت برتی جاتی ہے۔

اس کی ایک بدترین مثال کراچی کی اسما نواب کا کیس ہے۔ اسما نواب نے اپنے گھر والوں کے قتل کے جرم میں 20 سال جیل میں گزارے لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ تاحال یہ تعین نہیں ہوسکا کہ آیا وہ واقعی مجرم تھی یا نہیں۔

ٹرائل کورٹ نے اسما کو سزائے موت سنائی، تاہم اپیل دائر کی گئی کہ جن ثبوتوں کی بنا پر اسما کو سزا دی گئی وہ غیر مؤثر تھے۔ ہائی کورٹ میں کیس چلا اور عدالت نے قرار دیا کہ واقعی وہ ثبوت اسما کو سزا دلوانے کے لیے ناکافی تھے جس کے بعد عدالت نے اسے بری کردیا۔

اس سارے عمل میں 20 سال کا عرصہ لگ گیا، یعنی 20 سال میں بھی ہماری پولیس ثابت نہیں کرسکی کہ آیا وہ واقعی مجرم تھی یا نہیں۔

انصار برنی ٹرسٹ سے ایک خاتون وکیل شگفتہ خان نے بتایا کہ یہ ایک لمبی چین ہے جو پولیس سے شروع ہو کر، وکیلوں، بار اور عدالتوں تک جاتی ہیں۔ ہمارا نظام قانون خامیوں اور سقم سے بھرا پڑا ہے۔

ان کے مطابق کیس کو طویل کرنے کا جو سلسلہ پولیس سے شروع ہوتا ہے تو وہ وکلا اور عدالتوں تک جاتا ہے۔ وکیل کی چھٹیاں، خود جج کی چھٹیاں، یوں تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے اور بے گناہوں کی زندگی جیل میں گزرتی رہتی ہے۔

ایک اور وکیل امجد علی نے بتایا کہ لاہور میں ایک خاتون کو شوہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا، بعد ازاں اسے عمر قید کی سزا ہوگئی۔ خاتون نے مزید کئی شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ اپنی اپیل ہائیکورٹ میں بھجوائی، لیکن وہ اپیل جیل میں ہی پڑی رہی اور ہائیکورٹ تک پہنچی ہی نہیں۔

وہ اپیل 18 سال تک جیل میں پڑی رہی، بعد ازاں کسی طرح وہ اپیل مرحومہ عاصمہ جہانگیر تک پہنچی تو ان کی کوششوں سے ہائی کورٹ نے اپیل سنی، تب معلوم ہوا کہ خاتون پر جھوٹا الزام لگایا گیا، یوں 18 سال بعد اسے جرم بے گناہی کی سزا کاٹنے کے بعد رہا کردیا گیا۔

اسی طرح ایک شخص کو سزائے موت دینے کے بعد جب اس کی اپیل سنی گئی تو اسے بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کردیا گیا، ’لیکن وہ پہلے ہی اپنے گناہ اور بے گناہی سے بے نیاز ہوچکا تھا‘۔

ان کے مطابق بعض کیسز کے فیصلے بہت جلدی میں بھی کردیے جاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیسز میڈیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ججز اپنی جان چھڑانے کے لیے، قطع نظر تفتیش اور جرم ثابت ہونے کے، وہ ایسا فیصلہ کردیتے ہیں جس کی میڈیا اور عوام کو توقع ہوتی ہے۔ ’شاید انہیں عام لوگوں کے ردعمل کا خوف ہوتا ہے‘۔

امجد علی کا کہنا ہے کہ ایک طویل عرصہ چاہیئے جس میں پہلے تو ہمارے قوانین میں سے خامیاں دور کی جائیں تاکہ بے گناہ، بے گناہ ثابت ہوں اور اصل مجرم جیل میں جائیں۔ ’بعد ازاں تھانوں کا کلچر، پولیس میں اصلاحات، عدالتوں کا نظام ۔۔ گو کہ سفر لمبا ہے لیکن امید قائم رہنی چاہیئے‘۔

کراچی سینٹرل جیل ۔ قیدیوں کا تربیتی ادارہ

اگر بات کی جائے کراچی سینٹرل جیل کی، تو اس کا کم عمر قیدیوں (بچہ جیل) اور زنانہ حصہ ایک قید خانہ کم اور تربیت گاہ زیادہ لگتا ہے۔

دوسری جیلوں کی نسبت یہاں کے بیرکس کھلے اور کشادہ ہیں۔ ایک بیرک میں 20 قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ بیرکس اتنی بڑی ہیں کہ سونے کے لیے سارے قیدیوں کے پلنگ بچھا دیے جاتے ہیں، تب بھی بیرک کا ایک حصہ خالی رہتا ہے جہاں قیدی بیٹھ کر کھانا پینا اور گپ شپ کرتے ہیں۔

جیل میں دیا جانے والا کھانا بھی دیگر جیلوں کے برعکس صاف ستھرا اور غذائیت بخش ہے۔ یہاں قیدیوں کو تینوں وقت دالیں، سبزیاں، گوشت اور چاول میسر ہیں جس کی وجہ سے قیدیوں کو کھانے پینے میں کوئی شکایت نہیں۔

بچوں کے لیے یہاں پر اسکول، مدرسہ، کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، ہیئر سیلون، جم اور کاریگری کا مرکز موجود ہے۔ اس سب کا مقصد بچوں کو تعلیم سے روشناس کروانا اور کاریگری کا کام سکھانا ہے تاکہ جب یہ جیل سے رہا ہوں تو جیل میں گزارا گیا وقت ان کے کسی کام آسکے۔

خواتین کے لیے بھی یہاں پر سیلون، کمپیوٹر ٹریننگ روم اور سلائی کڑھائی کا مرکز موجود ہے جبکہ ان کے ساتھ موجود بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بھی قائم ہے۔

سلائی کڑھائی کرنے والی خواتین جو کپڑے بناتی ہیں انہیں باہر لے جا کر فروخت کیا جاتا ہے جس کی آمدنی ان خواتین کو دی جاتی ہے۔ اسی آمدنی سے 35 سالہ قیدی شاہدہ اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں ادا کر پاتی ہے۔

سلائی کڑھائی کی استانی سے گفتگو

سلائی کڑھائی کے مرکز کی استانی ایک معمر خاتون نسیم احمد ہیں۔ وہ سنہ 1994 سے اس مرکز سے وابستہ ہیں۔ انہیں قانونی معاونت کے لیے کام کرنے والے ادارے لیگل ایڈ اور اپوا (آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن) کی جانب سے یہاں مقرر کیا گیا ہے۔

نسیم احمد بتاتی ہیں کہ جیل میں انہیں بالکل گھر جیسا ماحول لگتا ہے، کوئی بھی خاتون قیدی کہیں سے بھی آئی ہو وہ کچھ عرصہ بعد بالکل گھل مل جاتی ہے۔ ’مجھے وہ اپنے بڑے کی حیثیت دیتی ہیں، مجھ سے اپنی باتیں بھی کہتی ہیں، اپنے دکھ سکھ بھی کہتی ہیں، روتی بھی ہیں‘۔

نسیم احمد کا کہنا ہے کہ گو کہ قیدی خواتین کو جیل میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں لیکن بہرحال اپنا گھر، اور اپنے یاد آتے ہیں۔ ’سلائی کڑھائی کرنا ان کے فارغ وقت کو بامقصد بنانے کی کوشش کرنا ہے جبکہ خواتین قیدی منفی سوچوں سے بھی محفوظ رہتی ہیں اور ڈپریشن یا اداسی کا شکار کم ہوتی ہیں‘۔

ماہرین طب بھی موجود

جیل میں خواتین اور بچوں کے طبی مسائل کے حل کے لیے علیحدہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔

ڈاکٹر نسیم لیاقت گزشتہ 6 سال سے سینٹرل جیل کے زنانہ حصے میں اپنی خدمات سرانجام دے رہی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ جیل کی قیدیوں کو عموماً موسمی بخار، یا جسم کے مختلف حصوں میں درد کی شکایات ہوتی ہیں تاہم بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو پہلے سے شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسی قیدیوں کو باقاعدگی سے ان کی دوائیں فراہم کی جاتی ہیں۔

ڈاکٹر نسیم کا کہنا ہے کہ بعض قیدی خواتین حاملہ بھی آتی ہیں۔ ان کے حمل کا عرصہ تو جیل ڈاکٹر کی زیر نگرانی گزرتا ہے تاہم ڈیلیوری کے لیے انہیں سول اسپتال بھیجا جاتا ہے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر ماں یا بچے کا درست علاج کیا جاسکے۔

انہوں نے بتایا کہ گھر سے دور بند ماحول میں رہنے والی خواتین ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوجاتی ہیں۔ ’جیل میں ہفتے میں ایک بار ماہر نفسیات یہاں کا دورہ کرتے ہیں اور بہت شدید نفسیاتی پیچیدگی کا شکار مریضاؤں کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں‘۔

ڈاکٹر نسیم کے مطابق ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے خواتین کی ذہنی حالت میں بہتری لائی جاسکے اور دواؤں کی ضرورت نہ پڑے، تاہم سنجیدہ نوعیت کے کیس میں دوا بھی دی جاتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ قیدی خواتین کے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان کی بھی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی ضروری ویکسی نیشن بھی کی جاتی ہے۔

اسی طرح بچہ جیل کے لیے مختص ڈاکٹر روزانہ 35 سے 40 بچوں کو دیکھتی ہیں جنہیں موسمی بخار، الرجی، ایگزیما یا کھیلتے ہوئے چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ بچے چونکہ صفائی کا کم خیال رکھتے ہیں لہٰذا انہیں جلدی بیماریوں کی شکایت بھی ہوجاتی ہے جس کے لیے ہفتے میں دو بار ڈرماٹولوجسٹ جیل کا دورہ کرتے ہیں۔

جیل میں ایمرجنسی یونٹ نہیں لہٰذا کسی سرجری یا آپریشن کی صورت میں بچوں کو بھی سول اسپتال بھیجا جاتا ہے۔

جیل ملزم کو مجرم نہ بنا سکے

جیل کی سپریٹنڈنٹ شیبا شاہ کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کراچی سینٹرل جیل کو ایک ماڈل جیل بنایا جائے۔ عموماً جیلوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بے گناہ بھی آجائے تو وہ مجرم بن کر نکلے۔ ’یہاں آنے والے قیدیوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے جبکہ انہیں ہنر مند بھی بنایا جاتا ہے کہ جیل میں گزارے گئے ان کے سال ضائع نہ ہوں‘۔

شیبا شاہ کا کہنا تھا کہ جیل میں آنے والے کم عمر خواتین یا بچے جب جیل سے باہر نکلیں تو ان کے پاس کوئی ہنر ہوگا اور وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہی گزرے وقت سے بڑھ کر آگے جاسکیں گے، ورنہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔