سال 2017 موسمیاتی تغیرات یعنی کلائمٹ چینج کے حوالے سے ایک تباہ کن سال ثابت ہوا۔ فرسٹ ورلڈ امریکہ سے لے کر تیسری دنیا کے جنوبی ایشیا تک طوفانوں اور سیلابوں نے وہ تباہی مچائی کہ دنیا لرز اٹھی۔

یہ بات اب دنیا کو سمجھنی ہوگی کہ گو کہ ہم نے زمین سے مماثلت رکھنے والے کئی سیارے دریافت تو کرلیے ہیں، لیکن فی الحال ہمارے پاس رہنے کے لیے صرف ایک ہی سیارہ زمین ہے جہاں باقاعدہ زندگی ہے اور انسانی زندگی کو مطلوب مکمل ضروریات موجود ہیں، اور بدقسمتی سے اب اس زمین کا کوئی بھی حصہ قدرتی آفات سے محفوظ نہیں رہا جسے عاقبت نا اندیش انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دی۔

اے آر وائی نیوز نے اس سلسلے میں خصوصی طور پر چند بین الاقوامی ماہرین سے گفتگو کی اور جاننے کی کوشش کی کہ قدرتی آفات میں اور ان کی تباہ کن شدت میں اس قدر اضافہ کیوں ہوگیا ہے، اور ان سے نمٹنا یا ان کی شدت کو کم کرنا ممکن ہے۔

اس سے قبل ہم گزشتہ 2 ماہ میں دنیا کے کئی ممالک کو متاثر کرنے والے سمندری طوفانوں، سیلابوں اور ان سے ہونے والے نقصانات کا مختصراً جائزہ لیں گے۔

جنوبی ایشیا کا تباہ کن مون سون

بارشوں کا سیزن مون سون ایک قدرتی عمل ہے جو جنوبی ایشیا میں جون سے ستمبر تک ہر سال آتا ہے تاہم سینٹر فار ریسرچ آن دا ایپیڈ مولوجی آف ڈیزاسٹر کے مطابق 2017 کے مون سون کا آخری سائیکل جس کا آغاز اگست میں ہوا، نے جنوبی ایشیائی ممالک نیپال، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں بے تحاشہ تباہی مچائی۔

اس اسپیل نے چاروں ممالک میں لگ بھگ 13 سو افراد کو لقمہ اجل بنایا جبکہ مجموعی طور پر 4 کروڑ افراد اس سے براہ راست متاثر ہوئے اور ناقابل تلافی نقصانات کا شکار بنے۔

اس آخری سائیکل نے بیک وقت بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال کو اپنا نشانہ بنایا۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں اس نوعیت کی تباہی دیکھنے میں نہیں آئی جیسی ان 3 ممالک میں نظر آئی۔

بھارت

مون سون کی یہ معمول کی بارشیں جب غیر معمولی صورت اختیار کر گئیں تو انہوں نے بھارت کے شمالی حصے بشمول ممبئی اور بھارتی ریاستوں آسام، مغربی بنگال، بہار اور اتر پردیش کو بدترین طور پر متاثر کیا۔

اس سیلاب نے 3 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کیا، 8 لاکھ سے زائد گھر بہہ گئے جبکہ ریاست آسام میں واقع نایاب نسل کے گینڈوں اور چیتوں پر مشتمل کازی رنگا نیشنل پارک بھی سیلاب کی زد میں آگیا۔

بعد ازاں وہاں کئی گینڈوں اور چیتوں کی لاشیں بھی تیرتی ہوئی پائی گئیں۔

بھارتی شہر ممبئی بھی مذکورہ سیلاب سے بے حد متاثر ہوا، لگاتار پورا دن ہونے والی بارش کے نتیجے میں شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی، ممبئی کے ریلوے ٹریکس بھی زیر آب آگئے۔

بھارتی شہر #ممبئی میں حالیہ سیلاب کے بعد ٹرین اسٹیشن کا ایک منظر#Mumbai #India pic.twitter.com/efmiVdlasI

— ARY News Urdu (@arynewsud) September 27, 2017

بھارت میں امدادی کاموں میں تاخیر اور غفلت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جنوب ایشیائی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ اس خطے کا معمول کا حکومتی رویہ ہے اور خود عوام بھی اس رویے کو سہنے کی عادی ہے۔

بنگلہ دیش

بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ اور مختلف شمالی و مشرقی حصوں میں معمول کی بارشیں اچانک شدت اختیار کرنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی جس سے 60 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ 7 لاکھ گھر تباہ ہوئے، جبکہ 46 لاکھ 80 ہزار ہیکٹرز پر کھڑی فصلیں بہہ گئیں۔

نیپال

نیپال میں ان تباہ کن بارشوں نے 143 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا جبکہ مجموعی طور 17 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے۔ 4 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے جبکہ 34 ہزار مکانات بالکل تباہ ہوگئے۔

سب سے بڑا نقصان مہندرا ہائی وے کو ہوا جو ملک کے مشرقی اور مغربی حصے کو ملانے والا واحد زمینی ذریعہ تھی اور یہ ہائی وے ان بارشوں میں بہہ گئی۔

سیلاب سے برات نگر ایئرپورٹ کا رن وے بھی زیر آب آگیا جس کے باعث ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا۔

زرعی ماہرین کے مطابق بارشوں اور سیلاب میں چاول کی فصلیں بھی بہہ چکی ہیں جو نیپال کی اہم غذائی فصلوں میں سے ایک ہے، اور نیپال میں بہت جلد ایک غذائی قلت اور مہنگائی کا عفریت سر اٹھانے والا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نیپال کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا جس نے ملک کے ایک تہائی حصے کو متاثر کیا اور کم ترقی یافتہ اور دیہی علاقے خاص طور پر اس کا نشانہ بنے۔

پاکستان

پاکستان میں مون سون کے اس آخری سائیکل نے اس نوعیت کی تباہی تو نہ مچائی تاہم سندھ کے کئی دیہی علاقے زیر آب آگئے جبکہ کراچی جیسا میٹرو پولیٹن شہر بھی اربن فلڈ کی زد میں آگیا۔

مزید پڑھیں: کراچی کا اربن فلڈ

یاد رہے کہ رواں سال مون سون شروع سے پاکستان کے لیے کچھ اچھا نہ تھا اور مختلف سائیکل ملک کے مختلف حصوں میں تباہی مچاتے رہے جن میں صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے نشیبی اور دیہی علاقے شامل ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیلاب ہر سال ہی پاکستانی مون سون کا حصہ ہیں۔

ماہرین روز اول سے چیخ رہے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے سیلاب خود ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ سال کا آدھا حصہ ہم پیاس سے مرتے ہیں جبکہ بقیہ سال سیلاب ہمیں مارتا ہے۔

اگر سیاسی جھگڑوں کو چھوڑ کر دانشمندانہ حکمت عملی سے کام لیا جائے تو ڈیمز اور دیگر جدید ذرائع سے اس پانی کو محفوظ کیا جاسکتا ہے جو سیلابی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس طرح نہ تو سیلاب پیدا ہوں گے اور نہ سال کے کسی حصے میں کہیں خشک سالی کی صورتحال ہوگی۔

شہر کراچی میں آنے والا اربن فلڈ بھی صوبائی و شہری حکومتوں کی غفلت اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت تھا جنہوں نے نکاسی آب کے راستوں کو کچرے اور غلاظت سے بھر رکھا ہے، نتیجتاً معمول سے زیادہ ہونے والی بارشیں نکاس نہ ہوسکیں اور سیلاب کی شکل اختیار کر گئی۔

مزید پڑھیں: کراچی میں اتنی بارشیں کیوں ہونے لگیں؟

ماہرین کا واضح طور پر کہنا ہے کہ اربن فلڈ آتے ہی اس وقت ہیں جب کسی شہر کو بغیر منصوبہ بندی کے بساتے چلے جایا جائے اور مستقبل اور موسمی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی منصوبہ بندی نہ کی جائے۔

مغربی ممالک کے خوفناک طوفان

امریکا میں بحر اوقیانوس میں سب سے پہلے ہاروی طوفان مشاہدے میں آیا اور اس سے قبل ہی امریکی ماہرین خبردار کرچکے تھے کہ اوقیانوس میں اس وقت 3 فعال طوفان موجود ہیں جن کی شدت کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔

امریکا میں ہریکین ہاروی کی نوعیت کا شدید اور تباہ کن طوفان اس سے قبل سنہ 2005 میں آیا تھا جس کا نام ولما تھا۔ رواں برس آنے والے سمندری طوفان لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بھی بنے جس نے نقصان کی شدت میں اضافہ کردیا۔

یاد رہے کہ بحر اوقیانوس 10 کروڑ 64 لاکھ 60 ہزار اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا بحر ہے اور یہ بحر الکاہل کے بعد زمین کا دوسرا بڑا بحر ہے۔ یہ زمین کے رقبے پر کل 20 فیصد حصے پر مشتمل ہے۔

متعدد افریقی، امریکی و یورپی ممالک اس کے کناروں پر واقع ہیں لہٰذا اوقیانوس میں معمولی سی ہلچل کا مطلب ہے کہ متعدد مغربی و افریقی ممالک میں نقصانات کا خدشہ۔

ہریکین ہاروی

گزشتہ ماہ 215 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور اس کے نتیجے میں 100 سینٹی میٹر کی ہونے والی بارشوں نے امریکا میں تباہی کی تاریخ رقم کردی۔

اوقیانوس میں ایک بڑی لہر سے شروع ہونے والا یہ طوفان 17 اگست کو بدترین سمندری طوفان کی شکل اختیار کرگیا۔ ایک معمولی نوعیت کے طوفان کی حیثیت سے یہ سب سے پہلے ونڈ ورڈ جزائر سے گزرا اس کے بعد کیریبیئن جزائر کے ملک بارباڈوس پہنچا لیکن ابھی بھی یہ ایک کم شدت کا طوفان تھا۔

تاہم کم ترقی یافتہ کیریبیئن ملک بارباڈوس اس طوفان کو سہہ نہ سکا اور بے تحاشا نقصان دیکھنے میں آیا۔

کیریبیئن جزائر سے لے کر کولمبیا کے سفر تک اس طوفان کی شدت میں کبھی کمی اور کبھی اضافہ دیکھا جاتا رہا۔ بعد ازاں 24 اور 25 اگست کی رات یہ اچانک درجہ 4 کےطوفان میں تبدیل ہوگیا، اس وقت یہ امریکی ریاست ٹیکسس میں داخل ہوچکا تھا۔

ہاروی طوفان اور بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب نے ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن کو بے تحاشہ نقصان پہنچایا۔

اس دوران یہ اپنے پیچھے تباہی و بربادی کی داستان رقم کرتا چلا آرہا تھا۔ اس کے بعد یہ بحر اقیانوس کے ساحلی نشیب گلف میکسیکو میں داخل ہوا جہاں اس کی شدت ابھی برقرار تھی۔

ہاروی نے وہاں پر واقع امریکی ریاست لوزیانا میں بے حد نقصان بشمول لینڈ سلائیڈنگ برپا کی، اس کے بعد کمزور ہوتا چلا گیا اور پھر یکایک اوقیانوس کی گہرائیوں میں گم ہوگیا۔

ہریکین ہاروی نے ونڈ ورڈ آئی لینڈز، سوری نام، گیانا، نکارا گوا، ہنڈراس، اور جنوبی اور مغربی امریکی ریاستوں خصوصاً ٹیکس اور لوزیانا کو بری طرح متاثر کیا۔ طوفان میں کل 83اموات رپورٹ ہوئیں جن میں 82 امریکی ریاستوں میں تھی۔

طوفان نے ان ممالک و جزائر کی معیشتوں کو ابتدائی تخمینے کے مطابق 200 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا۔

ہریکین ارما

ابھی ہاروی طوفان کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا جارہا تھا اور امدادی کام جاری تھا کہ ارما طوفان بھی سر پر آ پہنچا۔ امریکی ماہرین ارما کے گرداب اور لہروں کا مشاہدہ سنہ 2007 سے کر رہے تھے تاہم ہاروی نے اس کو بے پناہ تقویت دی اور یہ چیختا چھنگاڑتا سمندر کے کناروں سے باہر اچھل آیا۔

پہلے درجے سے شروع ہوتا ہوا 6 ستمبر کو یہ پانچویں درجے تک جا پہنچا جس میں ہواؤں کی شدت 295 کلو میٹر فی گھنٹہ تھی۔

ذرا سے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا یہ کیپ ورڈی، لی وارڈ جزائر، اور کیریبیئن جزائر کے ملک کیوبا میں تباہی مچاتا جس وقت امریکی ریاست فلوریڈا پہنچا اس وقت یہ اپنےعروج پر تھا۔

اس دوران یہ کم ہو کر چوتھے درجے پر بھی پہنچا لیکن ایک بار پھر پانچویں درجے پر پہنچ کر بدترین لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بنا۔ تاہم اس کے بعد اس کی شدت میں کمی آتی گئی۔

ارما نے کیریبیئن جزائر کے علاقوں بارباڈوس، سینٹ بارتھیلمی، سینٹ مارٹن اور برطانوی ورجن جزائر اور ہیٹی میں خوب تباہی مچائی جس میں سے بارباڈوس پہلے ہی ہاروی سے تباہ حال تھا۔

Wind and rain whipped Marco Island, Florida, as #HurricaneIrma made its way up the Florida coast https://t.co/BA2gzm5ep0 pic.twitter.com/mMQYpYcJCD

— CNN (@CNN) September 11, 2017

مقامی حکام کے مطابق بربودہ یا بارباڈوس میں ارما اور ہاروی کی وجہ سے 95 فیصد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ جزیرہ پورٹو ریکو کے نصف سے زائد مکانات گر گئے جبکہ سینٹ مارٹن جزیرے کا 95 فیصد انفرا اسٹرکچر تباہ ہوچکا تھا۔

بالآخر جب طوفان ختم ہوا تو یہ 101 افراد کی زندگیاں نگل چکا تھا جن میں 44 کیریبیئن جزائر اور 57 امریکی ریاستوں میں ہوئیں۔ ارما نے امدادی کاموں کو بھی متاثر کیا جو ہاروی کے بعد کیا جارہا تھا۔

ہریکین ماریا

بحر اوقیانوس میں آنے والا تیسرا خوفناک شدت کا طوفان ہریکین ماریہ تھا جو فی الحال جاری ہے۔ اس طوفان نے کیریبیئن جزائر کے ملک ڈومنیکا کو شدید نقصان پہنچایا جب اس جزیرے سے یہ 5 درجے کے طوفان کی حیثیت سے ٹکرایا۔

ڈومنیکا میں اس طوفان نے 33 افراد کو موت کے منہ میں پہنچایا۔ مقامی افراد گھر، بجلی، پانی سب سے محروم ہوچکے ہیں۔

WATCH: Aerial footage shows Hurricane Maria’s "total destruction” of Dominica https://t.co/Wxb8LARZ7s pic.twitter.com/b5NKPNYdYj

— NBC News (@NBCNews) September 20, 2017

اس کے بعد یہ ڈومنیکا کے قریب دوسرے جزیرے پورٹو ریکو پہنچا۔ گو کہ یہاں سے اس طوفان کو گزرے ایک ہفتہ ہوچکا ہے تاہم یہاں کے لوگ تاحال امدادی کاموں کے منتظر ہیں۔

جزیرے میں 16 لاکھ افراد بجلی سے تاحال محروم ہیں جبکہ 16 افراد اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

بعد ازاں یہ ورجن آئی لینڈز کی جانب بڑھا۔ یہاں تاحال 48 ہزار افراد بجلی سے محروم ہیں جبکہ مذکورہ جزیرے سمیت کیریبیئن کے متعدد جزائر میں تباہی کی عبرت ناک داستان رقم ہوچکی ہے۔

دونوں دنیاؤں کے طوفانوں میں فرق کیا ہے؟

دنیا کے 2 مختلف حصوں میں آنے والے دو مختلف نوعیت کے طوفانوں نے مختلف تباہی مچائی۔

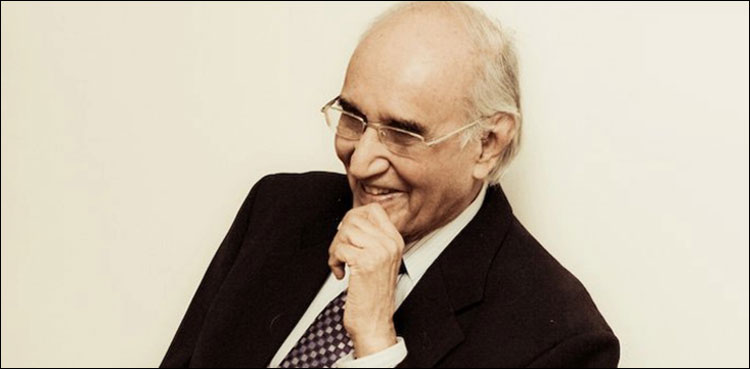

اس بارے میں سابق امریکی صدر بارک اوباما کے دونوں ادوار میں وائٹ ہاؤس آفس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی کے ڈائریکٹر اور صدر اوباما کے ماحولیاتی مشیر پروفیسر جان پی ہولڈرن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جنوبی ایشیا میں آنے والے سیلاب ٹائی فون تھے جبکہ امریکا کو متاثر کرنے والے طوفان ہریکین تھے۔

پروفیسر جان پی ہولڈرن فی الحال جان ایف کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ میں ماحولیاتی شعبہ کے پروفیسر ہیں جبکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنس اینڈ پالیسی ڈیپارٹمنٹ برائے ارتھ اینڈ پلینٹری سائنس شعبہ سے بھی منسلک ہیں۔

ان کے مطابق بیان کیے گئے ان دونوں طوفانوں کا فرق سمجھنے کے لیے آپ کو زمین کے دو بڑے بحروں کے بارے میں جاننا ہوگا۔

بحرالکاہل یا پیسیفک اوشین زمین کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے جس کا رقبہ 16 کروڑ 50 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ شمالی اور جنوبی بحر الکاہل کے نام سے جانے جانے والے اس بحر کے کناروں پر ایک طرف ایشیائی ممالک واقع ہیں جبکہ اس کی وسعت کی دوسری جانب امریکی براعظم کے کچھ ممالک بھی موجود ہیں۔

یہ زمین کے کل رقبے کے 30 فیصد سے زائد حصے پر محیط ہے۔

دوسری جانب بحر اوقیانوس یا انٹلانٹک اوشین کے بارے میں آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ 10 کروڑ 64 لاکھ 60 ہزار اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ بحر زمین کا دوسرا بڑا بحر ہے۔ یہ زمین کے رقبے پر کل 20 فیصد حصے پر مشتمل ہے۔

اب بات آتی ہے ہریکین اور ٹائی فون میں کیا فرق ہے۔

عالمی موسمیاتی تنظیم کے مطابق مغربی شمالی اوقیانوس، بحر الکاہل کے مرکزی اور جنوب شمالی حصے، کیریبیئن سمندر اور گلف میکسیکو میں آنے والے طوفان ہریکین کہلاتے ہیں۔

مغربی شمالی بحر الکاہل کے حصے میں آنے والے طوفان ٹائی فون کہلاتے ہیں۔

تاہم یاد رہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک کو سیلاب کا شکار کرنے والا کوئی ٹائی فون یا سمندری طوفان نہیں تھا بلکہ یہ معمول کی مون سون بارشیں تھیں جو شدت اختیار کر گئیں تاہم انہوں نے سمندر کی لہروں کو بھی متاثر کر کے انہیں غیرمعمولی بنا دیا۔

اس بارے میں اسلام آباد میں مقیم کلائمٹ چینج ایکسپرٹ عارف رحمٰن کہتے ہیں کہ یہ موازنہ کرنا غلط ہوگا کہ دونوں میں کون سا زیادہ شدید ہے۔

ہاشو فاؤنڈیشن سے بطور سینئر پروگرام مینیجر برائے کلائمٹ چینج منسلک عارف رحمٰن کا کہنا تھا کہ بظاہر دیکھا جائے تو ٹائی فون ہریکین سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تاہم اگر ہریکین اپنی پوری شدت پر ہوں تو ٹائی فون سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جیسا کہ حالیہ امریکی تباہی کی صورت میں سامنے آیا۔

ان کے مطابق ایک اور فرق ٹائی فون کی درجہ بندی نہ ہونا ہے۔ جبکہ ہریکین کی درجہ بندی ہوتی ہے اور اس درجہ بندی کے حساب سے وہ شدت اختیار کرتا ہے۔ مختلف عوامل جیسے ہوا کا دباؤ، مذکورہ علاقے پر پڑنے والے موسمیاتی تغیرات اور مذکورہ علاقے کی زمین کی نوعیت بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو طوفان کی شدت کا تعین کرتے ہیں۔

ہریکین کی درجہ بندی

اب ہم آتے ہیں ہریکین کی درجہ بندی کی طرف جس سے آپ کو علم ہوگا کہ کون سا درجہ کتنا شدید ہے۔

درجہ 1: کیٹگری 1 کے ہریکین میں ہوا کی رفتار 119 سے 153 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جب ہوا کی رفتار 119 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر جائے تویہ طوفان ہے جو کہیں ٹائی فون اور کہیں ہریکین کا سبب بنتا ہے۔

یہ کچھ حد تک نقصان پہنچاتا ہے جبکہ بجلی کی فراہمی میں تعطل کا سبب بنتا ہے۔

درجہ 2: اس درجے میں ہوا کی رفتار 154 سے 177 کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ شدید نقصان کا سبب بنتا ہے۔

درجہ 3: ہوا کی رفتار 178 سے 208 کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے جو پختہ تعمیر کیے گئے مکانات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔

درجہ 4: ہوا کی رفتار 209 سے 251 کلومیٹر فی گھنٹہ جو زمین میں مضبوطی سے گڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔

درجہ 5: ہوا کی رفتار 252 کلو میٹر فی گھنٹہ یا اس سے زائد، یہ طوفان کی شدید ترین قسم ہے جو عمارتوں کو تباہ کردیتی ہے اور اس کے آخر میں تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔

طوفان کے راستے کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟

پروفیسر جان پی ہولڈرن کے مطابق جب طوفان شروع ہوتا ہے تو اس پر پڑنے والے دباؤ جسے کوریولس فورس کہا جاتا ہے اس کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔

یہ فورس طوفان کو دائیں یا بائیں طرف گھمانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی کی بنیاد پر تعین کیا جاتا ہے کہ آنے والا طوفان کن مقامات پر کتنی شدت سے آئے گا۔

یا الٰہی یہ ماجرا کیا ہے؟

امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ برس جب دنیا صدر ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کی انتخابی مہمات میں مگن تھی اس وقت سائنس دان مسلسل خبردار کر رہے تھے کہ شدید نوعیت کے طوفان امریکا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے یہ بھی خبردار کیا تھا کہ ان طوفانوں کی شدت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ان طوفانوں میں اتنی شدت آ کیوں رہی ہے؟

اس بارے میں اے آر وائی نیوز نے آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے زمینی و آبی سائنس (ارتھ اینڈ میرین سائنسز) شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر بریڈلے اوپ ڈک سے رابطہ کیا تو انہوں نے ساری صورتحال کو ایک جملے میں سمود یا۔

ان کا کہنا تھا، ’سمندروں میں آنے والا گرم پانی (جو مختلف دریاؤں سے آتا ہے) سمندر کے پانی کو گرم کرتا ہے، جس سے پانی مزید تیزی سے بخارات بن کر بادلوں اور پھر بارشوں کو تخلیق کرتا ہے‘۔

ڈاکٹر بریڈلے اوپ ڈک کے مطابق سمندروں کا گرم درجہ حرارت پہلے سے موجود طوفانوں کو تقویت دیتا ہے، نئے طوفان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ طوفان بارشوں کا سبب بنتے ہیں جو بڑے پیمانے پر سیلاب اور جانی و معاشی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک براہ راست تعلق نہیں، بلکہ بالواسطہ تعلق ہے، یعنی کہ کوئی شے کسی سے جڑی ہے اور وہ مزید کسی شے سے جڑی ہے، لیکن اس کا بنیادی سبب ہےعالمی درجہ حرات میں اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ۔

یہ بات قطعاً سمجھنا مشکل نہیں کہ موسمیاتی تغیرات یعنی کلائمٹ چینج کے باعث عالمی درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے جس سے نہ صرف خود سمندر کا پانی گرم ہورہا ہے، بلکہ مختلف دریاؤں کا گرم ہونے والا پانی بھی سمندر میں آکر مل جاتا ہے یوں یہ عمل عظیم تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔

اس بات کی مزید وضاحت پروفیسر جان پی ہولڈرن نے کی۔

پروفیسر ہولڈرن کے مطابق یہ تاریخی تباہ کن آندھیاں یا طوفان کوئی اتفاقیہ یا اچانک نہیں ہیں۔ ’ہم انسان جس قسم کی ترقی کر رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے اور سائنس و ماحولیات کے ماہرین نہ صرف یہ بات جانتے ہیں بلکہ چیخ چیخ کر دنیا کو خبردار بھی کر رہے ہیں‘۔

انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ اس قسم کے طوفان اور آندھیاں گرم پانیوں کی وجہ سے طاقت پارہے ہیں اور یہ گلوبل وارمنگ ہے جس کی وجہ سے سمندر کا پانی گرم ہو رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ جب گرم پانیوں کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں تو یہ گرم ہواؤں کا سبب بھی بنتے ہیں جو سطح سمندر کو مزید گرم کرتے ہیں اور اس مقام پر ہوا کا دباؤ کم کرتے ہیں۔

اب یہ سب کچھ سمندر کے اندر ہو رہا ہے جو پانی کو زور آور بنا رہا ہے جو طوفان کی شکل میں کسی نہ کسی دن باہر نکلے گا اور یہ ہوتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گرم ہوائیں اور گرم پانی سمندر کی جتنی گہرائی تک جائیں گی یہ ٹھنڈے پانی کی مقدار کو اتنا ہی کم کرتی جائیں گی نتیجتاً ہمارے پاس سمندر کی گہرائی میں بھی گرم پانی موجود ہوگا۔

انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ گو کہ ان طوفانوں اور ان کے بننے کی دیگر کئی وجوہات ہیں تاہم بنیادی وجہ گلوبل وارمنگ ہے جو فضا اور سمندروں کو گرم کر رہی ہے۔ گرم پانی ہی سمندری طوفانوں اور آندھیوں کو جنم دیتے ہیں۔

جنوبی ایشیا میں صورتحال پر کیسے قابو پایا گیا؟

اس سلسلے میں اے آر وائی نیوز نے مختلف ایشیائی ماہرین سے بھی گفتگو کی اور سیلاب کے بعد امدادی کارروائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔

بھارت میں مقیم سماجی کارکن راکھی سوریا پرکاش اپنی قائم کردہ تنظیم سن شائن ملینیئم کے ذریعے بھارت میں ماحول دوست توانائی کے ذرائع پر کام کرتی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس جب بھارتی ریاست تامل ناڈو کے شہر چنئی میں سیلاب آیا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد ایک کانفرنس میں سابق بھارتی وزیر ماحولیات پرکاش جاویدکر نے متنبہ کردیا تھا کہ آنے والے برسوں میں مزید شدید سیلابوں اور طوفانوں کا خطرہ ہے۔

راکھی کے مطابق اس ضمن میں مودی سرکار ماحولیاتی و موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے اور ملک بھر میں شجر کاری مہمات اور ماحول دوست توانائی کے ذرائع پر کام کر رہی ہے۔

چند روز قبل ہی بھارت نے سنہ 2030 تک اپنے تمام جدید ذرائع آمد و رفت بجلی کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ فاسل فیولز یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی لعنت سے چھٹکارہ پا کر فضائی آلودگی میں کمی کی جاسکے۔

انہوں نے بتایا کہ گو کہ ارلی وارننگ سسٹم کے تحت قبل از وقت پیشن گوئی جاری کردی گئی تھی اور امدادی ٹیمیں ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں موجود تھیں تاہم نقصان ان کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔

اس کے بعد اے آر وائی نیوز نے نیپال میں مقیم بنود پارا جولی سے خصوصی گفتگو کی۔ بنود ایک محقق ہیں اور ہائی اویئر پروجیکٹ کے تحت ہمالیہ اور اس کے پانیوں پر مختلف تحقیق سر انجام دے رہے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ نیپال کے مشرقی اور مغربی حصے کو ملانے والا واحد زمینی ذریعہ مہندرا ہائی وے کی تعمیر کا کام شروع کردیا گیا ہے۔

ان کے مطابق چاول کی فصل نیپال کی اہم غذائی فصلوں میں سے ایک ہے اور ان کے بہہ جانے کے بعد اب ایک غذائی بحران منہ کھولے نیپال کی طرف بڑھ رہا ہے۔

بنود کے مطابق قبل از وقت پیشن گوئیاں جاری کردیے جانے کے باوجود حکام نے سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا۔ ’یہ ہم جنوبی ایشیائی شہریوں کا المیہ بن چکا ہے‘۔

بنگلہ دیش سے شائلہ محمود نے اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ شائلہ محمود انٹرنیشنل سینٹر فار کلائمٹ چینج اینڈ ڈویلپمنٹ سے منسلک ہیں جبکہ وہ اس سے قبل اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں۔

شائلہ کے مطابق بنگلہ دیش کے شمالی اور مشرقی حصوں میں سیلاب نے بہت سے نواحی گاؤں دیہاتوں کو متاثر کیا ہے جہاں بدقسمتی سے تاحال امداد نہیں پہنچائی جاسکی۔

تاہم قابل رسائی علاقوں میں حکومتی طور پر یا نجی سطح پر جس طرح بھی ممکن تھا امداد پہنچائی گئی، اس ضمن میں مقامی افراد نے بھی بے حد تعاون کیا اور اپنے سیلاب متاثرین ہم وطنوں کی ہر ممکن مدد کی۔

انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش پیرس معاہدے کا بھی دستخط کنندہ ہے اور اس ضمن میں مختلف ماحول دوست منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے۔

مذکورہ بالا تمام صورتحال اور تجزیوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا بے حد آسان ہے، اور ماہرین بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری زمین اور دنیا کو دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ موسمیاتی تغیرات یعنی کلائمٹ چینج سے لاحق ہے، اور اگر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ہم نے دفاعی ہنگامی اقدامات نہ اٹھائے تو ’ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں‘۔

اس مضمون کی تیاری میں مندرجہ ذیل اداروں و شخصیات سے مدد لی گئی۔

Center for Research on the Epidemiology of Disasters

National Hurricane Center – USA

National Oceanic and Atmospheric Administration – USA

World Meteorological Organization

Australian National University

Teresa and John Heinz Professor of Environmental Policy

John F. Kennedy School of Government & Professor of Environmental Science and Policy Department of Earth and Planetary Sciences, Harvard University

Formerly Science Advisor to President Obama and Director, White House Office of Science and Technology Policy (January 2009 – January 2017)

Dr. Bradley Opdyke

Department of Earth and Marine Sciences, Australian National University

Sunshine Millennium – India

Researcher at HI-AWARE – Nepal

Research Officer at International Centre for Climate Change & Development (ICCCAD) – Bangladesh

Senior Program Manager Climate Change at Hashoo Foundation – Pakistan

Policy Manager at Water Aid – Pakistan