پاکستان کے معروف خطاط، مصور اور شاعر صادقین کو آج ہم سے بچھڑے 30 برس گزر گئے۔ فرانس کے آرٹ سرکلز میں پاکستانی پکاسو کے نام سے یاد کیے جانے والے صادقین نے پاکستان میں فن خطاطی کو نئی جہتوں سے روشناس کروایا۔ ان کے ذکر کے بغیر پاکستانی فن مصوری ادھورا ہے۔

سنہ 1930 میں سید صادقین احمد نقوی امروہہ کے جس سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ خاندان اپنے فن خطاطی کے حوالے سے نہایت مشہور تھا۔ صادقین کے دادا خطاط تھے، جبکہ ان کے والد باقاعدہ خطاط تو نہ تھے، البتہ نہایت خوشخط تھے۔

امروہہ میں ابتدائی تعلیم اور آگرہ یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو صادقین اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آبسے۔

صادقین بچپن ہی سے گھر کی دیواروں پر مختلف اقسام کی خطاطی و تصویر کشی کیا کرتے تھے۔ ان کی تصاویر کی پہلی نمائش جس وقت منعقد ہوئی اس وقت ان کی عمر 24 برس تھی۔

پاکستان کی فن مصوری اور خصوصاً فن خطاطی کو بام عروج پر پہنچانے والے مصور صادقین کا ذکر کرتے ہم شاعر صادقین کو بھول جاتے ہیں۔ وہ شاعر بھی اتنے ہی عظیم تھے جتنے مصور یا خطاط۔

صادقین کے بھتیجے سلطان احمد نقوی جو کراچی میں مقیم ہیں، اور صادقین اکیڈمی کے امور کے نگران ہیں، بتاتے ہیں کہ صادقین کے اندر چھپا فنکار پہلے شاعر کی شکل میں ظاہر ہوا۔

سلطان احمد کے مطابق صادقین 16 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعر بن چکے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام ’جزو بوسیدہ‘ کے نام سے موجود ہے جس میں صادقین کی اوائل نوجوانی کے ایام کی شاعری موجود ہے۔

اے شوخ! ہے کب نفاق، مجھ میں تجھ میں

اک وصل ہے اک فراق، مجھ میں تجھ میں

اجسام میں اختلاف، میرے تیرے

ہے وہ ہی تو اتفاق، مجھ میں تجھ میں

صادقین نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اصناف سخن کی سب سے مشکل صنف یعنی رباعی کا انتخاب کیا۔ ان کی لکھی گئی رباعیات کی تعداد ڈھائی ہزار سے 3 ہزار کے قریب ہے اور بہت کم شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں رباعیات لکھی ہوں۔

ان کی رباعیات کا مجموعہ رباعیات صادقین خطاط اور رباعیات صادقین نقاش کے نام سے موجود ہے، جبکہ ان کے پوتے سبطین نقوی نے بھی ان کی رباعیات کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے۔

صادقین کی خطاطی ۔ ضیا الحق کے دور کا جبر؟

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ صادقین کی خطاطی دراصل ضیا الحق کے اسلامائزیشن کے دور کا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اس دور میں صادقین کے اندر کا فنکار اسلامی خطاطی کے لبادے میں پناہ لینے پر مجبور ہوگیا۔

لیکن سلطان احمد اس خیال کو لوگوں کی لاعلمی قرار دیتے ہیں۔ ’صادقین پشت در پشت خطاط خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو ان کے خون میں شامل تھی۔ انہوں نے اس فن میں نئی جہتوں کو روشناس کروایا۔ یہ کام جبر یا بے دلی سے نہیں ہوسکتا‘۔

قرطاس پہ ہاں جلوے دکھاتا ہے یہ کون؟

پردے میں مرے نقش بناتا ہے کون؟

یہ سچ ہے کہ مو قلم گھماتا ہوں میں

لوحوں پہ مرا ہاتھ گھماتا ہے کون؟

سلطان احمد کا کہنا ہے کہ وہ خطاطی کا آغاز اور اس میں اپنا ارتقا بہت پہلے سے کر چکے تھے، ’اس وقت تو ضیا الحق کی حکومت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا‘۔

فن مصوری و خطاطی سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ خطاطی کا ارتقا 3 مراحل سے گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ صرف حروف یا سطور کو قلم بند کرنے کا تھا۔ اس کے بعد اسے سیاہ روشنائی سے مزین کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ اس میں رنگوں کی آمیزش کا تھا اور اس کا سہرا بلاشبہ صادقین کے سر ہے۔

صادقین کی خطاطی کی ایک ندرت یہ بھی ہے کہ انہوں نے آیات کے ساتھ اس کی تصویری تشریح (السٹریشن) بھی پیش کی۔ یہ روایت صادقین نے شروع کی تھی اور اس سے فن خطاطی میں نئی جدت پیدا ہوئی۔ انہوں نے یہ کام اس لیے بھی کیا تاکہ قرآنی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہر خاص و عام اسے سمجھ سکے۔

ان کی خطاطی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے رسم الخط کو ملحوظ خاطر رکھتے خطاطی میں جدت پیش کی۔ نئے آنے والے خطاطوں نے جدت وانفرادیت کو پیش کرنے کے لیے حروف و الفاظ کی بنیادی شکل تبدیل کردی جس سے خطاطی کے روایتی اصول برقرار نہ رہ سکے۔ صادقین نے جدت کے ساتھ حروف اور الفاظ، اور خطاطی دونوں کے تقدس کو برقرار رکھا۔

اگر یہ کہا جائے کہ خطاطی کو باقاعدہ فن کے طور پر متعارف کروانے، اور اسے آرٹ کے نصاب میں بطور مضمون شامل کروانے کا سہرا صادقین کے سر ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔

صادقین کی مصوری میں نمایاں حاشیے

معروف فنکار انور مقصود کہتے ہیں کہ صادقین کی مصوری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہر فن پارے میں ’لکیر‘ نمایاں ہے۔ ’ایک مصور کی پینٹنگ میں پینٹ یا رنگوں کو نمایاں ہونا چاہیئے، لیکن صادقین کی لکیر ان کی پہچان ہے۔

صادقین وہ خوش نصیب مصور تھے جن کی مصوری ایک خاص طبقے سے نکل کر عام افراد تک پہنچی اور عوام نے بھی اس ہیرے کی قدر و منزلت کا اعتراف کیا۔

سنہ 1960 میں 30 برس کی عمر میں صادقین کو ان کے فن کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے اگلے ہی برس انہیں فرانس کے اعلیٰ سول اعزاز سے نوازا گیا۔ سنہ 1962 میں تمغہ حسن کارکردگی (پرائڈ آف پرفارمنس)، سنہ 1985 میں ستارہ امتیاز جبکہ آسٹریلیا کی حکومت کی جانب سے ثقافتی ایوارڈ کا بھی حقدار قرار دیا گیا۔

صادقین کے فن پاروں کی کئی نمائشیں مشرق وسطیٰ، امریکا اور یورپ میں بھی منعقد کی گئیں جہاں ان کے فن کو بے حد سراہا گیا۔ ان کے فن کی نمائش کا سلسلہ ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔

انور مقصود کہتے ہیں، ’عجیب بات ہے کہ صادقین کا کام ان کی زندگی میں اتنا نہیں ہوا جتنا ان کی موت کے بعد ہوا۔ بے شمار لوگوں نے ان کے فن پاروں کی نقل بنا کر، یا پینٹنگز کو صادقین کے نام سے منسوب کر کے بیچا‘۔

صادقین جس طرح کے منفرد فنکار تھے، اپنے فن کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی منفرد خیالات رکھتے تھے۔

ان کے بھتیجے سلطان احمد سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے یاد گزشتہ میں جھانکتے ہوئے بتایا، ’صادقین کہتے تھے، خدا کا شکر ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور ہر شخص اس کے لیے اپنا طریقہ اپناتا ہے۔ میرا فن خدا کا اظہار تشکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے‘۔

وہ مانتے تھے کہ ہر انسان میں موجود صلاحیت دراصل خدا کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اظہار کرنا اور اس کو بروئے کار لانا، اس صلاحیت کا احسان ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتا، تو دراصل وہ کفران نعمت کرتا ہے۔

گویا صادقین کے لیے ان کا فن ایک مقدس عمل، طریقہ عبادت اور شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔

یہی وہ خیال تھا جس کی وجہ سے صادقین نے کبھی اپنا کام فروخت نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بے شمار فن پارے دوست، احباب اور عزیز و اقارب کو تحفتاً دے دیے، مگر کبھی ان کی قیمت وصول نہیں کی۔ بقول خود ان کے، ان کا فن شکرانہ خدا ہے، برائے فروخت نہیں۔ کوئی اس کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا۔

اسی وجہ سے سنہ 1974 میں جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ خالد، اور بعد ازاں ملکہ ایران فرح دیبا نے ان سے ذاتی حوالے سے کام کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کردیا۔

یہ خام نگاہی کا اڑاتی ہے مذاق

ہاں ظل الہٰی کا اڑاتی ہے مذاق

یہ میری برہنگی بھی جانے کیا ہے

جو خلعت شاہی کا اڑاتی ہے مذاق

صادقین کے فن پارے

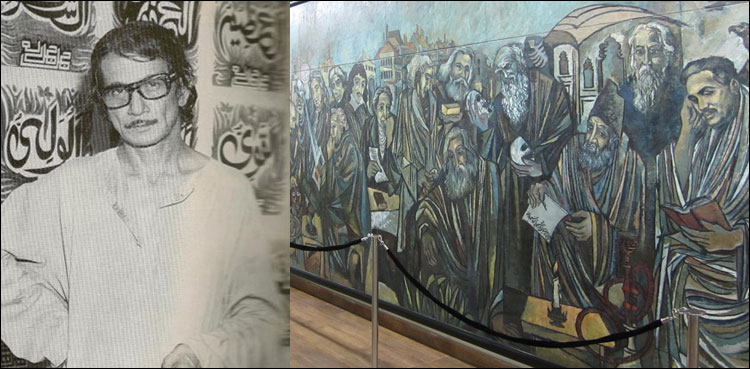

دنیا بھر میں اپنے کام کی وجہ سے معروف صادقین نے بے انتہا کام کیا اور لاتعداد فن پارے تخلیق کیے۔ انہوں نے اپنا پہلا میورل (قد آدم تصویر) کراچی ایئر پورٹ پر بنایا۔

اس کے علاوہ جناح اسپتال کراچی، منگلا ڈیم پاور ہاؤس، لاہور میوزیم، فریئر ہال کراچی، پنجاب یونیورسٹی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دیواروں پر ان کے شاہکار میورل کنندہ ہیں۔

پاکستان سے باہر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، جیولوجیکل انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا، ابو ظہبی پاور ہاؤس اور پیرس کے مشہور زمانہ شانزے لیزے پر صادقین کے منقش فن پارے ان کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

ان کا ایک عظیم فن پارہ ’وقت کا خزانہ ۔ ٹریژر آف ٹائم‘ کے نام سے میورل کی شکل میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کی لائبریری میں ثبت ہے جس میں انہوں نے تمام مفکرین بشمول یونانی فلسفیوں، عرب مفکرین، اور یورپی سائنسدانوں کی تصویر کشی کے ذریعے ہر عہد کے فکری، علمی اور سائنسی ارتقا کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔

یہ میورل سنہ 1961 میں تخلیق کیا گیا۔

انہوں نے غالب، فیض اور اقبال کی شاعری کو بھی انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں تحریر کیا۔

صادقین نے فرانسیس مفکر و مصنف کامو کی تصنیف ’دا آؤٹ سائیڈر‘ کی السٹریشن بھی پیش کی۔

اپنے انتقال سے قبل صادقین کراچی کے فریئر ہال میں ایک میورل پر کام کر رہے تھے۔ وہاں موجود ارض و سماوات یعنی زمین و آسمان ان کا آخری منصوبہ تھا جو ادھورا رہ گیا۔

سنہ 1987 میں ان کے انتقال کے بعد اس مقام کو ان سے منسوب کر کے صادقین گیلری کا نام دے دیا گیا۔

صادقین 10 فروری 1987 کو انتقال کر گئے۔ ان کی آخری آرام گاہ سخی حسن قبرستان میں واقع ہے۔

آخر میں ان کی کچھ رباعیات جو ان کے متنوع خیالات اور انداز فکر کی عکاس ہیں۔ صادقین نے عشق مجازی، حسن و محبت، جلاد، مقتل، مذہب سب ہی کچھ اپنی رباعیات میں شامل کیا۔

ہم اپنے ہی دل کا خون بہانے والے

اک نقش محبت ہیں بنانے والے

عشرت گہ زردار میں کھینچیں تصویر؟

ہم کوچہ جاناں کے سجانے والے

کب مسلک کفر میں ہے کچا کافر

دیتا نہیں ایمان کا غچا کافر

میری تو نظر میں ہے بہت ہی بہتر

اک جھوٹے مسلمان سے سچا کافر

یہ سایا ڈراؤنا ابھرتا کیوں ہے؟

خونخوار ہے رہ رہ کر بپھرتا کیوں ہے؟

تو کون ہے؟ پوچھا تو یہ آئی آواز:

مجھ سے، میں تری روح ہوں ڈرتا کیوں ہے؟

جاناں کے قدم چوم کے آ پہنچے ہیں

ہم چاروں طرف گھوم کے آ پہنچے ہیں

غائب ہے کدھر؟ ہم سر مقتل جلاد

لہراتے ہوئے جھوم کے آ پہنچے ہیں

ہم جنس سے اس حد کی رقابت کیوں تھی؟

اور جنس مخالف پہ طبیعت کیوں تھی؟

قابیل نے ہابیل کو مارا کیوں تھا؟

اور آدم و حوا میں محبت کیوں تھی؟

ہو ہی ابھی مقتل میں کہا تھا یارو!

اک وار میں پھر خون بہا تھا یارو!

سر میرا کٹ پڑا تھا، لیکن پھر بھی

حق حق لب سے نکل رہا تھا یارو!

میں کھینچ کے شہکار ہوں ننگا یارو

لکھ کر خط گلزار ہوں ننگا یارو

تم کونوں بچالوں ہی میں ہوتے ہو فقط

اور میں سر بازار ہوں ننگا یارو