بنیاد یہ ہے کہ آپ خواہ جنگ کریں، امن قائم کریں، یا قانون سازی کریں __ یہ سب سیاسی سوچ کے تابع ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کوئی حکومت یا ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر پالیسی وضع کرنا اور طاقت کا توازن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اہداف سیاسی نظاموں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔

اس لیے ایک شہری ہونے کے ناتے ہر شخص کی توجہ کا مرکز ملک میں اچھے اور بہتر سیاسی نظام کی تعمیر ہونا چاہیے۔ ایک شہری جو سیاسی طور پر ووٹر ہوتا ہے، کو سیاسی نظام پر شرح صدر ہونا چاہیے۔ اس پر کتنی ہی پابندیاں عائد کیوں نہ ہو جائیں، وہ یہ بات واضح کہتا رہے کہ شفاف سیاسی نظام کے علاوہ ہر دوسری صورت مسترد ہے۔

یہ جھگڑا کہ ’’دنیا کن عناصر پر چلی ہے‘‘ مقامی یا قومی سیاست کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہزار قسم کے مسائل میں گھرا شہری _ عملاً جس کے ووٹ کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو _ نہ اس سوال کا درست جواب فراہم کر سکتا ہے، نہ درست جواب کی نوعیت کو ٹھیک سے سمجھ سکتا ہے۔ پریشانیوں، محرومیوں میں گھرا شہری جذبات کی گرفت میں ہوتا ہے۔

آج کی حقیقی دنیا آئیڈیلزم اور لبرلزم کی گرفت میں ہے۔ جس نے ایک ایسا بین الاقوامی نظام تشکیل دے رکھا ہے، جس کے تحت اقوام متحدہ جیسے اداروں، اقتصادی مفادات کی بجائے بین الاقوامی تعاون، بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور اخلاقی اقدار کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے صرف طاقت اور معیشت کافی نہیں۔

دنیا جن عناصر پر چلتی ہے، اگر ہم نے اس کا یہاں تصور کرنا شروع کر دیا، تو اجتماعی سطح پر ہمارے سماجی شعور میں زبردست وسعت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں کہ آئیڈیلزم کی ماری اس دنیا کے نظام کی زیریں سطح پر ایک زبردست تنقیدی نظام کا دھارا بھی بہہ رہا ہے۔ ایک ایسا شہری جس نے اپنے خطے میں کبھی ’تعمیری نظام‘ نہ دیکھا ہو، اس کے لیے کسی تنقیدی نظام کا درست تصور کرنا سخت مشکل ہوتا ہے۔

طاقت، معیشت، فوج، سرحدیں _ یہ سب تلخ حقیقتیں ہیں۔ بد قسمت لوگ ان حقیقتوں کے ہاتھوں مارے جاتے رہتے ہیں اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن سماجی تعمیر کے نظریے کا جال بھی ان سب کے گرد پوری طرح کسا ہوا ہے۔ اس لیے قومی سطح ہی نہیں بین الاقوامی تعلقات کو بھی یہ مختلف نظریات، شناخت، ثقافت، اقدار، اور بیانیوں کا تناظر بھی فراہم کرتا ہے۔ ہماری اسی تلخ دنیا میں رئیلزم اور لبرلزم کے روایتی نظریات بھی چینلج ہوتے رہتے ہیں، یعنی: ’’دنیا جس طرح ہے، وہ اسی طرح ہو سکتی تھی — لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسی طرح ہونی ہی تھی۔‘‘

ریاستوں کا مفاد کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ریاستوں کا رویہ کیا ہے؟ اس کی تشکیل اُس کے خیالات اور سماجی شناخت سے ہوتی ہے، مفادات سے نہیں۔ یہ نکتہ اب عام طور پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ ’’قومی مفاد‘‘ بھی ایک تشکیل شدہ (constructed) تصور ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔

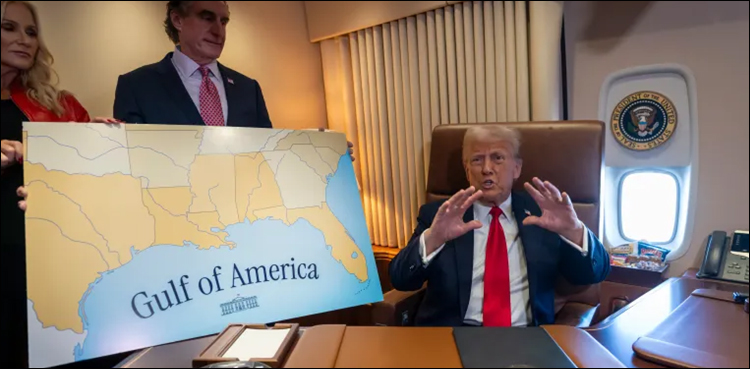

امریکا اس کی قریب ترین مثال ہے __ بین الاقوامی سیاست کا اسٹرکچر مادی حقائق سے نہیں بلکہ سماجی تعمیر سے بنتا ہے۔ امریکا کے پاس سب سے بڑی فوج، ایٹمی ہتھیار، اور بڑی معیشت ہے لیکن ایران اور شمالی کوریا سمیت چند ممالک کے علاوہ باقی دنیا امریکی طاقت کو خطرہ نہیں تحفظ کی علامت سمجھتی ہے۔ یعنی یہاں طاقت خود کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ایک بیانیہ ہے جو اس طاقت کے لیے معنی فراہم کر رہا ہے۔ اس لیے خطرے اور تحفظ کی تشریح سماجی تناظرات کے تحت ہوتی ہے۔ امریکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، 19 ویں صدی میں اس پر شناخت کے حوالے سے تفرُّد پسندی کا بھی دور گزر چکا ہے۔

اس خطے کے شہری کا عام خیال یہ ہے کہ امریکا کا کردار اس کی فوجی اور ٹیکنالوجی کی، اور معاشی طاقت طے کرتی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ امریکا کا کردار اس کی ’’قومی شناخت‘‘ کی مدد سے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ بیانیاتی شناخت پر استوار ہے جو اسے عالمی نظام کا مربی بنا کر پیش کرتا ہے _ امریکا نے خود کو عالمی سیاست میں ’’جمہوریت کا محافظ‘‘ اور ’’آزادی کا علم بردار‘‘ کے طور پر پیش کیا۔ یہ سماجی تصور کی مدد سے ممکن ہو سکا، مادی قوت پر نہیں۔ اگر عالمی سلامتی کا بیانیہ (بیانیے ہمیشہ سوالیہ نشان کی زد پر اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں) تشکیل نہ دیا جاتا تو افغانستان یا عراق پر حملہ ممکن نہ تھا۔

سماجی تعامل اور تاریخی تجربات سے سیکھنے والے اگر سیاسی بیانیے طاقت ور نہ ہوتے تو برطانیہ، جاپان اور جرمنی آج اتحادی نہ ہوتے۔ روس، چین اور ایران گہرے رشتوں میں نہ بندھے ہوتے۔ ہمیں طاقت کی تعبیر سماجی سطح ہی پر کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم دوستی اور دشمنی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اجتماعی تصور ہوتا ہے، اسی طرح قومی مفاد کوئی فطری چیز نہیں بلکہ سماجی بیانیہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے سماجی بیانیے تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو نہ صرف اندرونی سطح پر ہماری شناخت کے مسائل کو حل کر سکے، بلکہ عالمی سطح پر بھی ہماری شناخت کو بہتر بنا سکے۔

کسی نازک وقت کی آزمائش خود ایک کمزور بیانیے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ تسلسل کے ساتھ آتا رہے تو آخرکار ’’نازک وقت‘‘ کے بیانیے پر لوگوں کا اعتماد کم زور ہو جاتا ہے۔

تنقیدی نظام کا ایک دھارا فیمینزم بھی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک گالی ہے۔ لیکن دنیا اس دھارے کو قبول کرتی ہے اس لیے یورپ اور امریکا میں عورت کی سماجی صورت حال باقی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہ فکر تو اس اوپر کے سارے بیانیے پر کہے گی کہ یہ مردانہ (patriarchal) انداز فکر ہے۔ کیا ہم اس تنقید کو کھلے دل سے عزت دے سکتے ہیں!

تنقید کا ایک دھارا یہ کہتا ہے کہ بین الاقوامی نظام مغربی طاقتوں کا تشکیل کردہ ہے، اور وہ اپنے نوآبادیاتی مفادات، شناخت، اور بیانیے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا اس تنقید کو بھی قبول کرتی ہے اور اپنی تمام تر سفاکیت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی سطح پر خود کو اس حوالے سے بہتر بناتی رہتی ہے۔

دراصل، دنیا کیسے چلتی ہے، اس حوالے سے طاقت کے نظام، سیاسی و اقتصادی ڈھانچے کو جوں کا توں مان لینا خود ایک مسئلہ ہے، اس لیے روایتی مفروضات کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی دنیا کی محض تشریح کافی نہیں، اسے بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔

دنیا کیسے چلتی ہے؟ یہ دیکھیں کہ اس وقت عالمی نظام میں اقدار اور ثقافتی معیارات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غلامی، نوآبادیات اور ایٹمی ہتھیار ایک وقت میں جائز سمجھے جاتے تھے، مگر اب ناقابلِ قبول ہیں۔ تاریخی عمل کے ذریعے انسانی حقوق اور جمہوریت ہی نے نہیں بلکہ ماحولیاتی تحفظ جیسے اصول نے بھی ایک عام قدر کی صورت اختیار کر لی ہے۔

آج کی دنیا کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے فلسفیانہ تصورِ ‘‘ساخت’’ یا زیر سطح نظاموں (underlying structures) کا مطالعہ بھی ضروری ہے، بنیادی طور پر یہ لسانیات (سوئس ماہر لسانیات فرڈیننڈ سوسیور نے بیسویں صدی کی ابتدا میں میں یہ تصور پیش کیا) اور ثقافتی بشریات (Cultural anthropology__ کلاڈ لیوی اسٹراس نے اس کا بشریات پر اطلاق کیا) کے شعبے کا تصور تھا، لیکن اس میں اتنی فکری کشش تھی کہ یہ فلسفہ، نفسیات، سیاسیات، سماجیات، ادب اور بین الاقوامی تعلقات جیسے متنوع شعبوں تک پھیل گیا۔ اس تصور نے دراصل غیر مرئی ساختوں (invisible structures) کی دریافت کی، اور پتا چلا کہ کسی بھی نظام کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ تصور ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ کوئی مظہر خواہ کسی بھی شعبے کا ہو، ساخت (structure) کے تصور میں یہ صلاحیت ہے کہ اُس مظہر کے اساسی پیٹرنز یا سسٹمز کو بے نقاب کر سکے، اور بتا سکے کہ دراصل معانی کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ساختیات کا یہ تصور طاقت، شناخت، ثقافت، قانون اور بین الاقوامی نظام کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ کسی شے کا مطلب اس کے مخالف سے طے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی انفرادی حقیقت سے۔ ساختیات نے بتایا کہ نظریہ خود بہ خود پیدا نہیں ہوتا، نہ یہ کسی انسان کی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی آفاقی سچائی _ بلکہ یہ ثقافتی نظام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ترقی کا نظریہ مغرب کے مخصوص تاریخی، لسانی، اور معاشی ساخت سے پیدا ہوا۔

اگر ہم عالمی نظام کی ساخت کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہمارے راستے میں مارکسی نظریات بھی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے بغیر فہم کی ہماری کوشش علمی نہیں ہوگی، بلکہ تعصب کا شکار ہو جائے گی۔ یعنی زبان، ذہن، بیانیے، اور ثقافتی کوڈز کا تجزیہ ہی کافی نہیں، مادّی حقیقت سب سے اہم ہے، کیوں کہ سماجی شعور مادی حالات سے پیدا ہوتا ہے۔ لوئی التسر نے ساختیات اور مارکسزم کو ملا کر ایک امتزاجی نقطہ نظر پیش کیا۔ ساختیات اگرچہ غیر سیاسی ہے لیکن سیاست کے شعبے پر اس کا گہرا اثر مرتب ہوا۔ لیکن ساختیات تاریخ سے کٹی ہوئی ہے اس لیے مارکسی فہم اس گیپ کو بھرتی ہے۔

اسی طرح، ساختیات سے آگے کی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ خود یہ تصور بھی کافی کرخت اور بے لوچ ہے، جس کی وجہ سے یہ محدود ہو گیا ہے۔ کیوں کہ جب معانی، ساخت، اور شناخت جیسے قضیوں کا مزید تجزیہ کیا گیا تو دریافت ہوا کہ ان میں استحکام نہیں ہے؛ معنی سیال ہے، سیاق بدلتے ہی معنیٰ بھی بدل جاتا ہے۔ ساختیات نے بتایا کہ ہر نظام میں ایک ساخت اور مستقل مرکز ہوتا ہے، پوسٹ اسٹرکچرلزم نے واضح کیا کہ مرکز کا وجود مستقل نہیں ہوتا۔ یہ فلسفیانہ تناظر ہمیں عالمی سیاست کے ’’مراکز‘‘ کو سمجھنے میں وسیع مدد فراہم کرتے ہیں۔ کہ کس طرح کوئی مرکز ہمیشہ قائم نہیں رہتا، یعنی، تاریخ بدلتی رہتی ہے، ارتقا کا عمل جاری رہتا ہے۔

ساخت نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں اپنے معنی کے ذریعے متاثر کرتی ہے۔ انسان، ادارے، نظریات — سب ان ہی ساختوں کے ’’زیر اثر‘‘ ہوتے ہیں۔ شناختیں، تصورات اور معانی ان ساختوں کی پیداوار ہیں، پہلے سے موجود structures of meaning ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھو دنیا کی حقیقتیں بس یہی ہیں! ہم ہر پل ان ساختوں کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ ان سے روگردانی پر یہ ساختیں ہم سے ناراض دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ ساختیں سماجی قوتوں کو ہماری سرکوبی کے لیے متحرک کر دیتی ہیں۔ طے شدہ معنی والی ان ساختوں پر سوال اٹھانا آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔

کیوں کہ، ایک اور حقیقت بھی ہے، جسے ہم آسانی سے فراموش کرتے رہتے ہیں __ یہ کہ ریاستیں اور انسان اپنے بیانیے، شناخت اور اقدار وقت کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں، اور کرتے رہتے ہیں۔