ادبی صحافت کے ابتدائی نقوش ہفت روزہ یا پندرہ روزہ اخبارات میں نظر آتے ہیں۔ باضابطہ ادبی رسائل کا وجود بہت بعد میں ہوا۔ انیسویں صدی کے اواخر میں ادب سے مختص رسائل شائع ہونا شروع ہوئے۔

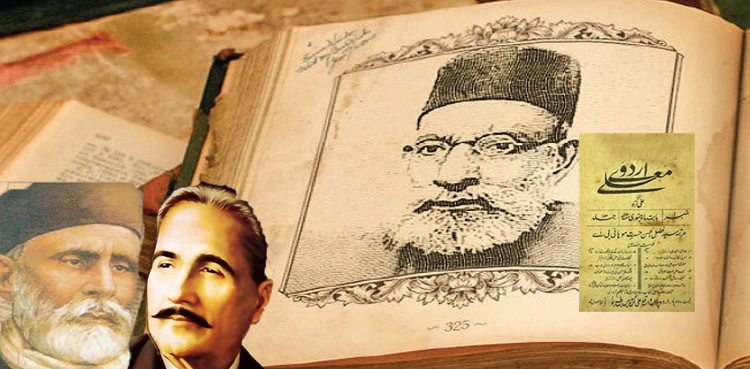

یہ سطور "ادبی صحافت کے دو سو سال” کے عنوان سے حقانی القاسمی کے ایک علمی و تحقیقی مضمون سے نقل کی گئی ہیں۔ اس مضمون میں اپنے وقت کے چند بڑے اور معروف رسائل کے ساتھ انھوں نے اردوئے معلّیٰ، علی گڑھ، کانپور کا تذکرہ بھی کیا ہے جو زبان و ادب کا شوق رکھنے والوں کے لیے معلوماتی اور اس حوالے سے دل چسپ ہے کہ اس رسالے میں شاعرِ مشرق علّامہ اقبال کے کلام پر اعتراض اور مولانا الطاف حسین حالی کی زبان کی لغزشوں پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ ملاحظہ کیجیے۔

"1903 میں ہی اردوئے معلّی علی گڑھ کی اشاعت مسٹن روڈ موجودہ رسل گنج علی گڑھ سے شروع ہوئی۔ اس میں سیاسی نوعیت کے مضامین کے ساتھ ساتھ ادبی، سوانحی، علمی و تاریخی تمدنی تحریریں شائع ہوا کرتی تھیں۔ مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی بی۔ اے نے اس رسالے کو ادب اور سیاست کا ایک حسین امتزاج بنایا تھا۔ اس مجلّہ نے سیاسی شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ادبی ذوق پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مقاصد کے تحت مولانا نے بہت قیمتی باتیں تحریر کی تھیں جن پر آج کے مدیران کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے لکھا تھا کہ ’’اس رسالے کا مقصد صرف ایک ہے۔ یعنی درستیٔ مذاق۔ چنانچہ اس لحاظ سے امورِ مندرجہ ذیل کی پابندی کی جاوے گی۔

٭مضامینِ نثر ہر قسم کے ہوں گے۔ یعنی سوانحی، تاریخی، علمی، فلسفی، اخلاقی، تمدنی، ادبی، تنقیدی و متعلق بہ افسانہائے مختصر و مکمل۔

٭ یہ مضامین نہ حد سے زیادہ خشک ہوں گے نہ حد سے زیادہ ہلکے اور اُن کی ترتیب ایسی ہو گی جو ہر قسم کے مذاق کو گوارا ہو۔

٭ حصۂ نظم میں صرف اس قسم کی نظمیں شائع کی جائیں گی جن کے انداز بیاں میں کچھ خصوصیت ہو۔ ان نظموں کے متعلق قدیم و جدید کی قید نہ ہوگی۔

٭ نظم و نثر دونوں میں حتی الامکان صحتِ زبان کا سختی کے ساتھ لحاظ رکھا جائے گا۔ ‘‘

’اردوئے معلّی‘ میں ان تمام مقاصد کے پیشِ نظر ہی تحریروں کی اشاعت عمل میں آئی۔ مولانا حسرت موہانی نے اس میں بہت سے اہم سلسلے شروع کیے۔ جن میں تذکرۃُ الشعراء جیسا ایک مفید کالم بھی تھا۔ جس کے تعلق سے مولانا نے لکھا تھا کہ:’’اردو زبان کے تمام گذشتہ اور موجودہ اساتذہ کا ایک ایسا تذکرہ ترتیب دیا جائے جس میں ہر استاد کا مفصل حال اور اس کے کلام پر بے لاگ تنقید موجود ہو اور اس تذکرے کی تقسیم باعتبارِ سلاسلِ شعراء پانچ جلدوں میں ہو۔‘‘

مولانا نے اس سلسلے کے تحت بہت سے مشہور اور گمنام شعراء کے احوال و کوائف اور انتخاب کلام شائع کیے۔ جسے کتابی شکل میں ڈاکٹر احمر لاری نے مرتب کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انتخابِ دواوین اور گلدستوں کے انتخابات کے سلسلے بھی تھے۔ یہ تمام سلسلے بہت مفید تھے۔ اُن کا یہ کام اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ انہوں نے ہمارے بیش قیمت ادبی اور شعری سرمائے کو محفوظ کر دیا۔ اردوئے معلی ہی میں اصلاحِ زبان سے متعلق تحریروں کی اشاعت ہوئی۔ ’ادب الکاتب و الشاعر‘ کے عنوان سے نظم طباطبائی کا مضمون کئی قسطوں میں شائع کیا گیا جو لسانی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ اس میں طباطبائی نے تذکیر و تانیث، غلط الفاظ کی تحقیق اور رسم الخط کے حوالے سے بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا تھا۔ صحت زبان پر بھی اس رسالہ کا خاص ارتکاز تھا۔ چنانچہ اس تعلق سے کئی مضامین شائع کیے گئے۔ انہیں میں ایک مضمون ’اردو زبان پنجاب میں‘ کے عنوان سے تھا جس میں کلامِ اقبال پر اعتراضات کیے گئے تھے۔ یہ تنقید ہمدرد کے عنوان سے اگست 1903 کے شمارہ میں شائع ہوا۔ جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ :’’رسالہ مخزن میں جب سے اقبال کی نظمیں شائع ہونے لگی ہیں اس وقت سے اہلِ پنجاب کا دماغ اور بھی آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ جس کو دیکھیے اقبال اور ناظر کا حوالہ دے کر اپنی زبان کو مستند قرار دیتا ہے۔ اقبال کا کلام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ ترکیبیں نہایت درست ہوتی ہیں اور مضامین اکثر بلند، طرزِ بیان پسندیدہ ہوتا ہے اور سلسلۂ خیالات اکثر نازک و لطیف۔ لیکن اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو صحتِ زبان کی جس کی وجہ سے ان کے کلام کا سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے۔ ‘‘

اسی طرح ’اردوئے معلّی‘ میں مولانا الطاف حسین حالی کی زبان کی لغزشوں پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ ’اردوئے معلّی‘ ہی میں چکبست اور شرر کا معرکہ بھی شائع کیا گیا جو گلزار نسیم کے حوالے سے تھا۔ اسی رسالہ میں شوق نیموی کا مشہور رسالہ ’اصلاح مع ازاحۃ الاغلاط‘ بھی شائع کیا گیا تھا۔ ’اردوئے معلّی‘ میں شاہ حاتم، مرزا مظہر جانِ جاں، قائم، سودا، رنگین، مصحفی، مجروح، امیر اللہ تسنیم، اصغر علی خاں نسیم، مومن، غالب، شاہ ظفر، شاہ نسیم، ندا بدایونی، ظہیر دہلوی، گستاخ، وفا رامپوری پر حسرت کے مضامین شائع ہوئے۔ یہ تمام مضامین حسرت موہانی کے گہرے تنقیدی شعور کا ثبوت ہیں۔ ان میں بہت اہم تنقیدی نکات و اشارات ہیں۔”

"آل احمد سرور ’اردوئے معلّیٰ‘ کے امتیازات پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا حسرت موہانی کو ایک اچھا محقق اور قابل قدر نقاد قرار دیتے ہیں:

’’یہ رسالہ تحقیق و تنقید، سیاسی مضامین، انتخاب کلام اور تبصروں کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اگر اس کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو حسرت کو صرف ایک بڑا شاعر ہی نہیں بلکہ ایک اچھا محقق اور ایک سنجیدہ اور قابلِ قدر نقاد ماننے میں کسی کو تامل نہ ہوگا۔‘‘ "