ہم نے دفتر میں کیوں نوکری کی اور چھوڑی، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں مگر پوچھنے والے تو نوکری کرنے سے پہلے بھی پوچھا کرتے تھے!

’’بھئی، آخر تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟‘‘

’’نوکری ڈھونڈتے نہیں ہو یا ملتی نہیں؟‘‘

’’ہاں صاحب، ان دنوں بڑ ی بے روز گاری ہے۔‘‘

’’بھئی، حرام خوری کی بھی حد ہوتی ہے!‘‘

’’آخر کب تک گھر بیٹھے ماں باپ کی روٹی توڑو گے۔‘‘

’’لو اور سنو، کہتے ہیں، غلامی نہیں کریں گے۔‘‘

’’میاں صاحبزادے! برسوں جوتیاں گھسنی پڑیں گی، تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ۔۔۔‘‘ غرض کہ صاحب گھر والوں، عزیز رشتے داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے دن رات کے تقاضوں سے تنگ آکر ہم نے ایک عدد نوکری کر لی۔ نوکری تو کیا کی، گھر بیٹھے بٹھائے اپنی شامت مول لے لی۔ وہی بزرگ جو اٹھتے بیٹھتے بے روزگاری کے طعنوں سے سینہ چھلنی کیے دیتے تھے، اب ایک بالکل نئے انداز سے ہم پر حملہ آور ہوئے؟‘‘

’’اماں، نوکری کر لی؟ لاحول ولا قوۃ!‘‘

’’ارے، تم اور نوکری؟‘‘

’’ہائے، اچھے بھلے آدمی کو کولہو کے بیل کی طرح دفتر کی کرسی میں جوت دیا گیا۔‘‘

’’اگر کچھ کام وام نہیں کرنا تھا تو کوئی کاروبار کرتے اس نوکری میں کیا رکھا ہے۔‘‘

لیکن ملازمت کا پرُسہ اور نوکری پر جانا دونوں کام جاری تھے۔ ایسے حضرات اور خواتین کی بھی کمی نہ تھی جن کی نظروں میں خیر سے ہم اب تک بالکل بے روزگار تھے۔ لہٰذا ان سب کی طرف سے نوکری کی کنویسنگ بھی جاری تھی۔ روزگار کرنے اور روزگار نہ کرنے کا بالکل مفت مشورہ دینے والوں سے نبٹ کر ہم روزانہ دفتر کا ایک چکر لگا آتے۔

یہاں چکر لگانے، کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کیونکہ اب تک ہم کو نوکری مل جانے کے باوجود کام نہیں ملا تھا۔ بڑے صاحب دورے پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی پر یہ طے ہونا تھا کہ ہم کس شعبے میں رکھے جائیں گے۔ دفتر ہم صرف حاضری کے رجسٹر پر دستخط کرنے کی حد تک جاتے تھے۔ فکر اس لیے نہ تھی کہ ہماری تنخواہ جڑ رہی تھی، یعنی پیسے دودھ پی رہے تھے۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ اس ’باکار‘ ’بے کاری‘ کے نتیجے میں ہم کہیں ’حرام خور‘ نہ ہو جائیں۔ بے روزگاری کے تقاضوں سے ہم اس قدر تنگ آچکے تھے کہ اب کسی پر یہ ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ باوجود روزگار سے لگے ہونے کے ہم بالکل بے روزگار ہیں اور بے روز گا ر بھی ایسے کہ جس سے کار تو کار، بے گار تک نہیں لیا جارہا ہے۔

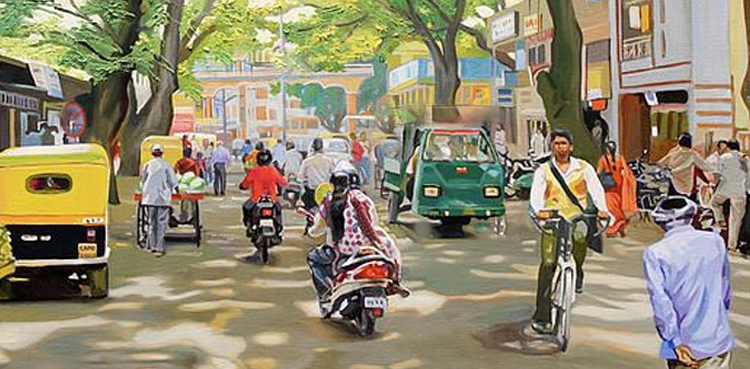

روزانہ ہم گھر سے دفتر کے لیے تیار ہو کر نکلتے اور راستے میں سائیکل آہستہ کر کے دفتر کے پھاٹک پر کھڑے چپراسی سے پوچھتے، ’’اماں آیا؟‘‘

جواب ملتا، ’’ابھی نہیں آیا۔‘‘

اس کے بعد ہم دفتر میں جا کر حاضری لگا الٹے قدموں باہر آتے، سائیکل اٹھاتے اور شہر کے باہر دیہات، باغوں اور کھیتوں کے چکر لگا لگا کر دل بہلاتے اور وقت کاٹتے۔

لیکن دو چار دن میں، جب دیہات کی سیر سے دل بھر گیا، تو شہر کے نکڑ پر ایک چائے خانے میں اڈا جمایا۔ پھر ایک آدھ ہفتے میں اس سے بھی طبیعت گھبرا گئی۔ اب سوال یہ کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ ایک ترکیب سوجھ گئی۔ گھر میں کہہ دیا، چھٹی لے لی ہے۔ دو چار دن بڑے ٹھاٹھ رہے آخر جھک مار کر وہی دفتری آوارہ گردی شروع کر دی۔

اس کے بعد دو ایک دن دفتر میں سوانگ رچایا۔ ایک دن دفتر میں چھٹی کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے افسر ایک مختصر علالت کے بعد آج وفات پاگئے۔ مگر یہ خوش آگیں لمحات بھی مدتِ وصل کی طرح جلد ختم ہوگئے۔ اب کیا کریں۔ اسکول کے زمانے میں ہم نے چھٹی حاصل کرنے کے لیے ایک ایک کر کے تقریباً اپنے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔

غیر حاضری کا یہ عذر پیش کرتے۔ ’’دادا جان پر اچانک ڈبل نمونیہ کا حملہ ہوا اور وہ ایک ہی دن میں اللہ کو پیارے ہوگئے۔‘‘

نوبت یہاں تک آپہنچی کہ ماسٹر صاحب نے بید کھڑکاتے ہوئے کڑک کر پوچھا، ’’کل کہاں تھے؟‘‘

رونی صورت بنا کر عرض کیا، ’’والد صاحب کا انتقال ہوگیا۔‘‘

دروغ گو را حافظہ نہ باشد۔ ہم والد مرحوم کی وفاتِ حسرت آیات کی تفصیل میں جانے کے لیے مصائب پر آنے ہی والے تھے کہ ماسٹر صاحب گرجے، ’’تمہارے والد کا تو پچھلے مہینے انتقال ہو چکا ہے۔‘‘

جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، ’’ابّا سے مراد بڑے ابّا۔ جنہیں ہم ابّا کہتے تھے۔ ہمارے بڑے ابّا!‘‘

ماسٹر صاحب ہماری اس تازہ ترین یتیمی سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس موقع پر تو خیر ہم بالکل بال بال بچ گئے۔ لیکن جب ہم نے اپنی بھاوج کے تیسری بار انتقال کی خبر سنائی تو ماسٹر صاحب کھٹک گئے۔ ہم سے بہ ظاہر رسمی ہمدردی کی مگر شام کو بید لے کر تعزیت کے لیے ہمارے گھر آئے، جہاں ہمارے خاندان کے ہر مرحوم سے انہوں نے ذاتی طور پر ملاقات کرنے کے بعد ہم کو ہمارے گھر نما قبرستان میں بید سے مارتے مارتے زندہ درگور کر دیا۔

چنانچہ اب جو دفتر سے بچنے کے سلسلے میں زمانۂ طالب علمی میں چھٹی کے ہتھکنڈوں پر نظر دوڑائی اور طبیعت گدگدائی تو بجائے دفتر جانے کے گھر میں اعلان کر دیا۔

’’ڈائریکٹر صاحب کا آج انتقال ہو گیا۔‘‘ رفتہ رفتہ وقت گزاری سے اتنے عاجز آگئے کہ ایک دن یہ سوچ کر کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، استعفیٰ جیب میں رکھ کر دفتر پہنچے لیکن ہماری بدقسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ قبل اس کے کہ ہم استعفیٰ پیش کرتے ہمیں یہ خوش خبری سنادی گئی کہ فلاں شعبے سے ہم کو وابستہ کر دیا گیا ہے، جہاں ہم کو فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے۔

اب ہم روزانہ بڑی پابندی سے پورا وقت دفتر میں گزارنے لگے۔ دن دن بھر دفتر کی میز پر جمے ناول پڑھتے، چائے پیتے اور اونگھتے رہتے۔

جب ہم اپنے انچارج سے کام کی فرمائش کرتے تو وہ بڑی شفقت سے کہتے ایسی جلدی کیا ہے، عزیزم زندگی بھر کام کرنا ہے۔

ایک دن ہم جیسے ہی دفتر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جن ڈائریکٹر صاحب کو ہم اپنے گھر میں مرحوم قرار دے چکے تھے، وہ ہم کو طلب فرما رہے ہیں۔ فوراً پہنچے۔بڑے اخلاق سے ملے۔ دیر تک اِدھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولے، ’’اچھا!‘‘

’’آپ نے شاید مجھے کسی کام سے یاد فرمایا تھا۔‘‘

’’اوہ! ٹھیک ہے۔ سیکریٹری صاحب سے مل لیجیے۔ وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔‘‘

سیکریٹری صاحب سے ایک ہفتے بعد کہیں ملاقات ہوسکی۔ انہوں نے اگلے دن بلایا اور بجائے کام بتانے کے ڈپٹی سیکریٹری کا پتہ بتا دیا۔ موصوف دورے پر تھے۔ دو ہفتے بعد ملے۔ بہت دیر تک دفتری نشیب و فراز سمجھانے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ اس موضوع پر اس اس قسم کا ایک مختصر سا مقالہ لکھ لائیے، آدھے گھنٹے کے اندر تیار کر دیا۔

خوشی کے مارے ہم پھولے نہ سمائے کہ ہم بھی دنیا میں کسی کام آسکتے ہیں۔ دو صفحے کا مقالہ تیار کرنا تھا جو ہم نے بڑی محنت کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر تیار کر دیا۔ موصوف نے مقالہ بہت پسند کیا۔

مزید کام کے لیے ہم ان کے کمرے کا رخ کرنے ہی والے تھے کہ اس دفتر کے ایک گھاگ افسر نے ہمارا راستہ روکتے ہوئے ہمیں سمجھایا، بھیّا اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو یا ہم لوگوں کی نوکریاں ختم کرانا چاہتے ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ جو کام تم کو دیا گیا تھا، اسے کرتے رہو، ہم لوگ دفتر میں کام کرنے نہیں بلکہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے آتے ہیں۔

اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی۔ ناشتہ کرتے وقت اخبار کے میگزین سیکشن پر جو نظر دوڑائی تو وہی مقالہ ہمارے ایک صاحب کے صاحب کے صاحب کے صاحب کے نام نامی اور اسم گرامی کے دم چھلّے کے ساتھ بڑے نمایاں طور پر چھپا ہوا نظر آ گیا۔

ہمارے حساب سے اب اگلا آدھ گھنٹے کا کام دو تین مہینے کی دوڑ دھوپ کے بعد دفتر میں مل سکتا تھا، جس پر لعنت بھیجتے ہوئے بجائے دفتر جانے کے ہم نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا، جس کو منظور ہونے میں اتنے دن لگے جتنے دن ہم نے دفتر میں کام بھی نہیں کیا تھا۔

شاید آپ پوچھیں کہ ملازمت کر کے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو میں عرض کروں گا کہ نوکری کھوئی اور دن میں اونگھنے، سونے اور ناول پڑھنے اور وقت گزاری کی عادت پائی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟

(بھارت سے تعلق رکھنے والے معروف مزاح نگار اور صحافی احمد جمال پاشا کی کتاب ستم ایجاد سے ایک شگفتہ تحریر)