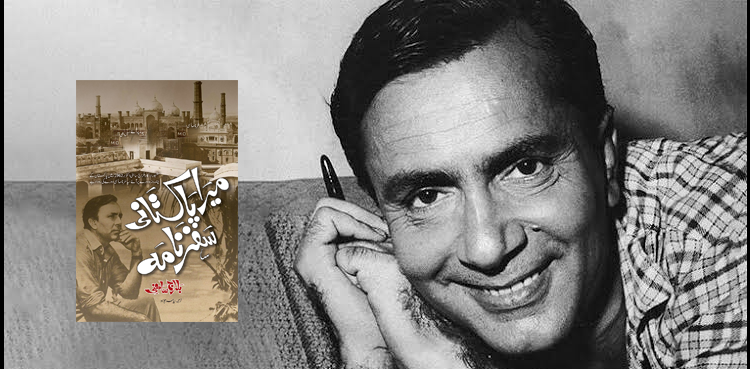

زمانۂ طالبِ علمی میں پہلی مرتبہ فلم دیکھنے والے بلراج ساہنی کے بارے میں اُس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ آگے چل کر یہی لڑکا پہلے اسٹیج اور پھر ہندی سنیما کا باکمال اداکار اور بہترین مصنّف بنے گا۔

بلراج ساہنی ایک دردمند انسان اور باشعور شخص تھے جس نے فن کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی بدولت استاد کا درجہ پایا اور اپنی نیک نیّتی اور ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے سبب لوگوں کے دل بھی جیتے۔

بھارتی فلم انڈسٹری کے اس اداکار نے لگ بھگ 130 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1940 سے لے کر 1970 تک تین دہائیوں پر محیط فلمی سفر میں بلراج ساہنی کو سدا بہار اداکار کے طور پہچانا گیا۔ انیس امروہوی نے بلراج ساہنی سے متعلق اپنے ایک مضمون میں چند دل چسپ اور مثالی واقعات رقم کیے ہیں جو سب کے خیرخواہ اور سب سے مخلص بلراج ساہنی کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

"بلراج ساہنی ایک نیک دل، سلجھے ہوئے اور دانش ور قسم کے سادگی پسند انسان تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ انسان کو انسان ہی سمجھتے تھے اور چھوٹے، بڑے یا امیر غریب کی تفریق کرنا اُن کے مزاج کے خلاف تھا۔”

ایک واقعہ بلراج ساہنی نے اپنی کتاب ’یادیں‘ میں تحریر کیا ہے۔ "بلراج ساہنی کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے چنڈی گڑھ آئے ہوئے تھے۔ آؤٹ ڈور کا کام تھا اور فلم کا سارا یونٹ ایک رات کسی امیر دوست کے گھر پارٹی میں مصروف تھا۔ بڑے زوروں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ پنجابی مہمان نوازی، پنجابی حسن، پنجابی ہنسی مذاق اپنے شباب پر تھا۔ مارچ کے مہینے کا بے حد سہانا موسم تھا۔ دن بھر تمام یونٹ نے شوالک کی پہاڑیوں کے آنچل میں شوٹنگ کی تھی اور بڑے حسین شاٹ لیے تھے۔ اسکاچ کے گھونٹ بھرتے ہوئے دن بھر کی تھکاوٹ میں بھی بڑا سرور محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم بھی دوشیزاؤں سے دہک رہا تھا۔ ایسے ماحول میں بلراج ساہنی کے ایک دوست نے آکر کان میں کہا۔ ’’بَلّی! باہر ایک آدمی کھڑا ہے تم سے ملنے کے لیے۔ ذرا ایک منٹ باہر جاکر اُسے درشن دے آؤ۔‘‘

’’یہ نہیں ہوگا۔‘‘ بلراج نے کہا۔ ’’آج کے دن میں ساری ڈیوٹیاں ادا کر چکا ہوں۔ اب اپنے نجی وقت پر مجھے مکمل اختیار حاصل ہے اور اس کا پورا پورا مزہ لینا چاہتا ہوں۔ تم اس سے کہہ دو کہ کل صبح مجھے ہوٹل میں آکر ملے۔‘‘

’’میری درخواست ہے بلی۔ وہ شام پانچ بجے کے پہلے سے ہی میری کوٹھی پر تھا اور اب اس کوٹھی کے باہر کھڑا ہے۔‘‘ دوستوں میں سب ان کو بَلی کہتے تھے۔

دوست کی اس درخواست پر بلراج ساہنی بڑی بے دلی کے ساتھ باہر آئے۔ دودھیا چاندنی میں چمک رہے سیمنٹ کے فرش پر کھڑے کچھ لوگوں کی ٹولی کے پاس بگھی پر پلاسٹک کے پُتلے کی طرح اوم پرکاش نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ بلراج کو دیکھ کر اس نے فوجی ڈھنگ سے سلام کیا، جس کا مطلب بلراج ساہنی سمجھ نہ پائے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اتنے لوگوں میں ان کو کس سے ملنا ہے۔ قریب جاکر وہ ان سب لوگوں سے ہاتھ ملانے لگے، اور اوم پرکاش بگھی پر بیٹھے ہوئے ہی بولا۔ ’’کیا ہم بھی میجر رَنوِیرسنگھ صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟‘‘ اتنا کہہ کر وہ کھلکھلاکر ہنس پڑا۔

بلراج ساہنی کو حیرت ہوئی اور اس کو بغیر ٹانگوں کے دیکھ کر ہمدردی بھی۔ ایک خیال ان کے دماغ میں یہ بھی آیا کہ یہ لوگ کہیں ان کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے۔

’’کون میجر رنویر سنگھ؟‘‘ بلراج ساہنی نے حیرت سے پوچھا۔

’’حقیقت‘‘ کے رنویر سنگھ، اور کون؟‘‘ وہ پھر اسی طرح ہنسا۔

اب بلراج جی کو یاد آیا کہ فلم ’حقیقت‘ میں انھوں نے ایک فوجی میجر رنویر سنگھ کا کردار ادا کیا تھا۔ حالانکہ بات کافی پُرانی ہو گئی تھی مگر اس وقت اوم پرکاش کے ان الفاظ سے بلراج جی کو خوشی ضرور ہوئی تھی۔

’’میں نے تین بار دیکھی تھی صاحب وہ پکچر۔ چوتھی بار اپنی ماں کو ساتھ لے کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔‘‘ اوم پرکاش نے پھر کہا۔

’’اتنی زیادہ پسند آئی تمھیں۔‘‘ بلراج جی نے رسمی طور پر پوچھا۔ ’’کیسے نہ آتی صاحب، ہم بھی تو لڑے ہیں چینیوں کے ساتھ۔ آپ میجر ٹھہرے، ہم ایک معمولی سپاہی سہی۔‘‘

اس کی طنزیہ ہنسی اور لکڑی کی ٹانگوں کی اصلیت جان کر بلراج جی حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک فوجی جوان جس نے جنگ میں دونوں ٹانگیں کھوئی تھیں، اُن سے ملنے کے لیے چار گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا۔ ان کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔

’’تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی کہ تم فوجی جوان ہو؟‘‘ بلراج ساہنی نے پوچھا۔

’’بتا کر ملنے میں نہیں، بلکہ مل کر بتانے میں مزہ ہے میجر صاحب۔‘‘ اس نے کہا۔ ’’مجھے بار بار میجر کہہ کر شرمندہ نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے۔‘‘ بلراج ساہنی نے عاجزی سے کہا۔

’’آپ اپنی قیمت ہمارے دل سے پوچھیے۔‘‘ اوم پرکاش نے کہا۔ اس کی باتوں میں کتنی حقیقت تھی، کتنی ایکٹنگ تھی، بلراج ساہنی کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایکٹنگ میں بھی مجبوری کا جزو ہوتا ہے۔ عورت ہمارے سماج میں مجبور ہے، اس لیے اپنی خواہشوں کو تہوں میں لپیٹ کر رکھتی ہے۔ وہ اپنی ہار میں بھی جیت کا مزہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ بلراج بھی اگر اس وقت مجبور نہ ہوتے تو بغیر ہچکچاہٹ اس بہادر نوجوان کو پوری عزت کے ساتھ پارٹی میں اندر لے جاتے اور اس سے ہاتھ ملانا ہر کسی کے لیے فخر کی بات ہوتی۔ اس کی بدولت پارٹی کو چار چاند لگ جاتے۔ مگر وہ صرف ایسا سوچ سکتے تھے کیونکہ اپنی سوچ پر عمل نہ کرنے کے لیے وہ مجبور تھے۔ اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے انہوں نے جوان سے اتنا ہی کہا۔ ’’میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتانا۔‘‘

’’وہ تو ابھی بتائے دیتا ہوں۔ آپ منظور کریں گے؟ میرا گھر یہاں سے صرف پانچ منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ذرا چل کر میری ماں سے مل لیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔‘‘ اوم پرکاش نے بلا تکلف کہہ دیا۔

بلراج جی اسی وقت اپنی رنگین اور پُرشباب پارٹی چھوڑ کر دوستوں کے منع کرنے کے باوجود اس جوان کے ساتھ اس کی خوشی کے لیے اس کے گھر روانہ ہو گئے۔