‘کچھ خطبے کچھ مقالے’ جدید اردو تنقید کے بانیوں میں شامل آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے جس میں انھوں نے مولانا حسرت موہانی کے علمی و ادبی مرتبے کے ساتھ ان کے سیاسی نظریات اور صحافتی کارناموں پر بات کی ہے۔

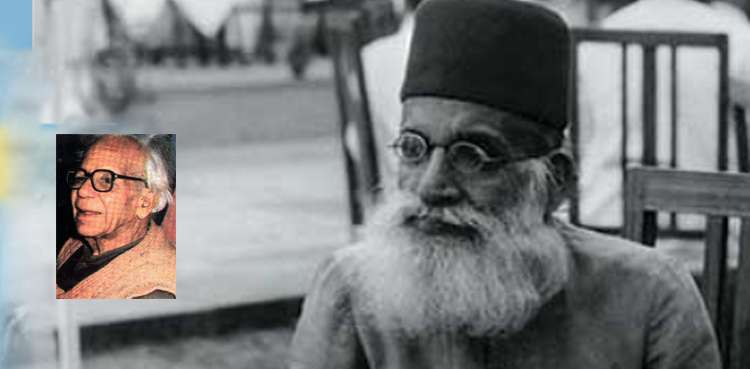

حسرت موہانی اردو کے اک بلند پایہ شاعر، صحافی، نقّاد اور مجاہدِ آزادی تھے جو کانگریس کے حامی تھے۔ انھوں نے ہندوستان کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا اور انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ کی وکالت کی، جب کہ مہاتما گاندھی کو سودیشی تحریک کی راہ سجھائی۔ وہ ملک کی آزادی کے حامی اور تقسیم کے مخالف تھے۔ آل احمد سرور نے ان کے رسالے اردوئے معلّٰی کی تعریف میں لکھا:

"اردو ادب کی تاریخ میں جن رسالوں کے نام خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں، ان میں دل گداز، مخزن، اردوئے معلّٰی، زمانہ، نگار اور اردو ممتاز ہیں۔ ان میں اردوئے معلّٰی کئی حیثیتوں سے سرِفہرست ہے۔”

"یہ رسالہ مولانا حسرت نے اس وقت نکالا جب وہ بی اے کے امتحان سے فارغ ہی ہوئے تھے اور نتیجہ تک نہ نکلا تھا۔”

"اس رسالے کا سب سے بڑا مقصد ’درستیٔ مذاق‘ قرار دیا گیا تھا۔ اس میں اردو کے سیکڑوں مشہور اور گم نام اساتذہ کے کلام کا انتخاب شائع کیا گیا۔ بہت سے مشہور شعرا کے حالات، قلمی تذکروں اور دوسرے ماخذ سے جمع کر کے شائع کیے گئے۔ یہ محض ادبی رسالہ نہ تھا۔ شروع سے اس میں ملکی اور غیر ملکی سیاست اور حالات حاضرہ پر تبصرے ہوتے تھے۔ اگرچہ اس میں اچھے اچھے ادیبوں اور شاعروں نے مضامین، نظمیں اور غزلیں بھیجیں۔ مگر اس کی بہارِ بیشتر حسرت کے خونِ جگر کی مرہون منت ہے۔”

"وہ ایک مصروف سیاسی زندگی کے باوجود اسے بہت عرصے تک نکالتے رہے۔ شروع میں یہ اڑتالیس صفحے کا ایک ماہ وار رسالہ تھا مگر جب حسرت کو حکومت کا زبردست مہمان ہونا پڑا تو صفحات بھی کم ہو گئے اور اشاعت بھی باقاعدہ نہیں رہی مگر پرچے کی اشاعت بند نہیں ہوئی۔”

"پہلے پرچے میں علاوہ چند بلند ادبی مقاصد کے مضمون نگاروں کو معاوضہ دینے کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں اس وعدے کو پورا بھی کیا گیا یا نہیں مگر اس کا ذکر ہی حسرت کی اولوالعزمی اور سوجھ بوجھ کی دلیل ہے۔ حسرت نے جب سودیشی تحریک شروع کی تو مولانا شبلیؔ نے لکھا تھا،

’’تم آدمی ہو یا جنّ۔ پہلے شاعر تھے، پھر پالیٹیشین بنے اور اب بنیے ہوگئے۔‘‘ علم و علم اور عزم و استقلال کے اس پیکر پر جسے حسرت کہا جاتا ہے یہ بڑی معنٰی خیز تنقید ہے۔”

"اردوئے معلّٰی کے ادبی کارناموں کا تو اعتراف بھی کیا گیا مگر اس نے سیاست کے میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان کی ابھی تک کماحقہ قدر نہیں ہوئی۔ حسرت ایک پکے قوم پرور تھے۔ وہ کالج کی تعلیم کے دوران ہی میں سیاسی مباحث میں شریک ہوتے تھے اور کانگریس کے گرم دل کے دل و جان سے فدائی تھی۔ انھوں نے 1904ء کے بمبئی کے اجلاس کانگریس میں شرکت کے بعد اس کی مفصل روداد اپنے رسالے میں چھاپی اور مسلمانوں کی کانگریس میں شرکت پر زور دیا۔”