غار افسانہ بھی ہیں اور تاریخ بھی۔

وہم کی آنکھوں سے دیکھو تو ان غاروں میں ہر سمت موت کے مہیب سائے ناچتے نظر آئیں گے۔ آدم خور دیوؤں کی چنگھاڑیں، بیتالوں اور بھوتوں کے خوف ناک قہقہے، چمگادڑوں کے روپ میں ادھر ادھر اڑتی ہوئی بدروحیں اور پچھل پائیاں۔منھ سے آگ اگلنے والے اژدہے اور انہیں کے آس پاس بھٹوں میں چھپے ہوئے شیر، بھالو، بھیڑیے، ڈاکو اور راہ زن۔ غرض روایت نے غاروں کے ان دہشت ناک باشندوں کے تذکرے جا بجا ملتے ہیں۔

1940ء: جب چار لڑکوں نے زمین پر ایک حیرت انگیز مقام دریافت کیا

وہ غار ہی تھا جس میں کانے دیو نے ہومر کے ہیرو اوڈیسیس کو ساتھیوں سمیت قید کیا تھا اور چالاک اوڈیسیس نے دیو کو نشہ پلایا تھا اور جب دیو مدہوش ہوگیا تھا تو اس کی آنکھ میں لوہے کی گرم سلائی پھیر دی تھی اور بھیڑ کے پیٹ سے لپٹ کر غار سے فرار ہوا تھا اور وہ بھی غار تھا جس میں علی بابا کے بھائی کو دولت کی ہوس لے گئی تھی مگر وہ ’’کھل جا سم سم‘‘ کا طلسمی کلمہ بھول گیا تھا اور ڈاکوؤں نے اسے قتل کرنے کے لاش درخت سے لٹکا دی تھی۔

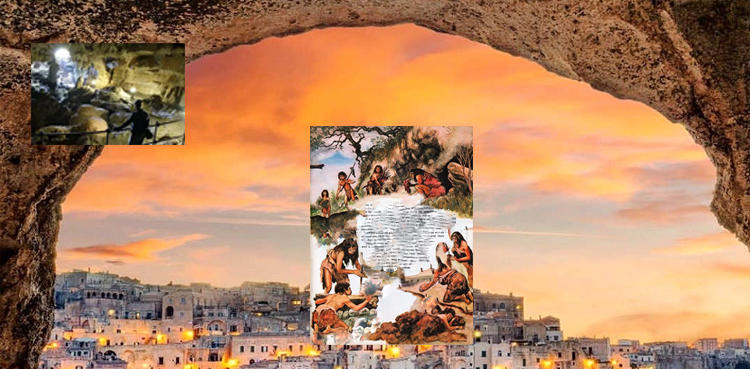

مگر تاریخ کی آنکھ سے دیکھو تو یہی غار انسان کی قدیم ترین پناہ گاہ نظر آئیں گے جہاں اس نے اپنی 25، 30 لاکھ سالہ زندگی کی بیش تر مدت بسر کی ہے۔ وہیں اس نے افزائشِ نسل کے راز سیکھے، موسم کی سخت گیریوں سے بچنے کے طریقے وضع کیے، آگ جلانے کے تجربے کیے، اور اس طرح تسخیر قدرت اور کیمیاوی عمل کے ایک ایسے انقلابی راز سے آگاہ ہوا جس نے آگے چل کر اسے اقلیمِ ارض کی فرماں روائی عطا کی۔

یہ غار اس کے اوّلین مولد و مسکن بھی تھے اور معبد و مقابر بھی۔ یہاں پہنچ کر وہ تمام ارضی و سماوی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ غار رحمِ مادر سے بھی کسی قدر مشابہ تھے۔ اپنی ظاہری شکل میں بھی اور باطنی کیفیت میں بھی۔ وہی پُراسرار تاریکی، وہی پیچ وخم اور امن وعافیت کا وہی احساس۔

مگر انسان کی فراموش طبعی دیکھو کہ لاکھوں سال ان غاروں میں رہنے کے بعد جب اس نے یہ مسکن ترک کیے اور جھونپڑے، گاؤں اور شہر بسائے تو پھر ان غاروں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ انہیں ایسا بھولا گویا ان سے کبھی وابستہ ہی نہ تھا۔ غاروں کے دہانے، چٹانوں، مٹی کے ملبوں اور جنگلی جھاڑیوں سے پٹ گئے۔ ان کی تلخ اور شیریں یادیں ذہنوں سے محو ہو گئیں اور آنے والی نسلیں اس حقیقت سے بھی واقف نہ رہیں کہ ان کے آباء و اجداد کبھی غاروں میں رہتے تھے۔

وقت گزرتا رہا۔ سندھ، دجلہ اور نیل کی وادیوں میں تہذیبیں ابھرتی اور مٹتی رہیں۔ ایران، چین اور یونان میں علم و دانش کے چراغ جلتے اور بجھتے رہے۔ رومۃ الکبریٰ کا غلغلہ بلند ہوا اور فضا میں گم ہو گیا۔ عباسیوں اور مغلوں کے پرچم بڑے جاہ و جلال سے لہرائے اور سرنگوں ہوگئے۔ مغربی علوم کی روشنی دور دور تک پھیلی مگر انسانی تہذیب کے اوّلین گہواروں میں اندھیرا ہی رہا۔

پھر یوں ہوا کہ انیسویں صدی کی ایک روشن سہ پہر میں اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کتّا ایک لومڑی کا پیچھا کرتے کرتے ایک بھٹ میں گھس گیا۔ کتے کا مالک مارسیلوو اساؤ تولا کتّے کو نکالنے کی غرض سے بھٹ میں اترا تو پتہ چلا کہ اندر اچھا بڑا غار ہے۔ مار سیلوو اساؤ تولا کو آثارِ قدیمہ کا شوق تھا۔ اس نے غار کو کھودنا شروع کیا کہ شاید اس کے اندر پرانے زمانے کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ ایک دن وہ غار میں اترا تو اس کی کمسن بچّی ماریا بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ساؤتولا غار کھودنے میں مصروف ہوگیا اور ماریا پتھر کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگی۔ دفعتاً ساؤتولا نے ماریا کی چیخ سنی۔ ’’تورو، تورو (بیل بیل) ساؤ تولا بچی کی طرف لپکا مگر وہ حیران تھا کہ اس تنگ غار میں بیل کہاں سے آئے۔ وہ ماریا کے پاس پہنچا تو ماریا غار کی چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ساؤتولا کو جب بیل کہیں نظر نہ آئے تواس نے بچّی سے پوچھا اور تب بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں نے وہ نظارہ دیکھا جسے بیس ہزار سال سے کسی انسان نے نہ دیکھا تھا۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے بیلوں کی ایک لمبی قطار تھی جو چھت پرایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ التمیرا کا غار تھا جس میں قدیم حجری انسان نے اپنی فن کاری کا مظاہرہ کیا تھا اور جس کو ساؤتولا نے 1879ء میں اتفاقاً دیکھ لیا۔

ساؤتولا نے غار کی دیواروں کو غور سے دیکھا تو کہیں رنگین بھنسیے اور بیل بنے ہوئے، کہیں جنگلی سور، کہیں ہرن اور چیتل، کہیں ہاتھ کے چھاپے۔ شمار کیا تو اس نگار خانے میں جانوروں کی 170 تصویریں تھیں۔ ان کے رنگ اس قدر شوق اور روشن تھے گویا یہ تصویریں ابھی کل بنی ہوں۔ ساؤتولا نے اپنے اس حیرت انگیز انکشاف کا اعلان اخباروں میں کیا اور آثارِ قدیمہ کے ماہروں سے درخواست کی کہ وہ آکر غار کا مطالعہ کریں لیکن دانایانِ مغرب نے ساؤتولا کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا یہ اسکول کے لڑکوں کا کھلواڑ ہے۔ کسی نے کہا مقامی چرواہوں نے اپنی اکتاہٹ دور کرنے کی خاطر مویشیوں کی تصویریں بنائی ہوں گی۔ بعضوں نے کہا کہ غریب ساؤتولا نے میڈرڈ کے کسی مصوّر سے ساز باز کیا ہوگا۔ تجارت اور شہرت کی خاطر۔ غرض کہ نہ حکومت نے ان دیواری تصویروں کی طرف توجہ کی اور نہ ماہرینِ فن نے اس غار کو درخورِ اعتنا سمجھا۔ بے چارہ ساؤتولا خاموش ہو رہا ہو۔

یہ درست ہے کہ التمیرا کی دریافت سے بہت پہلے آثار قدیمہ کے ماہروں کو عہد قدیم کے پتھر کے اوزار، ہاتھی دانت کے ٹکڑوں پر کھدے ہوئے نقوش اور سیپ اور ہڈی کے زیورات دست یاب ہو چکے تھے۔ مثلاً بروئیلے (Brouillet) نامی ایک فرانسیسی ماہر کو سوینی (ِِSavigny) کے مقام پر ہڈی کا ایک ٹکڑا انیسویں صدی کی ابتدا میں ملا تھا۔ اس ٹکڑے پر دو ہرن کندہ تھے۔ کلونی کے عجائب گھر نے 1851ء میں ہڈی کے اس منقوش ٹکڑے کو حاصل کر لیا تھا مگر کسی کو اس کی قدامت پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔

اسی طرح 1833ء میں میئر Mayor نامی ایک انگریز محقق کو ہڈی کی ایک چھڑی ملی تھی جس کے ایک رخ پر ایک گھوڑا کندہ تھا اور دوسری طرف ایک پودا بنا تھا۔ 1852ء میں آری ناک (فرانس) کے مقام پر ہڈیوں کا ایک ہار اور ہیڈ اور ہاتھی دانت کے چند زیورات بھی دریافت ہوئے تھے۔ ایڈوارڈ لارتیت کو مسات Massat کے مقام پر بارہ سنگھے کی ہڈی پر ریچھ کا سر کھدا ہوا ملا تھا اور 1863ء میں اسے وزیر ندی کی وادی میں جو پیرس سے ڈھائی سو میل جنوب مغرب میں واقع ہے متعدد چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آلات و اوزار دستیاب ہوئے تھے۔ چنانچہ 1864ء میں اس نے ان دریافتوں پر ایک مختصر سا رسالہ فرانسیسی زبان میں شائع بھی کیا تھا۔ اسی سال اس کو مارلین (فرانس) کے مقام پر میمتھ کا ایک دانت ملا تھا جس پر نہایت باریک خطوں میں اس ناپید جانور کی شکل کندہ تھی۔

یہ تو خیر چھوٹی چھوٹی منقولہ اشیا تھیں جن سے قدیم انسان کی فن کاری کا کوئی واضح تصور قائم کرنا قدرے دشوار تھا، مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ التمیرا سے پیش تر دنیا کے مختلف گوشوں میں چٹانوں پر اور غاروں میں جو تصویریں اور نقوش ملے، ان کی تاریخی اہمیت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ مثلاً 1837ء میں سر جارج گرے نے آسٹریلیا کی سیاحت کے دوران اقلیدسی انداز کی بڑی پراسرار رنگین تصویریں کمبرلے کی کوہستانی پناہ گاہوں میں دریافت کی تھیں۔ 1848ء میں جھیل اورنیگا (روس) کے مشرقی ساحل پر غاروں میں متعدد نقوش دیواروں پر کھدے ہوئے ملے تھے۔ یہ وہیل مچھلی، بارہ سنگھے اور ایلک کے نقوش تھے۔ انہی دنوں سٹو (Stowr) کو جنوبی افریقہ کی چٹانوں پر اقلیدسی انداز کی مصوّری کے چند نادر نمونے نظر آئے تھے اور اس نے ان کو بڑی محنت سے نقل کر لیا تھا مگر یہ نقش و نگار تہذیب کے اصل مرکز یعنی یورپ سے بہت دور پسماندہ علاقوں میں پائے گئے تھے۔ ان کو نہ تو ایک رشتے میں جوڑا جا سکتا تھا اور نہ تہذیبِ انسانی کی ارتقائی تاریخ مرتب کرنے میں ان سے مدد مل سکتی تھی۔ کم سے کم اس دور کے دانشوروں کا یہی خیال تھا۔

ساؤتولا کے دس سال بعد موسیو شیرون (cheron) نے شیوت (Chabot) (فرانس) کے غار کی تفصیلات شائع کیں، اس غار کا سراغ انہوں نے کئی سال پیشتر لگایا تھا، لیکن ان کا حشر بھی وہی ہوا جو ساؤتولا کا ہو چکا تھا۔

انیسویں صدی کے اختتام کو ابھی پانچ سال باقی تھے کہ ایک اور مصوّر غار لاموتھ (فرانس) کے مقام پر دریافت ہوا، وہ بھی اتفاقاً۔ ایک کاشت کار اپنے مویشیوں کے لیے ایک پہاڑی پناہ گاہ صاف کررہا تھا کہ اچانک غار کا دہانہ کھل گیا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو چند نڈر لڑکوں نے غار میں اترنے کی ٹھانی۔ انہوں نے موم بتیاں لیں اور غار میں گھس گئے۔ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ غار کی دیواروں پر جا بجا گھوڑے، بیل، بارہ سنگھے، گینڈے، بیسن اور بیسن سے بھی بڑے بڑے جانوروں کی تصویریں بنی ہیں۔

چند سال بعد اسی غار کے نواح میں ایک پورا نگار خانہ ملا جس میں دو سو دیواری تصویریں موجود تھیں۔ یہ فونت دے گام کا مشہور غار تھا جو ستمبر 1901ء میں دریافت ہوا۔ اسی دوران میں مشرقی اسپین کی کھلی چٹانوں پر رنگین تصویروں کے آثار دیکھے گئے۔ ان تصویروں میں غلبہ جانوروں کا تھا، مگر ہیئت میں یہ تصویریں التمیرا اور فونت دے گام سے مختلف تھیں لیکن کتابی علم کا غرور اور پندار کی بےاعتنائی کہیے کہ دانشور ان روشن نشانیوں کو بھی جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ فرانس میں آثارِ قدیمہ کے ماہرین کی جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی اس میں ان جدید دریافتوں پر بحث کرنے کی بھی اجازت نہ ملی۔

مگر حقیقت سے بہت دن تک چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اسے دیر سویر ماننا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ یکم اکتوبر 1902ء کو ماہروں کا ایک گروہ ایبے بروئیل کے اصرار پر پہلی بار التمیرا کے غار میں داخل ہوا۔ اس مہم کا ذکر کرتے ہوئے ایبے بروئیل لکھتا ہے کہ روشنی کے لئے ہمارے پاس فقط موم بتیاں تھیں مگر اس نیم تاریک ماحول میں بھی ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ غار میں نمی تھی اس لیے سقفی تصویروں کا چربہ نہیں لیا جاسکا تھا کیوں کہ رنگ گیلا تھا اور کاغذ پر چپک جاتا تھا۔ چربہ لینے کے معنی ان تصویروں کو ضائع کرنے کے ہوتے لہٰذا ایبے بروئیل نے ان کو ہو بہو نقل کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ ’’میں روزانہ آٹھ گھنٹے زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ کر ان تصویروں کو نقل کرتا جو چھت پر بنی ہوئی تھیں۔‘‘ ایبے بروئیل نے یہ کام تین ہفتے میں مکمل کر لیا مگر کوئی پبلشر التمیرا کے اس رنگین مرقعے کو چھاپنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بالآخر ایبے بروئیل نے پرائیویٹ امداد سے التمیرا پر ایک مصور کتاب 1908ء میں شائع کی۔

ان حجری فن پاروں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ایبے بروئیل جیسا دھن کا پکا اور لگن کا سچا فن کار مل گیا۔ ایبے بروئیل نے اپنی زندگی حجری فن پاروں کی نقل اور تفتیش و تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ آج ایبے بروئیل کی نقل کی ہوئی تصویروں کا اتنا بڑا ذخیرہ فرانس میں موجود ہے کہ اس سے کئی دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔

اب چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ غاروں کی دریافت نے ایک مہم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ ہر سال ایک نہ ایک مصوّر غار کا سراغ ملتا۔ کبھی اسپین اور فرانس میں، کبھی جرمنی اور اٹلی میں، کبھی روس اور چیکو سلواکیہ میں، کبھی سویڈن اور ناروے میں۔ آخری غار وہ ہے جو Baumed Dullins کے مقام پر مارچ 1951ء میں دریافت ہوا۔ اس سے پیشتر ایک نہایت اہم غار لاسکا میں ستمبر 1940ء میں دو لڑکوں نے دریافت کیا تھا۔

(اقتباس: زندگی کی نقش گری از سید سبط حسن)