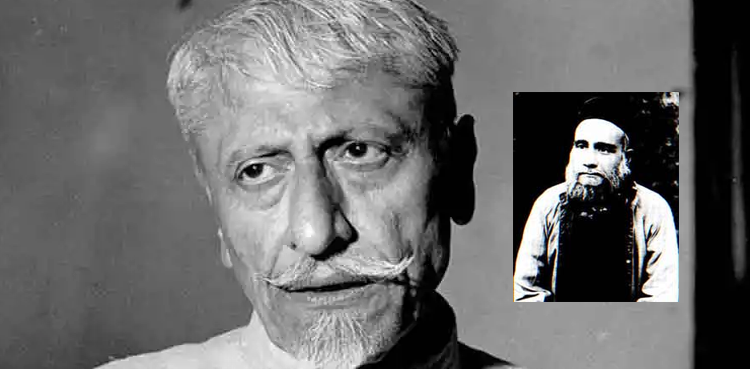

آزاد کو برصغیر میں سیاست، سماج اور ادب کی دنیا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان میں انھیں امامُ الہند بھی کہا جاتا ہے۔

یہاں ہم آغا شورش کاشمیری کے مضمون سے چند پارے نقل کررہے ہیں جو انھوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کے بعد رقم کیا تھا۔ آج ابوالکلام آزاد کی برسی ہے۔ 22 فروری 1958ء کو انھوں نے دہلی میں دارِ فانی کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہا تھا۔ آغا صاحب لکھتے ہیں:

مولانا آزاد محض سیاست داں ہوتے تو ممکن تھا حالات سے سمجھوتہ کر لیتے، لیکن شدید احساسات کے انسان تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے ادیب، ایک عصری خطیب، ایک عظیم مفکر اور عالم متبحر۔ ان لوگوں میں سے نہیں تھے، جو اپنے لیے سوچتے ہیں، وہ انسان کے مستقبل پر سوچتے تھے۔

کاشمیری صاحب مزید لکھتے ہیں، انہیں غلام ہندوستان نے پیدا کیا اور آزاد ہندوستان کے لیے جی رہے تھے۔ ایک عمر آزادی کی جدوجہد میں بسر کی اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کا نقشہ ان کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے خون کا ایک سمندر ہے، اور وہ اس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ ان کا دل بیگانوں سے زیادہ یگانوں کے چرکوں سے مجروح تھا، انہیں مسلمانوں نے سالہا سال اپنی زبان درازیوں سے زخم لگائے اور ان تمام حادثوں کو اپنے دل پر گزارتے رہے۔

آزادی کے بعد یہی سانچے دس سال کی مسافت میں ان کے لیے جان لیوا ہو گئے۔ 12 فروری 1958ء کو آل انڈیا ریڈیو نے خبر دی کہ مولانا آزاد علیل ہو گئے ہیں۔ اس رات کابینہ سے فارغ ہو کر غسل خانے میں گئے، یکایک فالج نے حملہ کیا اور اس کا شکار ہو گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور رادھا کرشنن فوراً پہنچے ڈاکٹروں کی ڈار لگ گئی۔ مولانا بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ رائے دے سکیں گے کہ مولانا خطرے سے باہر ہیں یا خطرے میں ہیں۔

ادھر آل انڈیا ریڈیو نے براعظم میں تشویش پیدا کر دی اور یہ تأثر عام ہو گیا کہ مولانا کی حالت خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر کوئی ریڈیو پر کان لگائے بیٹھا اور مضطرب تھا، مولانا کے بنگلہ میں ڈاکٹر راجندر پرساد (صدر جمہوریہ ہند)، پنڈت جواہرلال نہرو وزیراعظم، مرکزی کابینہ کے ارکان، بعض صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اکابر علماء کے علاوہ ہزار ہا انسان جمع ہو گئے۔

جب شام ہوئی ہر امید ٹوٹ گئی۔ عشاء کے وقت سے قرآن خوانی شروع ہو گئی، مولانا حفیظ الرحمٰن سیوہاروی، مولانا محمد میاں، مفتی عتیق الرحمٰن، سید صبیح الحسن، مولانا شاہد فاخری اور بیسیوں علماء و حفاظ تلاوتِ کلام الہیٰ میں مشغول تھے۔ آخر ایک بجے شب سورہ یٰسین کی تلاوت شروع ہو گئی اور 22 فروری کو 2:15 بجے شب مولانا کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت بھی سیکڑوں لوگ اضطراب میں کھڑے تھے۔ جوں ہی رحلت کا اعلان ہوا تمام سناٹا چیخ و پکار سے تھرا گیا۔

دن چڑھے تقریباً 2 لاکھ انسان کوٹھی کے باہر جمع ہو گئے۔ تمام ہندوستان میں سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں کے پرچم سرنگوں کر دیے گئے۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لمبی ہڑتال ہو گئی، دہلی میں ہُو کا عالم تھا حتّٰی کہ بینکوں نے بھی چھٹی کر دی، ایک ہی شخص تھا جس کے لیے ہر مذہب کی آنکھ میں آنسو تھے، باالفاظِ دیگر مولانا تاریخِ انسانی کے تنہا مسلمان تھے، جن کے ماتم میں کعبہ و بت خانہ ایک ساتھ سینہ کوب تھے، پنڈت جواہر لال نہرو موت کی خبر سنتے ہی دس منٹ میں پہنچ گئے اور بچّوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے انہیں یاد آ گیا کہ مولانا نے آج ہی صبح انہیں "اچھا بھائی خدا حافظ "کہا تھا۔

ڈاکٹروں نے 21 کی صبح کو ان کے جسم کی موت کا اعلان کر دیا اور حیران تھے کہ جسم کی موت کے بعد ان کا دماغ کیونکر 24 گھنٹے زندہ رہا۔

ڈاکٹر بدھان چندر رائے (وزیراعلیٰ بنگال) نے انجکشن دینا چاہا تو مولانا نے آخری سہارا لے کر آنکھیں کھولیں اور فرمایا "ڈاکٹر صاحب اللہ پر چھوڑیے۔”اس سے پہلے معالجین کے آکسیجن گیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "مجھے اس پنجرہ میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔”

میجر جنرل شاہ نواز راوی تھے کہ تینوں دن بے ہوش رہے۔ ایک آدھ منٹ کے لیے ہوش میں آئے۔ کبھی کبھار ہونٹ جنبش کرتے تو ہم کان لگاتے کہ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنی کا ورد کر رہے ہیں، پنڈت نہرو کے دو منٹ بعد ڈاکٹر راجندر پرساد آ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ آنِ واحد میں ہندوستانی کابینہ کے شہ دماغ پہنچ گئے، ہر ایک کا چہرہ آنسوؤں کے پھوار سے تر تھا اور ادھر ادھر ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔

پنڈت نہرو کا خیال تھا کہ مولانا تمام عمر عوام سے کھنچے رہے، ان کے جنازہ میں عوام کے بجائے خواص کی بھیڑ ہو گی۔ لیکن جنازہ اٹھا تو کنگ ایڈورڈ روڈ کے بنگلہ نمبر 4 کے باہر 2 لاکھ سے زائد عوام کھڑے تھے اور جب جنازہ انڈیا گیٹ اور ہارڈنگ برج سے ہوتا ہوا دریا گنج کے علاقہ میں پہنچا تو 5 لاکھ افراد ہو چکے تھے۔

مختصر … یہ کہ جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان میں دفن کیے گئے، مزار کھلا ہے، اس کے اوپر سنگی گنبد کا طرّہ ہے اور چاروں طرف پانی کی جدولیں اور سبزے کی روشیں ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات اور ان کے سفرِ آخرت پر شورش کی اس تحریر کے بعد اب مرحوم کے حالاتِ زیست، ان کی سیاسی اور ادبی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 میں عرب کے شہر مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ابوالکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آزاد کے نانا مدینہ کے ایک مستند عالم تھے جن کا شہرہ دور دور تک تھا۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد نے مصر کی مشہور درس گاہ جامعہ ازہر سے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔

عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آنے والے آزاد نے یہاں کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے ان کی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ کلکتہ سے 1912 میں انھوں نے ’الہلال‘ کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا جو پہلا با تصویر سیاسی اخبار تھا۔ اس کی اشاعت میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے جس پر 1914 میں اخبار پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد مولانا نے ’البلاغ‘ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا اور یہ بھی انگریز مخالف پالیسی کے مطابق چلایا جاتا رہا۔

مولانا آزاد اوران کے ہم خیال جہاں انگریزوں کے مخالف تھے، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ اس اخبار کے ذریعے آزاد نے قومی جذبات اور ملّی وحدت کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں مختلف اخبارات سے بھی آزاد کی وابستگی رہی جن میں ’وکیل‘ اور ’امرتسر‘ قابلِ ذکر ہیں۔

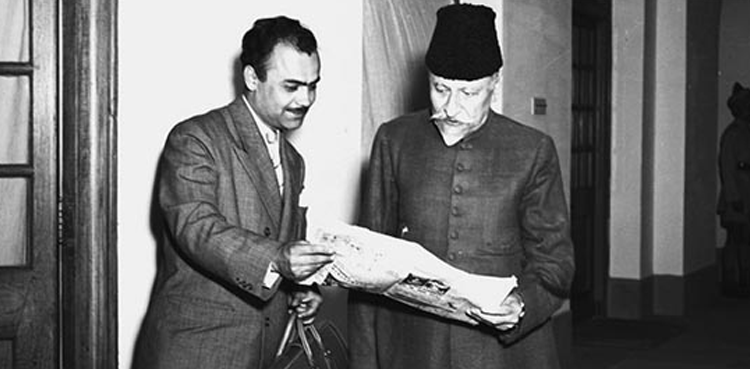

مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی سرگرمیوں میں ان کا ’تحریک عدم تعاون‘ ’ہندوستان چھوڑو‘ اور ’خلافت تحریک‘ میں حصّہ لینا اور اپنے وقت کے نام ور اور نہایت بلند پایہ سیاست دانوں اور انگریز مخالف راہ نماؤں کے ساتھ کام کرنا شامل ہے، ان شخصیات میں گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خاں اور علی برادران سے ان کے بہت اچھے اور گہرے مراسم رہے۔ وہ گاندھی جی کے فلسفۂ عدم تشدد سے بہت متاثر تھے اور ان کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے۔

مولانا آزاد اپنے زمانے میں ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے اور ان کی گاندھی اور کانگریس پارٹی کے حق میں سرگرمیوں نے انھیں جیل کا منہ بھی دکھایا۔ وہ پارٹی کے صدر بھی رہے اور تحریک آزادی کے دوران جیل کی صعوبتیں اٹھائیں۔

تقسیم ہند کے بعد بھارت میں مولانا آزاد کو وزیرِ تعلیم بنایا گیا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا قیام اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی اداروں کی بنیاد رکھنا انہی کا کارنامہ ہے۔

مولانا آزاد ہمہ اوصاف اور ایک ایسی شخصیت تھے جو بیک وقت سیاست اور ادب کے محاذ پر اپنے افکار اور قلم کے زور پر آگے رہے۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب، شاعر، جیّد صحافی اور مفسر بھی تھے۔ ان کا اسلوب نہایت شان دار اور قابلِ تقلید تھا۔ ان کے انشائیے اور فلسفہ و سائنسی موضوعات پر مضامین کے علاوہ علمی و تحقیقی مقالات اور قرآن کی تفسیر بہت مشہور ہے۔

آزاد کی کتاب غبارِ خاطر کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ بہت کم اہلِ قلم کے حصّے میں آئی ہے۔ یہ ان کے خطوط پر مشتمل کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران انھوں نے تحریر کیے تھے۔