نامہ بر کبوتروں کا وجود عہد قدیم کی ایک نہایت مشہور اور بڑی ہی دل چسپ کہانی ہے۔

اس کا سلسلہ نصف صدی پیشتر تک بڑی بڑی آبادیوں میں جاری تھا۔ اب بھی دنیا سے بالکل مفقود نہیں ہوا ہے۔ بڑی بڑی لڑائیوں اور جنگی حصاروں کے زمانے میں ان سے کام لینا پڑتا ہے، جب نئی دنیا کی بڑی بڑی قیمتی اور مغرورانہ ایجادیں کام دینے سے بالکل عاجز ہو جاتی ہیں۔ حکومتِ فرانس نے تو اب تک ان کے باقاعدہ اہتمام اور پرورش کے کام کو باقی و جاری رکھا ہے۔ ان امانت دار پیامبروں نے دنیا میں خبر رسانی کی عجیب عجیب خدمتیں انجام دی ہیں اور احسان فراموش انسان کو بڑی بڑی ہلاکتوں سے بچایا ہے۔ جہاں انسان کی قوتیں کام نہ دے سکیں، وہاں ان کی حقیر ہستی کام آ گئی۔

ہمارے عالم حسن و عشق کے راز دارانہ پیغاموں کے لیے اکثر انہیں سفیروں سے کام لیا گیا ہے۔ عشاق بے صبر کو ان کا انتظار قاصد بے مہر کے انتظار سے کچھ کم شاق نہیں ہوتا۔ شعراء کی کائناتِ خیال میں بھی خبر رسانی و پیامبری صرف انہی کے سپرد کر دی گئی ہے اور فارسی شاعری میں تو ’’عظیم الشان‘‘ بلبل کے بعد اگر کسی دوسرے وجود کو جگہ ملی ہے تو وہ یہی مسکین کبوتر ہے۔

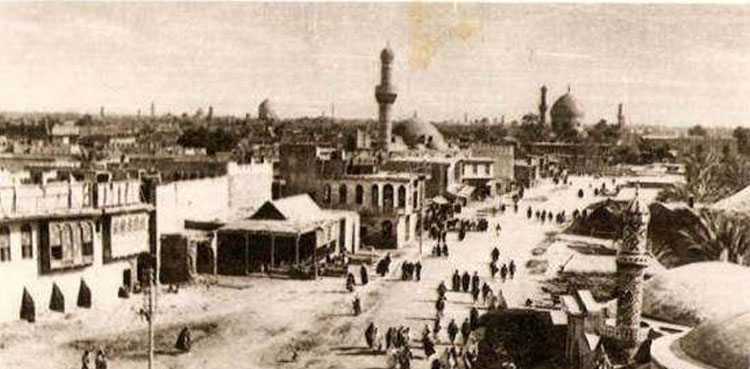

مسلمانوں نے بھی اپنے عہدِ تمدن میں ان پیامبروں سے بڑے بڑے کام لیے تھے۔ حتیٰ کہ نامہ بر کبوتروں کے اقسام و تربیت کا کام ایک مستقل فن بن گیا تھا جس میں متعدد کتابیں بھی تصنیف کی گئیں۔ ان کا ذکر تاریخوں میں موجود ہے۔

حال میں رسالہ ’’سائنٹفک امریکن‘‘ کے ایک مضمون نگار نے نامہ بر کبوتروں کے متعلق ایک نہایت دل چسپ مضمون لکھا ہے اور بہت سی تصویریں بھی دی ہیں۔ اسے دیکھ کر مسلمانوں کے عہدِ گزشتہ کی وہ ترقیات یاد آگئیں جن کا تفصیلی تذکرہ سیرطی اور مقریزی وغیرہ نے مصر کی تاریخوں میں کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس مضمون کا ترجمہ ہدیۂ قارئین کرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں مسلمانوں کے عہد کی ترقیات تفصیلی طور پر درج کریں گے، اور ان واقعات کا بھی حال لکھیں گے جن میں مسلمانوں نے نامہ بر کبوتروں سے بڑے بڑے کام لیے تھے اور ان کی پرورش و تربیت کو ایک قاعدہ فن بنا دیا تھا۔

فرانس میں نامہ بر کبوتروں کی درس گاہ

سائنٹفک امریکن کا مقالہ نگار لکھتا ہے، ’’یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ عہد علمی میں جب کہ تار برقی اور ہوائی طیارات کی ایجادات نے دنیا کے تمام گوشوں کو ایک کر دیا ہے، ان تیز رو اور وفادار پیغامبروں کی کچھ ضرورت نہ رہی، جنہوں نے جنگِ جرمنی و فرانس میں بڑی بڑی گراں قدر خدمات انجام دی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی ایجادات نے حالت بدل دی ہے اور اب نامہ بر کبوتر صرف چند بوڑھے شکاریوں ہی کے کام کے رہ گئے ہیں۔ مگر ایسا خیال کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جو توجہ کہ اس وقت یورپ کی حکومتیں خصوصاً حکومتِ فرانس ان پرندوں پر کر رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ خدمت فراموش نہیں ہوئی ہے جو ان مسکین پرندوں نے حملۂ جرمنی کے زمانے میں محصورینِ پیرس کی انجام دی تھی۔ اس وقت فرانس کے یہاں ۸۲ فوجی کبوتر خانے ہیں جو اس کے تمام قلعوں میں علی الخصوص ان قلعوں میں جو مشرقی سرحد میں واقع ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کبوتر خانے جو انجینئرنگ کور کے زیرِ انتظام ہیں، افزائشِ نسل اور تربیت کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں۔

مجھے ان فوجی کبوتر خانوں میں جانے کے لیے اور خاص اجازت حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی جو پیرس کے قلعوں کے قریب مقام Vagirard میں واقع ہیں۔ یہاں کے حکمراں افسرنے مجھے اس عجیب جانورکی افزائش اور تربیت کا نظام سمجھا دیا۔ قارئین کرام کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ان پرندوں پر اس قدر روپیہ صرف کیا جا رہا ہے۔ سپاہی ان ننھے ننھے جانوروں کو بہت چاہتے ہیں اور ان کی تعلیمی ترقی کو سرگرم دلچسپی کے ساتھ دیکھتے رہتے رہیں۔

مقام ویجیر رڈ اور اسی طرح دوسرے مقامات میں کبوتروں کی ڈھابلیاں مکان کی چھت پر ہوتی ہیں۔ ہر یک ڈھابلی ایک روش کے ذریعہ دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے۔ فرش پر پلاسٹر اور اس پر خشک اور متوسط درجہ کی خوشنما چٹائیوں کی ایک تہہ ہوتی ہے تاکہ ان کے پنجے نجاست میں آلودہ نہ ہوں۔ پانی کے برتن چھوٹے بنائے گئے ہیں تاکہ کبوتر نہانے میں زیادہ پانی نہ پھینک سکیں۔ لیکن جب کبھی ان ڈھابلیوں کی چھت پر بہتے ہوئے پانی کا سامان ہو جاتا ہے تو بڑے برتن رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں آزادی سے نہا دھوسکیں اور اس طرح مہلک جراثیم سے محفوظ ہو جائیں۔

ہر خانے میں ہوا کی آمد و رفت کا عمدہ انتظام کیا گیا ہے۔ ہر کبوتر کے جوان جوڑے کو ۳۵ فٹ مکعب اور ہر بچہ کو ۹ فٹ مکعب جگہ دی گئی ہے۔ اس خیال سے کہ ہوا کی گردش میں سہولت ہو، پہاڑی یا سرد ملکوں کے علاوہ اور کہیں ڈھابلیوں کی چھتوں پر استر کاری نہیں کی جاتی۔

ان ڈھابلیوں کا مشرق رو ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ تقریباً تمام فرانسیسی ڈھابلیوں کا رخ شمال اور شمال و مشرق نیز طوفان آب کے تمام رخوں کے بالکل مخالف ہوتا۔ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ ڈھابلیاں ٹیلی گراف یا ٹیلی فون کے دفتر کے پاس نہ بنائی جائیں جن کے تار اڑنے میں ٹکرا کے انہیں زخمی کر سکتے ہیں۔

بڑے بڑے درخت اور اونچی اونچی عمارتیں بھی قابل اعتراض سمجھی جاتی ہیں۔ کیوں کہ ان کی وجہ سے ان کبوتروں کو بآسانی بیٹھنے کے مواقع مل جاتے ہیں اور اڑنے سے جی چرانے لگتے ہیں۔ کترنے والے جانوروں مثلاً Ordents کی روک کے لیے شیشہ دار پنجرے چوکھٹوں میں رکھے جاتے ہیں۔ پاس کی چمنی پر لوہے کا جال تنا رہتا ہے تاکہ چمنی میں بچے نہ گر سکیں۔ تمام کبوتر خانوں اور انجینئرنگ کور کے دفتروں میں ٹلی فون لگا ہوا ہے۔

یہ قاعدہ ہے کہ ہر کبوترخانے میں ۱۰۰ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو فراہمی فوج میں شرکت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس مفید طاقت کے قائم رکھنے کے لیے دو کمرے ایک سو تیس جوان کبوتروں کے، ایک کمرہ دو سو بچوں کا جو اسی سال پیدا ہوئے ہوں، ایک جنوب رو شفاخانہ (infirmary) اور ایک دار التجربہ (Laboratory) درکار ہوتا ہے۔

ان خانوں میں رکھنے کے لیے کبوتر ان بچوں میں سے انتخاب کیے جاتے ہیں جن کی عمر ابھی ۴ ہفتہ ہی کی ہوتی ہے اور جو ابھی تک اپنے ان پیدائشی خانوں سے نہیں نکلے ہوتے جن میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔

صحت اور غذا کی نگرانی کے خیال سے پہلے ۴ یا ۵ دن تک ان کی دیکھ بھال رہتی ہے۔ اس کے بعد خانے سے نکلنے اور ادھر ادھر اڑتے پھرنے میں اس طرح حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ بغیر ڈرائے ہوئے (تاکہ وہ اپنے داخلے کا دروازہ پہچان سکیں) نکل بھاگنے کا انہیں موقع دیا جاتا ہے۔ یہ تربیت روز تین بجے دن کو کی جاتی ہے۔

جب اس نوآبادی میں جوان کبوتر ملا دیے جاتے ہیں تو یہ مشق بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ تازہ وارد کبوتر پہلے تو ایک معتدبہ زمانے تک علیحدہ بند رہتے ہیں۔ اس کے بعد پرانے رہنے والوں کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں۔ آخر میں ان کی اگلی پانچ پانچ یا چار چار کلیاں دو دو انچ کے قریب کتر دی جاتی ہیں تاکہ موسم بھر اڑ نہ سکیں۔ جب جھاڑنے کا زمانہ آتا ہے تو ان کتری ہوئی کلیوں کی جگہ پوری پوری نئی کلیاں نکل آتی ہیں۔

قابلِ خدمت ٹکڑیوں میں (ٹکڑیاں فوجی اصطلاح میں کور Corps کہلاتی ہیں) ماہ مئی کے قریب دو برس سے لے کر آٹھ برس تک کے ۱۰۰ کبوتر ہوتے ہیں۔ ان میں اکتوبر تک ۶ محفوظ کبوتر اور ۱۸ مہینے کے ایسے ۲۳ پٹھے نوجوان بڑھا دیے جاتے ہیں جو تعلیمی معرکوں میں حصہ لے چکے ہیں۔

کھانے کے لیے سیم، مٹر اور مسور کا اکرا دیا جاتا ہے جو برابر سال بھر تک جمع ہوتا رہتا ہے۔ اکرے کی مقدار فی کبوتر تقریباً ڈیڑھ اونس ہوتی ہے جو تین وقتوں میں یعنی صبح، دوپہر اور ۳ بجے دن کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی، چونا، دریا کی عمدہ بالو، انڈے کے چھلکے اور گھونگے بھی ہم وزن پسے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ مرکب جسے نمک آمیز زمین (Salted Earth) کہتے ہیں، ہمیشہ ان کے پنجروں میں پڑا رہتا ہے۔

بہار کے زمانے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دو ہلکے یا دو بہت ہلکے رنگ کے کبوتروں میں یا نہایت ہی قریبی رشتہ دار کبوتروں میں، یا ایک دوسرے سے بے حد ملتے ہوئے کبوتروں میں جوڑا نہ لگنے پائے۔ جوڑا صرف انہی کبوتروں میں قائم کرنا چاہیے جن کی آنکھوں اور پروں کے رنگ مختلف ہوں۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، باہم مانوس اور غیر مانوس کبوتروں میں اوٹ ضرور بنا دینی چاہیے۔

جب چند دنوں تک ایک ساتھ علیحدہ بند رہنے سے جوڑا لگ جائے تو پھر انہیں کمرہ میں آزادی سے پھرنے دینا چاہیے۔ جوڑا لگنے کے بعد سے۴۰ دن کے اندر مادہ انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد ۱۷ دن تک سیکتی ہے۔ جب بچے ۴ یا ۵ ہفتے کے ہو جاتے ہیں اور دانہ چگنے لگتے ہیں تو ماں باپ سے علیحدہ کر کے ایک ایسے جنوب رویہ کمرہ میں رکھ دیے جاتے ہیں جس میں زائد سے زائد دھوپ آتی ہو۔ کسی دوسری جھولی کے یا موسم خزاں کے انڈے نہیں رکھے جاتے۔ کیونکہ ان کے بچے موٹے ہوتے ہیں اور بے قاعدہ پر جھاڑنے لگتے ہیں۔

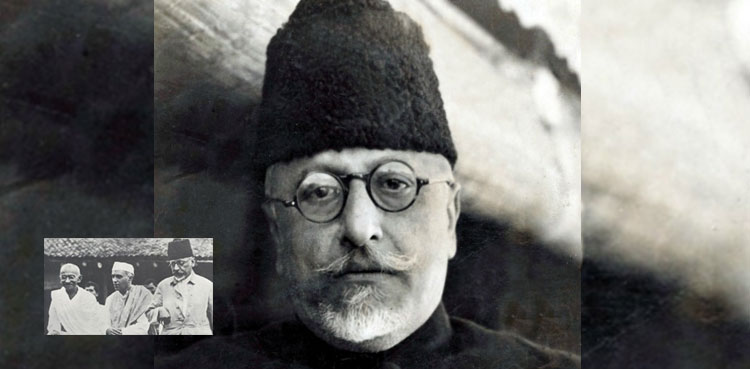

(انشاء پرداز اور صاحبِ طرز ادیب ابوالکلام آزاد کے ایک مضمون سے اقتباس، اندازہ ہے کہ یہ تحریر لگ بھگ سات، آٹھ دہائیاں پرانی ہے)