شہر لاہور کی خوبیوں اور خوب صورتی میں اردو کے دو بڑے ادیبوں کے دو ڈیرے بھی شامل رہے ہیں۔ ایک داستان سرائے ماڈل ٹاؤن میں جناب اشفاق احمد کا گھر اور دوسرا کلب روڈ پر مجلسِ ترقّیِ ادب میں جناب احمد ندیم قاسمی کا دفتر۔

اشفاق صاحب کے ہاں ان کی کتابوں، سوچ اور ذات سے محبت کرنے والوں کا اکٹھ ہوتا، ادبی، علمی اور روحانی مسائل پہ محفل جمتی اور آنے والے عقیدت اور محبّت کی سرشاری لے کر لوٹتے۔

اس عہد کے بڑے ادیب اور شاعر وہاں جمنے والی محفلوں، کھانوں، مکالموں میں موجود ہوتے۔ اکثر ان کو ان کی گفتگو کے ترازو میں تولتے، ان کا ادبی کام اور قد کاٹھ کہیں پیچھے ڈال دیتے، کئی تو موقع دیکھ کر ان کے بعض خیالات کی بے وجہ تردید کرنے لگتے۔

یہ ڈیرہ اردو سائنس بورڈ میں بھی برسوں رہا، جمعرات کا لنگر بھی اس کا حصہ ہوتا جو بانو آپا کی نگرانی میں تیار ہوتا۔ اس سوچ کے گھنے سایے میں جوان ہونے والے بہر حال اسے کسی ادارے کی شکل نہ دے سکے اور اشفاق احمد کی پہچان ادیب سے زیادہ زاویے والے بابا جی کی بن کے رہ گئی۔

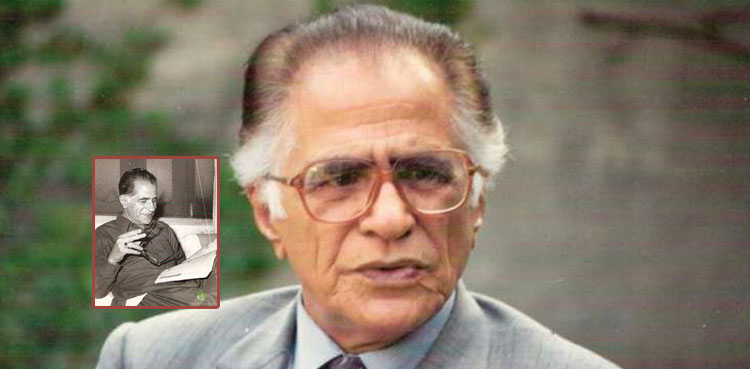

1974ء میں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر بننے کے بعد احمد ندیم قاسمی کا ڈیرہ یوں آباد ہوا کہ 2006ء تک جب 10 جولائی کو وہ رخصت ہوئے اس ڈیرے کی رونق کم نہیں ہوئی۔ فنون کی ادارت لکھنے والوں کی مسلسل تربیت کی صورت ایک تنظیم میں ڈھلتی گئی۔

آج 2013ء میں شاید کسی فرد کی شخصی محبت سے اوپر اٹھ کر جائزہ لینا اور انھیں یاد کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوگیا ہے کہ ادبی آسمان پر چھائی بدلیوں میں احمد ندیم قاسمی کا عکس ہے، یا ان کے نام پر برسنے والی بدلیاں بہت ہیں۔ یہ خوش نصیبی سب کے ہاتھ میں نہیں آتی۔

بچپن میں ہی والد کی وفات کے صدمے نے بقول ان کے ’’بوڑھا‘‘ کر دیا تھا۔ اس صدمے نے انھیں آنے والی زندگی میں پختگی اور ذمہ داری عطا کر دی۔ 70 سال کے طویل ادبی کیریئر میں کم سے کم تین نسلوں کے شعرا اور ادیبوں نے ان سے فیض پایا۔

یہ ان کی کمال خوبی تھی کہ نئے لکھنے والوں کو ظرف اور کمال شفقت سے اپنا لیتے، ان کو خط لکھتے، ملنے کے لیے آتے تو خوش دلی سے وقت دیتے، باتیں کرتے، لطیفے سناتے، اصلاح کرتے۔

وہ کبھی بھی مصلح نہیں تھے بلکہ ایک عمدہ شاعر اور افسانہ نگار کے طور پر ان کی پہچان مسلَّم ہے۔ اس سے پہلے ان کا تعارف ایک فکاہیہ کالم نگار کا تھا، ہم تک آتے آتے وہ شاعروں کے پیش امام اور بڑے افسانہ نگاروں کے سرخیل بن چکے تھے۔

البتہ کالم نگاری نے ان کا بہت قیمتی اور تخلیقی وقت لے لیا۔ میں نے دو ادیبوں کا قابلِ رشک بڑھاپا دیکھا۔ ’’اشفاق صاحب کا اور احمد ندیم قاسمی کا۔‘‘ قاسمی صاحب کی بیٹھی بیٹھی گھمبیر آواز کی مٹھاس آخر تک قائم رہی۔

پاکستان میں شاید ہی کسی بوڑھے آدمی کی اتنی محبت اور شان سے سالگرہ منائی جاتی رہی ہو، بے شک سالگرہ کی یہ سالانہ تقریب ایک طرح کی لاہور کی مستقل ادبی روایت کا روپ دھار گئی تھی۔

نوجوان، بزرگ، نئے، پرانے، کافی پرانے، ادبی، غیر ادبی ہر طرح اور ہر سطح کے لوگ ان سالگرہوں میں آتے اور قاسمی صاحب بار بار اپنی سیٹ سے اٹھ کر مہمانوں سے گلدستے اور خوبصورت تحفے وصول کرتے، میز پھولوں سے’’لبالب‘‘ بھر جاتے تو منصورہ احمد کچھ گلدستے پرے کر دیتیں۔

میں نے ان مواقع پر جناب اشفاق احمد، عطاءُ الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، اصغر ندیم سید، ڈاکٹر یونس جاوید سمیت آج کے ہر اہم اور مشہور شاعر اور ادیب کو وہاں شریک ہوتے اور اظہارِ خیال کرتے دیکھا۔

جناب اشفاق احمد اور عطاءُ الحق قاسمی کی بعض گفتگوئیں جنھوں نے سماں باندھا مجھے آج بھی یاد ہیں۔ دل میں ممکن ہے سب کے ہو کہ کبھی ان کی بھی اسی طرح دھوم دھام سے سالگرہ منائی جائے مگر ایسے کام خواہشوں سے نہیں ان لوگوں کی محبت سے ہوتے ہیں جنھوں نے آپ سے فیض پایا ہو۔ آپ سے جُڑے رہے ہوں۔

میرے ان سے تعارف اور تعلق میں کئی چھوٹی چھوٹی یادیں شامل ہیں۔ مارچ 1981ء ابوظہبی میں جشن قاسمی منایا گیا تو انہی دنوں بہاولپور میں صادق ایجرٹن کالج کے سو سال مکمل ہونے پر ہونے والے جشن کی کاغذی کارروائیاں زوروں پر تھیں۔

مہمانوں کے بڑے بڑے ناموں میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا نام بار بار آتا کہ وہ اس کالج کے گلِ سر سبد تھے۔ کالج کی اسٹوڈنٹس یونین میں ہونے کے باعث ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملتا تو ان کو دیکھنے اور ملنے کا اشتیاق اور بھی گہرا ہوا۔

اب اسے اتفاق ہی جانیے کہ لاہور آکر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران کوئی وقت ہی نہ بن پایا۔ فیروز سنز میں ایڈیٹر مطبوعات مقرر ہونے کے بعد لاہور اور بیرونِ لاہور ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ پھول کے علاوہ وہ تہذیبِ نسواں، ادبِ لطیف سویرا، امروز، نقوش اور فنون کے مدیر رہے۔

یہاں حسنِ اتفاق سے مجھے ان کے نقوشِ پا پہ چلتے ہوئے دورِ نو کے پھول کی ادارت کا 13 سال اعزاز ملا۔ اب کے ان تفصیلی انٹرویو کا موقع ملا جو پھول کی زینت بنا، کئی دفعہ وہ نہ ملتے تو ڈاکٹر یونس جاوید بہت عمدہ میزبانی کرتے۔

جناب انور سدید نے عربی کتاب ’’بہانے باز‘‘ کا دیباچہ لکھتے ہوئے جو جملے لکھے وہ جناب احمد ندیم قاسمی کے کام اور اس کی گہرائی کا بہت عمدہ اعتراف ہے، انھوں نے ’’لکھا جب جب اختر عباس کا ذکر آئے گا مجھے احمد ندیم قاسمی یاد آتے ہیں۔ قاسمی صاحب جب اختر عباس کی عمر کے تھے توہ وہ دارُالاشاعت لاہور سے مولوی ممتاز علی کی نگرانی میں رسالہ پھول نکالتے تھے جسے میری عمر کے بچّے اسکول کی لائبریری میں پڑھتے تھے۔

بعد میں قاسمی صاحب بڑے ہوگئے جیسے ہر بچّہ بڑا ہوجاتا ہے مگر جس طرح انھوں نے صحافت سے ابتدا کی اور صحافت کے ساتھ عمر بھر کا سنجوگ قائم رکھا اسی طرح اختر عباس نے بھی ادب کا آغاز صحافت سے کیا ہے اور آہستہ آہستہ اسی سنجوگ کو پختہ اور مائل بہ ارتقا کر رہے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ انھوں نے پاؤں اس ’کھڑاواں‘ میں ڈالے ہیں جو کبھی قاسمی صاحب نے پہنی تھی۔

پھر انھوں نے ایک دل چسپ اور انوکھی بات لکھی’’توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس سفر میں مختلف فلیگ اسٹاپ‘‘ عبور کر کے مرکزِ ادب ہی نہیں، مرکزِ نگاہ بھی بن جائیں گے۔ اس وقت زندہ رہا تو اختر عباس کا ایک طویل خاکہ لکھوں گا اور اگر عقبیٰ کو چلا گیا تو وہاں سے کسی فرشتے کے ہاتھ اختر عباس کے پرچے میں اشاعت کے لیے بھجواؤں گا۔ مجھے خوشی ہے، پھول کے پہلے دور نے اردو ادب کو احمد ندیم قاسمی جیسا افسانہ نگار دیا اور دوسرے دور سے ایک اور بڑا کہانی نگار ابھر رہا ہے جس کی ابتدا میں مستقبل کی کام رانیاں نمایاں ہیں۔‘‘

سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انور سدید کی تحریر نے ایک بار تو حیران، پریشان بلکہ سوالیہ نشان ہی کردیا۔ جناب قاسمی کا ذکر ایک ایسے لیجنڈ کے طور پر کیا کہ جس کی کھڑاویں پہننا ہی نہیں چھُونا بھی اعزاز سے کم نہیں۔

(صحافی اور ادیب اختر عبّاس کے قلم سے)