مجھے یاد ہے کہ جب میں عباس صاحب سے پہلی دفعہ استاذی صوفی تبسم صاحب کے ہاں ملا تو انہوں نے مجھے اپنی نیاز مندی کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیا۔ اُلٹا مجھے بتانے لگے کہ ” میں نے آپ کے سب مضامین پڑھے ہیں، آپ سے غائبانہ تعارف تو ہے، بس ملاقات نہیں ہوئی، تاثیر صاحب، فیض صاحب اور محمد حسن عسکری سے آپ کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے۔‘‘ وغیرہ وغیرہ۔

واقعہ یہ ہے کہ میرے بچپن کے زمانے میں ہر اُردو پڑھنے والے بچے کی سب سے پہلے جس لکھنے والے سے غائبانہ ملاقات ہوتی تھی وہ غلام عباس تھے۔ اس لیے کہ وہ ’’پھول‘‘ اخبار کے ایڈیٹر تھے اور ’پھول‘ ہر گھر میں ہفتہ وار سوغات کی طرح آتا تھا، میری بھی غلام عباس سے غائبانہ ملاقات اسی زمانے میں شروع ہوئی۔ غلام عباس کو بچوں اور نوجوان پڑھنے والوں کے دلوں میں گھر کرنے کا فن آتا تھا۔

عباس صاحب لاہور میں بہت خوش تھے۔ یہاں کی گلیوں میں انہوں نے اپنے لڑکپن اور جوانی کے دن گزارے تھے ، ان کی بہت سی یادیں اس شہر سے وابستہ تھیں اور وہ اکثر ان یادوں کو تازہ کرتے رہتے تھے۔

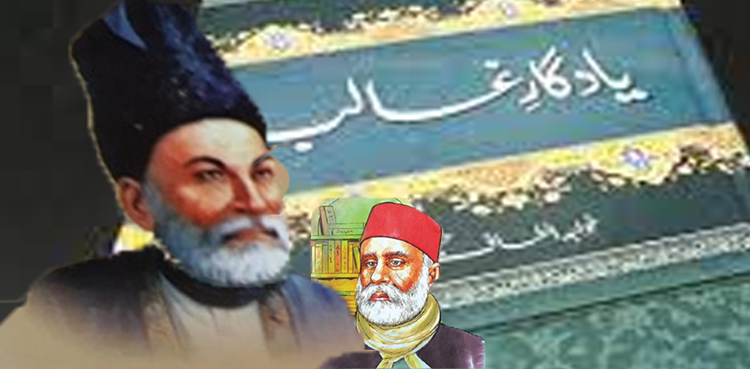

ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ چلیے آپ کو اس محلے میں کچھ اپنے پرانے دوستوں سے ملا لائیں۔ شام سے ذرا پہلے کا وقت تھا، ہم جب وہاں پہنچے تو عقب میں واقع بادشاہی مسجد کے میناروں سے دھوپ ڈھل چکی تھی اور محلے کی گلیوں میں شام ہو چکی تھی۔ ایک ذرا کشادہ گلی کی نکڑ پر ایک بڑے سے مکان کے سامنے عباس صاحب نے اپنا موٹر سائیکل روک لیا اور بڑی احتیاط سے پارک کیا۔ آس پاس کے دکان داروں سے علیک سلیک کی۔ مکان سے دروازے ہی پر کچھ ملازم پیشہ لوگوں نے عباس صاحب کو پہچان لیا۔ اندر اطلاع دی گئی تو ہمیں فوراً ہی بلا لیا گیا۔ ہم اوپر کی منزل کے ایک دالان میں پہنچے تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ یکے بعد دیگرے کئی عورتیں نمودار ہوئیں، بڑی بوڑھیوں نے عباس صاحب کی بلائیں لیں، دو ایک ہم عمروں نے گلے لگایا اور نئی نویلی لڑکیاں آداب سلام بجا لائیں۔ عباس صاحب نے میرا تعارف کرایا تو گورنمنٹ کالج میں میرے لیکچرار ہونے کا ذکر بھی کیا۔ اس پر مجھے بتایا گیا کہ ان کے عزیزوں میں سے فلاں فلاں وہاں پڑھتے رہے ہیں اور فلاں اب بھی پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک تپائی پر چائے کا سامان رکھ دیا گیا۔ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے گرم گرم سموسے اور شامی کباب، گاجر کا حلوہ۔ گپ شپ بھی ہوتی رہی اور کام و دہن کی تواضع بھی۔ آخر ایک مناسب موقع تلاش کر کے عباس صاحب نے میری خاطر سے گانے کی فرمائش کی۔ پہلے تو معمول کے عذر پیش کیے گئے۔ گلا خراب ہے، بہت دنوں سے ریاض نہیں کیا، یوں بھی اب تو لڑکیاں ہی گاتی ہیں وغیرہ وغیرہ مگر پھر مجھ سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ عباس کے دوست ہیں اور پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے ہیں، ہیرا بائی نے ہامی بھر لی۔ ساتھ والے کمرے سے طنبورہ اور طبلہ منگوائے گئے۔ ایک لڑکے نے طبلہ سنبھالا۔ ہیرا بائی نے طنبورہ ہاتھ میں لیا اور غالب کی غزل شروع کی:

دل سے تری نگاہ جگر تک اُتر گئی

دونوں کو اک ادا میں رضامند کر گئی

اور اس طرح ڈوب کر گائی کہ سماں باندھ دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود بھی غالب کے الفاظ اور اپنی آواز کے جذب و اثر میں کھوئی گئی ہیں، غزل ختم ہوئی تو میں نے جیسے ایک وجد کی سی کیفیت میں یہ شعر دہرا دیا:

دیکھو تو دل فریبیٔ اندازِ نقشِ پا

موجِ خرام ِ یار بھی کیا گُل کتر گئی

ہیرا بائی فوراً بولیں۔ ’’پروفیسر صاحب! اب موجِ خرامِ یار کہاں، اب تو یار پھٹ پھٹی پر آتا ہے۔‘‘ اور اس کے ساتھ ہی عباس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک قہقہہ لگایا۔

کچھ دیر اور ٹھہرنے کے بعد ہم نے اجازت چاہی، نیچے آئے تو ڈیوڑھی کے ساتھ والا دالان جگ مگ جگ مگ کر رہا تھا، سفید چاندنی پر گاؤ تکیے لگا دیے گئے تھے۔ سازندے سازوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور لڑکیاں سجی بنی مسند پر بیٹھی تھیں۔

ہیرا بائی سے اپنی بھرپور جوانی کے عشق کا قصّہ عباس صاحب مجھے سنا چکے تھے، وہ ان کی زندگی میں پہلی عورت تھی جو اُن سے عمر میں کچھ بڑی بھی تھی لہٰذا اس کی محبت میں کچھ شفقت بھی شامل تھی۔

عباس صاحب کو اس دو گونہ نشے نے دیوانہ کر دیا تھا مگر ظاہر ہے کہ ہیرا بائی کے گھر والے اس تعلق سے خوش نہیں تھے اور نہ عباس صاحب کی والدہ اِس لیے کہ انہیں اپنے ہونہار اکلوتے بیٹے سے بڑی امیدیں تھیں، وہ بیٹا جس کی لکھی ہوئی کہانیاں رسالوں میں چھپتی تھیں، جو مولوی سید ممتاز علی کے زیر سایہ’’پھول‘‘ اخبار میں کام کرتا تھا اور اہل علم لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔

عباس صاحب کے لیے بھی ادب اور ادیبوں کی صحبت گویا ایک نئی دنیا کی سیر تھی، اس کی کشش نے اُن کے دل کو ایسا رِجھایا کہ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے اوّلین عشق سے دامن چھڑا لیا۔

(اردو کے نام ور ادیب اور کئی مشہور افسانوں کے خالق غلام عباس پر ڈاکٹر آفتاب احمد کے تذکرے سے اقتباسات)