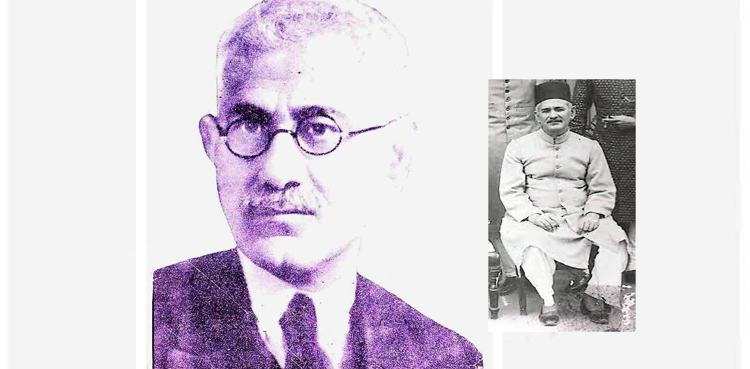

آج اردو کے نام وَر ادیب محمد خالد اختر کی برسی ہے۔ محمد خالد اختر ان تخلیق کاروں میں سے ایک ہیں جو ساری زندگی شہرت اور ستائش سے بے نیاز اور اپنے کام میں مگن رہے۔ بطور مزاح نگار انھیں قارئین نے بہت پسند کیا اور ان کے اسلوبِ نگارش نے ہم عصر اہلِ قلم شخصیات کو بھی متاثر کیا۔

محمد خالد اختر نے افسانہ اور ناول لکھنے کے ساتھ سفرنامے بھی تحریر کیے اور تراجم بھی کیے۔ چاکیواڑہ میں وصال ان کا ایک مشہور ناول ہے۔

اردو زبان کے اس منفرد مزاح نگار اور صاحبِ طرز ادیب کا انتقال 2 فروری 2002ء کو کراچی میں ہوا۔ محمد خالد اختر نے زندگی کی 90 بہاریں دیکھیں۔

اردو کے ممتاز ادیب، شاعر اور مشہور مزاح نگار ابنِ انشاء نے خالد اختر کے اسلوب اور طرزِ تحریر سے متعلق کہا تھا: "محمد خالد اختر کو پڑھنے والا اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اردو پڑھ رہا ہے۔ اس میں انگریزی الفاظ کی بھرمار بھی نہیں ہے لیکن جملوں کی ساخت سراسر انگریزی ہے۔ شروع شروع میں یہ انداز غریب اور اکھڑا اکھڑا معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں اس میں بانکپن کا لطف آنے لگتا ہے۔”

مشہور انشاء پرداز اور ممتاز عربی داں محمد کاظم نے شاید اسی بات کو اپنے انداز سے یوں بیان کیا: "اس اسلوب میں ضرور ایک اجنبی زبان کا اثر ہے، لیکن اس کے طنز و مزاح کا ماحول، اس کے افراد اور ان کی گفتگو اور چلت پھرت سب کچھ یہیں کا ہے اور دیسی ہے۔“

چاکیواڑہ میں وصال محمد خالد اختر کا وہ ناول تھا جس نے اردو ادب اور ان کے ہر قاری کو متأثر کیا۔ شہرۂ آفاق شاعر اور نثر نگار فیض احمد فیض نے اسے اردو کا اہم ناول کہا تھا اور مشہور ہے کہ انھوں نے اس ناول پر فلم بنانے کا ارادہ بھی کیا تھا۔

23 جنوری 1920ء کو محمد خالد اختر نے پنجاب کے ضلع بہاولپور کے ایک علاقہ میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں ہوئی اور بعد میں صادق ایجرٹن کالج میں داخل ہوئے جہاں سے 1938ء میں بی اے کیا۔ اسکول کے دور میں کچھ عرصہ اردو کے مشہور مزاح نگار شفیق الرّحمٰن ان کے ہم جماعت رہے تھے۔ زمانۂ طالبِ علمی میں محمد خالد اختر پروفیسر پطرس بخاری کی شخصیت کے اسیر ہوگئے اور اسی کالج میں انھیں احمد ندیم قاسمی کا قرب بھی نصیب ہوا۔ قاسمی صاحب ان سے دو برس سینئر اور اگلے درجے میں تھے۔ 1945ء میں محمد خالد اختر انجینئرنگ کالج سے الیکٹرونکس کے مضمون میں تعلیم مکمل کرکے مزید تعلیم کے حصول کی خاطر لندن چلے گئے۔ وہاں سے 1948ء میں وطن واپس آئے اور یہاں ان کی ملازمت کا آغاز الیکٹرک کمپنی سے ہوا۔ وہ 1952ء میں واپڈا میں بحیثیت انجینئر تعینات ہوگئے اور اسی ادارے سے ریٹائر ہوئے۔

محمد خالد اختر نے اوائلِ عمری ہی سے لکھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ جب وہ ساتویں جماعت میں تھے تو ان کے چند مضامین ماہانہ رسالے “مسلم گوجر“ میں شائع ہوئے۔ مذکورہ رسالہ گورداسپور سے شائع ہوتا تھا۔ نویں جماعت میں محمد خالد اختر کو شاعری کا شوق ہوا اور چند نظمیں بھی کہیں۔ محمد خالد اختر جب انگریزی ادب پڑھنے کی طرف مائل ہوئے تو نئے زاویے سے زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا اور غیرملکی ادیبوں کے اسلوب سے بھی واقف ہوئے، انھوں نے انگریزی ادب پڑھنے کے ساتھ اس زبان میں کالج میگزین میں تحریریں بھی شایع کروائیں۔ محمد خالد اختر نے طنز و مزاح لکھا، افسانے اور شخصی خاکے لکھنے کے ساتھ سفر نامہ بھی تحریر کیا اور ہر صنفِ ادب میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔

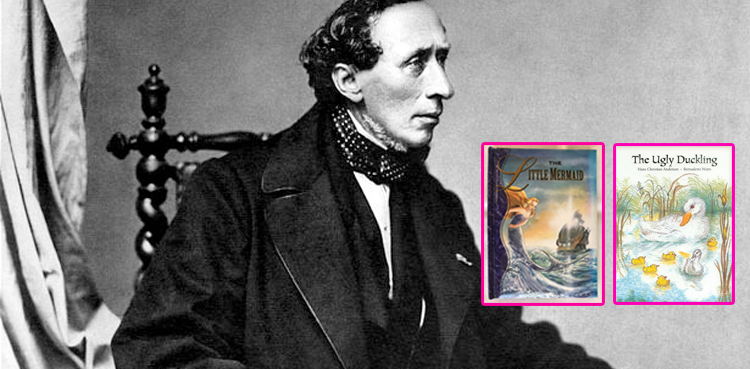

اردو کے اس نام ور ادب کی مزاح پر مبنی پہلی تحریر احمد ندیم قاسمی کی سفارش پر مولانا چراغ حسن حسرت نے اپنے ہفتہ وار مزاحیہ پرچے میں شائع کی تھی۔ بعد کے برسوں میں ان کے قلم کی نوک سے افسانہ و ناول، سفرناموں کے علاوہ کئی علمی و ادبی مضامین اور شخصی بھی رقم ہوئے اور انھیں پسند کیا گیا۔ محمد خالد اختر کا ناول بیس سو گیارہ کے عنوان سے 1954ء میں پہلی مرتبہ شایع ہوا تھا۔ پھر ان کا مشہور ناول چاکیواڑہ میں وصال 1964 میں اور بعد میں افسانے کی کتاب کھویا ہوا افق شایع ہوئی جسے آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان ٹیلی وژن نے ان کی شگفتہ کہانیوں کے سلسلے ’چچا عبدالباقی‘ کی ڈرامائی تشکیل بھی پیش کی۔ محمد خالد اختر نے اندلس کے معروف سیاح ابنِ جُبیر کے سفرنامہ کی تلخیص اور ترجمہ بھی کیا جو 1994 میں شایع ہوا۔

معروف ادیب مسعود اشعر نے محمد خالد اختر سے متعلق ایک یادگار محفل کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا: ”ملتان میں ریڈیو اسٹیشن نیا نیا کھلا تھا۔ پھر ظہور نظر بھی بہاولپور سے آگئے۔ اب خوب دھما چوکڑی مچنے لگی۔ ظہور نظر کی موجودگی میں اودھم اور دھما چوکڑی ہی مچ سکتی تھی۔ پھر ہم نے سوچا ظہور نظر کے ساتھ شام منائی جائے اور صدارت خالد اختر سے کرائی جائے۔ بڑی منت سماجت کے بعد خالد اختر صدارت کے لیے راضی ہوئے لیکن اس شرط پر کہ وہ کچھ بولیں گے نہیں، دوسروں کی سنتے رہیں گے اور آخر میں شکریہ ادا کر کے جلسہ بر خاست کر دیں گے۔ پھر ہم سب کے کہنے پر وہ مضمون لکھنے کے لیے بھی راضی ہوگئے لیکن اس شرط پر کہ کوئی اور پڑھے۔ اب کیا کیا جائے۔ خالد صاحب کو اپنا مضمون تو خود ہی پڑھنا چاہیے۔ ”یہ مجھ پر چھوڑ دو۔” ظہور نظر نے اعلان کیا۔ ”میں اس بڈھے کی ایسی مت ماروں گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ خود ہی اپنا مضمون پڑھ جائے گا۔“

”ظہور نظر کی خالد اختر کے ساتھ بہت بے تکلّفی تھی۔ خالد اختر چونکہ جوانی ہی میں بوڑھے لگتے تھے اس لیے ظہور نظر انہیں ہمیشہ بڈھا اور بڈھے کہہ کر پکارتا تھا۔“

”آٹھ بجے جلسہ شروع ہوا، اس وقت تک ظہور نظر اپنی سازش میں کام یاب ہو چکا تھا۔ چناچہ خالد اختر جلسے میں پہنچے اور بڑے اعتماد کے ساتھ صرف صدارت ہی نہیں بلکہ اپنا صدارتی مضمون بھی اس دھڑلے سے پڑھا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوگئے۔ مضمون میں کوئی ہنسی کی بات آتی تو خود بھی ہنس پڑتے۔ وہی ہنسی جس کے بعد وہ جھینپ جاتے اور شرما کر خاموش ہو جاتے۔ ان کی ہنسی پر لوگ جب قہقہہ لگاتے تو انگریزی میں ظہور نظر کو موٹی سی گالی دیتے اور کہتے: ” ہاں یہ ایسا ہی ہے۔“ اور ہاں! اسی اسٹیج پر ظہور نظر کو ڈانٹ بھی دیا۔ اور ایسا ڈانٹا کہ ظہور نظر دھپ ہوگیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ (خالد اختر) اپنا مضمون پڑھنے اٹھے تو کہیں پاؤں لڑکھڑا گیا اور ظہور نظر نے جو اسی جانب بیٹھا تھا، انہیں سنبھالنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ بس پھر کیا تھا۔ یک دَم ڈانٹ پڑی، اس ڈانٹ نے ان کے اندر ایسا اعتماد پیدا کیا کہ پھر کسی شرم اور جھجک کے بغیر اپنا مضمون پڑھ ڈالا۔“

محمد خالد اختر کراچی میں پی ای سی ایچ سوسائٹی کے قبرستان میں سپردِ خاک کیے گئے۔