پطرس بخاری نے اردو ادب کو انشائیوں کے ساتھ کئی خوب صورت تحریریں، تنقیدی مضامین اور عمدہ تراجم بھی دیے، لیکن ان کی وجہِ شہرت مزاح نگاری ہے۔

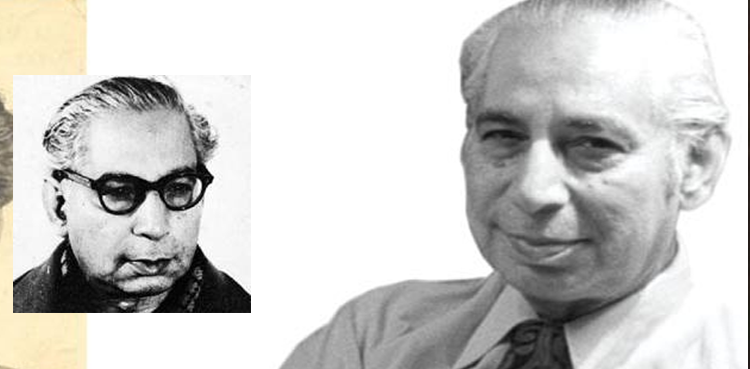

پطرس ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ فقط انہی اصنافِ ادب تک محدود نہیں رہے بلکہ صحافت اور صدا کاری کے ساتھ انھیں ماہر براڈ کاسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ آج اردو زبان و ادب کی اس ممتاز شخصیت کا یومِ وفات ہے۔

دنیا کی دیگر ترقی یافتہ زبانوں کی طرح اردو ادب کا دامن بھی طنز و مزاح سے خالی نہیں رہا اور ادیبوں نے اس میدان میں ابتذال اور پھکڑ پن کا راستہ روکتے ہوئے اپنی تحریروں سے ثابت کیا کہ شائستہ اور عمدہ شگفتہ نگاری کیا ہوتی ہے۔ پطرس انہی میں سے ایک تھے اور وہ ادیبوں کی جس کہکشاں میں شامل تھے، ان میں رشید احمد صدیقی، عظیم بیگ چغتائی، مرزا فرحت اللہ بیگ، غلام احمد فرقت کاکوروی، شفیق الرّحمٰن، شوکت تھانوی تک کئی نام لیے جاسکتے ہیں۔

قیامِ پاکستان کے بعد اردو ادب میں پطرس بخاری کا قد ان کے ہم عصروں میں بہت بلند نظر آتا ہے اور اس کا اعتراف اپنے وقت کے نام ور اہلِ قلم بھی کرتے تھے۔ معروف مزاح نگار رشید احمد صدیقی نے پطرس کی مزاح نگاری سے متعلق لکھا کہ، "ظرافت نگاری میں پطرس کا ہم سَر ان کے ہم عصروں میں کوئی نہیں۔ بخاری کی ظرافت نگاری کی مثال داغ کی غزلوں اور مرزا شوق کی مثنویوں سے دی جا سکتی ہے۔”

پطرس بخاری مشہور ماہرِ تعلیم، اردو کے صاحبِ طرز ادیب اور نقاد تھے جو ایک سفارت کار کی حیثیت سے بھی سرگرم رہے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر رہے اور آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ انگریزی زبان پر ان عبور نے ان کے قلم سے کئی کتابوں کے تراجم کروائے جو یہاں قارئین میں مقبول ہوئے۔

پشاور میں 1898 میں پیدا ہونے والے پطرس بخاری کا اصل نام احمد شاہ تھا جنھوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد فارسی، پشتو اور انگریزی زبان پر عبور حاصل کیا اور پھر ریڈیو سے وابستہ ہو کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ بعد میں وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے اور گراں قدر خدمات انجام دیں۔ کالج کے زمانے میں ہی پطرس نے معروف مجلّے ‘‘راوی’’ کی ادارت سنبھال لی تھی اور اسی کے ساتھ لکھنے لکھانے کا آغاز بھی کردیا تھا۔

پطرس بخاری جب کیمبرج پہنچے تو انگریزی ادب سے بھی واقف ہوئے۔ انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں کا ادب بھی پڑھا اور اپنے اسی ذوقِ مطالعہ کے سبب جب خود قلم تھاما تو کمال لکھا۔

بخاری صاحب کے دل میں پیدائشی خرابی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ دیگر عوارض بھی لاحق ہو گئے۔ اکثر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا، لیکن بخاری صاحب دفتر جاتے رہے۔ 1958 کی بات ہے جب پطرس نیویارک میں اپنی حکومتی ذمہ داریوں کے سلسلہ میں مقیم تھے تو 5 دسمبر کو اچانک بے ہوش ہو گئے اور وہیں ان کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ امریکا میں ہی ان کی تدفین کی گئی۔

بخاری صاحب علمی و ادبی شخصیت اور مدبّر اور معاملہ فہم بھی تھے جنھیں لیاقت علی خاں نے سفارت کار کے طور پر منتخب کیا تھا۔ وہ اپنے اوّلین دورۂ امریکا میں بخاری صاحب کو پاکستانی ترجمان کے طور پر ساتھ لے گئے تھے۔ پچاس کے عشرہ میں پطرس بخاری اقوامِ متحدہ میں پاکستانی مندوب کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ بعد میں وہ اقوامِ متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل بھی بنائے گئے۔

پطرس کے شگفتہ و سنجیدہ مضامین اور تراجم کے علاوہ ان کی تصنیف و تالیف کردہ کئی کتب شایع ہوچکی ہیں۔ وہ برجستہ گو، حاضر دماغ اور طباع تھے جن کی کئی پُرلطف اور دل چسپ باتیں مشہور ہیں۔ ہاسٹل میں پڑھنا، مرحوم کی یاد میں، کتّے، میبل اور میں ان کی مقبول تحریریں ہیں۔

پطرس کے مختلف مضامین سے یہ پارے آپ کو ان کے فنِ ظرافت سے واقف کروائیں گے۔ لاہور پر ان کی تحریر سے ایک پارہ ملاحظہ کیجیے۔

‘‘کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربعہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبا کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصّے پر ورم نمودار ہو رہا ہے لیکن ہر ورم موادِ فاسد سے بھرا ہوا ہے۔ گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس جسم کو لاحق ہے۔’’ لاہور سے متعلق ان کی تحریر 1930 کی ہے۔

اسی طرح کتّے کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں. ‘‘آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہو گا، اس کے جسم میں تپّسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے گویا بارِ گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دُم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود دس بارہ دفعہ آوازیں دیں تو آپ نے سَر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا۔ صورتِ حال کو ایک نظر دیکھا، اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔

کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائیسکل والے نے گھنٹی بجائی، تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائیسکل ہے۔ ایسی چھچھوری چیزوں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔’’

حکومتِ پاکستان نے پطرس بخاری کے لیے بعد از مرگ ہلالِ امتیاز کا اعلان کیا۔