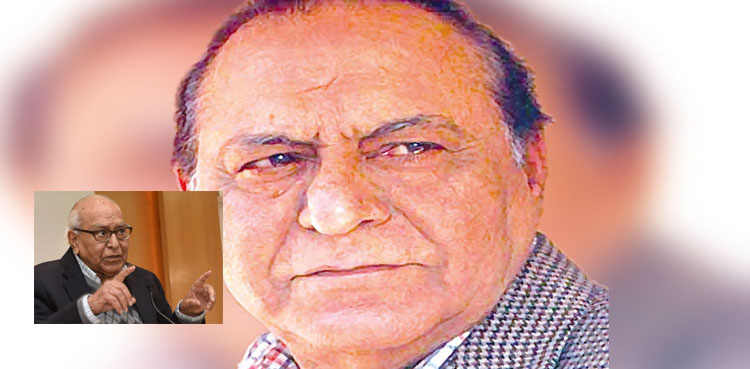

عصرِ حاضر میں گوپی چند نارنگ اردو زبان و ادب کا سب سے معتبر اور مستند حوالہ بنے۔ وہ بھارت ہی نہیں پاکستان میں بھی اُس زبان کی پہچان ہیں جسے تقسیمِ ہند کے بعد بھی دونوں ممالک میں ادب اور فنون، تہذیب و ثقافت میں امتیاز حاصل ہے۔ گوپی چند نارنگ کو اردو کا سفیر کہا جاتا ہے۔ دانش وَر اور اردو زبان کے عظیم نقّاد گوپی چند نارنگ نے گزشتہ روز اپنی زندگی کا سفر تمام کیا۔

گوپی چند نارنگ ایک تغیّر نواز اور رجحان ساز نقّاد، محقق، ادیب، ماہرِ لسانیات تھے۔ دنیا میں جہاں جہاں اُردو بولی، لکھی اور پڑھی جاتی ہے، وہاں گوپی چند نارنگ کو اردو کے بے لوث خدمت گزار کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔

بھارت سے تعلق رکھنے والے گوپی چند نارنگ نے اپنے علمی تجزیوں اور فکری مباحث سے اردو ادبی تنقید کو علم کی ایک شاخ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے اردو کی 400 سالہ فکری اور تہذیبی تاریخ کو اپنی تحقیق اور تنقید کا موضوع بنایا۔ ان کی تخلیقات ’ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں‘ اور ’ہندوستان کی تحریکِ آزادی اور اردو شاعری‘ نے نہ صرف اردو نثر اور شاعری کی باریکیوں کو بلکہ سماجی و ثقافتی سیاق و سباق کو بھی سمجھنے کا موقع دیا۔

گوپی چند نارنگ 11 فروری 1931 کو بلوچستان کی تحصیل دُکّی میں پیدا ہوئے۔ وہ ابھی سال بھر کے تھے کہ ان کا خاندان موسیٰ خیل چلا گیا۔ ان کے بزرگوں کا تعلق مغربی پنجاب میں لیّہ اور قرب و جوار سے تھا۔ گوپی چند نارنگ نے اس بارے میں لکھا ہے:

’’کچھ یاد نہیں دُکّی کیسا گاؤں یا شہر تھا، البتہ موسیٰ خیل کے کچھ دھندلے سے نقش ذہن کی سلوٹوں میں ابھی باقی ہیں۔ تحصیل کے مکانوں کے پیچھے کا بڑا سا باغ جس میں انار، ناشپاتی اور شفتالو کے درخت اور انگور کی بیلیں تھیں۔ چاروں طرف چھوٹے بڑے پہاڑ، مختصر سا بازار جس میں ڈاک کی لاری رُکا کرتی تھی۔ سب بچّے اسی میں چڑھ جاتے اور ڈاک گھر سے بازار تک کی سیر کرتے۔ مغرب میں پتھریلی سڑک تھی جو فورٹ سنڈے من کو جاتی تھی۔ اسی کے راستے میں ندی پر وہ پُل تھا جس کے نیچے گہرے نیلے پانی میں ہم کنکر پھینکتے تو مچھلیوں کے سنہرے پر چمکنے لگتے۔‘‘

ان کے والد بلوچستان میں ریونیو سروس میں افسر خزانہ کے عہدے پر فائز تھے۔ انھوں نے اُردو کا پہلا قاعدہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھا۔ پرائمری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیّہ ضلع مظفر گڑھ چلے گئے۔ اُردو اُن کا لازمی مضمون تھا اور سنسکرت اختیاری۔ مڈل کا امتحان انھوں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا اور یہاں پر اُردو کی تعلیم مولوی مرید حسین صاحب سے حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل کرکے نکلے۔ بعد میں سنڈے کالج کوئٹہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایف اے اور بی اے کے بعد 1952 میں گوپی چند نارنگ نے دہلی کالج میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا اور پھر دہلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

1957 میں درس و تدریس سے منسلک ہوئے اور بھارت کے کئی تعلیمی اداروں میں فرائض انجام دیے جب کہ ملک سے باہر بھی انھیں جامعات میں تدریس اور اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ کئی اداروں کے سربراہ اور اعزازی رکن رہے اور بے شمار سیمینارز اور اردو کے حوالے سے دنیا بھر میں ہونے والی تقریبات میں انھیں خاص طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ اردو کی محبّت میں انھوں نے لکھا:

’’اُردو ہماری صدیوں کی تہذیبی کمائی ہے، یہ ملی جلی گنگا جمنی تہذیب کا وہ ہاتھ ہے، جس نے ہمیں بنایا اور سنوارا ہے، یہ ہماری ثقافتی شناخت ہے جس کے بغیر نہ صرف ہم گونگے بہرے ہیں بلکہ بے ادب بھی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اُردو کو محض ایک زبان کہنا اُردو کے ساتھ بے انصافی کرنا ہے، یہ ایک طرزِ حیات، ایک اسلوبِ زیست، ایک اندازِ نظر یا جینے کا ایک سلیقہ و طریقہ بھی ہے، اس لیے کہ اُردو صدیوں کے تاریخی ربط و ارتباط سے بنی ایک جیتی جاگتی زندہ تہذیب کا ایک ایسا روشن استعارہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال کم از کم بر صغیر کی زبانوں میں نہیں۔

اُردو میری مادری زبان نہیں، میری ددھیال اور ننھیال میں سرائیکی بولی جاتی تھی، میری ماں دہلی ہجرت کے بعد بھی سرائیکی بولتی تھیں جو نہایت میٹھی، نرم اور رسیلی زبان ہے۔ لیکن مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اُردو میری مادری زبان سے دور ہے۔ اُردو نے شروع ہی سے دوئی کا نقش میرے لاشعور سے مٹا دیا۔ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اُردو میرے خون میں جاری و ساری نہیں۔ یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اُردو میری ہڈیوں کے گودے تک کیسے اُترتی چلی گئی، یقیناً کچھ تو جادو ہوگا۔ تاج محل کا کرشمہ مثالی ہے، میں اُردو کو ’زبانوں کا تاج محل‘ کہتا ہوں اور اکثر میں محسوس کرتا ہوں۔ زبان میرے لیے رازوں بھرا بستہ ہے۔ کیسے ہند آریائی کے بستے میں عربی فارسی ترکی کے رنگ گھلتے چلے گئے اور کیسے ایک رنگا رنگ دھنک بنتی چلی گئی کہ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے طول و عرض میں وہ آج ’لنگوافرینکا‘ بھی ہے اور ایک ایسا ادبی اظہار بھی جس کے رس اور بالیدگی کو دوسری زبانیں رشک کی نطر سے دیکھتی ہیں۔‘‘

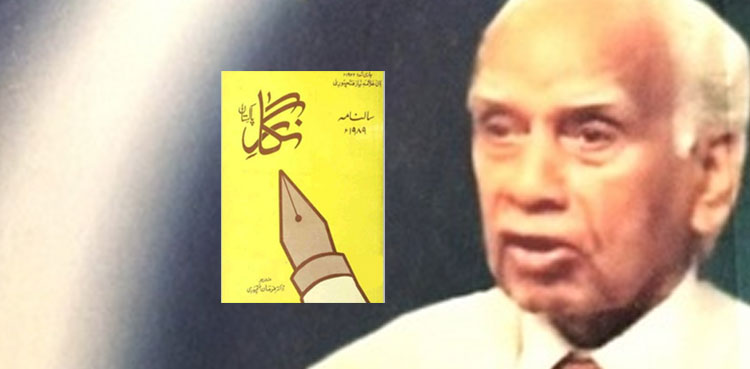

گوپی چند نارنگ کا تخلیقی سفر افسانہ نگاری سے شروع ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ کوئٹہ شہر کے ہفتہ وار اخبار ’’بلوچستان سماچار‘‘ میں اُس وقت شائع ہوا تھا جب وہ اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ رسائل میں لکھنے کی لت لڑکپن میں پڑ چکی تھی۔ جب 1947 میں وہ دہلی آئے تو یہاں پر بھی اُن کے متعدد افسانے ’بیسویں صدی‘ اور ’ریاست‘ جیسے رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ 1953 کے بعد گوپی چند نارنگ نے افسانہ نگاری کی دُنیا کو ترک کرکے تحقیق و تنقید کی دُنیا میں قدم رکھا۔ اُن کا اوّلین مضمون ’اکبر الٰہ آبادی سخن فہموں اور طرف داروں کے درمیان‘ رسالہ ’نگار‘ میں جون 1953 میں شائع ہوا اور اُن کا تخلیقی و تنقیدی سفر تادمِ مرگ جاری رہا۔

ان کی پہلی تصنیف ’ہندوستانی قصّوں سے ماخوذ اردو مثنویاں‘ ہے جو پہلی بار 1959 اور دوسری بار 1961 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب پر نارنگ صاحب کو 1962 میں ’غالب ایوارڈ‘ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک نارنگ صاحب کی تقریباً پانچ درجن سے زیادہ کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں۔

زندگی کی 91 بہاریں دیکھنے والے گوپی چند نارنگ نے امریکا میں وفات پائی۔ وہ شمالی کیرولائنا میں مقیم تھے۔