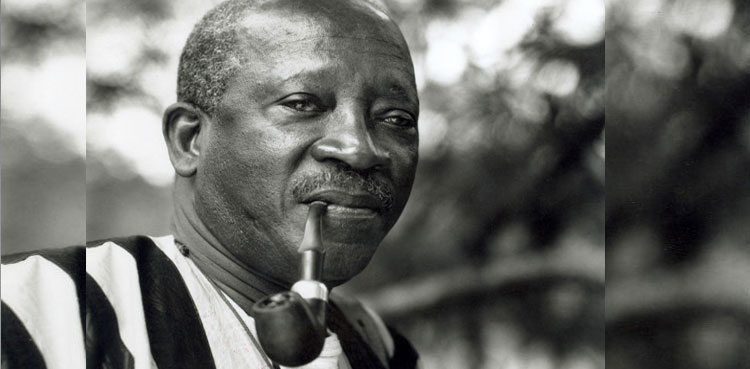

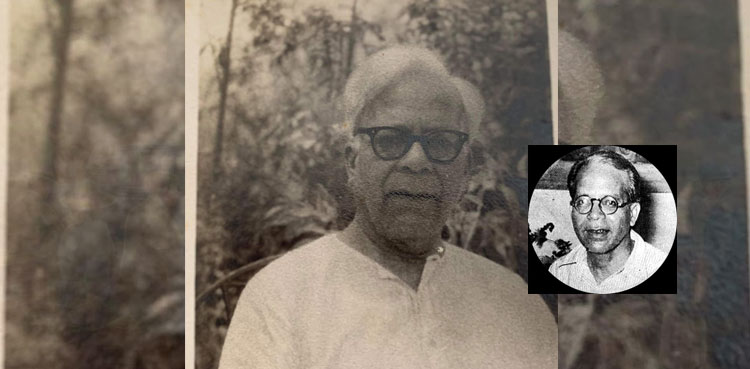

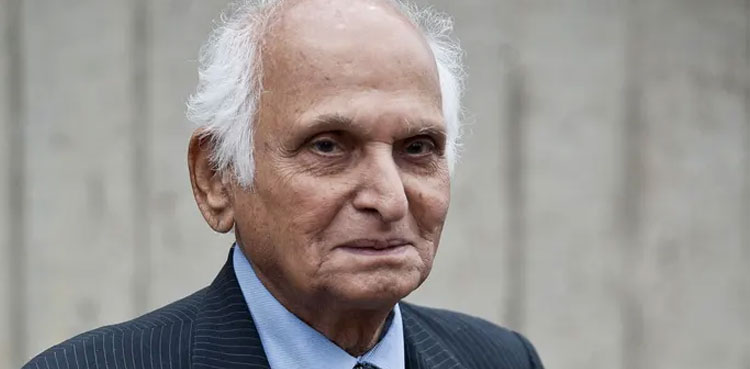

برّاعظم افریقا کے مغرب میں واقع سینیگال سے تعلق رکھنے والے عثمان سیمبین کو دنیا بھر میں ایک ناول نگار اور فلم ساز کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ فلم نویسی اور افسانہ نگاری بھی ان کی وجہ شہرت ہے۔

وہ فلمی صنعت میں پروڈیوسر، ہدایت کار کے طور پر مصروفِ عمل رہے اور اداکار کے طور پر بھی کام کیا۔ عثمان سیمبین کی کہانیوں کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جن میں فرانسیسی اور انگریزی سرفہرست ہیں۔

عثمان سیمبین ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مدرسے اور اسکول گئے۔ اسکول کی تعلیم ادھوری رہ گئی اور کچھ عرصہ والد کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ ان کے والد پیشے کے لحاظ سے ماہی گیر تھے۔

1938 میں اپنے آبائی علاقے سے ملک کے دارلحکومت ’’ڈاکار‘‘ آگئے اور وہاں مختلف نوعیت کی ملازمتیں کیں۔ 1944 میں فرانسیسی فوج کی مقامی’’فری فرنچ فورسز‘‘ سے وابستہ ہوئے اور دوسری عالمی جنگ تک اپنے ملک اور دیارِ غیر میں مختلف محاذوں پر برسرپیکار رہے۔ جنگ کے خاتمے پر، وطن واپس آگئے۔

یہ 1947 کی بات ہے جب ریلوے لائن بچھانے کا ملک گیر منصوبہ شروع ہوا تو عثمان اس کا حصّہ بن گئے۔ یہاں ہونے والے تجربات کی بنیاد پر، انہوں نے اپنا نیم سوانحی ناول ’’گاڈز بٹس آف ووڈ‘‘ لکھا، جسے بہت شہرت ملی۔

چالیس کی دہائی کے اواخر میں عثمان فرانس چلے گئے، وہاں دورانِ ملازمت ’’فرانسیسی ٹریڈ یونین تحریک‘‘ کا حصہ بنے اور کمیونسٹ پارٹی کے مقامی دھڑے میں شامل ہوگئے۔ انہوں نے افریقا سے تعلق رکھنے والے معروف انقلابی دانشور’’کلاؤڈ میکے‘‘ اور معروف مارکسسٹ ’’جیکولین رومین‘‘ کو دریافت کیا، ان کی فکر کو قبول کیا اور عملی زندگی میں اسے اپنایا بھی۔ فلم سازی کا شوق ہوا تو روس جاکر فلم سازی کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور پھر وطن واپس لوٹ آئے۔

1956 میں عثمان کا فرانسیسی زبان میں لکھا ہوا پہلا ناول’’لی ڈوکرنوئر‘‘ اشاعت پذیر ہوا، اس کے لغوی معنی ایک کالے مزدور کے ہیں۔ عثمان نے فرانس میں بطور افریقی مزدور، جن تعصبات کا سامنا کیا، ان کو بنیاد بنا کر ناول کی کہانی ترتیب دی تھی۔ 1957میں ان کا دوسرا ناول’’اے میرے پیارے ملک اور لوگو‘‘ تھا، جو ایک کسان کی کہانی تھی۔ اس ناول کو عالمی سطح پر زبردست پذیرائی ملی، خاص طور پر کمیونسٹ ممالک سوویت یونین ، چین اور کیوبا کی طرف سے سراہا گیا۔ انہوں نے جہاں اپنی کہانیوں میں فرانسیسی آقاؤں کے تعصبات کو موضوع بنایا، وہیں افریقی اشرافیہ کی زبوں حالی پر بھی مفصّل بات کی۔

ان کا ایک ناول ’’ژالا۔ Xala‘‘ بھی ہے، جس میں انہوں نے ایسے ہی افریقی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے کردار کو پیش کیا۔ یہ کردار ایک تاجر کا تھا، جس نے تین شادیاں کیں۔ ناول نگار نے اس کی بدعنوانی، اخلاقی گراوٹ اور بشری کمزوریوں کو نہایت خوب صورتی سے کہانی میں پیش کیا ہے۔

1973 میں یہ ناول فرانسیسی زبان میں چھپا، تین سال بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ اس ناول پر عثمان نے خود ہی فلم بنائی، جس کو 1975 میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس فلم کا اسکرپٹ لکھنے کے علاوہ ہدایات بھی دیں۔ فلم میں مقامی اداکاروں اور ہنر مندوں نے کام کیا تھا، کچھ غیر افریقی ہنرمندوں کی خدمات بھی لی گئی تھیں۔ یہ فلم افریقا کے علاوہ، روس اور امریکا میں بھی نمائش پذیر ہوئی۔ سینیگال کی تاریخ میں اس ناول اور فلم کی بے حد اہمیت ہے۔ نوآبادیاتی افریقا کی آزادی کے بعد، سنیما کی تاریخ میں، عثمان ہی وہ سب سے پہلے فلم ساز ہیں، جنہوں نے بین الاقوامی شناخت حاصل کی۔

عثمان سیمبین نے 4 ناول اور کئی مختصر کہانیاں لکھیں، جن کے متعدد مجموعے شائع ہوئے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیرئیر میں 13 فلموں کی ہدایات دیں، 11 فلمیں تحریر کیں، 4 فلموں میں اداکاری بھی کی، جب کہ تین فلموں کے پروڈیوسر رہے۔

عثمان سیمبین ایک ایسے افریقی ادیب اور فلم ساز ہیں، جنہوں نے ایک پس ماندہ سماج میں رہتے ہوئے ادب اور فن کی بلندی کو چھوا۔

یکم جنوری 1923ء کو پیدا ہونے والے اس افریقی ناول نگار اور فلم ساز کی زندگی کا سفر 09 جون 2007ء کو تمام ہوا۔

(عثمان سیمبین پر خرّم سہیل کے مضمون سے خوشہ چینی)