کتنے ہی ادیب اور شاعر جو دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے نام بھی لوگوں کے حافظے سے محو ہوگئے۔ ان کی تصنیف کردہ درجنوں کتابیں موجود تو ہیں، لیکن کسی لائبریری کے ایک کونے میں پڑی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم ان لوگوں کے نام اور کام سے واقف نہیں جنھوں نے کبھی ہمارے بچپن اور نوجوانی میں ہمیں معیاری اور مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھا اور ان کی تحریریں ہماری راہ نمائی اور تربیت کرتی رہیں۔

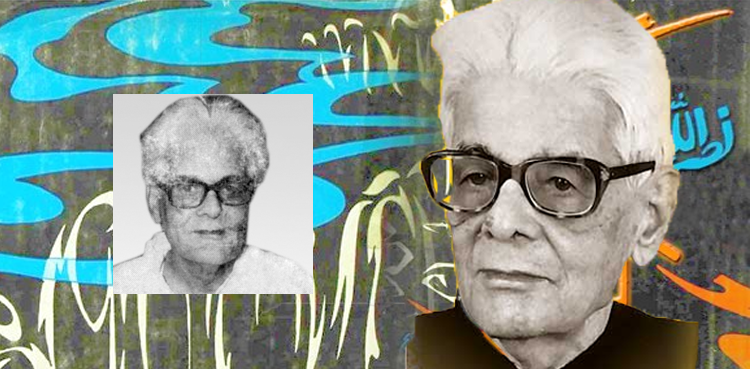

آج میرزا ادیب کی برسی ہے۔ ستّر اور اسّی کی دہائی میں جو نسل بچّوں کے رسائل باقاعدگی سے پڑھتی تھی، اس کے حافظے میں میرزا ادیب کا نام ضرور محفوظ ہوگا اور اس نام سے کئی یادیں جڑی ہوں گی۔ میرزا ادیب نے بچّوں کے لیے ہی ادب تخلیق نہیں کیا بلکہ ناول، افسانہ اور ڈرامہ نگاری، تراجم کے علاوہ تحقیقی و تنقیدی مضامین، سوانح اور سفر نامے بھی لکھے۔ اپنے زمانۂ طالبِ علمی میں شاعری بھی کی لیکن ان کی وجہِ شہرت نثری ادب ہی ہے۔

کہتے ہیں کہ بڑا اور کام یاب آدمی صرف بڑے گھر اور کسی اونچے خاندان میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذہانت، لیاقت، محنت اور لگن اسے بڑا اور اپنے شعبے میں کام یاب بناتی ہے۔ میرزا ادیب نے بھی کسی بڑے گھر میں آنکھ نہیں کھولی تھی، بلکہ ان کا بچپن مشکلات اور مصائب جھیلتے ہوئے گزار۔ انھوں نے کئی محرومیاں دیکھیں، مگر اپنی محنت، لگن اور تعلیم کو سہارا بنا کر ایک کام یاب زندگی گزاری اور ملک بھر میں عزت و شہرت پائی۔

31 جولائی 1999ء کو میرزا ادیب لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ معروف ادیب اور ناول نگار اے حمید نے اپنی کتاب یادوں کے گلاب میں اپنی ایک شرارت کا تذکرہ کرتے ہوئے میرزا ادیب کو سادہ اور معصوم انسان، اور شریف النفس آدمی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: “ریگل سنیما میں فلم مادام بواری لگی۔ میں نے اور احمد راہی نے فلم دیکھنے اور اس کے بعد شیزان میں بیٹھ کر چائے اور کریون اے کے سگرٹ پینے کا پروگرام بنایا۔ اتفاق سے اس روز ہماری جیبیں بالکل خالی تھیں۔ ہم فوراً ادبِ لطیف کے دفتر پہنچے۔ ان دنوں ادبِ لطیف کو مرزا ادیب ایڈٹ کیا کرتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی مرزا ادیب سے کہا: مرزا صاحب! ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کے بہترین ادب کا انتخاب ہم کریں گے۔

مرزا ادیب بڑے شریف آدمی ہیں، بہت خوش ہوئے، بولے: “یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ احمد راہی صاحب حصّۂ نظم مرتب کر لیں گے اور آپ افسانوی ادب کا انتخاب کرلیں۔“

ہم نے کہا: “ تو ایسا کریں کہ ہمیں پچھلے سال کے جس قدر انڈیا اور پاکستان کے ادبی رسالے دفتر میں موجود ہیں، دے دیجیے تاکہ ہم انہیں پڑھنا شروع کر دیں۔“ میرزا صاحب خوش ہوکر بولے: “ ضرور، ضرور۔ “ اس کے آدھے گھنٹے بعد جب ہم ادبِ لطیف کے دفتر سے باہر نکلے تو ہم نے ادبی رسالوں کے دو بھاری بھرکم پلندے اٹھا رکھے تھے۔

آپ یقین کریں کہ ہم وہاں سے نکل کر سیدھا موری دروازے کے باہر گندے نالے کے پاس ردی خریدنے والے ایک دکان دار کے پاس گئے اور سارے ادبی رسالے سات یا آٹھ روپوں میں فروخت کر دیے۔ اس شام میں نے اور احمد راہی نے بڑی عیاشی کی۔ یعنی مادام بواری فلم بھی دیکھی اور شیزان میں بیٹھ کر کیک پیسٹری بھی اڑاتے اور کریون اے کے سگرٹ بھی پیتے رہے۔

اس کے بعد تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز مرزا ادیب ہم سے پوچھ لیتے: بھئی انتخاب کا مسودہ کہاں ہے؟ ہم ہمیشہ یہی جواب دیتے: “ بس دو ایک دن میں تیار ہو جائے گا۔ ہم دراصل بڑی ذمے داری سے کام کر رہے ہیں۔“

میرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی تھا۔ وہ 4 اپریل 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج، لاہور سے گریجویشن کیا، ادبی سفر کی ابتدا شاعری سے کی مگر جلد ہی نثر کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کے بچپن اور حالاتِ زیست کے بارے میں انہی کی زبانی جانیے: ’’دلاور علی تو میرا وہ نام ہے جو میرے والدین نے رکھا اور ظاہر ہے کہ والدین ہی نام رکھا کرتے ہیں۔ میرزا ادیب میرا ادبی نام ہے۔ جو میں نے اس وقت اختیار کیا جب میں نویں جماعت کا طالب علم تھا اور اس طرح تریسٹھ برس سے میں میرزا ادیب ہی ہوں۔‘‘

وہ پانچ بہن بھائی تھے۔ ان کے دادا بڑے عالم فاضل انسان تھے اور میرزا ادیب بتاتے ہیں کہ ایک بڑے صندوق میں ان کی کتابیں محفوظ تھیں۔ دادا کے بعد ان کے والد جو خیّاط تھے، کسی طرح اس ورثہ کے اہل نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خاموش طبع، کچھ اکھڑ اور تند خُو انسان تھے اور میرزا ادیب کا بچپن بھی ان کی ڈانٹ اور مار پیٹ سہتے ہوئے گزر گیا۔ انھیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی خواہش تھی نہ فکر۔ البتہ والدہ کی خواہش اور محنت کے نتیجے میں دو بھائی کچھ تعلیم پاسکے جب کہ ان کی بہنوں نے کبھی کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ میرزا ادیب نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا، ’’میں مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، دادا جان کے ’قلمی نسخے‘ میں لکھا تھا کہ ان کا خاندان افغانستان سے لاہور آیا تھا۔ میرے دادا اپنے زمانے کے عالم فاضل شخص تھے اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔‘‘

’’مٹی کا دیا‘‘ میرزا ادیب کی یادوں پر مشتمل کتاب ہے جس میں وہ اپنی محرومیوں کے بارے میں رقم طراز ہیں: ’’تایا جی اور ابا جی کو اپنے مغل ہونے پر فخر تھا۔ یہ فخر ایک ایسا اثاثہ بن گیا تھا جسے وہ محرومیوں کے لق و دق صحرا میں بھی اپنے سینوں سے چمٹائے ہوئے تھے۔‘‘

’’یہ تھی میری نسل جو آگے قدم نہیں اٹھا سکی تھی۔ یہ نسل ایک جگہ رُک گئی تھی جیسے ایک غار میں اُتر گئی ہو اور باہر نکلنے کا راستہ نہ جانتی ہو۔ یہ نسل میری نسل تھی، جو صرف جینا جانتی تھی اور یہ صرف اس وجہ سے کہ جینے پر مجبور تھی۔ میں اس جمود زدہ نسل کا ایک فرد تھا جس کی پیدائش محض ایک عام واقعہ تھی۔‘‘ میرزا ادیب کا یہ احساسِ محرومی تمام عمر ان کے ساتھ رہا اور ان کی تحریروں میں بھی اس کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔

میرزا ادیب بچپن ہی میں شاعری کرنے لگے تھے اور اس کے ساتھ ان میں مطالعہ کا شوق بھی پیدا ہوگیا تھا۔ اسکول میں چند اساتذہ ان پر مہربان رہے اور ان کی توجہ اور شفقت نے میرزا ادیب کو کتابوں کے قریب کر دیا۔ وہ ادبی جرائد خرید کر پڑھنے لگے اور اسی مطالعے نے انھیں کہانیاں لکھنے پر آمادہ کیا۔ ان کی ایک نظم کسی ہفت روزہ کی زینت بھی بن گئی اور یوں وہ اپنے ساتھیوں اور اساتذہ میں شاعر مشہور ہوگئے۔ میرزا ادیب نے علّامہ اقبال کا کلام بھی خوب پڑھا تھا اور اسی کے زیرِ اثر وہ اسلامی موضوعات پر نظمیں اور مسلمانوں کی حالتِ زار پر شاعری کرنے لگے تھے جس کا شہرہ ہوا تو ایک استاد نے ان کی ملاقات اختر شیرانی جیسے بڑے اور مشہور شاعر سے کروا دی۔ بعد میں وہ کالج میں پہنچے اور ادبی تنظیموں سے وابستگی کے ساتھ بڑے لوگوں سے تعلقات استوار ہوتے چلے گئے جنھوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور یوں میرزا ادیب نے قلم ہی کو اپنی روزی روٹی کا وسیلہ بنائے رکھا۔ انھیں کسی طرح ادبِ لطیف میں مدیر کی حیثیت سے نوکری مل گئی تھی اور بعد میں وہ متعدد ادبی رسائل کے مدیر رہے یا ان کی تدوین اور آزادانہ تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ یہ وہ کام تھے جن سے میرزا ادیب کو معاشی آسودگی اور ایک بہتر زندگی نصیب نہ ہوسکی، لیکن یہی ان کا اوڑھنا بچھونا رہا۔

میرزا ادیب کی تصانیف میں صحرا نورد کے خطوط کو بہت شہرت ملی جب کہ صحرا نورد کے رومان، دیواریں، جنگل، کمبل، متاعِ دل، کرنوں سے بندھے ہاتھ، آنسو اور ستارے، ناخن کا قرض میرزا ادیب کی وہ تصانیف ہیں جو اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ ان کی خودنوشت سوانح بھی بہت مقبول ہے۔ میرزا ادیب نے بچّوں کے لیے کئی کہانیاں لکھیں اور غیرملکی ادب سے تراجم بھی کیے اور یہ کہانیاں مختلف رسائل اور روزناموں میں شایع ہوتی رہیں۔

حکومتِ پاکستان نے 1981 میں میرزا ادیب کو صدارتی تمغا برائے حسنِ کارکردگی عطا کیا جب کہ رائٹرز گلڈ اور گریجویٹ فلم ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔