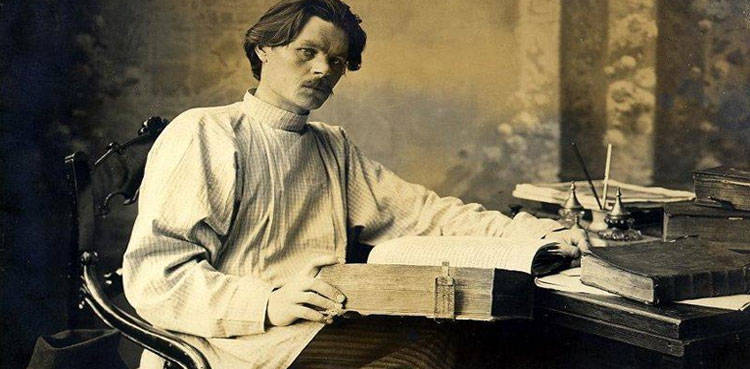

’’اجنبی‘‘ البرٹ کامیو کا پہلا ناول تھا جس کی اشاعت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ایک ایسے بیٹے کی داستان تھی جسے اچانک اپنی ماں کے مر جانے کی اطلاع ملتی ہے۔ لیکن وہ اپنی ماں کے کفن دفن تک تمام معاملات میں جذباتی طور پر قطعی لاتعلق نظر آتا ہے جیسے وہ کوئی پتّھر یا مشین ہو۔ اس ناول کی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ مصنّف نے اس ماجرے کو بھی قطعی غیر جذباتی انداز میں بیان کیا۔ آج کامیو بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی کہانیاں اور فکر و فلسفہ آج بھی ہمیں زندگی کے مختلف پہلو اور کئی روپ دکھا رہا ہے۔

کامیو کے متذکرہ بالا ناول کو دو عالمی جنگوں کے فوراََ بعد یورپ میں انسانی زندگی، وہاں پھیلتی رشتوں، معاشرتی اور ریاستی معاملات سے بے تعلقی کا ایک مؤثر ترین اظہار ٹھہرایا گیا۔ انسان کی اس بیگانگی کو اتنی شدت سے بیان کرتے ہوئے البرٹ کامیو دراصل اس انسان کا احیاء چاہتا ہے جو جذبات کو بیان اور احساسات کا اظہار کرے اور کسی واقعے پر ردعمل دیتا ہو۔ کامیو کو بھی اکثر جدید دنیا میں ’’انسان دوست ادب‘‘ تخلیق کرنے والا کہا گیا۔

البرٹ کامیو نے الجزائر میں 1913ء میں اس وقت آنکھ کھولی جب اس کے وطن پر فرانس کا قبضہ تھا۔ الجزائر کے باشندوں نے آزادی کی خاطر جدوجہد کی اور طویل عرصہ تک جان و مال اور ہر قسم کی قربانیاں دینے کے بعد فرانسیسیوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے میں کام یاب ہوگئے۔

اس شہرۂ آفاق فلسفی ادیب نے فرانسیسی نژاد اور ہسپانوی جوڑے کے گھر آنکھ کھولی۔ کامیو نے غربت اور تنگ دستی دیکھی اور کم عمری میں اپنے والد کو بھی کھو دیا۔ پیٹ بھرنے کے لیے اسے مختلف کام کرنا پڑے اور گزر بسر کے لیے بڑی مشکل اٹھائی۔ البرٹ کامیو شمالی افریقہ میں پلا بڑھا اور پھر فرانس چلا گیا۔ وہاں جرمنی نے قبضہ کرلیا اور اسی زمانے میں البرٹ کامیو اپنے تخلیقی جوہر اور فہم و فراست کی وجہ سے ایک اخبار میں مدیر بن گیا۔ اس کی مادری زبان فرانسیسی تھی۔ اسی زبان میں البرٹ کامیو نے ناول نگاری سے صحافت تک اپنا سفر طے کیا اور ایک فلسفی قلم کار کی حیثیت سے شہرت پائی۔ اس نے ناولوں کے ساتھ کئی مضامین لکھے اور متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ 1957ء میں البرٹ کامیو کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔

الجیریا میں کامیو نے دورانِ تعلیم ٹی بی جیسے مرض سے بھی مقابلہ کیا تھا۔ اس وقت یہ مرض خطرناک اور جان لیوا تصوّر کیا جاتا تھا اور لوگ ٹی بی کے مریض سے دور رہتے تھے۔ غربت اور ان حالات نے اسے فلسفے کے زیرِ اثر رشتوں اور تعلقات کو کھوجنے پر آمادہ کرلیا اور البرٹ اپنے تخلیقی شعور سے کام لے کر ان مسائل کو اجاگر کرنے میں کام یاب رہا۔

وہ ایک ایسے ناول نگار کے طور پر دنیا میں شہرت رکھتا ہے جس نے فلسفے کو نہایت خوبی سے اپنی کہانیوں میں شامل کیا اور اسے مؤثر ہی نہیں ہر خاص و عام کے لیے سہل انداز میں پیش کیا۔

’’متھ آف سی فس‘‘ میں کامیو نے لایعنیت کا فلسفہ پیش کیا۔ ناول کی صورت میں اس فلسفے کی اطلاقی شکل ’’اجنبی ‘‘ میں بھی نظر آتی ہے۔ کامیو کا ناول ’’طاعون‘‘ بھی دنیا بھر میں سراہا گیا۔ اس کے ڈرامے اور ناولوں کے ساتھ فلسفے پر مبنی تصانیف نے علمی اور ادبی حلقوں کو بہت متاثر کیا۔

فرانس کا یہ فلسفی اور ناول نگار 1960ء میں آج ہی کے دن سڑک پر ایک حادثے میں زندگی سے محروم ہوگیا تھا۔