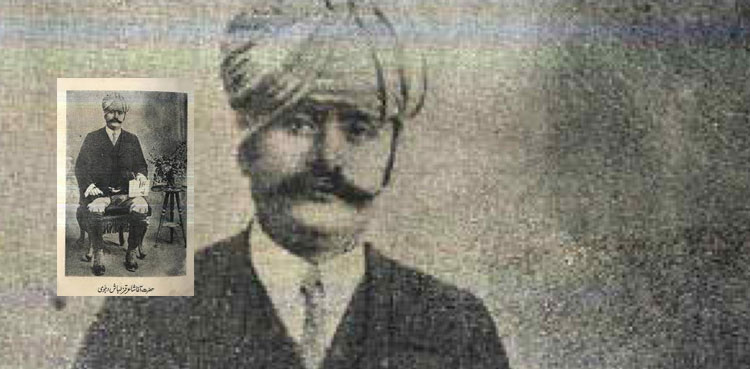

عبدالمجید سالک صحافت کے میدان میں خاص پہچان اور اپنے کالموں کے لیے مشہور تھے، وہ ہندوستان کے عوام میں مقبول اخبار’زمیندار‘ اور متعدد جرائد کے مدیر رہے، روزنامہ انقلاب جاری کیا، شاعر اور مضمون نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے اور متعدد تصانیف یادگار چھوڑیں۔

آغا شورش کاشمیری جیسے مشہور و معروف صحافی، شاعر اور مضمون نگار نے اپنے ایک مضمون میں سالک صاحب کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے۔

"ہوش کی آنکھ کھولی تو گھر بھر میں مولانا ظفر علی خاں کا چرچا تھا۔ ’’زمیندار‘‘ کی بدولت خاص قسم کے الفاظ زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔ انہی الفاظ میں ایک ٹوڈی کا لفظ بھی تھا۔ زمیندار نے اس کو خالص وسعت دے دی تھی کہ مولانا ظفر علی خاں کے الفاظ میں راس کماری سے لے کر سری نگر تک، سلہٹ سے لے کر خیبر تک اس لفظ کا غلغلہ مچا ہوا تھا، جس شخص کا ناطہ بلا واسطہ یا بالواسطہ برطانوی حکومت سے استوار تھا وہ فی الجملہ ٹوڈی تھا۔

اس زمانہ میں ہمیں سیاسیات کے پیچ و خم سے زیادہ واقفیت نہ تھی۔ ہم نے ٹوڈی کے مفہوم کو اور بھی محدود کر رکھا تھا، وہ تمام لوگ جو مولانا ظفر علی خاں کے مخالف تھے یا جنھیں مولانا سے اختلاف تھا ہمارے نزدیک ٹوڈی تھے۔

اب چوں کہ انقلاب کے دونوں مدیر (مہر و سالک) زمیندار کے مقابلہ میں تھے اور مولانا سے کٹ کے انقلاب نکالا تھا، لہٰذا ہمارے نزدیک ان کا عرف یا تخلص بھی ٹوڈی تھا۔ پھر یہ ہفتوں یا مہینوں کی بات نہ تھی، برسوں تک یہی خیال ذہن پر نقش رہا حتّٰی کہ ایک دہائی بیت گئی۔ دوسری دہائی کے شروع میں یہ لفظ کسی حد تک کچلا گیا اور اس کی جگہ بعض مستور الفاظ رواج پاگئے، مثلاً رجعت پسند، کاسہ لیس وغیرہ ان الفاظ میں دشنام کی بدمزگی تو نہ تھی لیکن حقارت کا مخفی اظہار ضرور تھا۔

بالآخر ان ہجویہ الفاظ کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ یہ تمام الفاظ پھلجڑی کا سا سماں باندھ کر ٹھنڈے پڑگئے۔ جن تحریکوں کے ساتھ ان کا شباب تھا ان کے ختم ہوتے ہی ان کی رونق بھی مرجھا گئی اور ان کا تذکرہ سیاسی افکار کے عجائب گھروں کی زینت ہوگیا۔

اس دوران سالک صاحب سے کئی ایک ملاقاتیں ہوئیں، دفتر زمیندار ہی میں ان سے تعارف ہوا لیکن اس تعارف سے صرف علیک سلیک کا راستہ کھلا۔ وہ اپنی ذات میں مستغرق تھے، ہم اپنے خیال میں منہمک، تاثر یہی رہا کہ سالک صاحب ٹوڈی اور انقلاب ٹوڈی بچہ ہے۔

سالک صاحب ہمیں کیا رسید دیتے، وہ بڑے بڑوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ادھر زمیندار نے ہمیں یہاں تک فریفتہ کر رکھا تھا کہ انقلاب کو ہم نے خود ہی ممنوع قرار دے لیا تھا۔ پانچ سات برس اسی میں نکل گئے۔

دوسری جنگِ عظیم شروع ہوئی تو لمبی لمبی قیدوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ہم کوئی دس گیارہ نوجوان منٹگمری سنٹرل جیل میں رکھے گئے۔ سخت قسم کی تنہائی میں دن گزارنا مشکل تھا، قرطاس و قلم موقوف، کتب و رسائل پر قدغن، جرائد و صحائف پر احتساب، یہاں تک کہ عزیزوں کے خط بھی روک لیے جاتے۔ وحشت ناک تنہائی کا زمانہ۔ جیل کے افسروں سے بارہا مطالبہ کیا کہ اخبار مہیا کریں لیکن ہر استدعا مسترد ہوتی رہی۔ جب پانی سر سے گزرگیا تو ہم نے بھوک ہڑتال کردی، نتیجتاً حکومت کو جھکنا پڑا۔ ’’سول‘‘اور ’’انقلاب‘‘ ملنے لگے۔

بظاہر یہ ایک لطیفہ تھا کہ جس اخبار کو ہم سرکاری مناد سمجھتے اور جس کالم میں قومی تحریکوں یا قومی شخصیتوں پر سب سے زیادہ پھبتیاں کسی جاتی تھیں، ہم نے اسے بھوک ہڑتال کرکے حاصل کیا۔

غرض افکار و حوادث کی ادبی دل کشی کا یہ عالم تھا کہ ہم اس کی چوٹیں سہہ کر لطف محسوس کرتے۔ سیاسی تاثر تو ہمارا وہی رہا جو پہلے دن سے تھا، لیکن اس کی ادبی وجاہت کے شیفتہ ہوگئے۔ مہر صاحب کے اداریے ایک خاص رنگ میں ڈھلے ہوتے، ان میں تحریر کی دل کشی اور استدلال کی خوبی دونوں کا امتزاج تھا۔ سالک صاحب افکار و حوادث میں مطائبات کی چاشنی اور طنزیات کی شیرینی اس طرح سموتے تھے۔ جی باغ باغ ہوجاتا، محسوس ہوتا گویا ہم مے کدے میں ہیں کہ رندانِ درد آشام تلخ کام ہوکر بھی خوش کام ہو رہے ہیں۔

ساتھیوں کا ایک مخصوص گروہ تھا، جس میں جنگ کی وسعتوں اور شدتوں کے باعث اضافہ ہوتا رہا۔ میں منٹگمری سنٹرل جیل سے تبدیل ہوکر لاہور سنٹرل جیل میں آگیا تو پہلا مسئلہ انقلاب ہی کے حصول کا تھا۔ سید امیر شاہ (جیلر) کی بدولت فوراً ہی انتظام ہوگیا۔ غرض قید کا یہ سارا زمانہ انقلاب سے آشنائی میں کٹ گیا۔ رِہا ہوا تو سالک صاحب سے ان کے دفتر میں جا کے ملا۔ مہر صاحب اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان سے کھلا ڈلا تعارف تھا، سالک صاحب تپاک سے ملے۔

گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی اس ملاقات میں وہ پھلجڑیاں چھوڑتے رہے۔ باتوں کو سنوارنا، گفتگو کو تراشنا، ان سے لطائف نکالنا ان کی طبیعت کا وصف خاص تھا۔ اس معاملہ میں ان کی تقریر، تحریر سے زیادہ دل فریب ہوتی۔ انسان اکتاتا ہی نہیں تھا۔ ایک آدھ دفعہ پہلے بھی یہ مشورہ دے چکے تھے اور اب کے بھی یہی زور دیتے رہے کہ سیاسیات میں اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور کتاب و قلم کے ہوجاؤ۔ اب جو ان سے تعلقات بڑھنے لگے تو دنوں ہی میں بڑھ کے وسیع ہوگئے۔ یہ زمانہ انگریزی حکومت کے ہندوستان سے رخصت ہونے کا تھا۔ برطانوی سرکار کے آخری دو سال تھے۔

تمام ملک میں فساد و انتشار سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس افراتفری کے دنوں ہی میں سالک صاحب سے ملاقات کے مزید راستے کھلے۔ خلوت و جلوت میں ان کا اندازہ ہونے لگا۔

سیاسیات سے قطع نظر یہ بات ذہن میں آگئی کہ وہ ہمارے مفروضہ سے مختلف انسان ہیں بلکہ خوب انسان ہیں۔ یہ بات بری طرح محسوس ہوئی کہ بعض لوگ مستعار عصبیتوں کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں۔ اور انسان بلا تجربہ اپنے دماغ میں مفروضے قائم کر کے انھیں حقیقتیں بنا دیتا ہے، لیکن جب یہی لوگ تجربہ یا مشاہدہ میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاسنگ کا سونا ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ تجربہ و مشاہدہ میں آنے کے بعد دور کا ڈھول نکلتے ہیں، ان کی ہم صحبتی ان کے خط و خال کو آشکار کردیتی ہے۔

سالک صاحب کو مستعار عصبیتوں سے دیکھا تو ان کی شگفتہ تصویر نہ بن سکی، یہی باور کیا کہ خوانِ استعمار کے زلّہ رُبا ہیں۔ قریب سے دیکھا تو ایک روشن تصویر نکلے۔