(صحرا) بیچوں بیچ ایک کنواں جس کے گرد خار دار تار کی باڑ کھنچی ہوئی ہے۔ اس کے سلاخچے کے پاس ایک بڑا سا ڈول رکھا ہوا ہے۔ ڈول پر موٹی رسّی لپٹی ہوئی ہے۔

(مسافر) تھکا ہارا اور ننگے پاؤں، پتلون قمیص پہنے، پسینے میں تربتر، اسٹیج پر آتا ہے۔ بہت پیاسا ہے، زبان باہر لٹکی پڑ رہی ہے۔ کنویں کی طرف لپکتا ہے۔ باڑ کے گرد کئی چکر کاٹتا ہے اور گردن بڑھا بڑھا کر کنویں کو دیکھتا ہے۔ تاروں کے بیچ سے گزرنا چاہتا ہے۔ نہیں گزر پاتا۔ تاروں کو پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے۔ اس کی انگلیاں زخمی ہوجاتی ہیں۔ پھر کنویں کے گرد دوڑ لگاتا ہے اور کنویں کو دیکھتا ہے۔ پھر تاروں کو پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے۔ پھر کنویں کے گرد دوڑتا ہے اور ہانپتا ہے۔

(وہ) رک جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ ایک سلاخچے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ناخنوں سے سلاخچے کے اردگرد کی مٹی کھودتا ہے۔ سلاخچے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور زور لگاتا ہے۔ سلاخچہ اکھڑ جاتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے سلاخچے کو بھی اکھاڑ لیتا ہے۔ تار زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک طرف سے کنویں کا راستہ کھل جاتا ہے۔

خالی ڈول کو اٹھاتا ہے اور کنویں میں ڈالتا ہے۔ کنواں گہرا ہے۔ مسافر کے ہاتھ میں رسّی کا سرا رہ جاتا ہے۔ بھاری ڈول کو اوپر کھینچتا ہے۔ بھری ہوئی بڑی سی مشک ڈول میں رکھی ہے۔ مشک کو تعجب سے دیکھتا ہے، ڈول میں سے نکالتا اور ہلاتا ہے۔ پانی کی آواز آتی ہے۔ جلدی جلدی مشک کا دہانہ کھولتا اور اسے ڈول میں انڈیلتا ہے۔ مشک ہوا سے پھولی ہوئی ہے۔

کنویں کی تہ میں قہقہے لگتے ہیں۔ مسافر ڈر جاتا ہے اور مشک کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ مشک اوپر اچھال دی جاتی ہے۔

ڈول کنویں میں ڈالتا ہے اور رسّی کو جھٹکے دیتا ہے اور اوپر کھینچتا ہے۔ ایک بڑی سی پرانی کتاب باہر آتی ہے۔ کتاب کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے ورق پلٹتا ہے۔ بڑے شوق سے اس کی تصویریں دیکھنے لگتا ہے۔ کنویں کی تہ میں رونا ہوتا ہے۔ کتاب مسافر کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گر جاتی ہے۔ انتظار کرتا ہے۔ کتاب اوپر نہیں آتی۔

پھر ڈول کنویں میں ڈالتا ہے، رسّی کو جھٹکے دیتا ہے، اوپر کھینچتا ہے۔ کٹا ہوا ایک ہاتھ اور ایک پیر ڈول میں رکھ دیا گیا ہے۔ دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ کنویں کے اندر قہقہے لگتے ہیں۔ مسافر ڈول کو کنویں میں الٹ دیتا ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر کو پھر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔

کنویں میں ڈول کو ڈالتا ہے اور رسّی کو جھٹکے دیتا ہے۔ اوپر کھینچتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ایک بہت بڑا ہیرا ڈول میں سے نکالتا ہے۔ خوشی خوشی ہیرے کو انگلیوں میں گھماتا ہے۔ کنویں کے اندر رونا ہوتا ہے۔ مسافر کچھ سوچتا ہے اور ہیرے سے کھیلتا رہتا ہے۔ ہیرا اس کی انگلیوں سے چھوٹتا ہے اور کنویں میں گر جاتا ہے۔ ہیرے کو دوبارہ اوپر نہیں پھینکا جاتا۔

جِھلّا کر ڈول کو کنویں میں ڈالتا ہے، رسّی کو جھٹکے دیتا ہے اور اوپر کھینچتا ہے۔ ایک گلا ہوا مردہ سانپ ڈول میں رکھ دیا گیا ہے۔ دہل جاتا ہے۔ کنویں کے اندر قہقہے لگتے ہیں۔ ڈول کو کنویں میں پلٹ دیتا ہے۔ مردہ سانپ کو پھر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔

مسافر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ مردہ سانپ اور کٹے ہوئے ہاتھ پیر اور خالی مشک کو برابر برابر رکھتا اور دیکھتا ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ پیر کو اپنے ہاتھ پاؤں سے ملا کر دیکھتا ہے۔ اٹھتا ہے اور ڈول کنویں میں ڈالتا ہے۔ رسی کو جھٹکے دیتا ہے اور اوپر کھینچتا ہے۔ ایک بڑا انار باہر آتا ہے۔ کنویں کے پاس سے ہٹ جاتا ہے اور انار پر منھ مارتا ہے۔ انار پلپلا ہوچکا ہے۔ کنویں کی تہ میں رونا ہوتا ہے۔ مسافر طیش کھا کر قریب جاتا ہے اور انار کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔

رونے کی آواز یک دم رک جاتی ہے۔ مسافر پچھتاتا ہے۔ انتظار کرتا ہے۔ لجاجت کے ساتھ کنویں کو دیکھتا ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ انار کو باہر نہیں پھینکا جاتا۔

مسافر ڈول کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ہوئے کئی مرتبہ کنویں کے گرد دوڑ لگاتا ہے۔ آسمان کو اور افق کو دیکھتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔

کنویں کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک مذہبی مرقع آہستہ آہستہ کنویں سے ابھرتا ہے۔ مسافر ہاتھ پھیلا کر مرقع کو پکڑ لیتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے، بھنچی بھنچی آواز میں روتا ہے۔ کنویں کے اندر بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگتے ہیں۔ چند لمحے گزرتے ہیں۔ کنویں کے اندر رونے کا انداز دھمکانے کا سا ہوجاتا ہے۔ مسافر مرقع کو کنویں کے حوالے کردیتا ہے۔ انتظار کرتا ہے۔

مرقع دوبارہ اوپر نہیں آتا۔ کچھ دیر سوچتا رہتا ہے۔

وہ پھر ڈول کو اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے۔ پھر اس کو کنویں میں ڈالتا ہے اور سوچتا ہے۔ اوپر کھینچتا ہے۔ ڈول میں ایک پستول رکھ دیا گیا ہے۔ پستول کو اٹھا لیتا ہے۔ کنویں میں سے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پستول کو کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ اسے دوبارہ اوپر اچھال دیا جاتا ہے اور قہقہے لگتے ہیں۔ پھر پستول کو ٹھوکر مار کر کنویں میں گرا دیتا ہے۔ تیسری بار قہقہے لگتے ہیں اور پستول اوپر اچھال دیا جاتا ہے۔

مسافر پستول ہاتھ میں لیتا ہے اور کنویں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پستول کو اور کنویں کو دیکھتا ہے۔ زبان سے پستول کے فولاد کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی نال کو منھ میں لیتا ہے اور بے خیالی میں لبلبی دبا دیتا ہے۔

گولی کا ٹراقا اسٹیج پر گونجتا ہے۔ مسافر کا جسد کنویں میں گر جاتا ہے۔ کنویں میں سے زور دار قہقہوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔

کچھ دیر تک خاموشی رہتی ہے۔ مسافر کا لاشہ اوپر اچھال دیا جاتا ہے۔

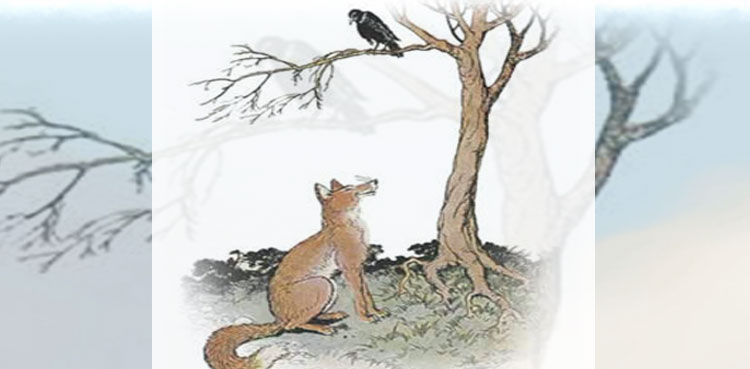

(اس کہانی کا اصل عنوان ‘گدا’ ہے جس کے مصنّف غلام حسین ساعدی (ایران) اور مترجم نیّر مسعود ہیں)