دیوندر ستیارتھی ایک افسانہ نگار تھے اور سعادت حسن منٹو کے ہم عصر میں سے ایک تھے۔ ان کا جو افسانہ ہم یہاں نقل کررہے ہیں وہ ایک ایسے شخص کی کہانی جو بنارس گھومنے جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک بیوپاری کے گھر رکتا ہے۔ شہر گھومتے ہوئے اسے مندر والی گلی بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس گلی سے اس کا لگاؤ دیکھ کر بیوپاری اس کے رہنے کا انتظام مندر والی گلی میں ہی کرتا ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ پچیس سال بعد وہ پھر بنارس لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس بیوپاری کی نئی نسل اسی مندر والی گلی میں بس گئی ہے۔ افسانہ پڑھیے۔

رائے صاحب کا گھر مندر والی گلی میں نہیں بلکہ گنگا کے کنارے تھا۔

وہ گھر گنگا کے کنارے نہ ہوتا تو مجھے کمرے کی کھڑکیوں سے گنگا کے درشن کیسے ہوتے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کب کی بات ہے؟ آرام سے بیٹھ کر سنیے۔

بہت خوش حالی کا زمانہ تھا۔ ایک پیسے میں تین سودے آجاتے تھے۔ آٹھ دن، نو میلے والی بات سمجھیے۔ ایک روپے کے پندرہ سیر باسمتی آجاتی تھی۔ دو روپے کا سولہ سیر دودھ۔ روپے کی چھ من لکڑی۔ روپے کا ایک من کوئلہ۔ چھ آنے گز لٹھّ۔ سات پیسے گز بڑھیا ململ اور یقین کیجیے دس روپے میں بہت بڑھیا ریشمیں ساڑی مل جاتی تھی۔ چناں چہ رائے صاحب بولے، ’’مزے سے رہیے۔ جب تک آپ کا دل بھر نہ جائے۔‘‘

گھر کے سامنے ایک پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ جس نے سیکڑوں باہیں پھیلا رکھی تھیں۔ مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ گنگا نے اس پیپل سے وہی بات کہہ رکھی تھی۔ جو رائے صاحب نے اپنے مہمان سے۔

رائے صاحب کی زبانی پتہ چلا کہ اسے ان کے پڑ دادا نے یہاں لگایا تھا۔ واقعی یہ پیپل بہت بوڑھا تھا اور اس کے تنے پر اس کی عمر کا حساب لکھا ہوا تھا۔

رائے صاحب کی عمر اس وقت تیس پینتیس کے بیچ میں ہوگی۔ ذرا سی بات پر وہ دانت نکال کر ہنس پڑتے اور زور دے کر کہتے، ’’آدمی کا من بھی تو ہر وقت پیپل کے پتّے کی طرح ڈولتا رہتا ہے۔‘‘ کبھی وہ یہ شکایت کرتے، ’’موسلادھار برکھا سے تو پیپل کی کھال اترنے لگتی ہے۔‘‘ کبھی کہتے، ’’یہی تو سنسار کی لیلا ہے۔ رات بھر کی شبنم کو سورج کی پہلی کرنیں آکر پی جاتی ہیں۔‘‘

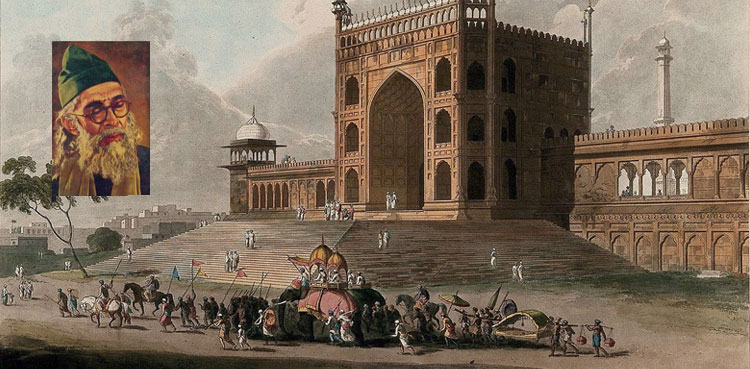

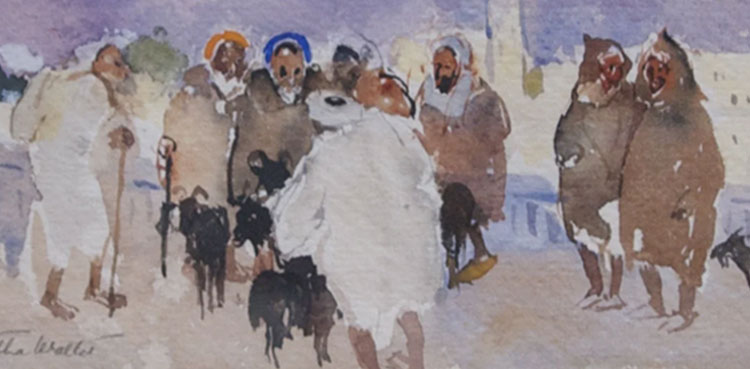

میں اکثر مندر والی گلی میں گھومنے نکل جاتا، اور واپس آکر کبھی رائے صاحب سے اس کی تعریف کرتا تو وہ کہتے وہاں کیا رکھا ہے؟ آنے جانے والوں کے دھکّے تو ہمیں ناپسند ہیں۔ اور وہ بھی بھانت بھانت کے پنچھی ملتے ہیں۔ بھانت بھانت کے چہرے بھانت بھانت کے لباس۔‘‘

’’اب دور دور کے یاتری اپنا لباس کہاں چھوڑ آئیں، رائے صاحب؟‘‘ میں سنجیدہ ہوکر جواب دیتا، ’’اور ان بے چاروں کے چہرے مہرے جیسے ہیں ویسے ہی تو رہیں گے۔‘‘

وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ کسی نے بھان متی کا کنبہ دیکھنا ہو تو مندر والی گلی کا ایک چکر لگا آئے۔ وہاں جگہ جگہ کے لوگوں کو ایک ساتھ گھومتے دیکھ کر مجھے تو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی دیس کے لوگ ہیں۔‘‘

’’یہ تو ٹھیک ہے رائے صاحب!‘‘ میں بحث میں الجھ جاتا، ’’بنگالی، مہاراشٹری، گجراتی اور مدراسی الگ الگ ہیں تو الگ الگ ہی تو نظر آئیں گے۔ اپنا اپنا روپ اور رنگ ڈھنگ گھر میں چھوڑ کر تو تیرتھ یاترا پر آنے سے رہے۔‘‘

رائے صاحب کے ساتھ باتیں کرنے سے زیادہ لطف مجھے مندر والی گلی کے چھ سات چکّر لگانے میں آتا تھا۔ میرا تو یقین تھا کہ بنارس کی رونق مندر والی گلی سے ہے۔ اس میں میرا ذہن ماضی کی بھول بھلیاں میں گھومنے لگتا اور میرے ذہن کی پرانی سنسکرت کہاوت گدگدانے لگتی، ’’جسے کہیں بھی ٹھور ٹھکانا نہ ہو اس کے لیے کاشی ہی آخری ٹھکانا ہے۔‘‘

مندر والی گلی میں پوجا کے سامان اور عورتوں کے سنگھار میں کام آنے والی چیزوں کی دکانیں ہی زیادہ تھیں، ’’سویرے سے چاول کا دانہ بھی منھ میں نہیں گیا۔ ’’بابو!‘‘ کہنے والے بھکاری قدم قدم پر یاتریوں کا دھیان کھینچتے تھے۔ وہاں ہر قسم کے یاتری چلتے پھرتے نظر آتے اور ہر عمر کے بھکاری رسیلی آنکھیں اور خوب صورت ہونٹ اور ٹھوڑی پر تل روپ کی یہ جھلک یاتریوں اور بھکاریوں میں یکساں تعداد میں تلاش کی جاسکتی تھی۔

ایک پیسہ بابو!‘‘ کہہ کر بھیک مانگنے والی جانتی تھی کہ ایک پیسہ میں تین سودے آجاتے ہیں۔ اور بھکارن کا یہ تجربہ بھی جیسے مندر والی گلی کا ایک اہم تجربہ ہو۔ گپیں ہانکنے میں یاتری اور بھکاری برابر تھے۔ پوجا کے پھول اور ہاتھی دانت کی کنگھیاں بیچنے والے دکاندار گاہک سے ایک دو پیسے زیادہ وصول کرنے کے ڈھنگ سوچتے رہتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ مندر والی گلی کی آنکھوں میں تشکّر بھی ہے۔ اور لاپروائی بھی۔

یاتریوں کے کسی کنبے کی کوئی نوجوان لڑکی اپنی دو چوٹیوں میں سے ایک کو آگے لے آتی یا جسم سکیڑ کر چلتی یا انگڑائی کے انداز میں محراب سی بنا ڈالتی۔ تو یہ منظر دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا کہ مندر والی گلی کی آپ بیتی میں یہ تفصیل بھی بڑے خوب صورت انداز میں درج ہوگئی۔ اسی طرح کوئی بھکارن نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کسی بھاگوان یاتری عورت کا سنگھار دیکھتی رہ جاتی اور پھر اپنی میلی کچیلی ساڑی کے باوجود سینہ تان کر کسی دکان کے آئینہ میں اپنا روپ دیکھ کر مسکرا اٹھتی تو یہ بات بھی مندر والی گلی کی داستان میں قلم بند ہو جاتی۔

یہ سب باتیں میں رائے صاحب کو سناتا اور وہ کہتے، ’’چوکھٹا مندر والی گلی کا ہے اور تصویر آپ کے من کی۔ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ یہ تو کیمرے کی آنکھ نے نہیں، آپ کے دماغ کی آنکھ نے دیکھا۔‘‘

رائے صاحب کی بہت جائیداد تھی۔ سیاہ پتھر کے کھرل میں وہ ہاضمے کی گولیاں بنانے کی دوا بڑا شوق سے بیٹھے گھونٹتے رہے۔ اس دوا کا نسخہ ان کے پڑ دادا چھوڑ گئے تھے اور تاکید کر گئے تھے کہ ان کی طرف سے ہاضمے کی گولیاں مندر والی گلی میں یاتریوں کو مفت تقسیم کی جایا کریں۔

ان کے پڑ دادا نے یہ وصیت بھی کر رکھی تھی کہ کھرل میں دوا گھونٹنے کا کام نوکروں سے ہرگز نہ کرایا جائے۔ اس میں شدھ گنگا جل پڑتا تھا اور گنگا گھاٹ کی کائی بھی ایک خاص مقدار میں ڈالتے تھے۔

یہ کام کرتے وقت رائے صاحب سیاہ پتھر کے اس کھرل کی کہانی سنانے لگتے۔ اسے ان کے پڑ دادا جگن ناتھ پوری سے لائے تھے۔‘‘ جس کاری گر نے یہ کھرل بنایا تھا، اس نے چار دھام کی یاترا کر رکھی تھی۔ اور رائے صاحب کے پڑ دادا سے اس کی پہلی ملاقات بنارس کی اس مندر والی گلی میں ہی ہوئی تھی۔

شادی شدہ زندگی کے سات برس گزارنے کے بعد رائے صاحب کے ایک بیٹا ہوا۔ اس کا نام انھوں نے روپم رکھا۔

پنجوں کے بل چلنے والا روپم میرے ساتھ خوب ہل مل گیا۔ وہ مجھے دور سے ہی پہچان لیتا۔ واقعی روپم بہت ہنس مکھ تھا۔ میں اسے اٹھا لیتا اور اس کے ہاتھ میری عینک کی طرف اٹھ جاتے۔ رائے صاحب کہتے، ’’بیٹا! ان کی عینک ٹوٹ گئی تو پیسے ہمیں ہی بھرنے پڑیں گے۔‘‘

مجھے محسوس ہوتا کہ پیپل کے درخت نے رائے صاحب کا یہ مذاق بھی اسی طرح نوٹ کرلیا جیسے مندر والی گلی یاتریوں، دکان داروں اور بھکاریوں کی داستان قلم بند کرتی رہتی تھی۔

رائے صاحب ہنس کر کہتے، ’’روپم کو بھی اسی طرح اپنے ہاتھ سے سیاہ پتھر کے اس کھرل میں ہاضمہ کی گولیوں کی یہ دوا گھوٹنی پڑا کرے گی۔ بڑوں کی ریت کو وہ چھوڑ تھوڑی دے گا۔‘‘ اور وہ ہاتھ اٹھا کر پیپل کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے دل ہی دل میں کسی منتر کا جاپ کرنے لگتے۔ جیسے پیپل سے کہہ رہے ہوں۔ تم تو تب بھی ہو گے پیپل دیوتا جب ہم نہیں ہوں گے، دیکھنا ہمارے روپم کو سمجھاتے رہنا کہ خاندان کی ریت کو چھوڑے نہیں۔

کبھی کبھی دوا گھونٹتے ہوئے رائے صاحب یہ بول الاپتے۔

ایک ماس میں گرہن جو دوئی

تو ہی انّ مہنگو ہوئی

میں ہنس کر کہتا، ’’آپ کو کیا پروا ہے، رائے صاحب! بھلے ہی ایک مہینے میں دو گرہن لگنے سے انّ مہنگا ہو جائے۔ آپ کے بزرگ جو جائیداد چھوڑ گئے اس پر چار روز کی مہنگائی بھلا کیا اثر کرے گی؟‘‘

’’بات تو ساری دنیا کی ہے۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد کا قصّہ تھوڑی ہی ہے۔‘‘ رائے صاحب کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ اور وہ دونوں بازو کھرل سے اٹھا کر پیپل کی طرف دیکھنے لگتے، جیسے اسے بھی اپنے جذبات میں شریک کرنا چاہتے ہوں۔

کبھی وہ سونا اگلنے والی زمین کا قصّہ لے بیٹھتے تو کبھی کیسر کستوری کا بکھان کرنے لگتے، جن کی سگندھ انھیں بے حد اچھی لگتی تھی۔ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ہی انھیں زیادہ پسند تھا۔ دھوپ میں چمکتا ہوا گنگا جل ان کے تخیل کو ہمالہ کی طرف موڑ دیتا۔ جہاں سے گنگا نکلتی تھی، وہ گنگا کی تعریف کرتے۔ جو بنارس پر خاص طور پر مہربان تھی۔ گنگا کے پکّے سیڑھیوں والے گھاٹ نہ جانے کتنے پرانے تھے، کیا مجال گنگا انھیں بہا کر لے جائے۔ حالاں کہ وہ چاہتی تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ گنگا کو غصّہ آجاتا تو وہ سارے بنارس کو زندہ نگل سکتی تھی۔

یہ سب گنگا میّا کی دیا درشٹی ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہتی۔‘‘ رائے صاحب کھرل میں دوا گھونٹتے ہوئے پرانا بول سناتے،

رانڈ، سانڈ، سیڑھی، سنیاسی

ان سے بچے تو سو دے کاشی

پھر رائے صاحب کی نظر میری طرف سے ہٹ کر جیسے پیپل کے پتّے گننے لگتیں۔

میں کہتا، ’’نہ پیپل کے پتّے گنے جاسکتے ہیں رائے صاحب نہ گنگا کی لہریں!‘‘

’’ماں کا دودھ پیتے وقت روپم کا منہ سیپی سا بن جاتا ہے۔‘‘ رائے صاحب موضوع بدل کر کہتے، ’’دیکھیے روپم اتنا لاڈلا کیسے نہ ہو۔ جب وہ سات برس کے انتظار کے بعد پیدا ہوا۔ میں اکثر اپنی شریمتی سے کہتا ہوں۔ دیکھو بھئی۔ روپم کو جلد اپنا دودھ چھڑانے کا جتن نہ کرنا!‘‘ اور پھر تو وہ گویا ماں کے دودھ پر ویاکھیان شروع کردیتے اور نہ جانے کس کس شاستر سے حوالے ڈھونڈ کر لاتے۔

روپم کی جنم پتری کی بات چھڑنے پر رائے صاحب کہتے، ’’سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ اس سمے۔ نہ آندھی آئی۔ نہ گرہن لگا۔ سمے آنے پر وہ دنیا میں اپنا لوہا منواکے رہے گا۔‘‘ کہتے کہتے وہ ایک دم جذباتی ہوجاتے۔‘‘ بڑا ہونے پر روپم کو میں ایک ہی نصیحت کروں گا کہ جس ہانڈی میں کھائے اسی میں چھید نہ کرے۔‘‘

میں کہتا، ’’چلتی کا نام گاڑی ہے۔ رائے صاحب!‘‘

رائے صاحب بیٹھے بیٹھے کسی راگ کا الاپ شروع کردیتے اور پھر بتاتے ’’راگ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ہر راگ کی اپنی خوبیاں ہیں۔ گانے والے کا کمال اس میں ہے کہ وہ فضا پیدا کردے۔‘‘

اب یہ میرا کمال تھا کہ میں جب چاہتا بات کا رخ مندر والی گلی کی طرف موڑ کر مندر کی فضا پیدا کردیتا۔ کبھی میں کہتا، ’’ایک بات ہے۔ رائے صاحب مندر والی گلی میں جب میں کسی کو ٹانگیں اکڑا چلتے دیکھتا ہوں تو میرا دماغ اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کیے بنا نہیں رہتا کہ وہ بے سوچ اور سخت شخصیت کا مالک ہے۔‘‘ کبھی میں کہتا، ’’رائے صاحب، مندر والی گلی کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب وہاں کوئی عورت ایڑی پر زور دے کر پانو گھسیٹ کر چلتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اسے تغیر بالکل ناپسند ہے اور موقعوں سے لابھ اٹھانے کی بات سوچتے ہوئے اسے ہمیشہ ایک جھجک سی رہتی ہے۔‘‘

رائے صاحب کہتے، ’’اب یہ بات تو اور جگہ بھی سچ ہوگی، ایک مندر والی گلی میں ہی تو نہیں۔‘‘

میں اپنی ہی دھن میں کہتا، ’’مندر والی گلی میں چکّر کاٹتے ہوئے میرے مطالعے میں یہ بات بھی آئی ہے رائے صاحب کسی کی لڑکھڑاتی چال صاف پتہ دیتی ہے کہ اس بیچارے میں قوّتِ ارادی کی ایک دم کمی ہے۔‘‘

میں بار بار رٹ لگاتا، ’’مندر والی گلی نے ہی مجھے سکھایا کہ ایک کھلی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے قوت اور خلوص کا ہاتھ رہتا ہے، اور رائے صاحب مندر والی گلی میں پوجا یا سنگھار کا سامان خریدنے والوں کے بیچ جب بھی میں نے کسی ’’مان نہ مان میں تیرا مہمان‘‘ قسم کے شخص کو دوسروں کی گفتگو میں بیکار کی دخل اندازی کرنے کا عادی پایا تو میں اسی نتیجہ پر پہنچا کہ اس شخص کو اپنے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔‘‘

رائے صاحب شہرت کے بھوکے تھے نہ دولت کے۔ بڑی تیزی سے بات کرتے تھے اور اپنے نظریے پر ڈٹے رہتے۔ گنگا کی عظمت کے وہ قائل تھے اور بنارس کی تاریخ میں سب سے زیادہ گنگا کا ہاتھ دیکھتے تھے، گنگا کی تعریف میں رائے صاحب شلوک پر شلوک سنانے لگتے، جیسے کوئی درزی دوپٹے پر گوٹے کی مغزی لگا رہا ہو۔

رائے صاحب کے گھر مہمان بنے مجھے تین ہفتے سے اوپر ہوگئے تھے۔ میرے لیے یہ بات کچھ کم اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ میں رائے صاحب کا مہمان ہوں۔ کیونکہ ہر ایراغیرا نتھو خیرا تو ان کا مہمان نہیں ہوسکتا تھا، واقعی رائے صاحب کی مہمان نوازی کے قدم زندگی کے خلوص میں گڑے ہوئے تھے۔

ایک روز جب مجھے رائے صاحب کے یہاں رہتے ہوئے سوا مہینہ ہوگیا تھا، رائے صاحب سویرے سویرے میرے کمرے میں آئے۔

میں نے دیکھا۔ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ’’کیا بات ہے۔ رائے صاحب!‘‘ میں نے پوچھا۔

رائے صاحب نے آج پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ’’بات ایسی ہے کہ بولنا بھی مشکل ہورہا ہے۔‘‘

’’پھر بھی بتانا تو ہوگا۔‘‘

’’نہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ آپ یہیں رہیے۔ اپنے مہمان سے بھلا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟‘‘

’’میں سمجھ گیا، رائے صاحب! مجھے یہاں رہتے سوا مہینہ ہوگیا۔ یہ بہت ہے۔ اب واقعی مجھے چلا جانا چاہیے۔‘‘

رائے صاحب میرے سامنے کھڑے کھڑے کبوتر کی طرح پھڑپھڑائے۔ ان کی آنکھوں میں بے حد ہم دردی تھی۔ لیکن ان کے چہرے پر بے بسی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔

مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے دن دوپہر کے وقت جب میں روپم سے کھیل رہا تھا۔ روپم کی ماں نے نوکرانی کو بھیج کر روپم کو منگوا بھیجا تھا۔

میں نے صاف صاف کہہ دیا، ’’روپم کے ماتا جی کو میرے یہاں رہنے سے کشٹ ہوتا ہے تو مجھے واقعی یہاں سے چلا جانا چاہیے۔‘‘

نہیں نہیں۔ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ میرا دھرم نہیں۔ کہ مہمان چلا جائے۔ اپنا کام پورا کیے بنا۔ ویسے اگر آپ کچھ دن کے لیے ہمارے مندر والی گلی کے مکان میں چلے جاتے تو ٹھیک تھا۔

’’میرا تو کوئی خاص کام نہیں۔ مندر والی گلی کو بھی بہت دیکھ لیا۔ اب واقعی مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔‘‘

’’ہم آپ کے رہنے کا انتظام کل سے مندر والی گلی میں کردیتے ہیں، کل سے، آپ مان جائیے۔ وہاں بھی ہمارا اپنا مکان ہے اور اس کی تیسری منزل پر ایک کمرہ آپ کے لیے خالی کرایا جا چکا ہے۔‘‘

’’نہیں میں وہاں جاکر نہیں رہوں گا۔ آپ یقین کیجیے۔ میری طبیعت تو بنارس سے بھر گئی ہے، اب تو میں ایک دن بھی نہیں رک سکتا۔‘‘

’’نہیں آپ کو رکنا پڑے گا۔‘‘

رائے صاحب بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر کر ان کی خشکی کو چاٹنے لگتے۔ وہ بولے، ’’آپ چلے گئے تو ہمیں گنگا میّا کا شراپ لگے گا۔‘‘

’’گنگا میّا کے شراپ کی تو اس میں کوئی بات نہیں رائے صاحب! یہ تو ہماری آپ کی بات ہے۔‘‘

رائے صاحب ہنس کر بولے، ’’معاف کیجیے! شاید آپ مجھے دبّو ٹائپ کا پتی دیو سمجھ رہے ہوں گے۔ جسے انگریزی محاورے میں مرغی زدہ خاوند کہتے ہیں۔‘‘

’’مجھے یہ بات ذرا بھی بری نہیں لگی۔ رائے صاحب! میرے اوپر آپ کا احسان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر چیز اتنی سستی ہے کہ ایک پیسے کے تین سودے آجاتے ہیں۔‘‘

ہاں تو آرام سے بیٹھ کر سنیے۔ پورے پچیس برس بعد مجھے دوبارہ بنارس جانے کا موقع ملا اور اب بہت مہنگائی کا زمانہ تھا۔ کہاں ایک روپے کی پندرہ سیر باسمتی اور کہاں سوا روپے سیر۔ کہاں دو روپے من گیہوں اور کہاں سولہ روپے من۔ روپے کی پانچ سیر چینی کی بجائے پندرہ آنے سیر۔ روپے کا سولہ سیر دودھ کی بجائے بارہ آنے سیر۔ کہاں روپے کی چھ من لکڑی۔ کہاں ساڑھے تین روپے من۔ کہاں روپے کا ایک من کوئلہ۔ کہاں آٹھ روپے من۔ کہاں چھ آنے گز لٹھ۔ کہاں ڈیڑھ روپے گز۔ کہاں سات پیسے گز بڑھیا ململ۔ کہاں دو روپے گز۔ کہاں دس پندرہ روپے کی بڑھیا ریشمیں ساڑھی۔ کہاں سو سوا سو روپے کی۔ یہ مہنگائی جیسے آزادی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ آج میں ایک ادبی بلاوے پر بنارس گیا تھا۔ پہلا گھر مجھے یاد تھا۔ جہاں میں پچیس برس پہلے ٹھہرا تھا۔

میں پوچھتا پاچھتا وہاں پہنچا۔ تو دیکھا کہ وہاں نہ وہ گھر ہے نہ وہ پیپل کا پیڑ۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ گھر اور پیپل تو بہت برس پہلے گنگا میں بہہ گئے۔

میرے دل و دماغ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ رائے صاحب اب دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ ان کے پرانے پڑوسی سے ان کا پتہ چلتے دیر نہ لگی۔ میں وہاں پہنچا تو رائے صاحب بہت تپاک سے ملے۔

پتہ چلا کہ روپم کا بیاہ ہوئے ساڑھے تین برس ہونے کو آئے۔ اب تو روپم کا دو برس کا بیٹا ہے، ’’دیکھیے ہم پوتے والے ہوگئے۔‘‘ رائے صاحب ہنس کر بولے۔

رائے صاحب مجھے کھانا کھلائے بغیر نہ مانے۔ ان کے چہرہ پر انسانیت کا جوہر صاف دکھائی دے رہا تھا۔

پرانے گھر کی بات چلی تو رائے صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ’’اسے تو گنگا میّا لے گئی۔ اور ہمارے پڑ دادا کا لگایا ہوا پیپل بھی گنگا میں بہہ گیا۔‘‘

میں اٹھنے لگا۔ تو رائے صاحب بولے، ’’اب تو پچیس برس پرانی یاد ایسے ہے جیسے کسی کھنڈر کی دیوار، جس کا پورے کا پورا پلستر جھڑ گیا ہو۔‘‘

’’مجھے تو آپ کی مہمان نوازی میں ابھی تک نئے پن کی خوشبو آرہی ہے۔ رائے صاحب!‘‘

’’ارے بھئی چھوڑو۔ موسم کی طرح حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔‘‘ رائے صاحب نے ترش آواز میں کہا۔

میں نے کہا، ’’یاد ہے نا رائے صاحب۔ ان دنوں ایک پیسے کے تین سودے آجاتے تھے۔‘‘

جب میں چلا تو رائے صاحب نے روپم کا پتہ لکھوا دیا۔ جو ان دنوں مندر والی گلی میں رہتا تھا۔ ’’لیجیے روپم کے نام چٹھی لکھ کر سارا حال بتا دوں اسے۔ نہیں تو وہ کیسے جانے گا کہ وہ آپ کی گود میں کھیل چکا ہے۔‘‘ رائے صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ’’دیکھیے! میں نے چودہ سطروں میں ساری بات لکھ ڈالی۔‘‘

میں مندر والی گلی میں پہنچا۔ تو یوں محسوس ہوا کہ مہنگائی کے باوجود کچھ بھی نہیں بدلا۔ اور وہ سنسکرت کہاوت پھر سے میرے ذہن کو گدگدانے لگی ’’جسے کہیں بھی ٹھکانا نہ ملے اسے کاشی ہی آخر ٹھورے!‘‘

روپم رائے صاحب کی چٹھی پڑھ کر اپنی بیوی کو بلا لایا اور ماں کی گود سے نکل کر ننھا شِوم جھٹ میرے پاس چلا آیا۔

روپم بولا، آپ تو مندر والی گلی کے پرانے پریمی ہیں نا۔ دیکھیے! ’’یہی وہ کمرہ ہے، جہاں پچیس برس پہلے پتا جی آپ کو ٹھہرانا چاہتے تھے۔ پتا جی نے لکھا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوگئی تھی کہ ماتا جی آپ کو ہمارے گنگا گھاٹ والے گھر میں رکھ کر خوش نہیں ہیں۔ انھوں نے تو آپ کا مندر والی گلی کے ساتھ گہرا پریم دیکھ کر ہی یہ چاہا تھا کہ آپ کچھ دن اس گلی میں آکر بھی رہ جائیں۔‘‘

چھوڑو وہ پرانی بات ہے۔ ’’میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ تب مجھے ننھا روپم ملا تھا اب ننھا شِوم۔‘‘

شِوم کے ہاتھ میں وشوناتھ مندر کا لکڑی کا چھوٹا سا ماڈل تھا جسے وہ ہوا میں اچھال رہا تھا۔

گھر کی بالکونی میں کھڑے کھڑے میں ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں شِوم اپنا لکڑی کا کھلونا نیچے مندر والی گلی میں نہ گرا دے۔ ننھے شِوم کی ماں نے جلدی جلدی اپنے سسر کا خط پڑھا اور سر پر بنارسی ساڑھی ٹھیک کرتے ہوئے وہ بولی، ’’اب دیکھیے! ہم آپ کو یہاں سے جلدی جانے نہیں دیں گے جو غلط فہمی آپ کو روپم کے ماتا جی کے بارے میں ہوئی وہ شِوم کے ماتا جی کے بارے میں تو نہیں ہوسکتی۔‘‘

مندر والی گلی میں ایسے ہی اتّر، دکھّن اور پورب، پچھم کا سنگم ہورہا تھا۔ جیسے مندر والی گلی بھی کسی گنگا میّا کی طرح پکار رہی ہو۔ آؤ یاتری! میری نئی پرانی لہرو میں اترو!‘‘