ہندوستانیوں کا خاصہ ہے کہ ان کا ہر شوق ترقی کر کے جلد ’’عیاشی‘‘ کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ان کو یہ تاریخی خصوصیت بھی حاصل ہے کہ انہیں کوئی ایسا شوق ہوتا ہی نہیں جو تجارتی، ادبی، تاریخی یا کم سے کم تمدنی حیثیت سے ان کے ملک اور قوم کے لیے مفید ہو۔

چنانچہ ان کا سرمایۂ عزت، اثر اور رسوخ حتّٰی کہ جان و مال بھی اسی شوق کی نذر ہو جاتا ہے اور طبی تحقیقات سے ثابت ہوچکا ہے کہ اس نوع کا جنون جو ہماری زبان میں شوق کہلاتا ہے ’’فسادِ گندم‘‘ کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ سرمایہ داری ان تمام نقائص کی ذمہ دار ہے۔ تیتر بازی سے لے کر مرغ بازی اور ہرقسم کی درمیانی بازیاں امرا ہی کے حصہ میں آگئی ہیں۔ مفلس اور بے زر لوگ اگر ان مشاغل کو اختیار بھی کرتے ہیں تو محض وسیلۂ معاش کی حیثیت سے۔ انہیں اس حیلے سے کم سے کم سرمایہ داروں کی مصاحبت کا شرف ہی حاصل ہوجاتا ہے اور پھر وہ اس سے کافی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے ایک غریب ہمسایہ کسی چودھری کے یہاں چلم بھرنے پر ملازم تھے۔ اتفاق سے چودھری صاحب کو بٹیر بازی کا شوق پیدا ہوگیا اور انھوں نے ہزاروں روپیہ اس کی نذر کر دیا۔ ملازم ذہین آدمی تھا، اس نے فوراً ہی میاں کی نگاہیں پہچان لیں اور جھٹ ایک عمدہ قسم کا بٹیر بازار سے خرید کر سہراب نام رکھ دیا اور مشہور کر دیا کہ میاں کے بٹیر کا مقابلہ کرنے کی غرض سے میں نے سہراب کو تیار کیا ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے کہ جب سے تیار ہوا ہے ایک طرف ریاست رام پور لرزہ بر اندام ہے تو دوسری طرف الور تھرا رہی ہے۔

میاں نے جو ملازم کا یہ رجز سنا تو بگڑ کر بولے، ’’دیکھیں تیرا ’سہراب‘ کیسا شہ زور ہے۔ خدا کی قسم میرے ’اسفند یار‘ کی ایک لات کی بھی تاب نہ لاسکے گا۔‘‘

ملازم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، ’’سرکار میں غریب آدمی ہوں۔ حضور کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ذرا ڈر معلوم ہوتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرا ’سہراب‘ شہر بھر کے پہلوانوں کو پچھاڑ چکا ہے۔ حضور کا ’اسفند یار‘ ماشاء اللہ ہے تو بڑا طاقت ور جانور۔ اکھاڑے بھی بہت سے دیکھ چکا ہے مگر سرکار قصور معاف ہو، سہراب کے لگّے کا وہ بھی نہیں۔‘‘

اب سرکار کو غصہ آگیا، مگر تھے بڑے قدر دان۔ اس معاملہ میں انھوں نے مساوات کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ مونچھوں پر تاؤ دے کر بولے، ’’فضول بکواس میں سننا نہیں چاہتا۔ دعویٰ ہے تو میدان میں آؤ۔ یہ تو کشتی ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے کا سوال نہیں۔ ہر شخص کو آزادی ہے، اپنا کمال دکھانے کی۔‘‘

’’پھر سرکار کچھ انعام مقرر کر دیا جائے۔‘‘

’’انعام۔۔۔ ہاں مناسب ہے، تو میں کہتا ہوں، اگر میرے اسفند یار کو تمہارے سہراب نے بھگا دیا تو قسم ہے قبلہ والد صاحب کے سرِعزیز کی دو سو روپے دوں گا۔‘‘

’’بجا ہے سرکار۔ مگر ہارنے والے کو بھی دنگلوں میں کچھ مل جاتا ہے۔‘‘

’’ہارنے والے کو پچاس روپے ملیں گے۔‘‘

اگلے دن کشتی کا اعلان ہوگیا اور سہراب و اسفند یار اپنی اپنی جگہ خم ٹھونکنے لگے۔ تیسرے روز بڑی دھوم سے پہوان اکھاڑے میں آئے۔

چودھری صاحب اپنے بٹیر کو لیے نہاتی پرتکلف فٹن میں سوار تھے۔ آگے آگے بینڈ بجتا جا رہا تھا، چودھری صاحب پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اس شان سے اسفند یار معرکہ کارِ زار میں وارد ہوئے تو دوسری طرف سے سہراب اپنے مالک کے ہاتھوں میں جوشِ تَہَوُّر سے سرشار آئے۔ بڑی کروفر سے دونوں پہلوان اکھاڑے میں اترے۔ ایک گھنٹہ تک زبردست مقابلہ رہا۔ دونوں بڑی بے جگری سے لڑے۔ مجمع قطعاً خاموش تھا۔ چودھری صاحب کے حاشیہ نشین دعائیں کر رہے تھے کہ اسفند یار غالب رہے اور غریب طبقہ کے لوگ، جن کو چودھری صاحب کے خوانِ کرم سے کبھی کوئی حصہ نہ ملا تھا، اپنی ہم جنسی کے خیال سے ملازم کے طرفدار تھے۔ وہ سہراب کے لیے فتح کی دعا مانگ رہے تھے۔

ان دونوں گروہوں کے علاوہ ’’سخن فہم‘‘ حضرات کاطبقہ جو کسی کا طرفدار نہ تھا بلکہ صرف حق کی فتح چاہتا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ لڑائی کس طرف سے ہو رہی ہے اور منظم حملہ کا انتظام کس پہلوان کی جانب سے زیادہ ہے۔ کس کی لات اور چونچ فنِ سپہ گری کے اصول پر کام کر رہی ہے اور کون اپنی طاقت کو بے اصول صرف کر رہا ہے۔ یہ لوگ فن کے نقطۂ نگاہ سے لڑائی کو دیکھ رہے تھے اور کسی خاص پہلوان کے غالب و مغلوب ہونے کے طالب نہ تھے۔

ایک گھنٹہ کے بعد سہراب دبنا شروع ہوا اور اسفند یار کے مُؤیَّدین خوشی کے نعرے بلند کرنے لگے لیکن لوگ دیکھ رہے تھے کہ سہراب نہایت قاعدے سے پٹ رہا تھا۔ اس کی پسپائی میں بھی شجاعت و بہادری کا ایک مستقل درس پنہاں تھا۔ اس کو مغلوب سمجھ کر جو لوگ ہجوم کر رہے تھے ان کو سخن فہم حضرات نے روک دیا اور غالب کی بالکل طرفداری نہ کی۔ انھوں نے جوش کے ساتھ کہا، خبردار، پہلوان کے قریب نہ آنا۔ اس کا دم نہیں ٹوٹا ہے۔ وہ پھر زور پکڑے گا۔ دیکھو ہاتھ نہ لگے نہیں تو سَر کی خیر نہیں۔

اتنا جاں باز تو اسفند یاری گروہ میں کوئی نہیں تھا کہ اس موقع پر جان اور سر کی بازی لگا بیٹھتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رجزیہ کلمات سن کر سب کی ہمتیں پست ہوگئیں اور جو عارضی ہلچل مچ گئی تھی وہ سرد پڑ گئی۔

اب سہراب نے پھر ہمت کی اور ایک جگہ قدم جما کر کھڑا ہو گیا۔ اسفند یار تھک چکا تھا۔ سہراب نے اس کو دانستہ آگے بڑھنے اور اپنے زور کو بے جا صرف کرنے کا موقع دیا تھا۔ چنانچہ اب اس نے مدافعت شروع کی۔ انجام یہ ہوا کہ دوچار لاتوں ہی میں اسفند یار کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ سہراب برابر اسے دھکیلتا رہا۔ اسی کشمکش میں ایک دفعہ اسفند یار پھر سے اڑ گیا اور فضا تالیوں کی بے شمار آوازوں سے گونج گئی۔ سہراب کا مالک دوڑ کر اپنے آقا کے قدموں پر گر گیا اور عاجزی سے کہنے لگا، سرکار معاف فرمائیے۔ ہم پیٹ بھرنے کے لیے یہ سب جتن کرتے ہیں۔ ان دو سو کے لیے سال بھر سے سَر مار رہا تھا۔ چپکے چپکے پہلوان کی خدمت کر رہا تھا، جب بالکل تیار ہوگیا تو حضور کے سامنے تذکرہ کیا۔

انھوں نے فوراً دو سو روپے کے نوٹ گن دیے اور آئندہ کے لیے ابھی سے پانچ سو روپے کا اعلان کر کے کہا، ’’اچھا اگلے مہینے کے شروع میں ہم ’افراسیاب‘ کو لڑائیں گے۔ تمہارے سہراب سے جیتنے والے کو پانچ سو روپے اور ہارنے والے کو سو روپے دیے جائیں گے۔ اب کے دیکھوں گا میں سہراب کو۔‘‘

ملازم نے ادب سے سر جھکا کر کہا، ’’حضور میرا کیا ہے سب آپ ہی کا ہے۔ میں بھی آپ ہی کا ہوں اور سہراب بھی حضور ہی کا ہے۔‘‘

سہراب برابر جیتتا رہا۔ مسلسل دس بارہ کشتیاں ہزرا ہزار اور دو دو ہزار کی اس نے لڑیں اور کامیاب رہا۔

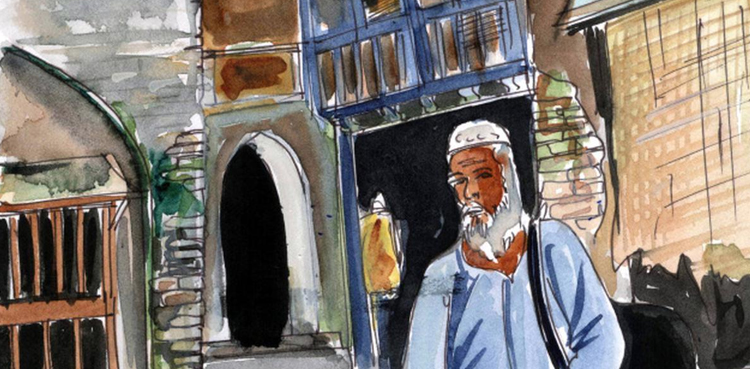

ایک سال کے بعد جو ہم گھر پہنچے تو دیکھا کہ محلہ میں جہاں چلم بھرنے والے ملازم کی جھونپڑی تھی، وہاں ایک عالیشان محل تعمیر ہوگیا ہے جس کے بلند اور شاندار دروازے کے سامنے بٹیروں کے بہت سے پنجرے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس درمیان میں اکثر نوٹس اور سمن اخبارات میں بنام چودھری سعادت حسین ولد امانت حسین ہماری نظر سے گزر چکے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ چودھری صاحب پر ہزاروں روپے کے نالشیں ہوچکی ہیں۔ یہاں آکر یہ حال کھلا کہ چودھری صاحب نے اپنی تمام جائیداد اسفند یار اور افراسیاب کے نذر کر دی۔ اب حالت یہ ہے کہ خدا بخش تو رئیس بنے ہوئے اس فلک بوس محل میں جلوہ افروز ہیں اور چودھری صاحب کا گھر تک نیلام ہوچکا ہے اور ذاتِ شریف پانچ ہزار کی ایک ڈگری کے سلسلہ میں جیل خانہ میں تشریف فرما ہیں۔ مگر دم خم وہی ہیں۔ مہینہ پندرہ روز میں کوئی نہ کوئی خط خدا بخش کے پاس آجاتا ہے جس میں آئندہ دنگل کے متعلق ان کے پرجوش ارادوں کی مفصل اطلاعات درج ہوتی ہیں۔ مگر خدا بخش واقعی خدا بخش ہے۔ وہ نہایت نرمی سے جواب لکھ دیتا ہے۔

سرکار میرا سہراب بوڑھا ہوگیا ہے۔ اب اس میں لڑنے کی سکت نہیں رہی۔ لنگوٹ کھولنے کی رسم بھی ادا کرچکا ہوں۔ اب تو میں اپنے اس محسن کی خدمت میں مصروف ہوں۔ جب تک زندہ رہے گا خدمت کرتا رہوں گا۔ دنگل کا زمانہ اب نہیں رہا۔ آپ کے افراسیاب میں خدا کے فضل و کرم سے قوت ہے۔ اس کا کس بل نہیں ٹوٹا اور وہ ابھی لڑائی کے کام کا بھی ہے۔ مگر شہر میں اور بہت سے پہلوان موجود ہیں، ان سے لڑائیے غلام کو اب معذور سمجھیے۔

(افسانہ و مضمون نگار کوثر چاند پوری کے مشاہدات پر مبنی تحریر)