حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ادیب اور ذہین فن کار اور شو بزنس کے ایک کام یاب آرٹسٹ کی موت کے باوجود لاہور کا سارا کاروبار نارمل طریق پر چلتا رہے گا۔

شاہ عالمی چوک سے لے کر میو اسپتال کے چوک تک ٹریفک اسی طرح پھنسا رہے گا، کوچوان گھوڑوں کو اونچے اور قریبی کوچوان کو نیچے لہجے میں گالیاں دیتے رہیں گے۔ اسپتال کے اندر مریضوں کو کھانا جاتا رہے گا۔ ٹیلی فون بجتا رہے گا، بجلی کا بل آتا رہے گا، فقیر سوتا رہے گا، چوڑھے ٹاکی مارتے رہیں گے، استاد پڑھاتے رہیں گے، ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، قوال گاتے رہیں گے، فاحشہ ناچتی رہے گی، ڈاکیا چلتا رہے گا، سوئی گیس نکلتی رہے گی، تقریریں ہوتی رہیں گی، غزلیں لکھی جاتی رہیں گی، سوئی میں دھاگہ پڑتا رہے گا، قتل ہوتا رہے گا، زچہ مسکراتی رہے گی، بچہ پیدا ہوتا رہے گا۔

شادمان کی لڑکی ٹیلی فون پر اپنے محبوب سے گفتگو کر رہی ہو گی اور آپریٹر درمیان میں سن رہا ہو گا، موچی کے باہر بڈھے گھوڑوں کے نعل لگ رہے ہوں گے اور گھوڑا اسپتال میں نو عمر بچھڑے آختہ کیے جا رہے ہوں گے۔

چلّہ کاٹنے والے دعائے حزب البحر پر داہنے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر اوپر کی طرف اٹھا رہے ہوں گے۔ لڈو بناتا ہوا حلوائی اٹھ کر سامنے والی نالی پر پیشاب کر رہا ہو گا۔ لبرٹی مارکیٹ میں دو نوجوان ایک لڑکی کے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، دلہنوں کے جسموں سے آج ایک اجنبی مہک ابھی اٹھ رہی ہو گی۔ بچے گلی میں کیڑی کاڑا کھیل رہے ہوں گے اور قریبی مکان میں ایک ماں اپنے بیٹے کو پیٹ رہی ہو گی جس کا خاوند ایک اور عورت کے ساتھ جہانگیر کے مقبرے کی سیر کر رہا ہو گا۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں کھلے پائنچوں کی شلواریں پہن کر لڑکوں سے یونین کی باتوں میں مصروف ہوں گی اور ہیلتھ سیکریٹری لاٹ صاحب کے دفتر میں اپنی ریٹائرمنٹ کے خوف سے یرقانی ہو رہا ہو گا۔

کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک ادیب اور فن کار نے ساری عمر پھوئی پھوئی کر کے اپنی شہرت اور نیک نامی کا تالاب بھرا ہو گا اور دن رات ایک کر کے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہو گا اور اس ایک چھوٹے سے حادثے سے وہ سارے دلوں سے نکل گیا ہو گا۔ ہر یاد سے محو ہو گیا ہو گا۔ اس دل سے بھی جس نے اسے جنم دیا ہو گا۔ اس دل سے بھی جس نے اسے سچ مچ یاد کیا تھا اور اس دل سے بھی جس نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دلی محبّت کی تھی۔

تیسرے چوتھے روز اتوار کے دن حلقۂ اربابِ ذوق ادبی میں میرے لیے ایک قرار دادِ تعزیت پاس کی جائے گی۔ عین اسی وقت حلقۂ اربابِ ذوق سیاسی میں بھی ایک قرار داد تعزیت پیش کی جائے گی۔ سب متفقہ طور پر اسے منظور کریں گے، لیکن اس کے آخری فقرے پر بحث کا آغاز ہو گا کہ حلقۂ اربابِ ذوق کا یہ اجلاس حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہے کہ مرحوم کے لواحقین کے لیے کسی وظیفے کا بندوبست کیا جائے۔ اس پر حاضرین دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

ایک اس کے حق میں ہو گا کہ یہ فقرہ رہنے دیا جائے کیونکہ مرحوم ایک صاحبِ حیثیت ادیب تھا اور اس کی اپنی ذاتی کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں موجود ہے۔ پھر کوٹھی کی تفصیلات بیان کی جائیں گی، کچھ اسے دو کنال کی بتائیں گے، کچھ تین کنال کی، کچھ دبی زبان میں کہیں گے کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی خاتون ہے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے اور لکھنے لکھانے کے فن سے بھی آشنا ہے۔

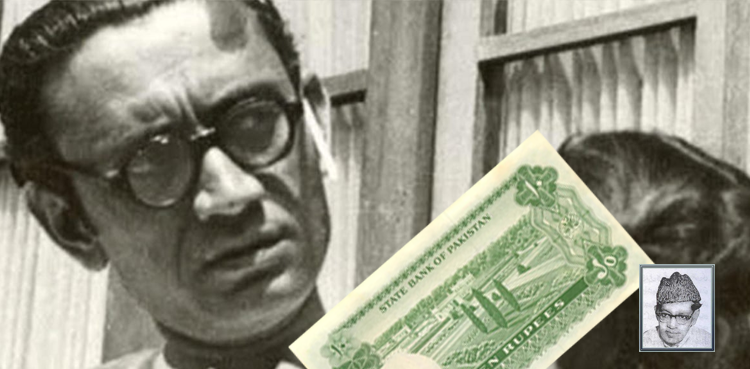

ریڈیو آنے جانے والے ایک ادیب سامعین کو بتائیں گے کہ بانو کی ذاتی آمدنی ریڈیو ٹی وی سے دو ہزار سے کم نہیں۔ میرے ایک دور کے رشتہ دار ادیب اعلان کریں گے کہ وہ ایک مال دار گھرانے کا فرد تھا اور اس کا اپنے باپ کی جائیداد میں بڑا حصّہ ہے جو اسے باقاعدگی سے مل رہا ہے۔ پھر کوئی صاحب بتائیں گے کہ ورثا کو بورڈ سے گریجویٹی بھی ملے گی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ایک ادب نواز کلرک، جو حلقے کی میٹنگوں میں باقاعدگی سے آتے ہیں بتلائیں گے، اس نے اپنے تینوں بچّوں کی انشورنس بھی کرا رکھی تھی۔ گو ان کی رقم بیس بیس ہزار سے زائد نہیں۔ طویل بحث کے بعد اتفاقِ رائے سے یہ فیصلہ ہو گا کہ آخری فقرہ کاٹ دیا جائے، چنانچہ آخری فقرہ کٹ جائے گا۔

پھر مجھ پر آٹھ آٹھ منٹ کے تین مقالے پڑھے جائیں گے اور آخری مضمون میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ میں دراصل پنجابی زبان کا ایک ادیب اورشاعر تھا اور مجھے پنجاب سے اور اس کی ثقافت سے بے انتہا پیار تھا۔

یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد دن ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہونے لگیں گے اور میری پہلی برسی آ جائے گی۔ یہ کشور ناہید کے آزمائش کی گھڑی ہو گی، کیونکہ ہال کی ڈیٹس پہلے سے بک ہو چکی ہوں گی اور میری برسی کے روز آل پاکستان ٹیکنیکل اسکولز کے ہنر مند طلبا کا تقریری مقابلہ ہو گا، کشور کو پاکستان سینٹر میں میری برسی نہ منا سکنے کا دلی افسوس ہو گا اور وہ رات گئے تک یوسف کامران کی موجودگی میں کفِ افسوس ملتی رہے گی۔

لوگ اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو ایک ایشو بنا لیں گے اور لوگ جو عمر بھر مجھے جائز طور پر ناپسند کرتے رہے تھے وہ بھی کشور ناہید کے ’برخلاف‘ دھڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھ سے محبّت کی بنا پر نہیں کشور کو ذلیل کرنے کی غرض سے، پھر ذوالفقار تابش کی کوششوں سے گلڈ کے بڑے کمرے میں یہ تقریب منائی جائے گی اور عتیق اللہ، شکور بیدل، ریاض محمود، غلام قادر، سلیم افراط مجھ پر مضمون پڑھیں گے۔

کس قدر دکھ کی بات ہے کہ زمانہ ہم جیسے عظیم لوگوں سے مشورہ کیے بغیر ہم کو بھلا دے گا۔ میں ہُوا… نپولین ہوا، شہنشاہ جہانگیر ہوا، الفرج رونی ہوا، ماورا النّہر کے علما ہوئے، مصر کا ناصر ہوا، عبدالرحمٰن چغتائی ہوا، کسی کو بھی ہماری ضرورت نہ رہے گی اور اتنے بڑے خلا پانی میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح بھر جائیں گے۔ ہماری اتنی بڑی قربانیوں کا کہ ہم فوت ہوئے اور فوت ہونا کوئی آسان کام نہیں، لوگ یہ صلہ دیں گے۔

افسوس زمانہ کس قدر بے وفا ہے اور کس درجہ فراموش کار ہے۔

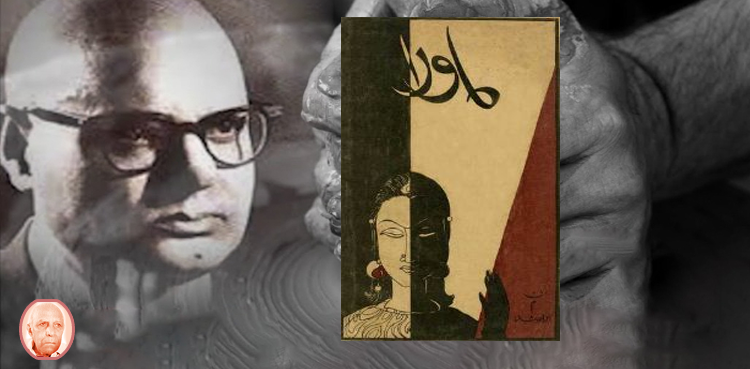

( اردو کے نام ور ادیب اور افسانہ نگار نے اپنی موت کے پس منظر میں یہ تحریر سپردِ قلم کی تھی)