بچپن میں مجھ کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ جب تک کوئی کہانی نہ کہتا مجھے نیند نہ آتی۔ ایک دن مجھے بخار ہوگیا۔ دوپہر سے جو چڑھا رات ہوگئی۔

امّاں میرے سرہانے بیٹھی سَر دبا رہی تھیں۔ نانی مغلانی جن کا گھر ہماری دیوار سے لگا ہوا تھا، اتنے میں میری خبر سن کر آگئیں اور میرے تلوےسہلانے لگیں۔ نانی مغلانی کی عمر اس وقت اسّی کے قریب ہوگی۔ بڑی ملنسار اور محبت کرنے والی۔ مجھ پر تو ان کی جان جاتی تھی۔ آج تک مجھے، ان کی صورت، ان کی محبت اور ان کی باتیں یاد ہیں۔ صورت ایسی تھی جیسے جنّت کی حوروں کی سنتے ہیں اور باتوں کی لذّت، اللہ بخشے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شہد کے گھونٹ کانوں سے ہوکر دل میں اتر رہے ہیں۔ میں بخار میں کراہ رہا تھا اور وہ دونوں اس کوشش میں تھیں کہ کس طرح مجھے نیند آجائے۔

سَر دبانے اور تلوے سہلانے سے جب میری آنکھ نہ لگی تو امّاں جان نے کہا، ’’میاں سوتے کیوں نہیں آنکھیں بند کرکے نیند کو بلاؤ تو۔ کہو تو نانی مغلانی تمہیں کوئی کہانی سنائیں؟‘‘ میں جلدی سے بولا ’’ہاں نانی سناؤ۔‘‘

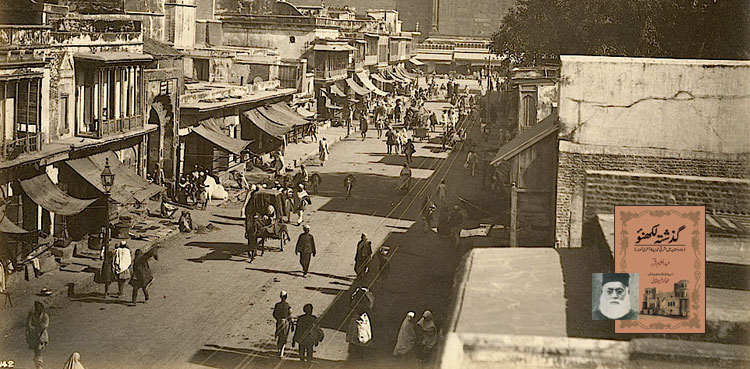

نانی مغلانی سنبھل کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں۔ ’’بھئی پرستان کا قصہ نہیں اسی دلّی کا واقعہ ہے جب قلعہ آباد تھا اور بہادر شاہ تخت پر، اگلی باتیں تو کہاں رہی تھیں کہ شہزادوں، سلاطین زادوں کو تیر اندازی، تلواریں چلانی سکھائی جاتیں، ان کے کھیل تو یہ رہ گئے تھے کہ گھر میں اٹکن بٹکن کھیل رہے ہیں، پچیسی ہورہی ہے یا باہر نکلے

تو مرغ بازی، پتنگ بازی ہونے لگی۔ بعض لاڈلے اور محل کے میت تو ایسے تھے کہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ برس کی عمر ہوجاتی تھی مگر انّا منھ دھلاتی۔ کھلائی نوالے بنا بنا کر منھ میں دیتی۔

ان ہی سلاطین زادوں میں ایک مرزا شبو بھی تھے۔ نام تو میں نہیں بتاؤں گی، خدا ان کی روح کو نہ شرمائے، بس مرزا شبو ہی سمجھ لو بڑے دیدارو، مگر ایسے بھولے کہ انّیس برس کی عمر میں شرم کا یہ حال تھا کہ محل کی ساری لڑکیاں ان سے مذاق کرتیں اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ اس شرم اور بھولے پن پر اللہ رکھے عاشق مزاج ایسے کہ آج کسی کی ہنسی پر فریفتہ ہوگئے تو کل کسی کے رونے پر لوٹ پوٹ۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ شہر میں ایک بڑی دھوم کی شادی ہوئی۔ قلعے کی ساری شہزادیاں اور شہر کے امیروں کی بیویاں، بہو، بیٹیاں اس میں شریک ہونے کو آئیں۔ دولھا، مرزا شبو کا لنگوٹیا یار تھا، لہٰذا وہ دولھا کے ساتھ ہاتھی پر سے اترے تو مرزا شبو بھی نیچے آئے۔ اتنے میں ایک پالکی کے کہاروں کا پاؤں رپٹا، پالکی کندھوں سے اتر گئی اور پالکی کا پردہ کھل کر، سواری کے کار چوبی دوپٹے کا پّلا نیچے لٹک گیا اور ساتھ ہی ایک مہندی لگا گورا گورا پاؤں نظر آیا۔ مرزا شبو نے ایک کہی نہ دو، خنجر کمر سے کھینچ لٹکتا ہوا پّلا کاٹ لیا کہ غیروں کی نظر نہ پڑے۔ انھیں پردے کا بڑا خیال تھا، پّلا تو کاٹنے کو انھوں نے کاٹ لیا مگر پلّے والی کے پاؤں پر عاشق ہوگئے اور یہ کیفیت ہوئی جیسے تیر لگا ہوا کبوتر تڑپنے لگے۔ ساتھ والے بہ مشکل گھر لائے۔ گھر آتے ہی منھ لپیٹ کر پڑ گئے۔

زنانے سے مردانے تک عورتوں مردوں کا تانتا لگ گیا۔ جھاڑا پھونکیاں ہورہی ہیں، ملاّ سیانے بلائے جارہے ہیں، پوچھا جارہا ہے صاحبِ عالم منھ سے تو بولیں، بتاؤ تو کیا ہوا۔ تم تلوار باندھ کر گئے تھے، پھر بری نظر کا وار کس طرح ہوگیا۔ لیکن صاحبِ عالم جو پڑے ہیں تو منھ سے بولنا، سَر سے کھیلنا کیا، کروٹ تک نہیں لیتے۔

قلعے کی سرکاروں میں ایسے ویسے چپڑ قناتیوں کا گزر تو تھا نہیں، کیسی ہی چھوٹی ڈیوڑھی سہی، جب کسی کو نوکر رکھتے تو اس کی سات پیڑھیوں کی تحقیقات کر لیتے، پھر شہزادوں اور سلاطین زادوں کے ساتھ رہنے والوں اور مصاحبوں کے لیے تو ایسی چھان بین ہوتی جیسے بیٹا یا بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ اصلیوں، نجیبوں کے لڑکے تلاش کیے جاتے جو صورت شکل کے بھی اچھے ہوتے، کوئی خامی بھی ان کے اندر نہ ہوتی اور وقت پڑنے پر اپنے آقا کے پسینے کی جگہ خون بہانا اپنی اصالت اور شرافت سمجھتے۔

اچھا، تو یہ صاحبِ عالم جن کا قصہ ہے، ان کی صحبت میں بھی کئی نوجوان تھے۔ یوں تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے تعلق سے آقا کی اس حالت کا افسوس تھا کہ ان کے ہنسی مذاق اور چرندم خورندم پر اوس پڑ گئی تھی لیکن حقیقی صدمہ ایک بانکے مرزا کو تھا، یہ جلے پاؤں کی بلّی کی طرح تڑپتے پھرتے، پہروں صاحب عالم کے سرہانے بیٹھے رویا کرتے۔ چوتھا دن تھا کہ دوپہر کے وقت صاحبِ عالم نے ہائے اللہ کر کے دو شالہ منھ پر سے ہٹایا اور آنکھ کھول کر بانکے مرزا کی طرف دیکھا۔ اس وقت اتفاق سے یہی دونوں تھے۔

صاحبِ عالم: کون…بانکے مرزا؟

بانکے مرزا: جی ہاں غلام ہے۔

صاحبِ عالم: ارے بھئی جاؤ اپنے گھر۔ میرے ساتھ کیوں مر رہے ہو۔

بانکے مرزا: صاحب عالم یہاں سے تو میری لاش جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے۔

صاحب عالم: کیوں بھئی؟

بانکے مرزا: صاحب عالم ایسی زندگی پر تف ہے کہ جس کی ہم خدمت کریں، وہ ہمیں اپنا دکھ درد کہنے کے قابل بھی نہ سمجھے۔

صاحب عالم: اور جو بات بتانے کی نہ ہو۔

بانکے مرزا: اسی لیے تو عرض کرتا ہوں آپ نے مجھے ذلیل سمجھا، بہت اچھا نہ بتائیں۔ یہ کہہ کر بانکے مرزا نے خنجر کمر سے کھینچ اپنی چھاتی پر رکھا اور چاہتے ہی تھے کہ اپنے دل کو چھید ڈالیں صاحبِ عالم نے چھپٹ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑی ضد بحث کے بعد صاحبِ عالم نے مرزا بانکے کے ہاتھ سے خنجر لیا اور اپنے پاس بٹھا کر ساری داستان سنائی کہ اس طرح میں فلاں کی شادی میں گیا تھا وہاں ایک پالکی اتر رہی تھی، یوں پالکی کے کہار رپٹے، یوں پالکی کا پردہ کھل گیا اور اس طرح پالکی میں بیٹھنے والی کے دوپٹے کا پلّا لٹک پڑا، یہ خیال کر کے میں نے وہ پّلا کاٹ لیا کہ پردہ فاش نہ ہو۔ اس میں سواری کے پاؤں کا تلوا نظر آیا جسے دیکھتے ہی میری بری حالت ہوگئی۔ نہ بھوک ہے نہ پیاس، زندگی اجیرن معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ اور دو چار دن میرے پہلو میں نہ آگئی تو ارادہ ہے کہ کچھ کھا کر سو رہوں یا اپنا گلا کاٹ لوں۔

بانکے مرزا: اچھا تو آپ اب کھڑے ہو جائیے، کھائیے پیجیے، ہسنیے، بولیے ذرا فکر نہ کیجیے۔ اس پالکی والی کا پتہ لگانا اور اسے آپ کے پہلو میں لا بٹھانا بانکے مرزا کا کام ہے۔

صاحب عالم: (خوش ہو کر) تم اس کا پتہ لگا لو گے۔

بانکے مرزا: پتہ نہیں لگاؤں گا تو منھ نہیں دکھاؤں گا۔ دوپٹے کا وہ پّلا جو آپ نے کاٹا ہے، مجھے عنایت کر دیجیے۔

صاحب عالم: پلّو اپنے سرہانے سے نکال کر دیتے ہیں ( کب تک؟)

بانکے مرزا: کم سے کم پندرہ دن اور زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ۔ میری شرافت پر بھروسہ کیجیے۔ لیجیے، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔

بانکے مرزا نے رفاقت کے جوش اور شرافت کے تقاضے سے وعدہ تو کرلیا مگر جب قلعہ سے باہر نکلے تو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا حماقت کی شادی تھی، ہزاروں عورتیں آئی ہوں گی، پھر فقط دوپٹے کے ایک پلّو سے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ کون تھا۔ لیکن اب تو وعدہ کر آئے تھے، قولِ مرداں جان دارد!

بڑا فکر ہوا، چاروں طرف خیال دوڑایا۔ شادی والے دن اتفاق کی بات یہ آگرے گئے ہوئے تھے، سواریاں بھی آتے جاتے نہیں دیکھی تھیں۔ سوچتے سوچتے شہر کی کٹنیاں یاد آگئیں جو سب سے زیادہ چالاک تھیں۔ انھیں مگھّم میں قصہ سنایا اور کھوج لگانے کے لیے مقرّر کیا۔ کٹنیوں نے بھی انعام کے لالچ میں ایک ایک کوچہ چھان مارا مگر کوئی کھوج نہ لگا، بھلا شریف زادیوں میں کون اپنا گھٹنا کھولتی اور لاجوں مرتی۔

آخر وعدے کے دن پورے ہونے کو آئے اور کوئی صورت نہ نکلی۔ بانکے مرزا نے دل میں ٹھان لی کہ اب اس سے پہلے کہ صاحبِ عالم کو منھ دکھاؤں مر جانا بہتر ہے۔ دل میں یہ ٹھان کر سنکھیا لائے اور اس کی پڑیا اپنے سرہانے رکھ لی کہ رات کو کھا کر سو جاؤں گا۔ تھے ایسے مرد کہ اپنی بیوی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ مہینہ بھر میں کسی نے نہیں جانا کہ بانکے مرزا کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اب یہ تماشا سنو جس دن بانکے مرزا نے سنکھیا لا کر رکھی ہے اسی روز اتفاق سے ان کی بیوی نے دھوپ دینے کو اپنے کپڑے نکالے۔ اچانک ایک دوپٹے پر مرزا کی نظر پڑی۔ غور سے دیکھا تو اس کا پّلا کٹا ہوا دکھائی دیا۔ اچھل پڑے، جلدی سے صاحبِ عالم کا دیا ہوا پلّو کا ٹکڑا نکالا۔ دوپٹے سے جا کر ملایا تو ٹھیک تھا۔

بیوی: آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟

مرزا: ذرا کوٹھڑی کے اندر چلو تو بتاؤں۔ بیوی میاں کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ مرزا نے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور دوسرے ہاتھ سے بیوی کا بازو پکڑا اور اندر لے گئے۔بانکے مرزا: یہ کس کا دوپٹہ ہے۔

بیوی: (سہمی ہوئی آواز سے) میرا۔ آپ ہی نے بنوا کر دیا تھا۔ یاد کر لیجیے۔

بانکے مرزا: یاد ہے مگر اس کا پّلو کٹا کس طرح سچ مچ بتا دو، ورنہ خیر نہیں۔ پارسا بیوی پہلے تو بہت گھبرائی لیکن چوںکہ خطا کار نہ تھی اس لیے اس نے حرف بہ حرف سارا واقعہ سنا دیا اور مرزا کے قدموں پر سَر جھکا کر بولی۔ ’’لونڈی کا اتنا قصور ضرور ہے کہ آپ سے کہا نہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے۔‘‘

اتنا سن کر بانکے مرزا پر ایک سکتے کا سا عالم طاری ہوگیا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بڑی دیر تک مرزا کچھ سوچتے رہے، پھر ایک دفعہ ہی جیسے سوتے سے آدمی جاگتا ہے، پیچھے ہٹ کر بولے۔ ’’بیگم میں زبان دے آیا ہوں۔‘‘

بیوی: (سَر اٹھا کر حیران ہوتے ہوئے) کیا زبان دے آئے اور کسے؟

مرزا: یہ نہ پوچھو اور جو میں کہوں کرو۔

بیوی: مجھے آپ کے حکم سے کب انکار ہے۔

مرزا: تو یہی جوڑا جس کے دوپٹہ کا پّلا کٹا ہوا ہے پہن لو۔ بناؤ سنگھار بھی اس دن جیسا کرلو۔ میں ابھی پینس لاتا ہوں اس میں بیٹھ کر جہاں میں لے جاؤں چلو۔ بیوی میاں کا منھ دیکھنے لگی، کچھ بولنے کی جرأت نہ تھی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔

یہ دیکھ کر مرزا نے بڑی ہمتّ سے کہا، دیکھو! بیگم آج تک تم میری بیوی تھیں اور میں تمہارا میاں لیکن آج میں یہ رشتہ توڑتا ہوں۔ بیوی اتنا سنتے ہی سفید پڑ گئی اور بدن تھرتھرانے لگا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر گلوگیر آواز میں کہنے لگی، اچھا اتنا تو بتا دو کہ تم مجھ سے خفا تو نہیں۔

مرزا بولے، بیگم اس وقت ایسی باتیں نہ کرو، میرے ارادے میں ذرا سا فرق آیا تو سارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ میرا لاشہ تمہیں تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے مرزا باہر چلے گئے، پالکی لاکر دروازے پر لگا دی۔ بیوی ہانپتی کانپتی پالکی میں سوار ہوئی آگے آگے مرزا تھے اور پیچھے پیچھے پالکی۔ قلعہ میں داخل ہوئے اور صاحبِ عالم کے دیوان خانے پر جا پہنچے۔ دروازے میں پالکی رکھوائی، آپ اندر گئے۔ صاحبِ عالم مسہری پر لیٹے ہوئے تھے، مرزا کو دیکھتے اٹھ بیٹھے اور بولے،

’’کہو مرزا ہمارا کام بنا، تمہارے وعدے میں صرف آج اور کل کا دن باقی ہے۔‘‘

مرزا: آپ نے مرزا کو سمجھا کیا ہے صاحبِ عالم۔ ابھی ہماے خون میں اصالت کے جوہر موجود ہیں۔ آپ کی مراد لے کر آیا ہوں۔

صاحبِ عالم: (بیتاب ہوکر) کہاں کہاں؟

مرزا: ڈیوڑھی میں پینس رکھی ہے۔ صاحبِ عالم تھے تو نرے صاحبِ عالم اور عاشق مزاج بھی، لیکن ابھی تک اپنے بڑوں کی عزّت کا پاس تھا۔ رعایا کی بہو بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے کی عادت نہ تھی، کچھ سہم سے گئے اور متوحش آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔

مرزا: آپ گھبرا کیوں گئے؟

صاحبِ عالم: بڑے حضرت کا ڈر ہے۔

مرزا: اس کا میں نے بندوبست کرلیا ہے۔

صاحبِ عالم: تو پھر اندر لے آؤ۔

مرزا: لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کیا ہے۔ چار گھنٹے کے وعدے پر لایا ہوں، شوہر والی ہیں، کوئی رانڈ، بیوہ یا بازاری عورت نہیں۔

صاحبِ عالم: اچھا، انہیں اندر بھیج دو لیکن تم کہیں چلے نہ جانا۔ مرزا بہت خوب کہہ کر ڈیوڑھی میں پالکی کے پاس آئے اور بیوی کو آواز دی۔

بیوی پریشان میاں کی اس حرکت سے سہمی ہوئی اپنے خیالات میں محو ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ میاں کی آواز جو سنی تو چونک پڑی اور بھرّائی ہوئی آواز میں بولی فرمائیے۔ مرزا نے کہا یہ میرے ولی نعمت کا مردانہ مکان ہے، اندر صاحبِ عالم تشریف رکھتے ہیں، اتر کر ان کی خدمت میں جاؤ، ان کا دل بہلاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں…یہ کہتے کہتے مرزا کی آواز بھرّا گئی، مگر وہ بات کے دھنی تھے۔ بولے میں منھ پھیرے لیتا ہوں، اترو اور اندر جاؤ، سامنے والے کمرے میں صاحبِ عالم تشریف فرما ہیں۔ بیوی کانپتی ڈرتی پالکی سے اتری اور لڑکھڑاتی ہوئی اندر گئی۔ منھ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا اور آنکھوں سے لڑیاں جاری تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر صاحبِ عالم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔

صاحبِ عالم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نظر نیچی کر لی، جوانی تھی، شہزادے تھے، اس پر عشق، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہاتھ بڑھائیں، آنے والی کی سسکیوں کے ساتھ رونے کی آواز برابر کانوں میں چلی آرہی تھی۔

صاحبِ عالم: (نیچے آنکھیں کیے کیے) نیک بخت تم تو رو رہی ہو۔ میں تم سے کچھ کہتا تو نہیں صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے میاں کون ہیں۔

عورت: (بڑی مشکل سے) بانکے…مرزا…

(صاحبِ عالم حیرت سے) تم بانکے مرزا کی بیوی ہو، تمہارا ہی دو پٹّہ زمین پر لٹک گیا تھا؟

عورت: (روتے ہوئے) جی ہاں یہ دیکھیے۔

صاحبِ عالم: (گھبرا کر) غضب، غضب لاحو ل ولا قوۃ۔ اور وہ ننگے پاؤں ننگے سر ڈیوڑھی کی طرف چلے۔ عورت سہم کر اوندھے منہ سجدے میں گر پڑی۔ بانکے مرزا ڈیوڑھی میں آنکھیں بند کیے، مونڈھے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ صاحبِ عالم نے آتے ہی کہا اماں مرزا تم یہ کس کو لے آئے، ان پر تو کوئی جن عاشق معلوم ہوتا ہے جوں ہی میں نے انھیں ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھانا چاہا تاب دان میں سے ایک نہایت بدہیبت ہاتھ نکلا اور آواز آئی کہ خبر دار یہ ہماری منکوحہ ہے ہاتھ لگایا تو ابھی گلا گھونٹ دوں گا۔ اس لیے انھیں تو یہاں سے لے ہی جاؤ۔

مرزا نے کہا، صاحبِ عالم، یہ تو آپ نے میری ساری محنت ہی اکارت کر دی۔ حضرت وہم نہ کیجیے، جائیے اب کے اگر ہاتھ دکھائی دے تو مجھے بلا لیجیے گا میرے سامنے اگر ہاتھ نکالا تو جن کو بھی ٹنڈا سمجھ لیجیے۔ مرزا کی رفاقت اور محنت کا نقش صاحبِ عالم کے دل میں اور بھی گہرا بیٹھتا جاتا تھا۔ آخر تیموری خون میں جوش آگیا، غیرت آئی سوچا کہ مرزا نے میرے نمک کا پاس کرکے اپنی بیوی کو مجھ تک پہنچا دیا۔ اب مجھے بھی اپنی شرافت دکھانی چاہیے۔ مرزا کو اپنے آگے لے کر کہا، اچھا مرزا دیکھوں تم کتنے بہادر ہو جاؤ اور انھیں ہاتھ لگاؤ، اس جن سے مقابلے کرو، اتنے میں ذرا محل ہو آؤں، یہ کہتے ہوئے صاحبِ عالم تو زنانی ڈیوڑھی کی طرف چلے اور مرزا ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کمرے کے اندر پہنچے۔ بیوی کو دیکھا تو سَر بہ سجدہ ہے۔ آواز دی، کچھ جواب نہ ملا۔ آنکھیں تاب دان کی طرف لگی ہوئی تھیں، چھپر کھٹ کے قریب جاکر کھڑے ہوئے تھے کہ یکایک تاب دان کے اندر سے ایک سیاہ بھجنگ کالا ہاتھ نکلا اور آواز آئی خبردار جو اس عورت کو کسی نے ہاتھ لگایا، اسے فوراً اپنے گھر پہنچا دو۔ مرزا پہلے تو جھجکے پھر سنبھل کر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور اللہ کا نام لے کر نکلے ہوئے ہاتھ پر تلوار مار دی اور آنکھیں بند کرلیں۔ ادھر تو ہاتھ چھپر کھٹ کے اوپر گرا اور ادھر تاب دان کی پشت پر کسی کے گرنے کا دھماکہ ہوا۔

نوکر چاکر آواز سن کر دوڑے دیکھا تو صاحبِ عالم خون میں لت پت بے ہوش پڑے ہیں۔ شور مچ گیا۔ مرزا کے کانوں میں جو یہ آوازیں پہنچیں تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے دیکھتے باہر پہنچے اور ہائے صاحبِ عالم، میرے آقا کہہ کر صاحبِ عالم کے پاس گر پڑے اور پھر سنبھل کر اٹھے۔ بیوی کو تو سوار کرا کے گھر روانہ کیا اور صاحبِ عالم کو اٹھوا کر کمرے میں لائے، جرّاحوں کو چپ چپاتے بلوایا مرہم پٹی کرائی، ہوش میں لانے کی تدبیریں کیں۔ خدا خدا کرکے کوئی مہینہ بھر کے بعد زخم مندمل ہونا شروع ہوا اور صاحب عالم اپنے سہارے اٹھے بیٹھنے اور بات چیت کرنے لگے۔

اب ایک دن رات کے بارہ بجے موقع پا کر مرزا نے ذرا کڑے تیوروں سے صاحبِ عالم سے کہا، قبلہ یہ آپ کو کیا سوجھی تھی، میرے ہی نامۂ اعمال کو سیاہ کرنا تھا۔ صاحبِ عالم نے جواب دیا، ’’سنو مرزا، جب تم سَر ہوئے تو میں نے اپنا حالِ زار تم کو سنا دیا اور تم اس کا کھوج لگا کر میرے پاس لے بھی آئے لیکن جب اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ میں بانکے مرزا کی بیوی ہوں تو تمہارا نام سنتے ہی مجھے اتنی غیرت آئی کہ اگر خود کشی گناہ نہ ہوتی تو اسی وقت اپنا خاتمہ کر لیتا۔

مرزا ایک معمولی سا آدمی تو نمک کی اتنی پاس داری کرے اور میں بادشاہوں کی اولاد کہلا کر اپنی رعایا کے حق میں بھیڑیا نکلوں۔ اس وقت مجھے یہی سوجھا کہ جس ہاتھ سے اس پاک دامن کے پّلو کو چھوا تھا وہ ہاتھ اسی شخص کی تلوار کاٹے جس کا میں گنہ گار ہوں۔ چنانچہ یہ ڈھونگ بنایا اور ترکیب کارگر نکلی۔

مرزا نے جماہی لیتے ہوئے کہا، بہ ہر حال آپ نے اچھا نہیں کیا، میری آنکھیں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتیں۔ خیر اب آپ آرام فرمائیے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ صبح کو نوکر چاکر اٹھ کر صاحبِ عالم کے کمرے کی طرف آنے لگے تو مرزا کے بچھونے پر خون کے چکتے دیکھتے، چادر جو ہٹائی تو چھاتی میں خنجر گھسا ہوا تھا اور مرزا مردہ۔یہاں تک کہانی کہنے کے بعد مغلانی نانی چپ ہوگئیں۔

والدہ: اور اس بے چاری بیوی پر کیا گزری؟

مغلانی: خدا نے جیسی ڈالی صبر شکر کیا۔ اس زمانے کی عورتیں ایسی تو تھیں نہیں کہ ہائے واویلا مچا کر محلّے کو سَر پر اٹھا لیں۔ دوسرے بانکے مرزا اتنا چھوڑ گئے تھے کہ بیوی کی ساری زندگی کو بہت تھا۔ کونے میں بیٹھ کر آبرو کے ساتھ گزار دی۔

والدہ: کاش میں انھیں دیکھتی۔ مغلانی نانی نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور بولیں، لو بُوا دیکھ لو، وہ جنم جلی بانکے مرزا کی بیوہ یہی ہے۔

والدہ حیرت سے ان کا منھ تکنے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور گھر میں سناٹا چھا گیا۔

(از: اشرف صبوحیؔ دہلوی)