اس کا نام سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے یہ تصویر ابھرتی ہے۔

گہری رنگت والا ایک طاقت وَر شخص، وحشی گھوڑے پر سوار، دو آہنی آنکھیں اور بھری بھری مونچھیں۔ اس کے ہونٹ مونچھوں میں چھپے رہتے تھے۔ کوسما ایک خطرناک آدمی تھا، قانون کا مجرم، ہمیشہ گھوڑے پر سوار، کندھوں پر رائفل اور کمر میں گز بھر لمبی تلوار۔

اب میں کم و بیش سو سال کا ایک بوڑھا ہوں، سو سال میں بڑی دنیا دیکھی ہے میں نے، جگہ جگہ کی سیر کی ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملا ہوں، لیکن کوسما جیسا دلیر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔

وہ کوئی دیوہیکل شخص نہیں تھا درمیانہ قد، چوڑی اور پُرگوشت ہڈیاں، سورج کی تمازت نے اس کا رنگ جھلسا دیا تھا۔ گھر سے باہر رہنے والوں کے ساتھ عموماً یہی ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دبدبے اور ہیبت کا دوسرا نام کوسما تھا۔ کسی کا اس سے ایک بار آنکھیں ملا لینا ہی بہت تھا۔

وہ زمانہ ہمارے وطن کے لیے بڑا پُرآشوب تھا۔ ترک اور یونانی، رومانیہ کی سرزمین تاراج کررہے تھے۔ عجب اداسی اور بے کیفی کا دور تھا۔ ہر رومانیین غیر محفوظ تھا اور خوف کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ کوسما نے انہی حالات کے باعث باغیانہ رویہ اختیار کیا تھا اور اس طرز حیات میں خوب کام یاب تھا۔ شاید وہ واحد رومانیین تھا جو ترکوں اور یونانیوں دونوں سے محفوظ تھا۔

اس کا مسکن جنگل اور پہاڑ تھے آج یہاں تو کل وہاں، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک بار وہ گرفتار بھی ہوا اور اسے ہتھ کڑیاں پہنادی گئیں لیکن وہ بھی کوئی اور نہیں، کوسما تھا۔ اس نے صرف ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرلیا پھر فوراً گھوڑے پر سوار ہوکے گھنے جنگلوں میں گم ہوگیا۔

شاید اس کے نوشتے میں تحریر تھا کہ بندوق کی گولی اس پر اثرانداز نہیں ہوگی، ہاں! کوئی چیز اسے زد پر لے سکتی تھی تو وہ چاندی کی گولی تھی۔

وہ عہد بہادروں کا عہد تھا۔ کم زور صرف سر جھکا کر، صرف اطاعت کرکے زندہ رہ سکتا تھا۔ سنتے ہیں، مالدیویا کی سرحدوں کے اس پار، ولے شیا میں بھی ایک شخص رہتا تھا جس کی صفات کوسما سے ملتی جلتی تھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔

وہ رات کی تاریکی میں سرحد پر ایک دوسرے سے ملتے اور اپنا اپنا مالِ غنیمت ایک دوسرے سے تبدیل کرلیتے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرحد پر متعین محافظوں نے اسے گرفتار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوسما کا گھوڑا تو کوئی جن یا بھوت تھا، پلک جھپکتے ہی غائب ہوجاتا، محافظوں کی گولیاں بھی اس تک نہ پہنچ پاتیں، ویسے بھی سرحد کا علاقہ بکاﺅ کی پہاڑی سے بہت دور تھا، رات کی رات وہاں جاکر لوٹ آنا بہت دشوار بلکہ ناممکن تھا، لیکن کوسما کے لیے ایسا نہیں تھا، وہ تو اس دنیا کا انسان ہی نہیں تھا۔

اس کی زندگی، جنگلوں، میدانوں اور پہاڑوں میں گزر رہی تھی۔ وہ کوئی عاشق، کوئی مجنوں نہیں، ایک فاتح شخص تھا، فاتح اور ظفر مند، اس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی۔ لوگ اس کی دہشت سے لرزتے تھے۔

ول تورستی میں یونانی نسل کا ایک شخص رہتا تھا اس کا نام فرنکو لازیم فریڈ تھا۔

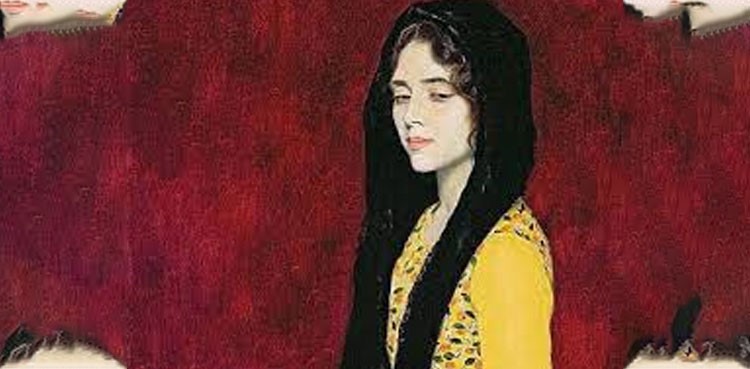

ہماری سَرزمین پر ایک ویران محفل میں رومانیہ کی ایک نازنین رہتی تھی، وہ بے مثال حسن کی مالک تھی، اس کی بھنویں کمان کے مانند اور آنکھیں جُادو بھری تھیں۔ نوعمری میں اس کی مرضی کے خلاف علاقے کے ایک بڑے زمین دار سے اس کی شادی کردی گئی تھی۔ حسن اتفاق سے شادی کے بعد جلد ہی اس کا خاوند چل بسا۔ اب یہ جواں سال حسینہ اس کی تمام جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ اس کا نام سلطانہ تھا۔

نکولازیم فریڈ اس حسین و جمیل بیوہ کے عشق میں بری طرح گرفتار تھا۔ اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے لیکن سلطانہ کسی طور بھی اس کی نہ ہوسکی، حد ہے کہ اس نے جادو ٹونے بھی کرائے، مگر سب بے سود۔

ایک صبح نکولا بے حد ملول اور دل گرفتہ تھا، رات بھر اسے سلطانہ کی یاد ستاتی رہی تھی، وہ حویلی سے نکل کے اصطبل کی جانب گیا، چبوترے پر بیٹھ گیا اور سلطانہ کے تصور میں کھو گیا۔ سوچتے سوچتے اسے کوئی خیال آیا اس نے چونک کے آواز لگائی۔ ”ویسائل!“۔۔۔

تبھی ایک معمر اور جہاں دیدہ شخص ادب سے سامنے آکے کھڑا ہوگیا۔ ویسائل، نکولا کا رازدار تھا۔ نکولا نے اسے اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ کوئی راہ نکالے۔

اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں آقا؟“ ویسائل نے کہا۔

ضرور ضرور۔ نکولا بے تابی سے بولا۔

بوڑھے ویسائل نے کہا کہ سلطانہ کو طاقت کے زور پر اس کے محل سے اٹھوا لیا جائے۔ نکولا نے تذبذب سے دریافت کیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟

کیوں نہیں میرے آقا! دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ اسی رات نکولا پانچ مسلح سپاہیوں کے ساتھ سلطانہ کے کوچے فراسینی کی جانب روانہ ہوگیا۔ کچھ دیر بعد وہ سلطانہ کی حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ تاریکی میں ڈوبی حویلی کوئلے کا پہاڑ نظر آرہی تھی۔

نکولا اور اس کے ساتھی احاطے کی دیوار کے قریب کھڑے تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ گھوڑوں سے اتر کے دیوار پر چڑھ گئے۔ دوسرے ہی لمحے حویلی میں جاگ پڑگئی اور ہوشیار خبردار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔

نکولا نے اس شور کی پروا نہیں کی، وہ بے خوفی سے اپنے ساتھیوں سمیت حویلی کے اندرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ انسانی سائے راہ داری میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ اچانک خواب گاہ کا دروازہ کھلا اور روشنی کا سیلاب سا باہر نکلا۔

نکولا نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ دروازے پر کھڑی ہے۔ نکولا کے منہ سے بے اختیار نکلا دیکھا، آخر میں نے تمہیں پالیا، وہ سفید لباس میں وقار اور تمکنت سے کھڑی تھی، خوابیدہ آنکھیں اس کا حسن اور نکھار رہی تھیں، اس سحر انگیز منظر نے نکولا کو دم بہ خود کردیا۔

نکولا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جھک کر اس کے مرمریں پاﺅں چوم لے، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ سلطانہ بولی ‘‘اچھا، یہ تم ہو۔ میں تو سمجھی تھی چور وغیرہ آگھسے ہیں۔ اس کی آواز سے گھنٹیاں بج اٹھیں، مگر اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ اپنا جملہ ختم کرکے اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا، ننگی تلوار چمکی، تلوار کی غیر متوقع چمک سے نکولا گڑ بڑا گیا۔ سلطانہ نے کسی تاخیر کے بغیر اس کے سر پر تلوار کی الٹی جانب سے ایک زور دار ضرب لگائی، نکولا لڑکھڑا گیا، پھر اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی مدد کو آگے بڑھتے سلطانہ کے ملازمین نے ان پر دھاوا بول دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نکولا اور اس کے ساتھیوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ جان بچاکر بد حواسی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس سانحے نے نکولا کو گوشہ نشین کردیا۔ وہ ہر وقت حویلی کے ایک گوشے میں پڑا آہیں بھرتا رہتا۔

اس کا واحد غم گسار ویسائل تھا۔ ایک روز نکولا نے روتے ہوئے ویسائل سے کہا کہ اب ہم سلطانہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ویسائل نے آہستہ سے کہا: میں سمجھ سکتا ہوں، آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے نکولا کو اس معاملے میں کوسما سے مدد لینے پر اکسایا اور کہا کہ اگر کوسما اس مہم پر آمادہ ہوگیا تو سلطانہ آپ کے پہلو میں ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ کوسما دولت کے عوض کچھ بھی کرسکتا ہے۔

نکولا نے کوسما سے ملاقات کی اور اسے اپنے سامنے کھڑا پایا تو دَم بہ خود رہ گیا، وہ تھا ہی اتنا با رعب۔ ایک تو اس کی شخصیت کا جاہ و جلال، دوسرے اس کی شہرت دونوں ہی باتیں لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں مہمیز کا کام کرتی تھیں۔

گفت گُو میں پہل کوسما ہی نے کی۔ خدا تم پر مہربان ہو۔

خوش آمدید کوسما! میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ویسائل نے جواب دیا۔

ادھر نکولا کچھ سنبھل گیا تھا، اس نے بھی براہ راست سوال کیا۔

پچاس ہزار۔۔۔ نکولا نے ویسائل کو حکم دیا کہ رقم کی تھیلی لاﺅ۔

نہیں۔ کوسما نے بے اعتنائی سے کہا۔ ابھی مجھے رقم نہیں چاہیے۔ یہ ایک سودا ہے میں فراسینی سے لاکر سلطانہ کو تمہارے حوالے کروں گا اس کے بعد تم مجھے رقم ادا کرو گے۔ رات ہونے تک میں یہیں وقت گزاروں گا، یہ کہتا ہوا کوسما اپنے گھوڑے سے اتر کر باغ میں آکر گھاس پر لیٹ گیا۔

کوسما فراسینی پہنچا تو پوری بستی سورہی تھی۔ اس نے حویلی کے بیرونی دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔

کون ہے؟ اندر سے کسی نے پوچھا۔۔۔ دروازہ کھولو۔ کوسما نے حکم دیا۔

تم ہو کون؟ اندر سے پھر استفسار کیا گیا۔ کھولو! کوسما گرجا۔ مزید سرگوشیاں سی ہونے لگیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟۔۔۔ کوسما برہم ہوگیا۔

نام بتاﺅ ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اندر سے آواز آئی۔

نام سننا چاہتے ہو؟ اچھا۔۔۔ سنو، کوسما داکورے۔

اندر خاموشی چھاگئی۔ پھر دروازے کی جھریوں سے روشنی کی کرن باہر آئی اور غائب ہوگئی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کی زنجیر بجی اور دروازہ کھل گیا۔ کوسما اعتماد سے اندر پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر اندرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ ملازموں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے روکے۔ اندرونی دروازہ کھلا تھا کوسما درانہ اندر چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہونے سے اس نے اندازہ لگایا کہ عورت دلیر معلوم ہوتی ہے۔

راہ داری میں کوسما کے بھاری جوتے گونج پیدا کررہے تھے۔ معاً اندر کسی کمرے میں ہلکا سا شور ہوا کوسما چوکنا ہوگیا، اسی وقت راہ داری اچانک روشن ہوگئی۔ کوسما نے دیکھا کہ خواب گاہ کے دروازے پر سلطانہ کھڑی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ شب خوابی کا باریک سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔

کون ہو تم؟ اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ سلطانہ نے سختی سے پوچھا۔

میں کوسما ہوں اور رئیس نکولا کے لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ کوسما نے سپاٹ لہجے میں کہا۔

اچھا۔ سلطانہ نے اپنی تلوار اٹھائی۔

میں ابھی سبق سکھاتی ہوں، تمہیں بھی اور تمہارے رئیس نکولا کو بھی۔

کوسما پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے اور قریب ہوگیا، پھر اس نے چشم زدن میں عورت کی کلائی گرفت میں لے لی۔ تلوار عورت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ زور زور سے پکاری گبریل! نکولائی! دوڈو! دوڑو۔

محافظ تیزی سے کوسما کی طرف بڑھے۔ کوسما ایک ہاتھ سے سلطانہ کو پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں چیتے جیسی چمک، اس کی خوں خواری دیکھ کر محافظ ٹھٹک گئے۔

کوسما کے رعب نے انھیں مفلوج کردیا۔ انھیں رکتے دیکھ کر عورت نے ایک دم کوسما سے ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف لپکی، وہاں ٹنگی ہوئی تلوار کھینچ کر وہ اپنے آدمیوں پر چیخی۔

بزدلو! کھڑے کیا ہو اسے باندھ دو۔

مادام! کوسما نے تحمل سے کہا۔ آپ کیوں الفاظ ضایع کررہی ہیں، آپ کے نمک خوار آپ کی طرح بہادر نہیں ہیں۔

سرکار! ایک ملازم نے ہکلا کے کہا۔ اسے ہم کیسے باندھ سکتے ہیں، یہ کوسما ہے۔۔۔ کوسما، اس پر رائفل کی گولیاں بھی اثر نہیں کرتیں۔

نوکروں سے مایوس ہو کے سلطانہ خود کوسما پر جھپٹ پڑی۔ کوسما نے بھی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور سلطانہ کو آناً فاناً بے بس کرکے کسی بوری کی طرح اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ملازم تتر بتر ہوگئے۔

کوسما نے آگے بڑھتے ہوئے سوچا، واہ کیا عورت ہے؟ نکولا کی پسند واقعی قابل داد ہے۔

باہر آکر کوسما گھوڑے پر سوار ہوگیا۔ سلطانہ کو اس نے آگے بٹھالیا۔ مالک کا اشارہ ملتے ہی گھوڑا تاریکی میں سرپٹ دوڑنے لگا۔

کچھ راستہ طے ہوگیا تو سلطانہ نے چہرہ موڑا اور مدھم چاندنی میں کوسما کو غور سے دیکھا۔

گھوڑے کی رفتار اور تیز ہوگئی۔ سلطانہ کے بال ہوا میں لہرارہے تھے۔ وہ رہ رہ کے اپنے لٹیرے، اپنے ڈاکو کو دیکھ رہی تھی۔

کوسما کے ہاتھ لوہے کی طرح مضبوط تھے اور سیاہ چمک دار آنکھیں پتھر کی طرح سخت تھیں۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ منزل نزدیک آتی جارہی تھی، چاند بادلوں میں تیر رہا تھا کبھی چھپ جاتا، کبھی سامنے آجاتا، دونوں خاموش تھے۔ سلطانہ پوری طرح کوسما کی طرف متوجہ تھی، مگر کوسما ایسے بیٹھا تھا، جیسے اس کے وجود سے بے خبر ہو۔

منزل پر پہنچ کے درختوں میں ہلکی روشنی اور کچھ انسانی سائے نظر آئے۔ سلطانہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟

کوسما نے بتایا، نکولا اور اس کے ساتھی، یہ ہمارا انتظار کررہے ہیں۔

سلطانہ خاموش ہوگئی۔ وہ کوسما کے بازوﺅں کے حصار میں تھی، اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ اس نے تیزی سے دایاں ہاتھ بڑھا کے گھوڑے کی لگام تھامی اور بائیں کلائی کوسما کے گردن میں حمائل کردی، گھوڑا جھٹکا کھاکر رفتار کم کرنے پر مجبور ہوگیا۔ سلطانہ نے کوسما کو سینے پر سَر رکھ کے سرگوشی کی۔

مجھے کسی اور کو مت دو!

کوسما نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور لگام ڈھیلی کردی۔ گھوڑے نے رخ موڑا اور تاریکی میں حرکت کرتے ہوئے سائے پیچھے چھوڑ کے گھنے جنگلوں میں گم ہوگیا۔

(میخائل سیندو ویناﺅ کی اس کہانی کو صبیحہ علی نے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے)