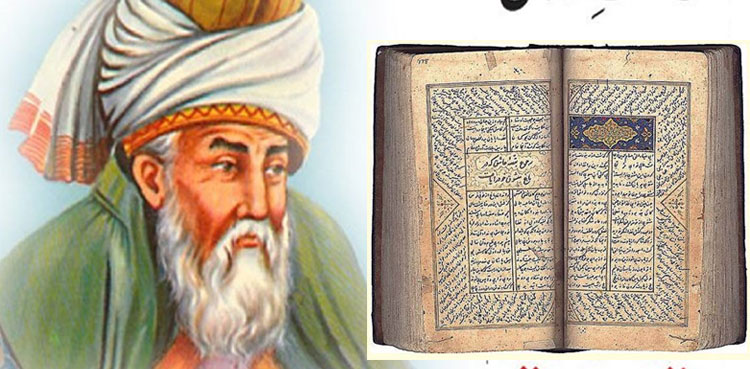

اسلامی ادب اور تاریخ میں ایسی کتابیں شاذ و نادر ہی پڑھنے کو ملیں گی، جن کی اثر پذیری اور وقعت و اہمیت کئی صدیوں سے قائم ہے۔ مولانا جلال الدّین رومی کی مثنوی ایسی ہی ایک کتاب ہے جو دل کے اندر سوز و گداز اور تڑپ پیدا کردیتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علما اور صوفیا بھی دنیا و آخرت کے نفع و نقصان کو سمجھانے اور ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے اس سے مدد لیتے رہے ہیں۔

مولانا جلال الدّین رومی 1207ء (604 ھجری) کو قدیم شہر بلخ (افغانستان) میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ مؤرخین کے مطابق والد کی طرف سے آپؒ کا سلسلۂ نسب، حضرت سیّدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ مولانا رومی کا خاندان اس خطّے میں خراسان کی فتح کے موقع پر آباد ہوا تھا۔ مولانا جلال الدّین کو اسلامی دنیا میں مولانا رومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے والد کا اسمِ گرامی شیخ بہاءُ الدّین ولد تھا جو اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ عالم اور صوفی بزرگ تھے جن کے دینی اور روحانی مرتبے کے سبب اُنھیں’’ سلطانُ العلماء‘‘ کہا جاتا تھا۔

اسی عظیم المرتبت والد کی تربیت تھی کہ مولانا رومی بھی علم و فضل میں ممتاز ہوئے۔ مولانا رومیؒ نے ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی تھی اور بعد میں سیّد برہان الدّین ترمذیؒ کے آگے زانوئے تلمّذ طے کی، جو ممتاز عالمِ دین تھے۔ کہتے ہیں مولانا رومی کی عمر 24 برس تھی، جب ان کے والد وفات پاگئے اور پھر مولانا حصولِ تعلیم کے لیے اس زمانے میں دمشق کے علمی مرکز چلے گئے۔ وہاں محی الدّین ابنِ عربیؒ، شیخ سعد الدّین حمویؒ اور شیخ صدر الدّین قونویؒ وغیرہ کی رفاقت و صحبت نصیب ہوئی۔ انھوں نے حلب اور دمشق کے علماء سے تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس لیا اور علم و فضل میں ممتاز ہوئے۔

مولانا جلال الدّین رومی اپنے زمانے کے بڑے عالمِ دین، فقیہ و مدرّس اور اعلیٰ پائے کے خطیب تھے۔ انھوں نے کئی تشنگانِ علم کی پیاس بجھانے کے لیے درس کا اہتمام کیا اور تعلیم دی۔ کہتے ہیں اس دور کے سلاطین اور امراء بھی ان کے پاس حاضری دینے کو سعادت سمجھتے تھے اور مولانا رومی عوام کے محبوب عالم اور مدرس تھے۔

مولانا رومی کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک روز زندگی نے پلٹا کھایا اور وہ مولانا جلال الدّین، مولائے رومؒ بن گئے۔ روایت ہے کہ ایک روز ایک مجذوب سے اُن کی ملاقات ہوئی، جس نے ان کے ظاہری علم اور مرتبے پر اپنی روحانی طاقت اور چشمِ باطن سے وہ اثر کیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اسیر ہوگئے۔ وہ شمس تبریزؒ تھے جن سے ملنے کے بعد مولانا روم کی زندگی کا وہ باب شروع ہوا جس نے ان کو دائمی شہرت بخشی۔ عشق و مستی کی شمس تبریز کی صحبت اور ان کے زیرِ سایہ تربیت کے نئے سلسلے نے مولانا کو معرفت کی جو منازل طے کروائیں، اس کے بعد وہ سراپا سوز و ساز بن گئے۔ اس حوالے کئی واقعات اور روایات پیش کی جاتی ہیں جن میں مرشد کی نگاہِ عرفان اور عشق و مستی کے ساتھ فیض پانے کا ذکر ہے اور یہ ایک تفصیلی باب ہے۔

یہاں ہم اس مثنوی کی بات کریں گے جس نے مولانا رومیؒ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں اشعار پر مشتمل یہ مثنویاں مولانا روم نے اپنے خلیفہ، حسّام الدّین کی فرمائش پر لکھی تھیں۔ اس کتاب میں مولانا رومؒ نے مختلف حکایات کے ذریعے علم و حکمت کے موتی بکھیرے ہیں۔ بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی،’’مثنوی نے عالمِ اسلام کے افکار و ادبیات پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالا۔ عالمِ اسلام کے اِتنے وسیع حلقے کو طویل مدّت تک متاثر رکھا ہے۔ چھے صدیوں سے مسلسل دنیائے اسلام کے عقلی، علمی، ادبی حلقے اس کے نغموں سے گونج رہے ہیں اور وہ دماغ کو نئی روشنی اور دِلوں کو نئی حرارت بخش رہی ہے۔‘‘ اردو سمیت دنیا کی بہت سی زبانوں میں مثنوی کے تراجم اور شروحات لکھی جا چکی ہیں اور یہ ہر خاص و عام میں مقبول ہیں۔

حکایاتِ رومیؒ آج بھی ہم سب شوق سے پڑھتے اور اس سے غور و فکر اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مولانا رومیؒ نے ہر قسم کے سود و زیاں، نفع و نقصان، معاشرت سے لے کر زندگی اور موت تک لوگوں کو سکھانے اور تلقین کرنے کے لیے نہایت خوب صورت انداز میں حکایات کا سہارا لیا۔ اس مثنوی کا پُراثر پیرایہ بھی قابلِ ذکر ہے اور اس میں بیان کردہ واقعات آج بھی اصلاحِ نفس کی ترغیب دینے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔