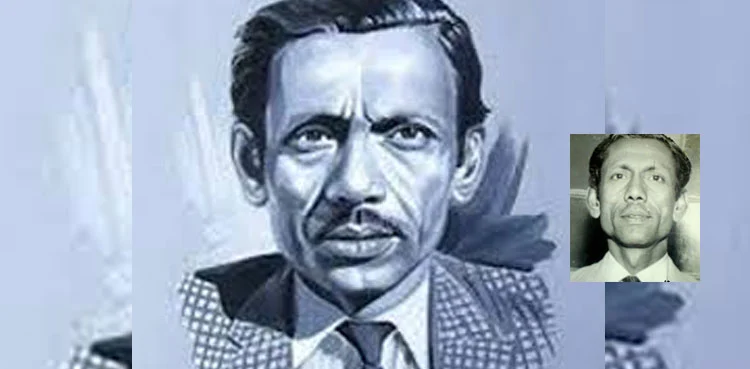

خواجہ حیدر علی آتش کلاسیکی اردو غزل کے ابتدائی ادوار کے سرفہرست شعراء میں سے ایک تھے۔ آتش نے اردو غزل کو علم و بیان و بدیع کے جملہ محاسنِ شعری سے مزین کیا اور ان کی شاعری میں کلاسیکی روایت سے جڑے سبھی موضوعات اور اسالیب و شعری تلازموں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔

آتش کے کلام میں روایتی موضوعات سے لے کر جدید مباحث اور فکر و فلسفہ کی ترجمانی ملتی ہے۔ تصوف سے گہرا لگاؤ اور اخلاقی موضوعات کے بارے میں آتش کا نکتہ نظر منفرد اور دلآویز ہے۔ آج اپنے زمانے کے ممتاز اور معتبر شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا یوم وفات ہے۔

مولانا محمد حسین آزاد ؔ جیسے بڑے ادیب اور نقاد نے آتش کے گزر بسر کا نقشہ یوں کھینچا ہے: ”زمانے نے ان کی تصاویرِ مضمون کی قدر ہی نہیں کی بلکہ پرستش کی مگر انھوں نے اس کی جاہِ حشمت سے ظاہر آرائی نہ چاہی۔ نہ امیروں کے درباروں میں جاکر غزلیں سنائیں، نہ ان کی تعریفوں میں قصیدے کہے۔ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں جس کی چھت کچھ چھپر سایہ کیے تھے، بوریا بچھا رہتا تھا۔ اسی پر لُنگ باندھے صبر و قناعت سے بیٹھے رہے اور عمرِ چند روزہ کو اس طرح گزار دیا جیسے کوئی بے نیاز فقیر تکیے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی متوسط الحال اشراف یا کوئی غریب آجاتا تو متوجہ ہو کر باتیں بھی کرتے تھے، امیر آتا تو دھتکار دیتے، وہ سلام کر کے کھڑا رہتا کہ آپ فرمائیں تو بیٹھے، یہ کہتے ہوں، کیوں صاحب! بورے کو دیکھتے ہو کپڑے خراب ہو جائیں گے؟ یہ تو فقیر کا تکیہ ہے، یہاں مسند تکیہ کہاں؟″

آتش کے خاندان کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت تذکروں میں نہیں ملتے۔ البتہ مصحفیؔ لکھتے ہیں: ”آتشؔ کا نسب نامہ خواجہ عبداللہ احرار تک پہنچتا ہے۔ بزرگوں کا وطن بغداد تھا، وطنِ قدیم چھوڑ کر دلّی میں آبسے اور قلعہ کہنہ میں آباد ہو گئے۔”

خواجہ حیدر علی آتشؔ کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا جو دلّی کے باشندے تھے۔ بعد میں دلّی چھوڑ کر فیض آباد آگئے اور یہیں خواجہ حیدر علی پیدا ہوئے۔ آتش کی تاریخِ ولادت بھی درست معلوم نہیں۔ لیکن سنہ 1778ء لکھا گیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش گورے، چٹے اور جوانِ رعنا تھے۔ تعلیم کا سلسلہ معقول حد تک چلا اور ابتدائے موزونی طبع سے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہنے لگے۔ آتش نے نوجوانی میں تعلیم ضروری حد تک حاصل کر لی تھی لیکن کئی ادبی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آتش بانکے اور آزاد منش شاعر تھے۔ نواب محمد تقی خاں کی سرکار میں ملازم ہوگئے تھے اور فیض آباد میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی فوج میں ملازمت تھی اور معلوم نہیں کہ کس سپاہ میں ملازم تھے اور کب اور کس عہدے سے سبک دوش ہوئے۔ تذکرہ نگاروں نے بھی خواجہ صاحب کی زندگی کے حالات و اقعات کو اکٹھا کرنے اور کھوجنے کی کوشش بہت نہیں کی۔

خواجہ حیدر علی آتش کی شادی کا ذکر عبدالرّؤف عشرت نے اپنے تذکرہ آبِ بقا میں اس طرح کیا ہے۔ ”نواز گنج کے قریب چوٹیوں سے آگے مادھو لال کی چڑھائی مشہور ہے۔ وہاں سے اتر کر ایک چھوٹا سا باغیچہ اور ایک کچا مکان تھا۔ وہ آتش نے خرید لیا اور اسی میں رہنے لگے۔ مکان لینے کے بعد آتش نے اپنا نکاح کسی شریف خاندان میں کر لیا۔ ”

آتش نے فیض آباد سے ترکِ سکونت کیا اور لکھنؤ آگئے کیونکہ آصف الدولہ نے اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ آتش غزل گو شاعر تھے اور ان کا کمال اسی صنفِ سخن میں ظاہر ہوا۔ ادھر آتش کو لکھنؤ کی فضا میں اپنے دور کے نمائندہ شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔

خواجہ صاحب کے اشعار میں مزاج اور اظہار کا وہ منفرد انداز واضح ہے جو کسی بھی دوسرے شاعر کے ہاں نہیں ملتا۔ ان اشعار میں ندرتِ ادا بھی ہے اور تازگی بھی اور یہی آتش کی پہچان ہے۔ ان کے کئی اشعار ضرب المثل بن گئے۔

ایک شعر دیکھیے؎

آئے بھی، بیٹھے بھی، اُٹھ بھی کھڑے ہوئے

میں جا ہی ڈھونڈتا تری محفل میں رہ گیا

اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو؎

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا

کہتی ہے تجھ کو خلقِ خدا غائبانہ کیا

خواجہ حیدر علی آتش کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام ایک دوست نے کیا۔ آج آتش کا گھر ہے نہ ان کی قبر کا کوئی نشان۔ سنہ وفات 1847ء ہے۔ مصحفی سے لے کر عشرت تک کے تمام تذکرہ نگاروں میں آتش کو مقبول و محبوب شاعر قرار دیا ہے۔