زندگی میں جانے کتنی طوائفوں سے داغ کے مراسم رہے ہوں گے لیکن ان کا کوئی دیر پا نقش داغ کے روز و شب پر نظر نہیں آتا۔ یہ دیر پا نقش صرف کلکتے کی منی بائی حجاب نے چھوڑا جسے وہ ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رہے۔

حجاب کو داغ نے آخری بار 3 جولائی 1882ء کو کلکتے میں الوداع کہا تھا۔ پھر وہ کچھ ایسے حالات سے دوچار رہے کہ حجاب سے ملاقات کی کوئی صورت نہیں نکال سکے۔ 1899ء میں انہوں نے نظام حیدرآباد کے ساتھ کلکتے کا سفر بھی کیا لیکن غالباً نظام کے معمولات کی پابندی کی وجہ سے انہیں حجاب سے ملاقات کی مہلت نہیں ملی۔ اس وقت تک کوئی حسّے صاحب حجاب کو پردہ نشیں بھی بناچکے تھے۔ داغ کے اس سے مل نہ سکنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو گی۔

داغ کی حجاب سے ملاقات چاہے نہ ہو سکی ہو لیکن حجاب تک یہ خبریں ضرور پہنچی ہوں گی کہ داغ والیِ دکن کے ساتھ کلکتے آئے ہیں اور رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے دل میں بھی پرانی یادوں نے انگڑائی لی ہوگی۔ چنانچہ اس نے داغ کے ساتھ مراسلت کا رابطہ قائم کیا اور ان کے ایما پر حسّے صاحب سے طلاق لے کر داغ کے پاس حیدرآباد جانے کا فیصلہ کرلیا۔

دسمبر 1898ء میں داغ کی اہلیہ فاطمہ بیگم کا انتقال ہوگیا تھا۔ عجب نہیں کہ انہوں نے حجاب سے یہ وعدہ بھی کیا ہو کہ وہ اس سے نکاح کر لیں گے۔ اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ دہلی دربار( جنوری 1903ء) سے داغ، جو نظام کی ہمراہی میں تھے، واپس ہوئے تو ان کے ورودِ حیدر آباد کے فوراً بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ آخر اب آپ کیوں حجاب سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بتیسی مصنوعی ہے، سر اور داڑھی کے بال خضاب سے رنگے جاتے ہیں۔ تو داغ نے کہا کہ مجھے اپنی کبر سنی کا احساس ہے، لیکن میری مسہری آج بھی ایک نو عروس کی مسہری معلوم ہوتی ہے۔ رنگین جالی کے پردے ہیں، جن پر گوٹا لگا ہوا ہے اور انگوری بیل کی جھالر بھی لہرا رہی ہے۔ یہ سب روا ہے تو منی بائی حجاب میرے لیے کیوں ناجائز کر دی جائے۔ اس سے پہلے داغ نے اپنے بے تکلف دوستوں کی ایک محفل میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا حسّے صاحب سے طلاق کے بعد حجاب کو عدت میں بیٹھنا ہوگا؟

داغ دہلوی کی "حجاب پرستی”

داغ نے 3 جولائی 1883ء کو حجاب کو کلکتے میں خدا حافظ کہا تھا۔ اٹھارہ انیس برس کے بعد انہوں نے 18 یا 19 جنوری 1903ء کو اسے حیدرآباد میں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے حجاب کے قیام کے لیے ایک مکان کا انتظام کر دیا اور اس کی ماہانہ تنخواہ بھی مقرر کردی جو سیّدہ جعفر کے بیان کے مطابق ابتدا میں ساٹھ روپے تھی، پھر سو روپے کر دی گئی۔

(داغ دہلوی، حیات اور کارنامے، دہلی اردو اکادمی، صفحہ 56)

حجاب کا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ یہ رقم اس کی ضرورتوں کی کفالت کے لیے ناکافی تھی۔ وہ مزید رقم کا مطالبہ کرتی ہو گی۔ داغ نے اپنے ایک عزیز شاگرد میر حسن علی خاں کو ایک بار لکھا تھا: "حجاب کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، آئے دن سر گرداں رہتی ہے۔”

(خطوطِ داغ، مرتبہ رفیق مارہروی)

حجاب حیدر آباد پہنچی تو اس پر مذہب کا رنگ چڑھ چکا تھا اور وہ صوم و صلٰوۃ کی پابند تھی۔ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے لگی تھی اور اوراد و وظائف سے بھی شغف پیدا ہوگیا تھا۔ میر یٰسین علی خاں نے، جنہوں نے اس وقت حجاب کو دیکھا تھا، اس کا حلیہ یوں بیان کیا ہے: "کوئی 40، 45 کا سن ہوگا۔ رنگ صاف، آنکھیں بڑی بڑی، ناک اونچی، بالوں پر خضاب چڑھا ہوا، پتلے پتلے لب، میانہ قد، اونچی پیشانی، مانگ پھٹی پھٹی سی، تنگ اطلس کا پاجامہ، مغزی ٹکا ہوا لانبا کرتا اور اس پر سفید اوڑھنی۔ پاؤں میں دہلی کی جوتی اور دونوں ہاتھوں کی پتلی پتلی انگلیوں میں انگوٹھیاں۔”

(بحوالہ: نگار، جنوری 1953ء)

حجاب یہی توقع لے کر آئی تھی کہ داغ اس سے نکاح کریں گے۔ اس نے آنے سے پہلے ہی داغ کو لکھ دیا تھا کہ "جب تک نکاح نہیں کر لوں گی، تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ میں نے یہ تمام جھگڑا اس لیے نہیں کیا کہ شرعی باتوں کی خلاف ورزی کروں۔ تم اس بھروسے میں نہ رہنا کہ میں تمہارے سامنے آؤں۔”

داغ کے روزنامچہ نگار کا بیان ہے،”ایک طوائف کی ایسی دنیا بدلی ہے کہ کوئی وقت وظیفے سے خالی نہیں ہے۔ مرزا صاحب فرمارہے تھے کہ دوچار برس میں ولیہ ہوجائیں گی۔” (مؤرخہ 22 جنوری 1903ء)

لیکن داغ حجاب کو اس رنگ میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جا نماز اور تسبیح بھجوانے کا حجاب کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے یہ بھی کہلا بھیجا کہ”جب تک تمہارے اورادو وظائف نہیں چھوٹیں گے، اس وقت تک تم انسان نہیں بن سکتیں اور جب تک انسان نہ بن سکو، اس وقت تک میرے کام کی نہیں ہوسکتیں۔”

حجاب نے کچھ دن انتظار کیا کہ داغ اس کی راہ پر آجائیں۔ ادھر داغ نے بھی نباہنے کی اپنی سی کوشش کی مگر دونوں ہی ناکام رہے۔ داغ سے مایوس ہو کر حجاب اگست 1904ء میں کلکتے واپس چلی گئی۔

تمکین کاظمی "معاشقۂ حجاب و داغ” میں لکھتے ہیں:

"یہ صرف وضع داری اور دل لگی تھی۔ اس جذبۂ تفریح کو محبت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ دونوں طرف سے ایک ہی جذبہ کارفرما تھا۔ داغ اپنی دولت و ثروت اور عزّت و امارت کا نقش حجاب کے دل پر بٹھانا چاہتے تھے اور حجاب کی نظر داغ کی دولت پر تھی۔”

لیکن کم از کم داغ کے دل میں حجاب کے لیے نرم گوشہ ضرور تھا۔ حجاب کے کلکتے چلے جانے کے بعد داغ زیادہ زندہ نہیں رہے، لیکن جب تک رہے، اسے ماہانہ کچھ بھجواتے رہے۔

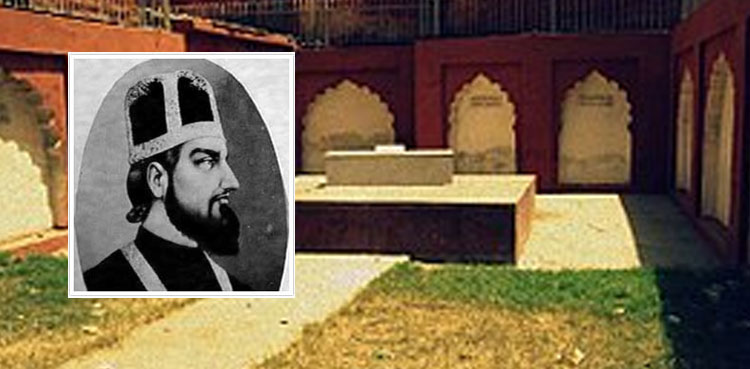

حجاب اگست 1904ء میں داغ سے خفا ہو کر کلکتے واپس چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے لگ بھگ سات مہینے بعد 16 فروری 1905ء کو داغ نے داعیِ اجل کو لبیک کہا۔

(بلبلِ ہند، فصیح الملک نواب مرزا داغؔ نے اردو غزل کو ایک شگفتہ اور رجائی لہجہ دیا اور ساتھ ہی اسے بوجھل فارسی تراکیب سے باہر نکال کے قلعۂ معلّیٰ کی خالص ٹکسالی اردو میں شاعری کی، وہ حسن پرست اور رنگین مزاج تھے، یہ اقتباسات اس استاد شاعر سے متعلق مخمور سعیدی کی کتاب کے ایک مضمون سے لیے گئے ہیں)