میں سوچتا ہوں کہ ہم غالب سے کتنے مختلف زمانے میں جی رہے ہیں۔ اس شخص کا پیشۂ آبا سپہ گری تھا۔ شاعری کو اس نے ذریعۂ عزت نہیں سمجھا۔ غالب کی عزت غالب کی شاعری تھی۔ شاعری اس کے لیے کسی دوسری عزت کا ذریعہ نہ بن سکی۔

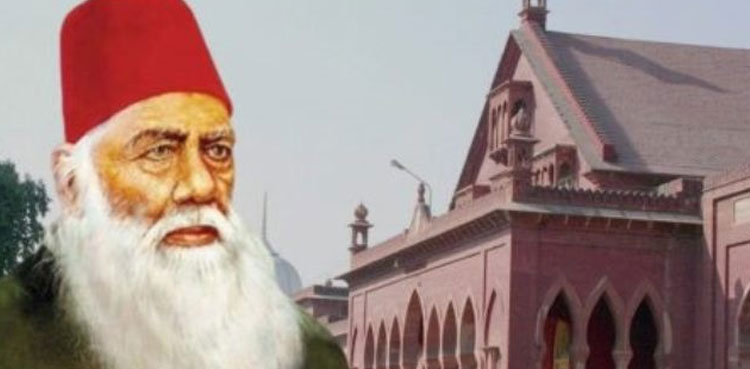

اب شاعری ہمارے لیے ذریعۂ عزت ہے مگر خود شاعری عزت کی چیز نہیں رہی اور میں سوچتا ہوں کہ خازن تو لوگ غالب کے زمانے میں بھی بنتے ہوں گے اور اس پر خوش ہوتے ہوں گے۔ عہدوں اور مراتب اور ہاتھی اور بگھی کی سواری کی فکریں اوروں کو بھی تھیں اور خود غالب کو بھی ستاتی تھیں۔ اسی قسم کی فکریں سر سیّد اور اکبر کے زمانے میں بھی آدمی کی جان کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ لیکن کبھی عقائد کے اثر و رسوخ نے اور کبھی قومی تحریکوں نے ہمارے معاشرہ میں ایسی پنچائتی فکریں پیدا کر دیں کہ نجی فکریں محض نجی بن کر رہ گئیں۔ وہ معاشرہ پر حاوی نہیں ہو پائیں۔

پچھلے سو برس سے ہمیں بڑی فکر یہ چلی آتی تھی کہ ہم نے صدیوں کے فکر و عمل سے جو سچائیاں دریافت کی ہیں اور جو، اب ہماری زندگی ہیں، ان سچائیوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس قسم کے فکر کے یہ معنی ہیں کہ لوگ اپنی نجی ضرورتوں کے ساتھ بلکہ ان سے بڑھ کر کسی اجتماعی ضرورت میں بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کی بدولت وہ اپنی ذات سے بلند ہوکر کسی اجتماعی مقصد سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صلاحیت کو ایمان کہا جاتا ہے اور ٹی ایس ایلیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو قوم ایمان سے محروم ہے وہ اچھی نثر پیدا نہیں کرسکتی مگر اس میں نثر کی کیا تخصیص ہے۔ ایک بے ایمان قوم اچھی نثر نہیں پیدا کرسکتی تو اچھی شاعری کیا پیدا کرے گی۔ ویسے اس بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے معاشرہ میں اچھے نثر نگار یا شاعر سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ہوتے تو ہیں مگر وہ ایک موثر ادبی رجحان نہیں بن سکتے اور ادب ایک معاشرتی طاقت نہیں بن پاتا۔

ہم لکھنے والے ایک بے ایمان معاشرہ میں سانس لے رہے ہیں۔ ذاتی منفعت اس معاشرہ کا اصل الاصول بن گئی ہے اور موٹر کار ایک قدر کا مرتبہ حاصل کرچکی ہے۔ جب اصل الاصول ذاتی منفعت ہو تو دولت کمانے کے آسان نسخوں کے لیے دوڑ دھوپ روحانی جد وجہد کا سا رنگ اختیار کر جاتی ہے۔ عام لوگ موٹر کار کی چابی کی آرزو میں صابون کی ٹکیاں خریدتے ہیں اور معمے حل کرتے ہیں اور اہلِ قلم حضرات انعاموں کی تمنا میں کتابیں لکھتے ہیں۔ جن کے قلم کو زنگ لگ چکا ہے وہ ادب، زبان اور کلچر کی ترقی کے لیے یا ادبیوں کی بہبود کے لیے ادارے قائم کرتے ہیں اور ادارے والے تو روز افزوں ترقی کرتے ہیں مگر ادب، زبان اور کلچر دن بدن تنزل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ادب، زبان اور کلچر کی ترقی کی کوشش میں زیرِ آسمان ترقی کی نئی راہیں نکلتی ہیں اور ستاروں سے آگے کے جہان دریافت کیے جاتے ہیں۔

ایسے عالم میں جو ادیب افسانہ اور شعر لکھتا رہ گیا ہے وہ وقت سے بہت پیچھے ہے۔ اس کے لیے لکھنا بنفسہ عشق کا امتحان بن جاتا ہے۔

جب سب سچ بول رہے ہوں تو سچ بولنا ایک سیدھا سادا معاشرتی فعل ہے لیکن جہاں سب جھوٹ بول رہے ہوں وہاں سچ بولنا سب سے بڑی اخلاقی قدر بن جاتا ہے۔ اسے مسلمانوں کی زبان میں شہادت کہتے ہیں اور شہادت اسلامی روایت میں ایک بنیادی اور مطلق قدر کا مرتبہ رکھتی ہے۔ جب ایک معاشرہ تخلیق کے فریضہ کو فریضہ سمجھنا ترک کردے اور اسے ترقی کا ذریعہ سمجھے تو جو شخص اس فریضہ کو ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے وہ گویا شہادت پیش کرتا ہے۔

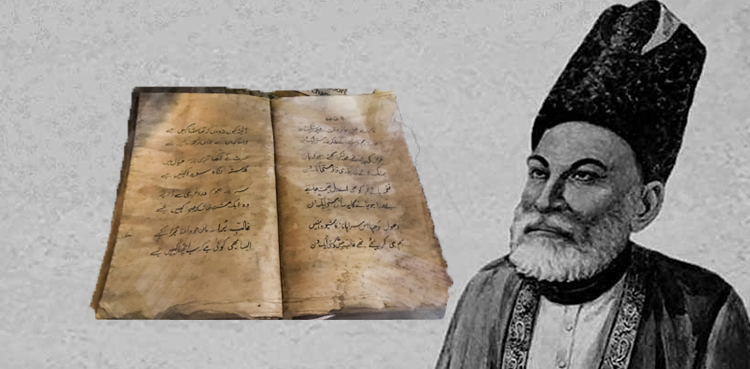

لفظ خود ایک شہادت ہے۔ جس انسان نے پہلی مرتبہ لفظ بولا تھا اس نے تخلیق کی تھی پھر یہ تخلیق فعل و عمل میں شیر و شکر ہوگئی اور زبان ایک معاشرتی فعل بن گئی۔ ادب معاشرتی عمل میں پیوست تخلیقی جوہر کی تلاش ہے۔ صدیوں کے قول و عمل، دکھ درد اور خارجی و داخلی مہمات کے وسیلہ سے جو سچائیاں دریافت کی جاتی ہیں اور بعد میں اقدار کہلاتی ہیں۔ ان کی کارفرمائی سے معاشرتی عمل تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ جب تک ایک معاشرہ ان اقدار میں ایمان رکھتا ہے اور ان کی بدولت تخلیقی طور پر فعال رہتا ہے اس کا اس تخلیقی عمل کی تلاش پر بھی ایمان رہتا ہے۔ یعنی ادب بنفسہ اس کے لیے ایک قدر کا، ایک عظیم سچائی کا مرتبہ رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے میر و غالب اپنے اپنے زمانے میں ہماری قدروں کے امین بھی تھے اور خود اپنی اپنی جگہ بھی ایک قدر کا مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کی عظمت میں کچھ ان کے تخلیقی جوہر کا حصہ ہے اور کچھ اس معاشرہ کے تخلیقی جوہر کا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ بڑا ادیب فرد کے تخلیقی جوہر اور معاشرہ کے تخلیقی جوہر کے وصال کا حاصل ہوتا ہے۔

بڑا ادیب ہمارے عہد میں پیدا نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ یہ عہد اپنا تخلیقی جوہر کھو بیٹھا ہے اور ان اقدار پر اس کا ایمان برقرار نہیں ہے جو اس کی تاریخ کا حاصل ہیں۔ اسے اپنے تخلیقی جوہر کی تلاش میں بھی کوئی معنی نظر نہیں آتے۔ صُمً بُکم عُمی فہم لایرجعون۔ یہ لوگ کرکٹ کی کمنٹری سنتے ہیں، موٹر کار اور غیر ملکی وظیفوں کی باتیں کرتے ہیں، ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔

(ممتاز ادیب اور ناول نگار انتظار حسین کی تحریر سے اقتباس)