اردو شاعری کا بیش تر سرمایہ فارسی اور عربی سے حاصل ہوا ہے، مگر گیت اردو میں ہندی شاعری کے اثر سے وجود میں آیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گیت خالص ہندوستانی صنفِ سخن ہے۔

گیت ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی راگ ، سرود اور نغمہ کے ہیں۔ گیت کسی خاص موضوع یا ہیئت کے پابند نہیں ہاں مگر گیت میں محبوب مرد اور عاشق عورت ہوتی ہے۔ جس میں عاشق یعنی عورت اپنے محبوب یعنی مرد سے جذبۂ محبت، نغمگی، نسوانیت، غنائیت اور ترنم ریزی کے ساتھ اپنے والہانہ انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتی ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ گیت صرف ان ہی موضوعات کے لیے ہوتے ہیں۔

گیت کے موضوعات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونے کی وجہ سے عشق، بھگتی، عبادت، محبّت، رزم، بزم غرض وہ ہر شے جو انسانی احساس کا حصہ ہے گیت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ گیت کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

’’ اگر گیت مرد کی طرف سے کہا جائے تو بھی اُس کے مزاج میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ ویسے مرد کے کردار کا ایک نسوانی رخ بھی ہوتا ہے جو اگر گیت میں اپنا اظہار کرے تو اس میں کوئی مزاج بھی نہیں۔ اس سب کے باوجود گیت بنیادی طور پر عورت کے اظہارِ محبّت کی ایک صورت ہے اور اس کے معتدبہ حصّے میں مرد ہی مخاطب اور محبوب ہے۔‘‘

گیت اپنے منفرد تہذیبی ورثے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے جس میں محبّت اور نغمے کی آمیزش سے پیدا ہونے والی نہایت لطیف و دل کش روایت شامل ہے۔ چوں کہ گیت کا موسیقی سے گہرا ربط ہے، ترنّم اور لَے اور جھنکار اور تھاپ وغیرہ اس کے گائے جانے میں استعمال ہوتے رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گیت پڑھنے سے زیادہ سننے کی چیز ہے۔ جو موسیقی کے ساتھ نمودارہوتا ہے۔

گیت کے متعلق شمیم احمد لکھتے ہیں: ’’گیت شاعری کا وہ اسلوب ہے جہاں محبّت اور نغمے کا سنگم پوری لطافت کے ساتھ ہوتا ہے۔‘‘

گیت کی کوئی خاص ہیئت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی ہیئت میں لکھا جاسکتا ہے۔ ویسے عموماً گیت کا مکھڑاہوتا ہے جو دراصل گیت کا پہلا شعر یا پہلا مصرع ہوتا ہے۔ اس کے بعد گیت کے کچھ بند ہوتے ہیں جن کی تعداد عموماً چار یا پانچ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہر بند کے بعد گیت کے مکھڑے کا ہم قافیہ ایک مصرع نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ مکھڑے ہی کو دہرایا جاتا ہے۔ کہیں کہیں تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر بند کے بعد مکھڑے کا ہم قافیہ مصرع نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ مکھڑا ہی کو دہرایا جاتا ہے۔ گیت کسی بھی بحر میں لکھا جا سکتا ہے لیکن عموماًچھوٹی بحریں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی گیت کا مکھڑا ایک بحر میں اور بول مختلف بحر میں ہوتے ہیں۔

گیت کے تمام بند خیال یا مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی کہ پورے گیت میں ایک ہی خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ گیت کی ہیئت غزل کی ہیئت کی طرح کسی کسائی اور متعین نہیں ہوتی بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے۔ اس کا مکھڑا ایک مصرعے کا بھی ہو سکتا ہے یا ایک شعر پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔

اسی طرح گیت کے جو بند ہوتے ہیں ان میں بھی مصرعوں کی کوئی متعین تعداد نہیں ہوتی۔ کسی گیت میں ہر بند میں چار چار مصرعے ہو سکتے ہیں تو کسی گیت میں تین تین مصرعوں کے بند بھی ہوسکتے ہیں۔ ہر بند کے بعد گیت اپنے مکھڑے کو دہرانے کے لیے فضا ہموار کرتا ہے۔ یہ مصرع مکھڑے کا ہم وزن بھی ہوسکتا ہے یا اس سے کچھ چھوٹا یا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں کہیں ایک ہی مصرعے کو توڑ کر دو سطروں میں لکھا جاتا ہے۔ غرض یہ کی گیت کی ہیئت میں بڑی لچک ہوتی ہے۔ گیت کی ہیئت کے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ گیت کا مکھڑا وہ گیت کے ہر بند کے بعد دہرایا جا سکتا ہے۔

غزل کی طرح گیت بھی شاعری کی ایک داخلی اور غنائی صنف ہونے کی وجہ سے شخصی جذبات و احساسات کا بے تکلف اور والہانہ اظہار ہوتا ہے۔ گیت میں محبوب سے جدائی کی تڑپ اور وصال کی آرزو مندی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان معنوں میں گیت ایک فراق زدہ عورت کے دل کی صدائے پُر سوز ہے۔ چوں کہ گیت اور سنگیت کا چولی دامن کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے سازوں کی آمیزش گیت کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔

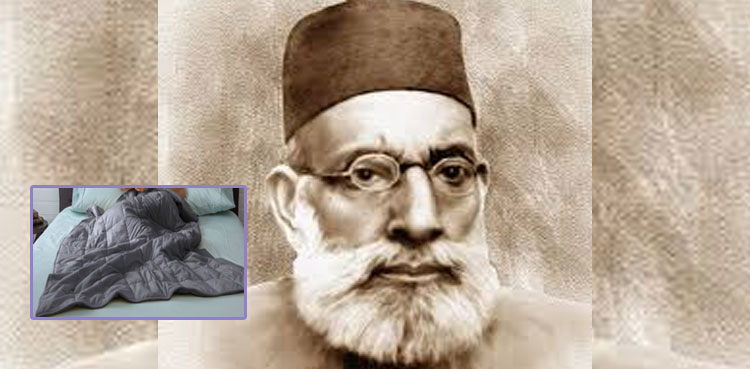

اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو کے عہد سے مانی جاتی ہے۔ امیر خسرو نے راگ راگنیوں کے ساتھ گیت کو پروان چڑھانے کے لیے راگوں کو ایجاد بھی کیا۔ امیر خسرو کے عہد سے تا حال اردو میں جو گیت لکھے گئے اس کا خاص موضوع عشق ہے۔ جدائی غم، اور ملن کی خوشی سے ہمارے گیت بھرے پڑے ہیں۔

امیر خسرو کی مشہور غزل ’’زحالِ مسکین مکن تغافل‘‘ میں جو مصرعے یا مصرعوں کے ٹکڑے ہندوستانی زبان میں ہیں، انھیں ہم گیت کے اوّلین نقوش کہہ سکتے ہیں۔ ان مصرعوں میں عورت کی طرف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور فراق کی کیفیت بیان ہوتی ہے جو گیت کی خصوصیت ہے۔

(ڈاکٹر آفتاب عرشی(بھارت) کے مقالے سے نقل)