جولائی 1912ء میں لاہور میں پہلی مرتبہ بجلی کی آمد ہوئی۔ بجلی کی ایک کمپنی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نام سے قائم کی گئی تھی۔ اس کمپنی کے چیئرمین لاہور کے مشہور و معروف صنعت کار لالہ ہرکشن لال تھے۔

روزنامہ پیسہ اخبار میں 25 جولائی 1912ء کو شائع شدہ ایک خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر لوئیس ڈین (Louis Dane) نے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے برقی طاقت کے اسٹیشن کو اپنے ”دستِ مبارک“ سے کھولنا منظور فرمایا تھا۔

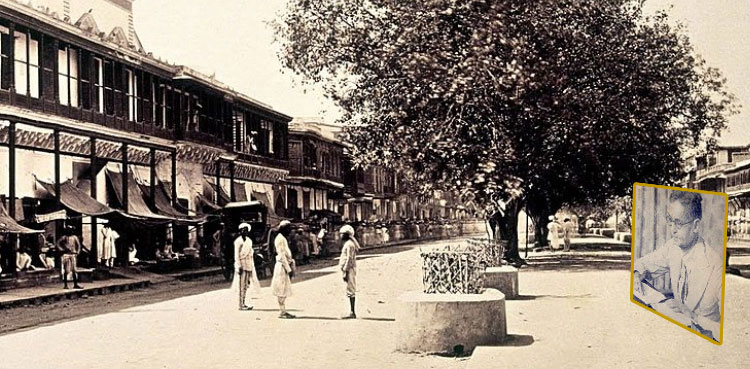

نومبر 1912ء میں کمپنی کی برقی طاقت کی بہم رسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور گول باغ میں ایک افتتاحی تقریب منعقد ہوئی اور لوئیس ڈین کے ہاتھوں یہ رسم انجام دی گئی۔

لاہور الیکٹرک کمپنی، دہلی میں قائم شدہ بجلی کمپنی کی نسبت لوگوں سے زیادہ رقم وصول کرتی تھی۔ دوسرے یہ کہ لوکل گورنمنٹ کو بجلی جس ریٹ پر مہیا کی جاتی تھی عوام کو اس سے مہنگی بجلی فروخت کی جاتی تھی۔

دل چسپ بات یہ ہے کہ سرکاری دفاتر کو چار آنے فی یونٹ اور پبلک کو چھ آنے اور آٹھ آنے فی یونٹ کے حساب سے بجلی فروخت کی جاتی تھی جو نہ صرف پبلک سے زیادتی بلکہ اصولِ تجارت کے بھی خلاف تھا۔ اس ضمن میں روزنامہ پیسہ اخبار کی دلیل یہ تھی کہ لاہور الیکٹرک کمپنی ایک تو بینک سے قرض لے کر اپنا کام چلا رہی ہے۔ دوّم اس کمپنی کا سات لاکھ روپے کا مجوزہ سرمایہ ہے جس میں سے کمپنی نے صرف سوا لاکھ روپے کے حصص عوام کو فروخت کیے ہیں۔ اخبار نے کمپنی سے کہا کہ اگر وہ عوام کا اعتماد چاہتی ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ عوام کو مناسب قیمت پر بجلی فروخت کرے۔

1921ء میں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیئرمین کے عہدے پر لالہ ہرکشن لال کی جگہ لالہ ملک راج بھلّہ فائز تھے اور 9 ستمبر کو وہی اس عہدے پر فائز تھے، جب کمپنی نے بجلی کا نرخ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا کیوں کہ موجودہ نرخ 1912ء میں مقرر کیا گیا تھا اور موجودہ گرانی کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اس نرخ میں اضافہ کر دینا ضروری تھا۔

کمپنی کا مؤقف یہ تھا کہ مزدوری کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ دوّم آج کل ”پنکھے قلی“ کی اجرت ڈھائی سو فیصد بڑھ گئی ہے اور معمولی سرسوں اور مٹی کے تیل کی قیمت بھی دو سو فیصدی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔

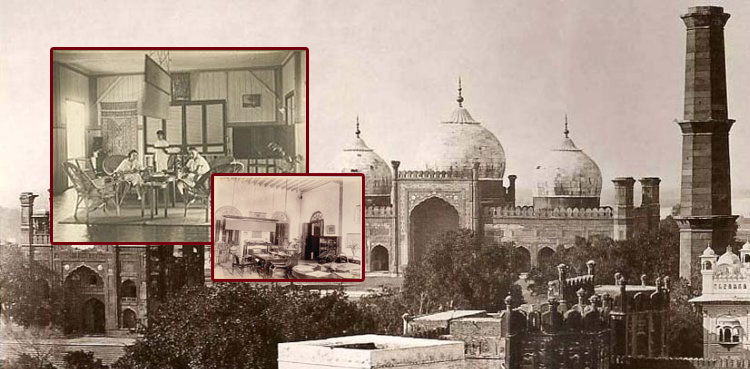

”پنکھے قلی“ کون تھے؟ یہ ایک بہت دل چسپ کہانی ہے۔ ہندوستان بھر میں گرمی کے موسم میں کمرے کی چھت پر ایک لکڑی کے تختے پر جھالر نما کپڑا لگا ہوتا تھا، جس میں ایک رسی نیچے لٹک رہی ہوتی تھی۔ اس رسی کو کھینچ کر آگے پیچھے کرنے سے کمرے میں ہوا آتی تھی۔ ہندوستان میں انگریز سپاہیوں کے لیے بارکوں میں اس قسم کے پنکھے لگے ہوا کرتے تھے اور پنکھا کھینچنے والے ہندوستانی مزدور انگریز سپاہیوں کو پنکھا جھلتے اور ان کے مزاج کو ٹھنڈا رکھتے تھے۔ اس ضمن میں بے شمار واقعات ایسے پیش آیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہندوستانی مزدور گرمی کے سبب سو جاتا اور پنکھا چلنا بند ہو جاتا تو گورے سپاہی مزدور کو گولی مار دیتے تھے۔

جون 1921ء میں روزنامہ زمین دار نے لاہور میں الیکٹرک کمپنی کی کار گزاری سے تنگ آ کر ”لاہور میں بجلی کا انتظام“ کے زیرِ عنوان اپنے ایک اداریے میں لکھا تھا، ”خدا جانے آج کل لاہور کے کارخانۂ برق میں کیا بدانتظامی ہے کہ دن بھر کبھی پنکھے بند ہو جاتے ہیں، کبھی چلنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹوں برقی رو منقطع رہتی ہے اور آج کل شدید گرمی میں سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔

سب سے زیادہ مشکل ان مطابع کو پیش آتی ہے جو برقی طاقت سے چلتے ہیں۔ زمیندار کے دفتر میں بھی برقی پنکھوں اور برقی روشنی کا انتظام ہے جہاں برقی رو بند ہو جاتی ہے وہیں سب کام رک جاتے ہیں۔ اِدھر اخبار کی طباعت رک جاتی ہے اُدھر دفتر میں عملۂ ادارت و انتظام گرمی کی شدت کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا اور پاؤں سے سَر تک پسینہ پڑا بہتا ہے۔ کارخانے کے منتظمین کو چاہیے کہ اپنے فرائض کی طرف مزید توجہ کریں۔

آج کل گرمی کی بہت گرم بازاری ہے۔ ایسی حالت میں برقی رو کا چند منٹ کے لیے رک جانا بھی قیامت ہے۔ لاہور میں شہر کے اندر بجلی کا استعمال اتنا زیادہ نہیں جتنا شہر سے باہر ہے اور تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، انگریز ہندوستانی حکام و شرفا کے مکانات، مطابع اور جرائد کے دفاتر اور کاروباری دکانیں اور کمپنیاں زیادہ تر شہر کے باہر ہی واقع ہیں۔ برقی رو کے رک جانے سے تمام شہر میں چیخ پکار مچ جاتی ہے اور گرمی کی شدت اپنی طاقت آزماتی ہے۔

امید ہے کہ کارخانۂ برق کے کار پرداز اس تکلیف و بے قاعدگی کا فوری انسداد کریں گے اور عوام و خواص کے آرام و آسائش کے علاوہ اپنے کاروباری مفاد کو بھی نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔“

(معروف تاریخ دان احمد سعید کی کتاب سے اقتباس)