آپ لوگوں نے شاید ہیپلے کا نام سن رکھا ہو جو علم حیاتیات میں کیڑوں کا مطالعہ کرنے والا سب سے مشہور سائنس دان تھا۔ اگر آپ نے اس کا نام سن رکھا ہے تو یقیناً آپ ہیپلے اور پروفیسر پاکنز کے درمیان ہونے والے مشہور جھگڑے سے بھی واقف ہوں گے۔ لیکن شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ اس جھگڑے کا انجام کیا ہوا؟

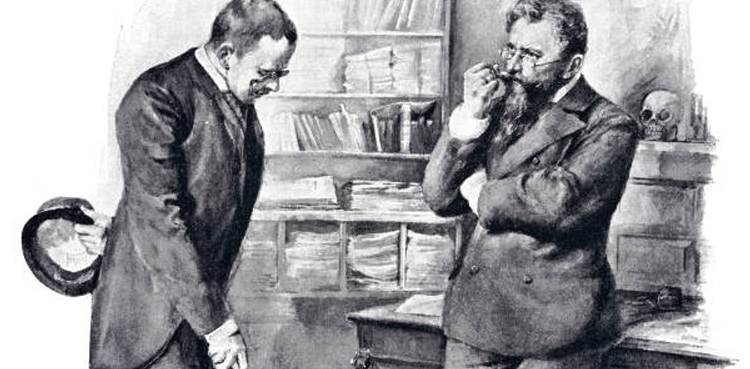

اس جھگڑے کا آغاز برسوں پہلے ہوا جب پاکنز نے ”مائیکرولیپا ڈوپٹرا“ (اس کا مطلب راقم الحروف کو خود بھی نہیں معلوم) پر ایک سائنسی مضمون لکھا جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ ایک نئی قسم کا کیڑا جو ہیپلے اپنی دریافت بتاتا ہے، وہ کوئی نئی قسم ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ کیڑا ویسا ہی ہے جیسے اور ”مائیکرولیپا ڈوپٹر“ ہوتے ہیں۔ ہیپلے جو ویسے ہی تیز مزاج تھا، اس مضمون کی اشاعت پر بہت سیخ پا ہوا اور اس نے اپنی دریافت کا دفاع کرنے کے لیے نہایت سخت الفاظ میں جواب دیا۔ پاکنز نے اس جواب کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہیپلے کا مطالعہ و مشاہدہ اتنا ہی ناقص ہے جتنا اس کا مائیکرو اسکوپ!

ہیپلے نے جوابی حملہ کرتے ہوئے ”آپ جیسے اناڑی سائنس دان“، اور ”آپ کے بے ڈھنگے آلات“ جیسے الفاظ کا بے دریغ استعمال کیا۔ سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔

اس دن کے بعد سے مستقل بنیادوں پر دونوں سائنس دانوں میں ہر موضوع اور ہر موقعے پر بحث ہونے لگی۔ میرا خیال ہے کہ عام طور پر پاکنز، ہیپلے کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوتا تھا لیکن ہیپلے کو اپنا موقف کہنے کا ڈھنگ زیادہ بہتر طریقے سے آتا تھا۔ اس کے پاس اپنے مخالف کو احمق ثابت کرنے کے درجنوں دلائل موجود ہوتے تھے۔

دوسری طرف پاکنز کو اپنی بات منوانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ساکھ اس حوالے سے بھی خراب تھی کہ وہ طالب علموں کو پاس کرنے کے لیے پیسے طلب کرتا تھا۔ لہٰذا نوجوانوں کی اکثریت ہیپلے کے ساتھ تھی۔ یہ سرد جنگ کئی برس تک جاری رہی اور دونوں سائنس دانوں کے درمیان نفرت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔

1891ء میں پاکنز (جس کی صحت اب بہت خراب رہنے لگی تھی) نے ڈیتھ ہیڈ نامی کیڑے کے بارے میں ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں بے شمار غلطیاں قابلِ گرفت تھیں اور ہیپلے نے اس مضمون کے خلاف لکھتے ہوئے ان ہی غلطیوں کا حوالہ دیا۔ یہ مضمون بہت بے رحمی سے لکھا گیا تھا جس میں ہر ایک غلطی کی نشان دہی بڑی تفصیل سے کی گئی تھی اور پاکنز کو مکمل طور پر احمق ثابت کیا گیا تھا۔ پاکنز نے ان اعتراضات کا جواب دیا لیکن اس کے دلائل بودے تھے اور لکھنے کا طریقہ بھی کمزور تھا۔ البتہ اس میں نفرت کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ وہ ہیپلے کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا لیکن اس پر قادر نہیں تھا۔ وہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔

اس کامیاب حملے کے بعد ہیپلے نے اپنے دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک تفصیلی مضمون لکھا جو بظاہر تو کیڑوں کے متعلق ایک عام مضمون تھا لیکن درحقیقت اس میں پاکنز کی تمام تحقیقات کو رد کیا گیا تھا۔ اس مضمون کی زبان بہت جارحانہ تھی لیکن اس میں دیے گئے دلائل بہت مضبوط تھے جنھوں نے پاکنز کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا۔

اب تمام سائنس دان پاکنز کی طرف سے جوابی حملے کے منتظر تھے۔ لیکن ان ہی دنوں پاکنز شدید بیماری کے باعث انتقال کر گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شاید اس کی وفات ہی اس کی طرف سے ہیپلے کو دیا جانے والا بہترین جواب تھا۔ کیوں کہ اس کے بعد لوگوں نے ہیپلے کی حمایت کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو اس لڑائی میں ہیپلے کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، اب بہت سنجیدگی سے پاکنز کی وفات پر افسردگی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ہار جانے کی ذلّت ہی پاکنز کی موت کا اصل سبب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنسی بحث و تکرار کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اتفاق سے ہیپلے کا لکھا ہوا ایک تنقیدی مضمون جو اس نے کچھ ہفتے قبل لکھا تھا، عین اس دن ایک میگزین میں شائع ہو گیا جس دن پاکنز کی تدفین تھی۔ اس مضمون کی اشاعت نے لوگوں کو ہیپلے کے خلاف کر دیا۔ عوامی ہمدردیاں اب پاکنز کے ساتھ تھیں اور وہ اس کے لکھے گئے تمام مضامین بھول گئے جو مرحوم نے ہیپلے کے خلاف لکھے تھے۔ یہاں تک کہ اخبارات تک نے ہیپلے کے اس مضمون کی مذمت کی جو پاکنز کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔

سچ تو یہ تھا کہ اس طرح مر جانے پر ہیپلے، پاکنز کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ اوّل تو یہ فیصلہ کن شکست سے بچ نکلنے کا بہت بزدلانہ طریقہ تھا اور دوسرا یہ کہ اب ہیپلے کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاس کوئی کام کرنے کو بچا ہی نہیں ہے۔ گزشتہ بیس برسوں سے وہ اپنی ساری توانائیاں صرف پاکنز کی ساکھ برباد کرنے میں صرف کرتا چلا آیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی اپنی ساکھ ہمیشہ بہتر ہوتی چلی گئی تھی۔

یہ سچ تھا کہ ان کے آخری قلمی جھگڑے نے پاکنز کی جان لے لی تھی۔ لیکن اس واقعے نے ہیپلے کی زندگی کو بھی بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اسے کچھ عرصہ مکمل آرام تجویز کیا تھا۔ لہٰذا ہیپلے ایک پُرفضا مقام پر چھٹیاں گزارنے چلا گیا۔ لیکن یہاں بھی وہ دن، رات پاکنز کے خلاف ان تمام دلائل کے بارے میں سوچتا رہا جو اب نہیں دیے جا سکتے تھے۔

٭٭٭

آخرکار ہیپلے نے اس حقیقت کا ادراک کر ہی لیا کہ پاکنز کے متعلق مستقل سوچتے رہنا اسے ذہنی طور پر بیمار کر سکتا ہے۔ اس نے پاکنز کو اپنے دماغ سے نکالنے کی شعوری کوششیں شروع کر دیں۔ وہ بہت ساری کتابیں خرید کے لایا لیکن جب بھی وہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کرتا تو اسے کتاب کے ہر صفحے پر پاکنز کا سفید چہرہ نظر آ رہا ہوتا۔ وہ اسے تقریر کرتے ہوئے دیکھتا، ایک ایسی تقریر جس میں سے ہیپلے بیسیوں غلطیاں نکال سکتا تھا۔

پھر ہیپلے نے شطرنج کھیلنا شروع کی۔ وہ جلد ہی اس کھیل میں ماہر ہو گیا اور اپنے مخالف کو باآسانی شکست دینے لگا۔ تاہم جب شطرنج میں اس کے مخالف کھلاڑی کی شکل پاکنز سے ملنے لگی تو اس نے اس کھیل کو بھی خیرباد کہہ دیا۔

آرام کی سب سے بہترین شکل یہ تھی کہ وہ کسی نئی قسم کے کام میں مصروف ہو جائے۔ اس نے پانی میں اُگنے والے پودوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں مشغول ہونے کے بعد تیسرا دن تھا جب اس نے ایک نئی قسم کے کیڑے کو دیکھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور کمرے میں روشنی کا واحد ذریعہ ایک ننھا سا لیمپ تھا۔ اس کی ایک آنکھ اپنے مائیکرو اسکوپ پر مرکوز تھی جب کہ دوسری آنکھ سے وہ میز پوش کو دیکھ سکتا تھا۔ کپڑے کی زمین سرمئی تھی اور اس پر شوخ سرخ، سنہرے اور نیلے رنگ سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس نے اچانک کپڑے میں ایک جگہ حرکت محسوس کی اور اپنا سر اُٹھا کر دونوں آنکھوں سے کپڑے کا جائزہ لیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میز پوش کا یہ رنگین حصہ باقاعدہ حرکت کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازہ بند تھے تو یہ کیڑا اندر کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ اس نے یہ کیڑا کہیں سے اُڑ کے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کیڑے کا میز پوش کے رنگوں سے ہم آہنگ ہونا بھی عجیب تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہیپلے جو کیڑوں کے علم کا سب سے بڑا ماہر تھا، وہ اس کیڑے کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔

کیڑا آہستہ آہستہ لیمپ کی طرف رینگ رہا تھا۔ ”ایک نئی قسم کا کیڑا!“ ہیپلے کا فطری تجسس بیدار ہو گیا۔ اسے اچانک پاکنز کا خیال آ گیا: ”اگر پاکنز کو پتا چل جائے کہ میں نے ایک بالکل انوکھی قسم کا کیڑا دریافت کیا ہے تو جلن کے مارے اس کا برا حال ہو جائے۔ لیکن پاکنز تو مر چکا ہے!“

اس نے سوچا، ”مجھے اس کیڑے کو پکڑنا چاہیے۔“

اب اس نے اردگرد کسی ایسی چیز کی تلاش شروع کی جس کی مدد سے وہ اس کیڑے کو پکڑ سکے۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک کیڑا ہوا میں بلند ہوا اور لیمپ سے ٹکرایا۔ لیمپ ایک طرف لڑھک کر بجھ گیا۔ اب کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ ہیپلے نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے لیمپ کو سیدھا کیا اور کمرے میں دوبارہ روشنی ہو گئی۔ لیکن کیڑا اب میز پر موجود نہیں تھا۔ ہیپلے نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اسے وہ کیڑا دروازے کے قریب دیوار پر بیٹھا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں لیمپ شیڈ پکڑ کر وہ کیڑے کو اس میں قید کرنے کے لیے آگے بڑھا لیکن کیڑا اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اُڑ گیا۔ اب ہیپلے اس کیڑے کے تعاقب میں کمرے میں ناچتا پِھر رہا تھا۔ ایک بار اس کا لیمپ شیڈ والا ہاتھ لیمپ سے ٹکرا گیا اور وہ لڑھک کر میز کے نیچے جا گرا۔ کمرے میں ایک بار پھر تاریکی کا راج ہو گیا۔ ہیپلے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا سخت بھنا رہا تھا۔ ایک بار کیڑا اس کے منہ سے آ کر ٹکرایا بھی لیکن اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اُڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر وہ کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو کیڑا اُڑ کے باہر چلا جائے گا اور پھر شاید وہ اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکے۔

اندھیرے میں اس نے اچانک پاکنز کا چہرہ دیکھا۔ وہ زور زور سے اس پر ہنس رہا تھا۔ ہیپلے نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں اور اتنی زور سے پاؤں پٹخے کہ کمرہ اس کے جوتوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔

٭٭٭

مالک مکان خاتون کے خوف زدہ چہرے نے دروازے کی جھری سے جھانکا۔ ”کیا بات ہے؟ یہ شور کی آواز کیسی ہے؟“ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اسی وقت باہر سے آنے والی روشنی میں ہیپلے کو وہ کیڑا ادھ کھلے دروازے سے بالکل قریب نظر آیا۔

”دروازہ بند کر دو!“ہیپلے پوری قوت سے چلایا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ مالک مکان اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھی کہ وہ شاید اسے مارنے دوڑا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اوپری منزل پر پہنچ کر اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ وہ ہیپلے کے اس عجیب و غریب رویّے سے بہت سہم گئی تھی۔ ہیپلے کے کمرے میں اب پھر گھپ اندھیرا تھا۔ ہیپلے کو اندازہ تھا کہ اس کا رویہ پراسرار اور خوف زدہ کر دینے والا ہے۔

ہیپلے اندھوں کی طرح ٹٹولتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا اور ماچس تلاش کرنے لگا۔ اس تلاش کے دوران اس کا ہاتھ شیشے کے ایک گلدان سے ٹکرا گیا جو چھناکے سے ٹوٹ گیا تاہم اس کے بعد ہیپلے ماچس ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے ایک موم بتی جلا کے اس کی روشنی میں کیڑے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہاں کیڑے کا نام ونشان بھی نظر نہ آیا۔ ہیپلے اب بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سو جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ پرسکون نیند نہ سو سکا۔ رات بھر خواب میں اسے وہ کیڑا اور پاکنز نظر آتے رہے۔ رات میں دو بار اُٹھ کر اس نے اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔

ایک بات تو طے تھی، وہ مالک مکان خاتون کو اپنے عجیب و غریب رویے کی کوئی وضاحت نہیں دے سکتا تھا۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ کیڑا پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے طے کیا کہ وہ رات کے واقعات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ ناشتے کے بعد چہل قدمی کرنے نکل گیا۔ چہل قدمی کے دوران تمام تر کوشش کے باوجود وہ کیڑے کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا۔ ایک دفعہ تو اس نے بڑے واضح طور پر کیڑے کو باغ کی پتھریلی دیوار پر بیٹھے دیکھا لیکن جب وہ بھاگ کر وہاں پہنچا تو وہ کیڑے کے بجائے محض پتھر کا قدرتی رنگ اور ڈیزائن نکلا۔

دوپہر میں ہیپلے پادری صاحب سے ملنے گیا۔ وہ گرجے کے باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہیپلے نے اچانک کہا: ”آپ وہ کیڑا دیکھ رہے ہیں؟“

”کہاں؟“ پادری صاحب نے حیران ہو کر کہا۔

”کیا آپ کو اس بینچ کے کونے پر کیڑا بیٹھا ہوا نہیں نظر آ رہا؟“ ہیپلے نے اس سے بھی زیادہ حیران ہو کر کہا۔

”نہیں تو!“ پادری صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور ہیپلے حیران، پریشان نظر آنے لگا۔ پادری صاحب اسے گھور رہے تھے۔

اس رات ہیپلے نے کیڑے کو اپنے بستر پر رینگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کرنے لگا کہ کیا یہ اس کا وہم ہے یا حقیقت میں کیڑا اس کے بستر پر رینگ رہا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس نے اس پاگل پن سے اسی طرح لڑنے کی کوشش کی جیسے وہ اپنے سابق حریف پاکنز سے لڑتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اب پاکنز سے لڑتے رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ انسانی نفسیات بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دماغ جب تھکا ہوا ہو تو وہ طرح طرح کی ایسی چیزیں اختراع کرنے لگتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کیڑے کو محض دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اس نے رات کی تاریکی میں کیڑے کو دو بار اپنے چہرے سے ٹکراتے ہوئے بھی محسوس کیا۔ اس نے موم بتی کی روشنی میں غور سے دیکھا۔ وہ کیڑا مجسم حقیقت تھا۔ اس نے کیڑے کا بالوں سے بھرا جسم دیکھا، اس کے پر دیکھے، اس کی باریک ٹانگیں دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے اسے خود پر شدید غصہ آیا کہ وہ ایسے ننھے منے کیڑے سے کیسے ڈر سکتا ہے!

٭٭٭

مالک مکان خاتون نے اس رات اپنی ملازمہ کو کمرے میں بلا لیا تھا کیوں کہ اسے اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کمرہ بند کر کے دروازے کے ساتھ ایک بھاری میز بھی لگا دی تھی۔ رات گیارہ بجے کے قریب انھوں نے کرائے دار کے کمرے میں بھاری قدموں کی آواز سنی۔ ایک کرسی گرنے کی آواز آئی پھر ایک دیوار پر زبردست مکا مارا گیا۔ اس کے بعد شیشے کی کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر ہیپلے سیڑھیاں اترتے ہوئے محسوس ہوا۔ دونوں خواتین نے ڈر کے مارے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ قدموں کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار سیڑھیاں چڑھ اور اُتر رہا تھا۔ آخرکار گھر کا مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید وہ گھر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئیں اور پردہ ہٹا کر تاروں کی ملگجی روشنی میں ہیپلے کو جاتے دیکھا۔ وہ نہ صرف سڑک پر دیوانوں کی طرح دوڑ رہا تھا بلکہ بار بار ہوا میں اس طرح ہاتھ چلا رہا تھا جیسے کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تاہم ان دونوں کو ہیپلے کے سوا اس وقت سڑک پر کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوڑتے ہوئے سڑک کے کنارے جنگل میں غائب ہو گیا۔

ابھی وہ دونوں آپس میں اس بات کا فیصلہ کر ہی نہ پائی تھیں کہ نیچے جا کر دروازہ کون بند کرے کہ ہیپلے گھر واپس لوٹ آیا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد گہرا سناٹا چھا گیا۔

”مسز کولول! مجھے امید ہے کہ میں نے کل رات آپ کو خوف زدہ نہیں کیا ہو گا۔“ ہیپلے نے اگلی صبح مالک مکان سے کہا۔ مالک مکان نے کوئی جواب نہیں دیا۔

”دراصل مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ میں نے گزشتہ دو راتوں سے نیند کی دوا نہیں لی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ آپ کو خوف زدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرے رویے سے پریشانی ہوئی تو میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں آج کیمسٹ سے اپنی نیند کی دوا خرید لاؤں گا۔ بلکہ مجھے یہ کام کل ہی کر لینا چاہیے تھا۔ بہت معذرت!“ ہیپلے نے جلدی، جلدی کہا۔

لیکن کیمسٹ کی دکان جاتے ہوئے ہیپلے کو وہ کیڑا دوبارہ نظر آ گیا۔ وہ بار بار اس کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا اور ہیپلے کو اسے ہاتھ ہلا کر بھگانا پڑ رہا تھا۔

اچانک اسے اپنے اندر وہی غصہ ابھرتا ہوا محسوس ہوا جو وہ پاکنز کے لیے محسوس کرتا تھا۔ اس نے غصے میں مٹھیاں بھینچ کر کیڑے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور کسی چیز پر سے پھسل کر گر پڑا۔

جب وہ کوشش کر کے اُٹھا تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک کھائی کے اندر جا گرا ہے اور اس کی ٹانگیں اس کے بوجھ تلے مڑ گئی ہیں۔ عجیب و غریب کیڑا اس وقت بھی اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر کیڑے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن حسب سابق ناکام رہا۔ اسی اثنا میں اس نے دو مردوں کو سامنے سے آتا دیکھا۔ ان میں سے ایک قصبے کا ڈاکٹر تھا۔ ہیپلے نے ان کے آنے کو اپنی خوش قسمتی خیال کیا کیوں کہ اسے باہر نکلنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ تاہم اسے یہ بھی یقین تھا کہ دونوں اشخاص اس کے سر پر منڈلاتا کیڑا نہیں دیکھ پائیں گے۔ لہٰذا اس نے طے کیا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔

٭٭٭

رات تک اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درد تو خاصا کم ہو چکا تھا لیکن اسے ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ پہلے پہل اس نے فیصلہ کیا کہ کمرے میں کیڑے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اسے خودبخود وہ کیڑا بستر کے سرہانے رکھے لیمپ پر بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ اس کو اچانک شدید غصہ آنے لگا اور اس نے کیڑے کو مارنے کے لیے زور سے اپنا ہاتھ گھمایا۔ لیمپ الٹ گیا اور سامنے کرسی پر بیٹھی نرس جو تقریباً سو چکی تھی، گھبرا کر اٹھ گئی۔

”وہ کیڑا! نہیں…میرا مطلب ہے کہ مجھے اپنے تصور میں یہاں ایک کیڑا نظر آ رہا ہے اور کوئی بات نہیں۔“

ہیپلے نے جلدی جلدی کہا۔ اسے وہ کیڑا کمرے میں اڑتا ہوا بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نرس اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے خود پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کی لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی، اس کے بخار میں شدت آتی گئی اور کیڑے کو نہ دیکھنے کی ناکام کوشش میں اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر کیڑے کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ چل نہ سکا۔ نرس نے بڑی مشکل سے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ لیکن وہ ہر دس منٹ بعد اٹھنے کی کوشش کرتا۔ مجبوراً اس کے ہاتھ پاؤں بستر کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ اسے بندھا دیکھ کر کیڑے کی جرات میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ کبھی اس کے بالوں پر آ بیٹھتا کبھی بازو پر اور کبھی اس کے چہرے پر چہل قدمی شروع کر دیتا۔ ہیپلے کبھی غصے سے چلاتا، برا بھلا کہتا اور کبھی رو دیتا۔ وہ نرسنگ اسٹاف سے درخواست کرتا کہ اس کے اوپر سے کیڑے کو ہٹا دیا جائے لیکن یہ سب کرنا بے سود ہی رہا۔

اس کا ڈاکٹر شاید انسانی نفسیات کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا وہ محض یہ کہہ دیتا کہ کمرے میں کوئی کیڑا نہیں ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ ہیپلے کو اس اذیت سے بچا سکتا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کیڑا وہاں موجود ہے، ہیپلے کو منہ ڈھانکنے کے لیے کوئی رومال دے سکتا تھا تاکہ کیڑا اس کے منہ پر نہ بیٹھ سکے۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہیپلے اپنی ٹانگ کے صحت یاب ہو جانے تک بستر سے بندھا رہا۔ اس سارے عرصے میں کیڑا اسے کسی عفریت کی طرح ڈراتا رہا جسے وہ سوتے جاگتے اپنے اردگرد پاتا تھا۔

ہیپلے اب اپنی باقی ماندہ زندگی ایک پاگل خانے میں ایک ایسے کیڑے سے خوف زدہ ہو کر گزار رہا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ پاگل خانے کے معالج کا کہنا تھا کہ یہ کیڑا ہیپلے کے دماغ کی اختراع ہے۔ لیکن ہیپلے جب اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تھا تو لوگوں کو بتاتا کہ یہ کیڑا پاکنز کی روح ہے لہٰذا اس کو پکڑنا سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔

(مصنّف: ایچ جی ویلز، مترجم: گل رعنا صدیقی)

دی لوٹس اینڈ دی ونڈ برطانوی ناول نگار جان ماسٹرز کا 1953 میں شائع ہونے والا ناول ہے۔ یہ ناول ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو ایک انجان افغان کے قتل کی چشم دید گواہ ہے اور جس کی کڑیاں ‘دی گریٹ گیم’ جو کہ برطانیہ اور روس میں متعدد جنگوں کی وجہ بنا، اس سے ملتی ہیں۔مصنّف نے اس ناول میں این نامی لڑکی کی ملاقات برطانوی فوجی روبن سیوج سے دکھائی ہے جس کی تعیناتی افغانستان میں ہوئی ہے لیکن اسے جنگ سے کوئی خاص دل چسپی نہیں ہے۔ یہ ناول ایک افسوس ناک واقعے کے بعد دو زندگیوں کے متاثر ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔

دی لوٹس اینڈ دی ونڈ برطانوی ناول نگار جان ماسٹرز کا 1953 میں شائع ہونے والا ناول ہے۔ یہ ناول ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو ایک انجان افغان کے قتل کی چشم دید گواہ ہے اور جس کی کڑیاں ‘دی گریٹ گیم’ جو کہ برطانیہ اور روس میں متعدد جنگوں کی وجہ بنا، اس سے ملتی ہیں۔مصنّف نے اس ناول میں این نامی لڑکی کی ملاقات برطانوی فوجی روبن سیوج سے دکھائی ہے جس کی تعیناتی افغانستان میں ہوئی ہے لیکن اسے جنگ سے کوئی خاص دل چسپی نہیں ہے۔ یہ ناول ایک افسوس ناک واقعے کے بعد دو زندگیوں کے متاثر ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ سنہ 1978 میں دی فار پویلینز قارئین تک پہنچا جس کی برطانوی مصنّف ایم ایم تھیں۔ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی تھیں اور دس برس تک اسی معاشرے کا حصّہ رہیں۔ ان کے ناول کی کہانی میں مرکزی کردار ایشٹن نامی نوجوان ہے جو اپنے انگریز والدین کی موت اور 1857 کی جنگِ آزادی کے بعد مقامی شناخت اور نام کے ساتھ یعنی اشوک بن کر اپنی آیا سیتا کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ ناول میں ایک ہندوستانی شہزادی کا کردار ہے۔ اس انگریز لڑکے کو شہزادی سے محبّت ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اس کے گھر میں نوکر ہوتا ہے اور پھر ایک انگریز بن کر شہزادی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔

سنہ 1978 میں دی فار پویلینز قارئین تک پہنچا جس کی برطانوی مصنّف ایم ایم تھیں۔ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی تھیں اور دس برس تک اسی معاشرے کا حصّہ رہیں۔ ان کے ناول کی کہانی میں مرکزی کردار ایشٹن نامی نوجوان ہے جو اپنے انگریز والدین کی موت اور 1857 کی جنگِ آزادی کے بعد مقامی شناخت اور نام کے ساتھ یعنی اشوک بن کر اپنی آیا سیتا کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ ناول میں ایک ہندوستانی شہزادی کا کردار ہے۔ اس انگریز لڑکے کو شہزادی سے محبّت ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اس کے گھر میں نوکر ہوتا ہے اور پھر ایک انگریز بن کر شہزادی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکا جو اپنے انگریز ہونے سے لاعلم ہوتا ہے جب اس کو معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ ہندوستانی نہیں بلکہ انگریز ہے، تب وہ اپنی شناخت کی تلاش میں کبھی افغانستان، کبھی انگلستان اور کبھی ہندوستان میں جا نکلتا ہے۔ یہ واقعات اس ناول میں دل چسپی اور قارئین کا تجسس بڑھاتے ہیں۔ ایشٹن کو افغانستان میں دو حصّوں میں وقت گزارتے دکھایا گیا ہے۔اسے دوسری افغان جنگ سے قبل انگریز فوج کے لیے بطور جاسوس افغانستان بھیجا جاتا ہے۔

لڑکا جو اپنے انگریز ہونے سے لاعلم ہوتا ہے جب اس کو معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ ہندوستانی نہیں بلکہ انگریز ہے، تب وہ اپنی شناخت کی تلاش میں کبھی افغانستان، کبھی انگلستان اور کبھی ہندوستان میں جا نکلتا ہے۔ یہ واقعات اس ناول میں دل چسپی اور قارئین کا تجسس بڑھاتے ہیں۔ ایشٹن کو افغانستان میں دو حصّوں میں وقت گزارتے دکھایا گیا ہے۔اسے دوسری افغان جنگ سے قبل انگریز فوج کے لیے بطور جاسوس افغانستان بھیجا جاتا ہے۔