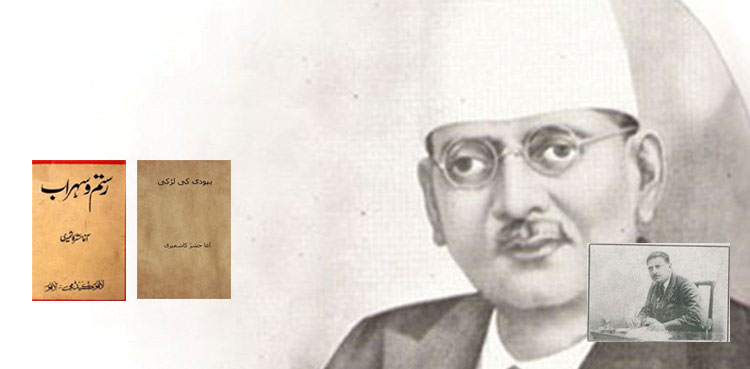

"پیر صاحب دراز قد آدمی تھے۔ وفورِ ذہانت سے چمکتی ہوئی آنکھیں، شفاف و کشادہ پیشانی، ناک اونچی جو چہرے پر نمایاں تھی۔ پیر صاحب کم گو تھے۔ لب و لہجہ دھیما مگر ڈرامائی کیفیت سے بھرپور، دورانِ گفتگو ان کی آنکھیں یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے ایک ایک لفظ سوچ کر کہہ رہے ہوں۔” آج رفیع پیر کا یومِ وفات ہے۔

یہ چند سطری شخصی خاکہ میرزا ادیب کے قلم سے نکلا ہے اور یہ اُس مضمون سے لیا گیا ہے جو رفیع پیر کے ڈرامے کے نام سے ان کی مرتب کردہ کتاب میں شامل ہے۔ رفیع پیر سے متعلق اپنے اس مضمون میں میرزا ادیب مزید لکھتے ہیں:

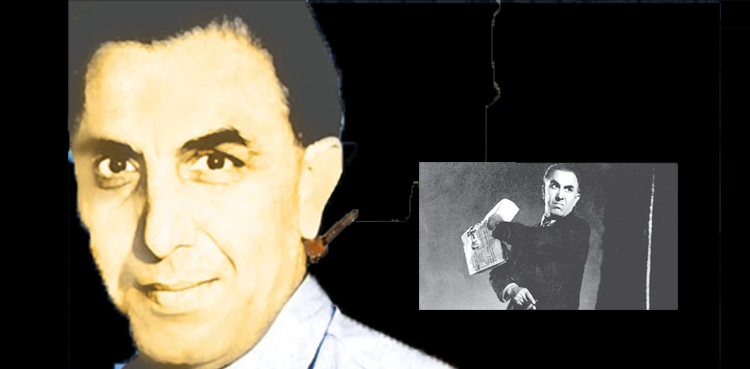

"رفیع پیر نے ڈرامے کی تربیت جرمنی میں پائی تھی اور جب بارہ برس تک جرمن اسٹیج پر عملاً حصّہ لینے کے بعد وطن لوٹے تھے تو ان کا سینہ نئی نئی امنگوں اور نئے نئے ولولوں سے معمور تھا۔ انھوں نے آتے ہی آل انڈیا ریڈیو پر لاہور سے اپنی آواز کا جادو اس انداز سے جگایا کہ ہزاروں کے دل موہ لیے۔ اس وقت ریڈیو سے باہر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ڈرامے میں خصوصی شہرت کے مالک تھے مگر پیر صاحب ان سے الگ تھلگ اور منفرد نظر آئے تھے۔”

"ان کے یوں الگ تھلگ اور منفرد نظر آنے کی وجہ یہ تھی کہ پیر صاحب صدا کار ہی نہیں تھے، تمثیل نگار بھی تھے، اداکار بھی تھے اور ہدایت کار بھی۔ اور ان سبھی شعبوں میں انھیں کمال حاصل تھا۔”

رفیع پیر پاکستان میں فنونِ لطیفہ کی ایک نہایت معتبر شخصیت اور پائے کے فن کار تھے جن کی تخلیقی صلاحیتوں اور فنی مہارت کا اعتراف اپنے زمانے کی ممتاز ہستیوں نے بھی کیا ہے۔ رفیع پیر کو تھیٹر، پتلی تماشہ، فلم اور ڈرامہ، رقص اور موسیقی میں کمال حاصل تھا۔ وہ ایک بہترین صداکار بھی تھے اور اداکار بھی اور اپنے اس فن کا اظہار پاکستان میں خوبی سے کیا۔ انھیں ایک ایسی علمی و ادبی ہستی کہا جاسکتا ہے جس نے دورانِ تعلیم اور بیرونِ ملک قیام کے دوران اپنے کام اور تجربات سے جو کچھ جانا اور سیکھا، اسے اپنے ڈراموں اور مضامین کے ذریعے تحریری اور تھیٹر کے پلیٹ فارم سے عملی طور پر نئے آنے والوں تک پہنچایا۔ رفیع پیر فنونِ لطیفہ کے میدان میں اپنی فکر اور فن کی بدولت خوب جانے گئے اور اپنے ہم عصروں میں یگانہ و ممتاز ہوئے۔

1898ء میں بنّوں میں آنکھ کھولنے والے رفیع پیر کے دادا، پیر قمر الدّین پولیٹیکل ایجنٹ تھے اور بنّوں میں تعینات تھے۔ ان کا خاندان کشمیر سے گجرات میں آکر آباد ہوا تھا اور وہاں سے پیر قمر الدّین لاہور چلے آئے تھے۔ اِن کا شاعرِ مشرق علاّمہ اقبال سے گہرا قلبی تعلق اور بڑی دوستی تھی۔ پیر تاج الدّین انہی کے صاحب زادے تھے جنھوں نے اوکسفرڈ یونی ورسٹی سے وکالت کی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہیں ایک برطانوی خاتون سے ذہنی ہم آہنگی بڑھی اور پھر انھوں نے اسی عورت سے شادی کر لی۔ رفیع پیرزادہ نے اسی جوڑے کے گھر آنکھ کھولی تھی۔ انھیں شروع ہی سے علمی و ادبی ماحول ملا اور وہ فنونِ لطیفہ سے نوعمری ہی میں واقف ہوگئے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی دل چسپی علم و فنون میں بڑھتی چلی گئی اور پھر تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے بھی اپنے شوق اور رجحان کے مطابق یہی سب پڑھنے اور سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔

کہتے ہیں کہ جب رفیع پیر اسکول میں زیرِ تعلیم تھے، تو ہندوستان کی ایک مشہور تھیٹر کمپنی، دادا بھائی ٹھوٹھی ان کے شہر میں تھیٹر سجانے کے لیے آئی۔ رفیع پیر بھی شو دیکھنے گئے اور وہاں انھیں بہت لطف آیا۔ اگلے روز پھر شو دیکھنے پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ تھیٹر کا آخری روز ہے۔ اب یہ تماشا لگانے والے دلّی چلے جائیں گے۔ کم عمر رفیع پیر کے دل میں کیا آیا کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ان لوگوں کے ساتھ دلّی جا پہنچے۔ اہلِ خانہ ان کے یوں لاپتا ہوجانے پر سخت پریشان تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ دلّی میں جب تھیٹر کے منتظمین نے اپنا شو شروع کیا تو اس روز وہاں جو شخصیت بطور خاص مدعو تھی، وہ رفیع پیر کے دادا قمر الدّین کے قریبی دوست تھے۔ ان کی نظر اس بچّے پر پڑی تو جھٹ پہچان لیا اور اس سے مل کر دریافت کہا کہ یہاں کیسے اور کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس پر معلوم ہوا رفیع پیر تھیٹر کے شوق میں بغیر بتائے گھر سے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ فوراً اس بچّے کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو مطمئن کرنے کے بعد چند روز میں رفیع پیر کو لاہور پہنچا دیا۔ اس واقعے سے رفیع پیر کی ڈرامہ اور اداکاری سے لگاؤ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

رفیع پیر نے جب گورنمنٹ کالج، لاہور میں داخلہ لیا، تو اُس وقت تحریکِ خلافت زوروں پر تھی۔ وہ غور و فکر کرنے کے عادی، متجسس اور مہم جُو قسم کے نوجوان تھے جو سنجیدہ بھی تھے اور سیاسی و سماجی شعور بھی رکھتے تھے۔ رفیع پیر اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ رفیع پیر کے دادا کے دیرینہ رفیقوں میں مولانا محمد علی جوہر بھی شامل تھے۔ رفیع پیر ان کے زورِ خطابت اور شعلہ بیانی سے بہت متأثر تھے۔ اکثر جلسوں میں اگلی صفوں میں نظر آتے اور پُرجوش انداز میں سب کے ساتھ مل کر خوب نعرے لگاتے۔ تحریک کے قائدین کے ساتھ ساتھ ایسے سرگرم کارکنوں اور تحریک کے متوالوں پر پولیس نظر رکھتی تھی۔ رفیع پیر بھی ایک روز پولیس کی نظروں میں آ گئے تھے اور جب اس کا علم اہلِ خانہ کو ہوا تو رفیع پیر کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے فوری لندن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یوں 1916ء میں رفیع پیر قانون کے طالبِ علم بن کر اوکسفرڈ میں داخل ہوگئے۔ انگریز راج سے نفرت اور قابض انتظامیہ کو ناپسند کرنے والے رفیع پیر وہاں سے تعلیم مکمل نہ کرسکے اور 1919ء میں جرمنی چلے گئے، جہاں ایک جامعہ کے شعبۂ فلاسفی میں داخلہ لے لیا۔ یہ اُن کا پسندیدہ مضمون تھا۔ بعد میں وہ برلن چلے گئے جسے پورے یورپ میں اس دور میں فن و ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جرمن عوام موسیقی، ڈرامے اور تھیٹر کے رسیا تھے۔ یہ دنیا رفیع پیر کے لیے طلسماتی دنیا ثابت ہوئی۔ وہ بھی فنونِ لطیفہ کے ایسے ہی دیوانے تھے۔ اسی دیوانگی اور شوق نے رفیع پیر کو وہاں برلن تھیٹر کے معروف ڈائریکٹر، فٹز لانگ کے قریب کردیا جس نے انھیں برلن تھیٹر سے وابستہ ہونے کا موقع دیا اور وہاں کام کرتے ہوئے رفیع پیر نے معروف فن کاروں سے بہت کچھ سیکھا۔ جرمنی میں ہی میں قیام کے دوران رفیع پیر نے ایک جرمن خاتون سے شادی کر لی تھی۔

جب جرمنی میں نازی برسرِ اقتدار آ گئے تو رفیع پیر ہٹلر سے اپنی نفرت اور کچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے ہندوستان چلے آئے، لیکن خدشات کے پیشِ نظر اہلیہ اور اپنی اکلوتی بیٹی کو وہیں چھوڑ آئے۔ بدقسمتی سے ان کی اہلیہ برلن پر اتحادی افواج کی بم باری کے دوران ماری گئیں۔ رفیع پیر کی اکلوتی بیٹی کسی طرح بچ گئی تھیں اور انھوں نے طویل عمر پائی۔

رفیع پیر 1930ء کی دہائی کے اوائل میں ہندوستان واپس آئے تھے۔ اس زمانے میں وہ جدید تھیٹر کی تعلیم و تربیت مکمل کرکے آنے والے واحد ہندوستانی تھے۔ یہاں انھوں نے ’’انڈین اکیڈمی آف آرٹس‘‘ قائم کی، جس سے نکلنے آگے چل کر فلم اور تھیٹر کی دنیا میں نام وَر ہوئے اور مختلف شعبہ جات میں اپنی اداکاری، صداکاری اور قلم کا زور آزمایا۔ اسی زمانے میں رفیع پیر نے پنجابی کا مشہور ڈرامہ ’’اکھیاں‘‘ تحریر اور اسے اسٹیج کیا۔ اکھیاں ریڈیو سے نشر ہونے والا پہلا پنجابی کھیل تھا جس کے بعد انھوں نے پنجابی زبان میں مزید ڈرامے تحریر کیے۔ ان کا آخری ڈراما ٹیلی ویژن کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں ان کے نظر ثانی شدہ اسکرپٹ پر چیتن آنند نے اردو زبان میں فلم، ’’نیچا نگر‘‘ بنائی، جو قیامِ پاکستان سے قبل ریلیز ہوئی اور اس نے 1948ء کے کانز فلم فیسٹیول میں سال کی بہترین فلم کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس فلم میں رفیع پیر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔

برلن سے لوٹنے کے بعد ہندوستان میں بمبئی، کلکتہ اور دہلی کی فلم نگری میں ان کی فنی صلاحیتوں اور تھیٹر، ڈرامہ کی پیش کاری میں ان کی مہارت کا خوب چرچا ہوا۔ رفیع پیر نے اس دور میں تھیٹر کمپنی کے ساتھ کئی ڈرامے اسٹیج کیے اور لکھنے، پڑھنے کا کام آخری دَم تک جاری رکھا۔

ہندوستان آنے کے بعد والدہ کے اصرار پر رفیع پیر نے شادی کر لی تھی۔ برلن سے واپسی کے بعد رفیع پیرزادہ نے ہندوستان میں کم و بیش 12 برس گزارے اور اس دوران بمبئی، کلکتہ اور دہلی کے فلم نگر میں زبردست کام کیا۔ اس عرصے میں انہوں نے جان اینڈرسن نامی تھیٹر کمپنی کے ساتھ کئی ڈرامے اسٹیج کیے۔ بمبئی میں قیام کے دوران ’’وائس آف انڈیا‘‘ سے بھی منسلک رہے۔ اوم پرکاش، کامنی کوشل اور پرتھوی راج جیسے بڑے اداکار ان کے گہرے دوستوں میں شامل تھے اور ان کی صلاحیتوں کے معترف بھی تھے۔ پرتھوی راج نے اُن کے ساتھ مل کر ایک تھیٹر کمپنی بھی بنائی تھی، جس نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو خوبی سے اسٹیج پر پیش کیا اور ان میں مرکزی کردار خود رفیع پیر ادا کرتے تھے۔ قیامِ پاکستان کے بعد انھیں لاہور چھوڑ کر بھارت چلے جانے والے ہندوؤں کے اسٹوڈیوز کی ذمّے داری سونپی گئی تھی، جسے بخوبی انجام دیا۔ بعد ازاں، رفیع پیر نے ’’تصویر محل‘‘ نامی تھیٹر کمپنی کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے میں بھی ان کا اہم کردار رہا اور اس میڈیم کے ذریعے کئی بہترین کھیل سامعین تک پہنچائے جن میں پنجابی کھیل ’’اکھیاں‘‘ بھی شامل تھا۔ انھوں نے خواتین کے مسائل اور اُن سے امتیازی سلوک پر اردو اور پنجابی زبان میں ایسے ڈرامے پیش کیے جن کا اُس وقت تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رفیع پیر نے ریڈیو اور اسٹیج کے سیکڑوں اداکاروں کو تربیت دی۔ ان کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے جو بعد میں ملک کے بڑے فن کاروں میں شامل ہوئے۔

تقسیمِ ہند کے بعد 1947ء میں وہ اپنے کنبے کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آگئے۔ رفیع پیر پاکستان کے ایسے ڈرامہ نگار، صدا کار اور اداکار تھے جن کی موت پر بھارت میں بھی اہلِ علم و فنون نے افسوس کا اظہار کیا اور ان کی رحلت کو جہانِ فن کا بڑا نقصان قرار دیا۔ رفیع پیر 1974ء میں آج ہی کے روز اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگئے تھے۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ رفیع پیر کی اولاد نے بھی فنونِ لطیفہ کے میدان میں اپنے والد کی طرح معیار اور شان دار کام کیا۔ رفیع پیر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے ’’رفیع پیر تھیٹر‘‘ کی بنیاد رکھی جس کے تحت بہترین اور بامقصد ڈرامے پیش کیے گئے۔ پیرزادہ خاندان نے فنونِ لطیفہ کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو آزمایا اور بالخصوص ’رفیع پیر ورلڈ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیولز‘ کا آغاز کر کے فن و ثقافت کے شعبے میں اہم اور منفرد کام کیا۔ اس پلیٹ فارم کے تحت میلے 1978ء سے 2007ء تک منعقد ہوتے رہے ہیں۔ 1978ء میں اس کے تحت پہلا 25 روزہ عالمی فیسٹیول منعقد کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس پلیٹ فارم پر پتلی تماشے، موسیقی اور رقص کے عالمی فیسٹیول کے علاوہ صوفی سول ورلڈ میوزک فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا گیا جسے بہت پذیرائی ملی۔

رفیع پیر کی اولادوں میں عثمان پیرزادہ نے اداکار، ہدایت کار اور منظر نویس کے طور پر نام کمایا، ان کی شریکِ حیات ثمینہ پیرزادہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں اور فلموں میں شان دار اداکاری کی اور نام و مقام بنایا۔ رفیع پیر کے بڑے صاحب زادہ سلمان پیر زادہ جو 1963ء میں برطانیہ چلے گئے تھے، ان کا شمار بھی برطانوی اداکاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کی مقبول برطانوی ڈرامہ سیریل، ’’ایمرجینسی وارڈ نمبر 10‘‘ میں ڈاکٹر مراد کا کردار ادا کرچکے ہیں۔ ایک صاحب زادی تسنیم پیر زادہ نے صحافی، کالم نگار، شاعرہ اور ناول نگار کے طور پر معروف ہیں۔ عمران پیرزادہ بھی اداکار، لکھاری اور فوٹو جرنلسٹ ہیں۔ ٹورنٹو فلم فیسٹیول میں بہترین اداکار کے زمرے میں انھیں بھی نام زد کیا گیا تھا۔ رفیع پیرزادہ کی اولادوں نے جس طرح فنونِ لطیفہ کی خدمت کی، اس خاندان کی اگلی نسل بھی رفیع پیر تھیٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے فن و ثقافت اور شوبز کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کررہی ہے۔ پاکستان ہی نہیں پیرزادہ خاندان کے ان فن کاروں کو ان کی بہترین پرفارمنس پر عالمی سطح پر منعقدہ میلوں اور شوبز انڈسٹری کی جانب سے بھی ایوارڈز سے نوازا گیا ہے۔