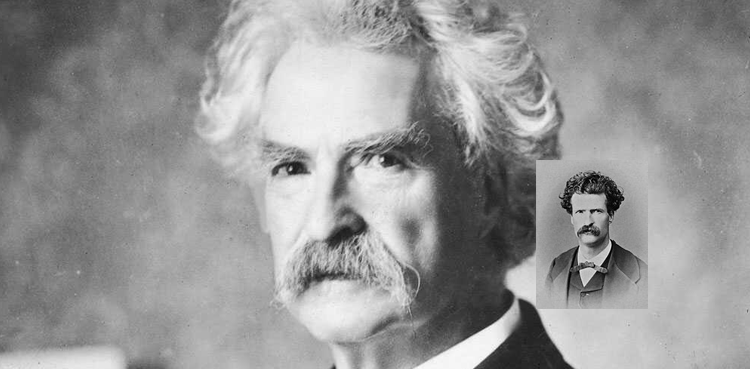

مارک ٹوین امریکا کے ایک ایسے طنز نگار تھے جن کی تحریریں اور بے لاگ تبصرے دنیا بھر میں ان کی وجہِ شہرت بنے۔ حاضر جواب مارک ٹوین ادیب اور مدرّس بھی تھے جو 21 اپریل 1910ء کو چل بسے تھے۔

طنز نگار مارک ٹوین نے اسی قلمی نام سے بچّوں کے لیے کہانیاں اور ناول بھی لکھے جنھیں بہت پذیرائی ملی۔ اس امریکی ادیب کو دنیا سے گئے ایک صدی سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج بھی لوگ ان کے طنزیہ مضامین کو پڑھ کر امریکی معاشرے کی خرابیوں، طبقۂ اشرافیہ کی من مانیوں، اور فرسودہ نظام اور اس کے تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مارک ٹوین 1835ء میں امریکی ریاست فلوریڈا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام سیموئل لینگ ہارن کلیمنز تھا، مگر جہانِ ادب میں انھیں مارک ٹوین کے نام سے شہرت ملی۔ مارک ٹوین کی طنزیہ تحریروں کے علاوہ ان کے ناول ’’دی ایڈوینچرز آف ہکل بیری فن‘ اور ’دی ایڈوینچرز آف ٹام سایر‘ کو بھی قارئین نے بہت پسند کیا۔ ان کے یہ ناول امریکہ ہی نہیں دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہونے کے بعد بڑے شوق سے پڑھے گئے اور یہ ناول اردو زبان میں بھی قارئین تک پہنچے۔ انہی ناولوں کے تراجم کی بدولت مارک ٹوین ہندوستان میں پہچانے گئے تھے۔

امریکی طنز نگار اور ادیب مارک ٹوین گیارہ سال کے تھے جب اپنے والد کی شفقت سے محروم ہوگئے۔ والد کے بعد ان کے کنبے کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اسی وجہ سے مجبوراً مارک ٹوین کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ وہ ایک اخبار کے دفتر میں نوکر ہوگئے۔ وہیں کام سیکھنے کے دوران مارک ٹوین اخبار بینی اور کتب کا مطالعہ کرنے کے عادی ہوئے اور انھیں مختلف علوم میں دل چسپی پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ وہ ادب کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے وقت کے بڑے ادیبوں اور اہل قلم کی تحریروں کو خاص طور پر پڑھنے لگے۔ اس شوق کی تکمیل کے دوران مارک ٹوین کو احساس ہوا کہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میدان میں ان کی حس ظرافت اور برجستہ گوئی نے انھیں کام یاب اور مقبول ترین مزاح نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ آج بھی مارک ٹوین کے کئی اقوال لوگ تحریر سے تقریر تک اظہارِ خیال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

مارک ٹوین نہ صرف امریکی عوام میں مقبول تھے بلکہ ملک کے بڑے بڑے سیاست دان، مشہور و معروف شخصیات جن میں سرمایہ دار، اہلِ علم اور فن کار بھی شامل ہیں، ان سے متأثر تھے۔ ان شخصیات پر مشتمل مارک ٹوین کا حلقۂ احباب نہایت وسیع تھا۔ اس دور کے صاحبان فکر و فن، ناقدین اور ہم عصر شخصیات نے مارک ٹوین کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور انھیں ایک منفرد طرزِ فکر کا حامل ادیب اور بے لاگ طنز نگار کہا۔

جس طرح اردو ادب میں مرزا غالب کو شاعری کے علاوہ ان کی شوخیٔ طبع اور حس ظرافت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اسی طرح مارک ٹوین سے بھی کئی واقعات منسوب ہیں جنھیں پڑھ کر ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہاں ہم سلام بن رزاق کے ترجمہ کردہ اس مضمون سے چند لطائف نقل کررہے ہیں جو نئی دہلی سے شایع ہونے والے معروف رسالے کھلونا میں شایع ہوا تھا۔ ملاحظہ کیجیے:

‘مارک ٹوین امریکہ کا زبردست مزاح نگار ہو گزرا ہے۔ غالب کی طرح بات میں بات پیدا کرنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس کی ہر بات میں عموماً مزاح کا پہلو ہوتا۔’

اس کے چند لطیفے سنو:

مارک ٹوین اور اس کے کچھ دوست بیٹھے شیکسپیئر کے ڈراموں پر بحث کر رہے تھے۔ مارک ٹوین کے ایک دوست نے کہا، ’’بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ شیکسپیئر کے ڈرامے دراصل کسی اور کے تھے، شیکسپیئر کے نام سے یوں ہی مشہور ہو گئے ہیں۔ کچھ دوستوں نے اس سے اختلاف کیا۔ بحث طول پکڑتی گئی۔

مارک ٹوین نے بحث ختم کرنے کے ارادے سے کہا، دوستو بحث چھوڑو، میں جب جنت میں جاؤں گا تب خود سیکسپیئر سے پوچھ لوں گا کہ اس کے ڈراموں کا اصل مصنف کون تھا؟‘‘

ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا ’’مارک! کیا یہ ضروری ہے کہ شیکسپیئر جنت ہی میں ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دوزخ میں پڑا ہو۔‘‘مارک نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا ’’اس صورت میں تم وہاں جا کر پوچھ لینا۔‘‘

مارک ٹوین نے اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا، ’’میں لڑکپن سے ہی بے حد ایمان دار تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے سامنے کھیل رہا تھا کہ میرے کان میں آواز آئی، ’’میٹھے سیب دو آنے میں، دو آنے میں۔‘‘ ایک شخص ٹھیلا گاڑی دھکیلتا ہوا سڑک سے گزر رہا تھا۔ گاڑی میں گول گول، سرخ و سپید سیب بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ میری جیب میں پیسے نہیں تھے مگر میرا دل سیبوں پر للچا رہا تھا۔ میں نے گاڑی والے کی آنکھ بچا کر ایک سیب اڑا لیا اور بغل کی گلی میں گھس گیا۔ جیسے ہی میں نے سیب پر منہ مارا میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں بے چین ہو گیا اور دوڑتا ہوا گلی سے باہر نکلا، سیب والے کے پاس پہنچ کر میں نے وہ سیب گاڑی میں رکھ دیا۔ اور اس کی جگہ ایک پکا اور میٹھا سیب اٹھا لیا۔‘‘

مارک ٹوین کو شام کے وقت ایک لیکچر دینا تھا۔ دوپہر کو وہ بال کٹوانے گیا۔ نائی نے قینچی سنبھالی اور حسبِ عادت زبان بھی قینچی کی طرح چلانے لگا، ’’جناب عالی! آج شام کو مارک ٹوین کا لیکچر ہونے والا ہے۔ کیا آپ نے ٹکٹ خرید لیا ہے؟ نہ خریدا ہو تو خرید لیجیے ورنہ لیکچر کھڑے رہ کر ہی سننا پڑے گا۔‘‘

مارک ٹوین نے بڑی سادگی اور سنجیدگی سے کہا، ’’بھائی تمہاری رائے کا شکریہ۔ لیکن میں بڑا بدنصیب ہوں کیوں کہ جب بھی مارک ٹوین کا لیکچر ہوتا ہے مجھے تو کھڑا ہی رہنا پڑتا ہے۔‘‘

کسی نے مارک ٹوین سے پوچھا، بڑی بھول اور چھوٹی بھول میں کیا فرق ہے؟‘‘

مارک نے ٹھنڈے دل سے جواب دیا۔ ’’دیکھو اگر تم کسی ہوٹل میں چائے پینے کے بعد واپسی میں بھول سے اپنی پرانی چھتری کے بجائے کسی کی نئی چھتری اٹھا لاؤ تو یہ چھوٹی بھول ہے۔ مگر اس کے برعکس اپنی نئی چھتری کے بجائے کسی کی پرانی چھتری اٹھا لاؤ تو یہ بڑی بھول ہوگی۔‘‘

عالمی شہرت یافتہ طنز نگار مارک ٹوین کی ذاتی زندگی کے دو بڑے المیے ان کی دو جوان بیٹیوں کی ناگہانی موت ہیں۔ مارک ٹوین کی 24 سالہ بیٹی سوزی سنہ 1896ء میں انتقال کر گئی تھی۔ بیٹی کی موت کے صدمے سے نڈھال مارک ٹوین کو چند برس بعد 1904ء میں اپنی اہلیہ اولیویا کو بھی کھونا پڑا اور وہ بہت ٹوٹ گئے۔ سنہ 1909ء میں ان کی دوسری بیٹی بھی صرف 29 برس کی عمر میں چل بسی جس کے اگلے برس مارک ٹوین بھی دنیا سے رخصت ہوگئے۔ مارک ٹوین کو بابائے امریکی ادب بھی کہا جاتا ہے۔