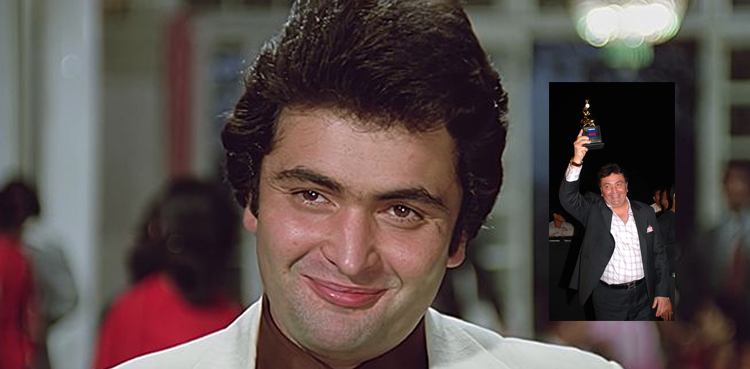

بلراج ساہنی نے فلموں میں جو کردار ادا کیے، وہ ہیرو سے لے کر کریکٹر ایکٹر تک منفرد تھے۔ فلم سے بلراج ساہنی کا اوّلین تعارف زمانۂ طالبِ علمی میں ہوا تھا۔ کون جانتا تھا کہ آگے چل کر یہ بچّہ اسٹیج اور پھر بمبئی کی فلمی دنیا کا باکمال اداکار اور مصنّف بھی بنے گا۔ بلراج ساہنی ایک دردمند اور سماجی شعور رکھنے والے انسان مشہور تھے اور فن کی دنیا میں انھیں استاد کا درجہ حاصل تھا۔

بھارتی فلم انڈسٹری کے اس اداکار نے لگ بھگ 130 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1940 سے لے کر 1970 تک تین دہائیوں پر محیط فلمی سفر میں بلراج ساہنی کو سدا بہار اداکار کے طور پہچانا گیا۔

ایک روز بلراج کے اسکول میں اعلان ہوا کہ شہر میں بائی سکوپ آئی ہے۔ طالبِ علموں کے لیے ٹکٹ کی قیمت آدھی ہے۔ بچّوں کو والدین اجازت دیں تو تفریح کا شوق پورا کرسکتے ہیں۔ بلراج اور ان کا بھائی ایک ہی اسکول میں زیرِ تعلیم تھے۔ وہ اسکول سے گھر لوٹے تو بلراج نے اپنی ماں سے خواہش کا اظہار کیا اور بات بن گئی۔ انھیں نہ صرف اجازت ملی بلکہ ماں نے ٹکٹ کے پیسے بھی دے دیے۔

وہ خاموش فلموں کا زمانہ تھا۔ اسکرین پر نظریں جمائے شائقین کے کانوں میں اس شخص کی آواز حسبِ موقع پڑتی رہتی تھی جو فلم کے سین کے مطابق اور اداکاروں کے پردے پر نمودار ہونے پر کمنٹری کرتا رہتا تھا۔ یوں فلم کی کہانی اور آرٹسٹوں کے تأثرات شائقین پر کھلتے جاتے اور وہ محظوظ ہوتے تھے۔

فلمی دنیا اور فن کاروں سے متعلق مضمون نگاری کے لیے مشہور انیس امروہوی، بلراج ساہنی جیسے بے مثال فن کار کی زندگی اور اس کے فن سے متعلق لکھتے ہیں، ” بلراج ساہنی کا جنم یکم مئی 1913 کو راولپنڈی میں ہوا تھا، جو تقسیم وطن کے بعد اب پاکستان میں ہے۔ راولپنڈی دو بڑے شہروں، لاہور اور پشاور کے درمیان میں ایک نسبتاً چھوٹا شہر تھا۔ پشاور کے لوگ پرانی وضع کے تھے، جب کہ لاہور نئی روشنی کا شہر تھا، لیکن بلراج جی کے بچپن میں راولپنڈی میں بھی نئی روشنی ہونے لگی تھی، اور قدیم شہر جدیدیت کی طرف گامزن ہوگیا تھا۔”

"بلراج ساہنی کی زندگی کی کہانی بھی اپنے آپ میں ایک عجیب وغریب داستان ہے۔ بڑی سادہ سی زندگی، مگر کتنی جدوجہد بھری۔ بلراج ساہنی کے والد ہربنس لال ساہنی راولپنڈی کے چھاچھی محلہ کے ایک دو منزلہ مکان میں اپنی بیوی لکشمی، دو بیٹوں، بلراج اور بھیشم اور دو بیٹیوں، ویراں اور سمترا کے ساتھ رہتے تھے۔ ان سب بچوں میں تیسرے نمبر پر بلراج ساہنی تھے اور بھیشم سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، جس میں کمیشن کے طور پر اوسط آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے والد کی بازار میں کوئی دکان نہیں تھی، بلکہ گھر پر ہی مکان کے نچلے حصے میں انھوں نے ایک چھوٹا سا دفتر بنا لیا تھا۔ خاندان کے سب لوگ گھر کے اوپری حصے میں رہتے تھے۔ بلراج جی کے والد ہربنس لال ساہنی آریہ سماجی خیالات کے تھے اور راولپنڈی کے آریہ سماج کے منتری بھی تھے۔ ان دِنوں آریہ سماج کا ہمارے معاشرے پر اثر بڑھ رہا تھا اور مورتی پوجا، مذہبی ڈھونگ اور اندھے عقائد و روایات کے خلاف ویدک ادب، سنسکرت زبان اور سچے صوفی ازم کے رجحانات سماج پر کافی اثر ڈال رہے تھے۔”

"بلراج ساہنی اور اُن کے چھوٹے بھائی بھیشم ساہنی کو بچپن میں گروکل میں سنسکرت پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہاں دونوں کا دل نہیں لگا اور ایک دن بلراج ساہنی نے اپنا فیصلہ اپنے والد کو سنا دیا کہ وہ اب گروکل میں نہیں بلکہ اسکول میں پڑھیں گے۔ اُن کے والد اس بات سے حیران رہ گئے، مگر حقیقت میں بلراج ساہنی نے جیسے ان ہی کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ اپنا سارا کام اُردو یا انگریزی میں کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ نئی طرز کی تعلیم اب اُن کے بچّوں کے لیے بھی ضروری ہو گئی ہے۔ ان کی والدہ بھی بچّوں کو نئی تعلیم دلانے کے حق میں تھیں، اس لیے دونوں بھائیوں کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ بڑے بھائی بلراج ساہنی چھوٹے بھائی بھیشم ساہنی سے صرف دو سال ہی بڑے تھے، مگر انہیں چوتھی کلاس میں اور بھیشم ساہنی کو پہلے درجے میں داخلہ ملا۔”

"بلراج ساہنی لڑکپن سے ہی اپنا ادبی رجحان نظموں کے ذریعے ظاہر کرنے لگے تھے، صرف پندرہ برس کی عمر میں ہی وہ اردو میں شعر کہنے لگے۔ ایک پوری نظم انگریزی میں بھگت سنگھ کی یاد میں کہہ ڈالی۔ بلراج اور بھیشم دونوں بھائیوں نے مڈل کلاس تک کی تعلیم راولپنڈی میں ہی حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لاہور چلے گئے۔

بلراج ساہنی کو بچپن سے ہی ادبی ماحول اپنے خاندان میں ہی مل گیا تھا۔ ان کی دو پھوپی زاد بہنیں کشمیر میں رہتی تھیں، جن میں سے ایک پروشارتھ وتی کے شوہر جانے مانے ادیب اور مدیر چندر گپت وِدیا لنکار تھے، جو ادب پر اکثر بحثیں کرتے رہتے تھے۔ بلراج ساہنی نے بچپن میں اپنی والدہ سے بھی سنا تھا کہ ان کی دادی بھی کویتا کہتی تھیں اور ان کے کاروباری والد نے بھی بتایا تھا کہ ایک زمانے میں انھوں نے بھی ایک ناول لکھا تھا، مگر وہ شائع نہیں ہو سکا تھا۔”

"بلراج ساہنی کی تعلیم ایم۔ اے انگریزی تک ہونے کے بعد ان کے والد ہربنس لال ساہنی نے ان کو اپنے کپڑے کے کاروبار میں شامل کر لیا۔ شادی کے بعد 1937 میں بلراج ساہنی نے والد اور چھوٹے بھائی بھیشم ساہنی کو کاروبار اور دفتر کی ذمے داریاں سونپ کر گھر والوں سے الوداع کہا اور اپنی بیوی دمینتی کے ساتھ کولکاتہ میں رابندر ناتھ ٹیگور کے شانتی نکیتن چلے گئے، جہاں انھوں نے ہندی اور انگریزی کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔”

"شانتی نکیتن کا ماحول بلراج ساہنی کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ وہاں پہنچ کر بلراج کے دل نے گواہی دی کہ یہی زندگی ہے جو وہ جینا چاہتا ہے۔ شروع شروع میں شانتی نکیتن کے پُرسکون ماحول میں بلراج ساہنی کا دل خوب لگا، مگر جلد ہی وہ وہاں کی یکسانیت اور موسیقی ریز ادبی ماحول سے اُکتا گئے۔ ان کو وہاں کی شانت اور پُرسکون زندگی سے الجھن سی ہونے لگی، کیونکہ ان کے دل میں کچھ کر گزرنے کا ارمان جوش مار رہا تھا۔ بلراج ساہنی کے دل میں ملک و قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا جذبہ موجزن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ملک کی روح، ہندوستان کی آتما اُن کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ملک و قوم کی اس آواز پر بلراج ساہنی مہاتما گاندھی کے پاس وَردھا جا پہنچے۔ وردھا پہنچ کر انھوں نے رسالہ ’نئی تعلیم‘ کی ادارت اپنے ذمے لے لی۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ 1939 میں بلراج ساہنی کو بی بی سی لندن سے مراسلہ ملا کہ ان کا انتخاب ہندی سروس میں اناؤنسر کی حیثیت سے ہو گیا ہے۔ لہٰذا وہ گاندھی جی سے آشیرواد لے کر انگلینڈ چلے گئے، جہاں بی بی سی کی ریڈیو سروس میں ہندی کے اناؤنسر کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ اس طرح بلراج ساہنی پورے چار برس تک ملک سے باہر رہ کر ملک کی اہم خدمت انجام دیتے رہے اور یہ چار برس بلراج ساہنی کی زندگی میں بڑے عجیب گزرے اور ان کی زندگی کے لیے اہم بھی تھے۔”

"یہاں رہتے ہوئے ہندوستان میں چل رہی آزادی کی لڑائی میں شامل نہ ہونا اب ان کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ لہٰذا وہ اس جنگِ آزادی میں اپنے ہم وطنوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے کے لیے وطن واپس چلے آئے۔ یہاں آکر انہوں نے ’لوک ناٹئیہ منچ‘ کی ذمے داریاں قبول کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا عام لوگوں سے وابستہ ہونے اور عام زندگی سے قریب رہنے کا۔ ناٹک یا ڈرامے کے ذریعے ایک عام آدمی سے اداکار یا فن کار کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ بات بلراج ساہنی کو بہت اچھی طرح معلوم تھی، اور وہ یہی کر بھی رہے تھے۔ ڈراموں سے اُن کو اتنا لگاؤ تھا کہ رات دن سوتے جاگتے بس ڈراموں کی ہی باتیں ان کی گفتگو کا موضوع ہوا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تحریک آزادی میں بھی برابر حصہ لیتے رہے اور ہر طرح سے کانگریس کے ایک اہم اور سرگرم رکن رہے۔ اسی دوران بلراج ساہنی کا ذہن فلموں کی طرف متوجہ ہوا، اور انہوں نے فلموں سے وابستہ ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ 1944 میں وہ اِپٹا (انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن) سے وابستہ ہو گئے، وہیں سے فلم ساز و ہدایت کار مجمدار کی فلم ’انصاف‘ میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا۔

اس کے فوراً بعد ہی خواجہ احمد عباس کی فلم ’دھرتی کے لال‘ میں ایک بھرپورکردار ادا کرنے سے ان کی پہچان شروع ہوئی۔ یہ فلم بنگال کے قحط زدگان سے متعلق ایک انتہائی اثردار فلم تھی۔”

"جب بلراج ساہنی پوری طرح فلموں سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر فلموں سے جوڑ لیا تب اس زمانے کے چند بڑے اچھے اور قابل فلم ساز اور ہدایتکار فلمی دنیا میں موجود تھے۔ یہ بلراج ساہنی کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ہمیشہ قابل اور سلجھے ہوئے ہدایتکار اور فلم ساز ملے۔ یہی وجہ ہے کہ فلمی آسمان پر بلراج ساہنی کا نام اس روشن ستارے کی طرح جگمگایا جس سے لوگ دشاؤں کا گیان حاصل کرتے ہیں۔”

"بلراج ساہنی نے اپنی فلمی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1946 میں فلم ’دھرتی کے لال‘ سے کیا، مگر ان کو شہرت ملی 1953 میں ریلیز بمل رائے کی فلم ’دو بیگھہ زمین‘ سے۔ اس فلم نے عالمی شہرت حاصل کی اور کانز فلم فیسٹیول میں اعزاز سے نوازی گئی۔ 1947 میں کم عمری میں ہی اُن کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کے دو سال بعد ہی بلراج ساہنی نے اپنی ایک کزن سنتوش چنڈھوک سے شادی کر لی، جو ٹیلی ویژن میں ایک مصنفہ کے طور پر مشہور ہوئیں۔”

"گرم کوٹ، ہیرا موتی، دو بیگھہ زمین، ہم لوگ، کابلی والا، سیما، گرم ہوا، ہنستے زخم، وقت، حقیقت، سنگھرش اور ’نیل کمل‘ وغیرہ کچھ ایسی فلمیں ہیں جن میں بلراج ساہنی نے اپنی فنی صلاحیتوں سے ان سب کرداروں کو زندگی بخشی جو اِن فلموں میں انھوں نے پیش کیے۔ یہ چند ایسی فلمیں ہیں جن کی وجہ سے بلراج ساہنی کو فلمی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔”

انیس امروہوی اپنے اس طویل مضمون میں مزید لکھتے ہیں، "فلموں سے وابستہ ہو کر بھی بلراج ساہنی کی دیش بھگتی اور قوم پرستی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر عوام کے درمیان خدمت خلق کا کام جاری رکھا۔ ان کے ساتھیوں میں راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس، کیفی اعظمی اور رشی کیش مکرجی کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ بلراج ساہنی نے اُن دنوں ایسی ہی فلموں میں کام بھی کیا۔ ’گرم کوٹ، فٹ پاتھ، وقت‘ اور ’حقیقت‘ وغیرہ فلموں کی کہانی مکمل طور پر سچائی سے بھری زندگیوں کی ہی کہانیاں تھیں۔ اسی لیے ان فلموں کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ غیر ممالک میں بھی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان فلموں کو فلم بینوں کے ہر طبقے نے سراہا۔”

"بلراج ساہنی اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ بلراج جی کے فلمی کرداروں میں بھی ورائٹی ملتی ہے۔ ’دو بیگھہ زمین‘ میں رکشہ چلانے والے کا کردار، ’تلاش‘ میں ایک کروڑ پتی تجارتی آدمی کا کردار اور ’سنگھرش‘ میں گنپتی پرساد کا کردار، جس کی آنکھوں میں ہر وقت نفرت اور بدلے کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، ’کابلی والا‘ کا بھولا بھالا پٹھان جس کی نگاہیں محبت اور خلوص و ہم دردی سے ہمیشہ بوجھل رہتی ہیں۔ ’گرم ہوا‘ میں جوتے بنانے والے ایک مسلم کاریگر کا کردار کون بھلا سکتا ہے۔ ’حقیقت‘ میں میجر کا کردار اور اسی طرح کے بہت سے مختلف کردار جن کو بلراج ساہنی نے زندگی بخشی۔ وہ اپنے آپ کو کردار میں اتنا جذب کر لیا کرتے تھے، کہ بلراج ساہنی کا پردے پر کہیں نام ونشان نہیں ملتا تھا اور صرف کردار ہی رہ جاتا تھا۔”

اس باکمال اداکار نے پردے پر پہچان بنانے کے ساتھ بطور مصنّف بھی اپنی تخلیقی صلاحیت کا اظہار کیا اور اپنے زورِ قلم کو آزمایا۔ انیس امروہوی نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، "بلراج ساہنی کی شخصیت کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہترین اور سلجھے ہوئے ترقی پسند مصنف بھی تھے۔ انہوں نے ہندی، انگریزی اور پنجابی ادب کو بہت یادگار تخلیقات بخشی ہیں۔ ’’میری غیر جذباتی ڈائری، یورپ کے واسی، میرا پاکستانی سفرنامہ‘‘ اور’یادیں‘ کافی مقبول کتابیں ہیں۔ فلم اور اسٹیج کے موضوع پر بھی انھوں نے ’سنیما اور اسٹیج‘ اور ’میری فلمی آتم کتھا‘ تصنیف کیں۔”

"1949 میں بلراج ساہنی کو ان کی کتاب ’میرا روسی سفرنامہ‘ کے لیے سوویت نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1969 میں بلراج ساہنی کو حکومت ہند کی طرف سے پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ بلراج ساہنی نے دیوآنند کے لیے فلم ’بازی‘ کی کہانی بھی لکھی تھی جس کو گرودت کی ہدایت میں بنایا گیا۔”

13 اپریل 1973 کو صرف ساٹھ برس کی عمر میں بلراج ساہنی کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کی بیٹی شبنم کا انتقال کم عمری میں ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ اور رنجیدہ تھے۔”

"اس میں دو رائے نہیں کہ بلراج ساہنی اداکاری کی دنیا میں ایک ایسا خلا چھوڑ گئے ہیں جس کو پُر کرنا برسوں تک ہندوستانی فن کاروں کے بس کی بات نہیں۔”