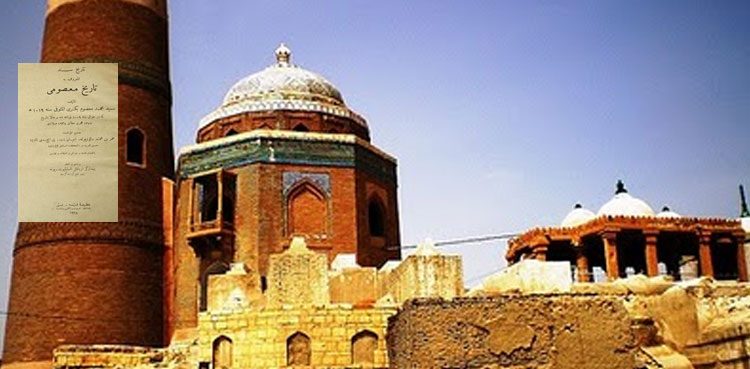

سندھ کے قدیم اور تاریخی حیثیت کے حامل شہر سکھر میں سب سے نمایاں عمارت میر معصوم شاہ بکھری کا مینار ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ سکھر کے ہر کونے سے نظر آتا تھا، لیکن آبادی بڑھنے کے ساتھ اس کے اطراف رہائشی اور مختلف دوسری عمارتیں بنتی چلی گئیں اور یہ مینار ان کے درمیان کہیں گم ہوگیا ہے۔ آج میر معصوم شاہ بکھری کا یومِ وفات ہے جنھوں نے یہ مشہور مینار تعمیر کروایا تھا۔

تاریخ کے اوراق میں میر معصوم شاہ بکھری کا سنِ وفات 1606ء درج ہے۔ وہ سندھ کے مشہور شہر سکھر کے ممتاز عالم، مؤرخ اور ادیب اور شاعر ہی نہیں بہادر سپاہی اور فوجی افسر بھی تھے۔ معصوم شاہ اس زمانے کے مشہور علاقے بکھر میں 1528ء میں پیدا ہوئے تھے۔ جائے پیدائش کی نسبت ان کے نام کے ساتھ بکھری لکھا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی اس نابغۂ روزگار ہستی کے کار ہائے نمایاں سے نہ صرف سندھ بلکہ ہندوستان کی تاریخ بھی روشن ہے۔ انھیں امینُ الملک کا خطاب دیا گیا تھا۔

وہ فنونِ سپہ گری و تیغ زنی کا شوق بھی رکھتے تھے اور میدانِ جنگ میں اس کا مظاہرہ بھی خوب کیا۔ آپ کی جرأت و بہادری کے کارنامے سکھر شہر کے گرد و نواح میں مشہور تھے۔ ان کی اس بہادری اور کارناموں کی خبر کسی طرح شہنشاہِ ہند جلال الدّین اکبر کو ہوگئی تو اس نے میر معصوم شاہ کو طلب کرکے ان کی عزّت افزائی کی اور انھیں اپنی فوج کا افسر مقرر کیا۔ فوج میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد معصوم شاہ 20 سال تک اجمیر سمیت مختلف علاقوں میں فتنوں کو کچلنے میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں کئی محاذوں پر لڑائی میں حصّہ لیا۔

میر معصوم کو شعر و ادب سے گہری دل چسپی تھی۔ گجرات کی مہم کے دوران آپ نے ہندوستان کی تاریخ پر مشتمل کتاب ’’طبقاتِ اکبری ‘‘کے مصنّف اور ادبی شخصیت خواجہ نظام الدّین احمد کی معاونت کی تھی اور اسی دوران آپ نے خود بھی سندھ کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔

کئی بغاوتوں کو کچلنے اور شاہی فوج کے لیے جنگی مہمّات انجام دینے کے بعد انھیں ایران میں مغلیہ سلطنت کا سفیر مقرر کیا گیا۔ سفارتی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہونے کے بعد وہ وطن واپس آگئے تھے اور یہیں انتقال کیا۔ انھوں نے اپنے شہر میں رفاہِ عامّہ کے کام کروائے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تصنیف و تالیف کا شوق بھی پورا کیا۔ میر محمد معصوم شاہ بکھری کی سندھ کی تاریخ پر تاریخِ معصومی نامی کتاب مشہور ہے جو بہت مستند مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب انھوں نے فارسی زبان میں تحریر کی تھی۔ ان کی چند دیگر کتب میں ’پنج گنج‘،’طب و مفردات نامی‘، فارسی شاعری کے دو دیوان، رباعیات کا دیوان شامل ہے۔ ان کا یہ علمی اور ادبی سرمایہ سندھ کی ثقافت کا درخشاں باب ہے۔

سندھ کے تاریخی اہمیت کے حامل شہر سکھر میں میر معصوم شاہ بکھری نے ایک مینار تعمیر کروایا تھا جو انہی کے نام سے موسوم ہے۔ اس مینار کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی بلندی ہی نہیں بنیادوں پر اس کا قطر بھی 84 فٹ ہے اور اس کی سیڑھیوں کی تعداد بھی 84 ہے۔ مینار کی چوٹی گنبد کی مانند ہے جس پر لوگ چڑھ کر دور تک نظارہ کرسکتے ہیں۔ سیڑھیوں کے درمیان مختلف جگہوں پر خوبصورت کھڑکیاں بنائی گئی ہیں تاکہ روشنی اور ہوا بھی آسکے۔ میر معصوم شاہ بکھری کی وفات کے بعد اس مینار کو ان کے بیٹے نے مکمل کروایا تھا۔

میر محمد معصوم شاہ بکھری کا مزار ان کے تعمیر کردہ مینار سے ملحق قبرستان میں ہے۔