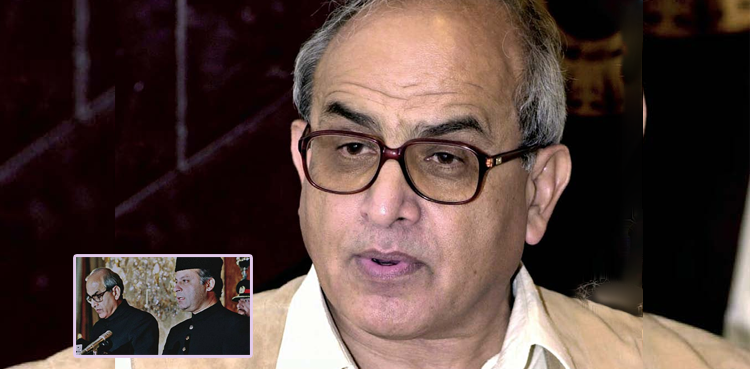

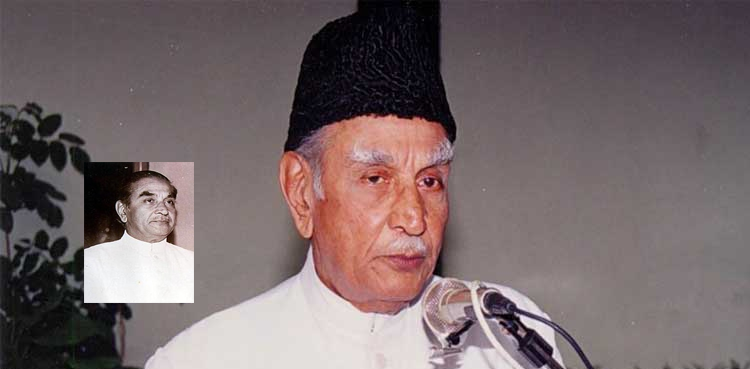

سردار فاروق احمد خان لغاری نے سول سرول سے قومی سیاست تک پاکستان کے لیے کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں اور سیاسی میدان میں ملک کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور ن لیگ کے ساتھ ان کے تنازع نے آئینی اور عدالتی تاریخ میں ہنگامہ خیز باب رقم کیا۔ سابق صدرِ ممکلت فاروق احمد خان لغاری 2010ء میں آج ہی کے دن انتقال کرگئے تھے۔

سردار فاروق احمد لغاری کا تعلق ایک جاگیر دار بلوچ گھرانے سے تھا۔ انھوں نے 1940ء میں ڈیرہ غازی میں آنکھ کھولی اور لاہور سے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیرونِ ملک پڑھنے چلے گئے اور بعد سول سروس کا حصّہ بنے۔ انھوں نے مشرقی پاکستان میں فرائض انجام دیے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انھوں نے سول سروس کو خیر باد کہا اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاسی سفر شروع کیا، ان کا شمار پارٹی کے سرکردہ راہ نماؤں میں ہوتا تھا۔

وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری خزانہ اور مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ فاروق لغاری ذوالفقار علی بھٹو کے دورِ حکومت میں سینیٹ کے رکن بنے اور پھر وفاقی کابینہ میں پیداوار کی وزارت کا قلم دان سنبھالا۔ 1988ء میں فاروق لغاری بیک وقت قومی اور پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وہ اس وقت پنجاب سے وزارتِ اعلیٰ کے منصب پر ایک مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ بن سکی جس کی وجہ فاروق لغاری نے صوبائی نشست چھوڑی دی اور وفاقی کابینہ میں بجلی کے وزیر بنے۔ 1990ء میں پیپلز پارٹی نے انھیں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں کردار سونپا اور بعد میں مختصر عرصے کے لیے بلخ شیر مزاری کی نگران حکومت میں وہ وزیرِ خزانہ بھی رہے۔ 1993ء ہی وہ سال تھا جب فاروق لغاری سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکنِ قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور بے نظیر بھٹو نے اپنی کابینہ میں بحیثیت وزیرِ خارجہ انھیں شامل کیا۔ صدرِ پاکستان بننے تک فاروق لغاری اس عہدے پر فائز رہے۔

1993ء میں فاروق لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت ہی سے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ اس وقت تک فاروق احمد خان لغاری پیپلز پارٹی کے سرکردہ راہ نما سمجھے جاتے تھے، لیکن صدارت کے دوران ان کی پیپلز پارٹی سے دوریاں بڑھ گئیں اور وہ وقت بھی آیا جب صدر لغاری ہی نے اپنے صوابیدی اختیارات سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ پی پی پی کی حکومت پر کرپشن اور کراچی میں ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگائے گئے تھے۔

پی پی پی کی حکومت ختم کیے جانے کے بعد جب ن لیگ کے قائد نواز شریف وزیرِ اعظم بنے تو انھوں نے صدر کے صوابیدی اختیارات کو ختم کرنے کی ٹھانی، کیوں کہ ماقبل صدر اسحٰق خان ان کی حکومت کو برطرف کرچکے تھے اور اس مرتبہ صدر لغاری سامنے تھے جن کو استعفٰی دینا پڑا۔ فاروق لغاری نے نواز شریف حکومت اور جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان تنازع کے بعد صدرِ مملکت کا عہدہ چھوڑ دیا۔ 1997 میں نواز شریف کے دورِ حکومت میں جب پاکستان کے آئین میں تیرھویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدرِ مملکت کے قومی اسمبلی کی برطرفی کے اختیارات ختم کر دیے گئے تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں عدالت نے ان اختیارات کو بحال کردیا، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ہی ایک آئینی اور عدالتی تنازع کھڑا ہوگیا اور صدر کو عہدہ چھوڑنا پڑا۔ نواز شریف کو حزب اختلاف کی قائد بے نظیر بھٹو کی حمایت بھی حاصل تھی۔

فاروق احمد لغاری نے صدارت چھوڑنے کے بعد ملّت پارٹی کی بنیاد رکھی لیکن جلد ہی اسے مسلم لیگ ق میں ضم کردیا۔ سردار فاروق لغاری کھیلوں کے بھی شوقین تھے۔ انھوں نے 1970ء میں بنکاک اور پھر 1974ء میں تہران میں منعقدہ ایشین گیمز میں شوٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فاروق لغاری نے پسٹل ایونٹ میں حصّہ لیا تھا۔

سردار فاروق احمد خان لغاری کی تدفین ڈیرہ غازی خان میں چوٹی زیریں کے مقام پر کی گئی۔