ریسلنگ کی دنیا کے عالمی شہرت یافتہ انوکی پہلوان 79 برس کی عمر میں 2022ء میں یکم اکتوبر کو انتقال کرگئے تھے۔ پروفیشنل ریسلنگ اسٹار انوکی جاپان کے عظیم پہلوانوں میں سے ایک تھے جنھوں نے اکھاڑے میں پاکستانی پہلوانوں کا بھی سامنا کیا تھا۔

60 کی دہائی میں انوکی جاپان میں پروفیشنل ریسلنگ کا بڑا نام بن کر ابھرے تھے۔ انھوں نے 1976 میں باکسنگ کی دنیا کے لیجنڈ محمد علی کے ساتھ مکسڈ مارشل آرٹس مقابلے میں حصّہ لیا تھا اور دنیا نے اپنے وقت کے ان دو عظیم کھلاڑیوں کے اس مقابلے کو ‘صدی کا سب سے بڑا مقابلہ’ قرار دیا تھا۔ یہ مقابلہ 15 راؤنڈز تک جاری رہا، لیکن اسے برابر قرار دے کر ختم کردیا گیا۔ اگرچہ شائقین کے لیے اپنے اختتام تک یہ مقابلہ اپنی نوعیت کا ایک ناقابلِ فہم مقابلہ تھا، تاہم اسے جدید مکسڈ مارشل آرٹس کی بنیاد ڈالنے والا مقابلہ قرار دیا جاتا ہے۔

’علی ورسز انوکی‘ نامی کتاب کے مصنّف جوش گراس اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ’1976 میں انوکی سے یہ میچ کھیل کر محمد علی اپنے مالی مسائل کا حل چاہتے تھے۔‘ دوسری طرف اس مقابلے کو اس لیے بھی بہت اہمیت دی جارہی تھی کہ عالمی جنگ اور پرل ہاربر کے بعد جاپانیوں کے جذبات امریکہ کے خلاف بھڑکے ہوئے تھے۔ انوکی کے لیے اس میچ کی اہمیت اس تناظر میں زیادہ تھی۔

میچ کے لیے ایک روز قبل چند اصول طے کیے گئے، لیکن اس لڑائی کے دوران ’لو کک (low kicks)‘ مارنے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ 15 راؤنڈز اور تقریباً ایک گھنٹے بعد مقابلہ برابر قرار دے دیا گیا اور جیت کسی کے نام نہ ہوسکی۔ اس لڑائی میں محمد علی کلے وہ لو کک برداشت کرتے رہے جو انوکی نے انھیں ماریں، لیکن یہ مقابلہ محمد علی کلے اور انوکی کو دوست بھی بنا گیا۔ 1998 میں انوکی نے اپنا آخری ریسلنگ میچ کھیلا تھا اور اس موقع پر محمد علی کلے ان کے اعزاز میں وہاں موجود تھے۔

کتاب ‘علی ورسز انوکی‘ کے مصنف جوش گراس نے کہا: ’40 سال بعد یہ چیز واضح ہونا شروع ہوئی کہ بظاہر اس بور میچ کی ریسلنگ اور مکس مارشل آرٹ میں کیا اہمیت تھی۔‘

کانجی انوکی نے 1943 میں جاپان کے یوکوہاما نامی شہر میں آنکھ کھولی۔ وہ متمول گھرانے کے فرد تھے۔ انھوں نے برازیل میں 17 سال کی عمر میں اپنا پروفیشنل نام ’انٹونیو انوکی‘ رکھتے ہوئے پہلا ریسلنگ میچ کھیلا جہاں رکیڈوزان نامی ’جاپانی بابائے ریسلنگ‘ نے ان کی طاقت اور کھیل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر ان کی راہ نمائی کی۔

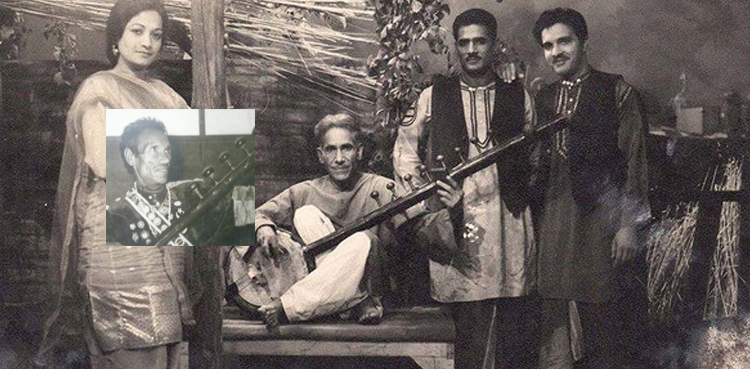

انوکی دسمبر 1976 میں پاکستان کے مشہور پہلوان، اکرم پہلوان سے مقابلے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہ مقابلہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوا تھا اور اس میں انوکی نے اکرم پہلوان کو شکست دے دی تھی۔ جون 1979 میں انوکی نے اکرم پہلوان کے بھتیجے جھارا پہلوان سے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مقابلہ کیا جس میں جھارا پہلوان نے انوکی کو شکست دی تھی۔

انوکی نے جاپانی سیاست میں بھی حصّہ لیا اور پارلیمان کے ایوانِ بالا میں سنہ 1989 میں نشست بھی جیتی۔ انھوں نے ایک موقع پر عراق کے دورے میں اسلام قبول کرلیا تھا۔ وہ محمد حسین انوکی کی حیثیت سے دسمبر 2012 میں پھر پاکستان آئے اور اس مرتبہ ان کے ساتھ چند جاپانی پہلوان بھی تھے جنھوں نے لاہور اور پشاور میں کشتی لڑی۔ اپنے دورے میں انوکی لاہور میں اکرم پہلوان اور جھارا پہلوان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔