ماسٹر رام چندر برطانوی راج میں ایک ریاضی داں، معلّم اور محقق کی حیثیت سے معروف تھے۔ انھوں نے الجبرا اور علمِ مثلث پر وقیع مضامین سپردِ قلم کیے اور علمی و تحقیقی مقالے ان کی وجہِ شہرت بنے۔

رام چندر کی دو تصنیفات کا برطانیہ میں بھی چرچا ہوا اور حکومت نے ان کی گراں قدر علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انعام و اکرام سے نوازا۔ کائنات اور علمِ ہیئت بھی ماسٹر رام چندر کی دل چسپی کا میدان تھا۔ انھوں نے اس سے متعلق اپنے ایک مضمون میں چند سوالات اٹھائے تھے اور بعد میں اپنی تحقیق اور قیاس کی بنیاد پر اس کی وضاحت بھی کی جو ایک رسالے میں شایع ہوئی۔ ہم یہاں ان کا وہ مضمون قارئین کے ذوقِ مطالعہ کی نذر کررہے ہیں، لیکن اس سے پہلے رام چندر کے حالاتِ زندگی اور ان کی علمی کاوشوں کا مختصر احوال جان لیجیے۔

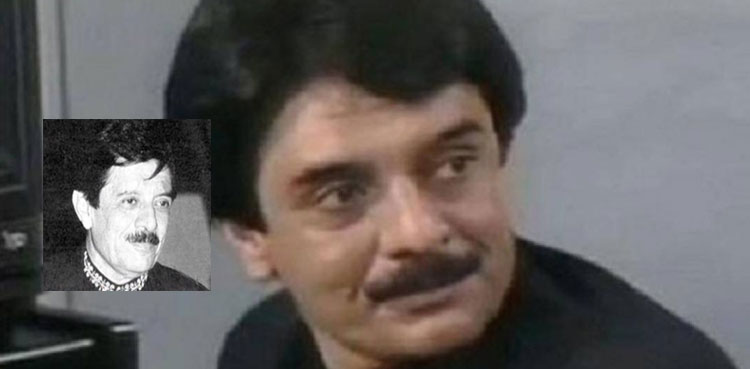

وہ ہریانہ کے مشہور علاقہ پانی پت کے ایک ہندو گھرانے میں 1821ء میں پیدا ہوئے تھے۔ 11 اگست 1880ء کو رام چندر نے وفات پائی۔ وہ شروع ہی سے سائنس اور علمی موضوعات میں دل چسپی رکھتے تھے۔ 1945ء میں رام چندر نے اخبار فوائد النّاظرین اور 1847ء میں ایک علمی اور ادبی ماہ نامہ محبِّ ہند بھی جاری کیا۔ وہ ایک خوب صورت طرزِ نگارش کے حامل صحافی بھی تھے۔ رام چندر کا شمار متحدہ ہندوستان کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جو تعلیمِ نسواں کے بڑے حامی تھے جب کہ گونگوں اور بہروں کو بھی تعلیم دینے کی حمایت کرتے تھے۔ ان کے والد رائے سندر لال ماتھر محکمۂ مالیات میں ملازم تھے۔ بارہ برس کی عمر میں انگریزی مدرسے میں داخل ہوئے، بعد میں دہلی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں اپنی قابلیت کی وجہ سے وظیفہ پایا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رام چندر اسی کالج میں مدرس ہو گئے اور اردو میں الجبرا اور علمِ مثلث پر کتابیں لکھیں۔ 1854ء کی بات ہے جب انھوں نے ہندو مذہب ترک کیا اور عیسائی مذہب کو اپنا لیا جس پر ان کے خاندان اور دوسروں لوگوں نے ان سے سماجی تعلق قطع کر دیا تھا۔

کائنات سے متعلق رام چندر کے سوالات اور ان کی فکر ملاحظہ کیجیے۔

"اس عاصی نے شائقینِ علمِ ہیئت سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا باعث ہے کہ چاند گرہن بہ نسبت سورج گرہن کے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب تک کسی نے جواب اس سوال کا نہ دیا۔ پس یہ احقر اس کا جواب خود لکھتا ہے….۔”

"واضح ہو کہ چاند ایک جسم نورانی بالذّات نہیں ہے بلکہ جو روشنی اس پر نظر آتی ہے وہ اس پر آفتاب سے آتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر کوئی شے چاند اور سورج کے مابین آجائے تو چاند پر تاریکی ہو جائے گی اور اس تاریکی کو گرہن کہتے ہیں۔

پس اب دیکھنا چاہیے کہ چاند گرہن کی صورت میں کون سی شے حائل چاند اور آفتاب میں ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ شے مذکور کرّۂ زمین ہے کہ جب یہ چاند اور سورج کے بیچ میں آتی ہے، اس وقت روشنی آفتاب کی چاند پر گرنے سے موقوف ہو جاتی ہے۔ اس کا خیال شکل ذیل کے ملاحظہ کرنے سے خوب اچھی طرح سے دل میں آجائے گا۔

چاند گرہن کے نقشے سے واضح ہے کہ جس وقت زمین ٹھیک مابین آفتاب اور چاند کے ہوتی ہے اس وقت پرچھائیں یعنی سایہ زمین کا اوپر چاند کے گرتا ہے اور چوں کہ زمین نسبت چاند کے بہت بڑی ہے، اس، واسطے اس کا سایہ بھی بڑا ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت چاند زمین کے سایہ میں آجاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اسے طے کر کے وہ نکلتا ہے اور شکل سے واضح ہے کہ چاند گرہن اس خلقت کو جو اس نصف کرّۂ زمین پر رہتے ہیں، جو سامنے چاند کے ہیں نظر آئے گا یعنی جن کو کہ چاند اس وقت نظرآنا ہوگا ان کو اس کا گرہن بھی دکھائی دے گا۔

پس یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سارے چاند گرہن نظر آتے ہیں، لیکن سورج گرہن کی صورت میں یہ نہیں ہوتا اور اس کا باعث یہ ہے کہ جس وقت کہ چاند ٹھیک ما بین زمین اور آفتاب کے آتا ہے اس وقت چاند کے حائل ہونے سے روشنی آفتاب کی زمین تک نہیں پہنچتی ہے لیکن چاند ایک چھوٹا کرّہ ہے اور اس کی پرچھائیں یعنی سایہ اس قدر بڑا نہیں ہوتا کہ ساری زمین کو گھیر لے یعنی ساری زمین پر سایہ کردے فقط ایک تھوڑا حصہ کرّۂ زمین کی تاریکی میں آتا ہے اور باقی پر روشنی بدستور قائم رہتی ہے۔

یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج گرہن سب خلقت کو نظر نہ آوے (آئے) یعنی بعض جائے (جگہ) وہ دکھائی دیتا ہے اور بعض جائے نہیں۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سورج گرہن فقط کسی جائے سمندر میں دکھلائی دے سکتا ہے اور چوں کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا تو اس گرہن کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ باعث سورج گرہن کے کم ہونے کا یہ ہے کہ وہ سب مقاموں پر نظر نہیں آتے۔ سورج گرہن کے کم واقع ہونے کی ایک خوب مثال یہ ہے۔

واضح ہو کہ بادل زمین سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی واسطے ان کا سایہ ساری زمین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی دور تک ان کا سایہ ہوتا ہے اور باقی مقاموں سے آفتاب بخوبی نظر آتا ہے اور وہاں دھوپ کھلی ہوتی ہے۔ یہی حال سورج گرہن کا ہے کہ چاند مانند ایک نہایت بڑے بادل کے ہے لیکن تب بھی زمین سے چھوٹا ہے اور اس باعث سے اس کا سایہ آفتاب کو ساری زمین سے نہیں چھپا سکتا ہے یعنی گرہن سورج کا سارے نصف کرّۂ زمین پر نظر نہیں آتا ہے۔”