سَمیرہ موسیٰ………. یہ نام آپ نے سنا ہے؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہی اس شخصیت سے واقف ہوں گے، وہ بھی بھولی بسری کہانی کے طور پر اور ان کے ذہنوں میں اس نام کے ساتھ ہی کچھ حوالے بجلی کی طرح کوند گئے ہوں گے…….. جوہری سائنس داں……..حادثے میں موت…….موساد۔

امت مسلمہ کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو سرخ چہرے کے ساتھ کف اُڑاتے ہوئے مسلمانوں کو سائنس میں کچھ نہ کرنے کا طعنہ دے کر مسلمان نوجوانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہانی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کے وجود سے انکاری ہیں۔

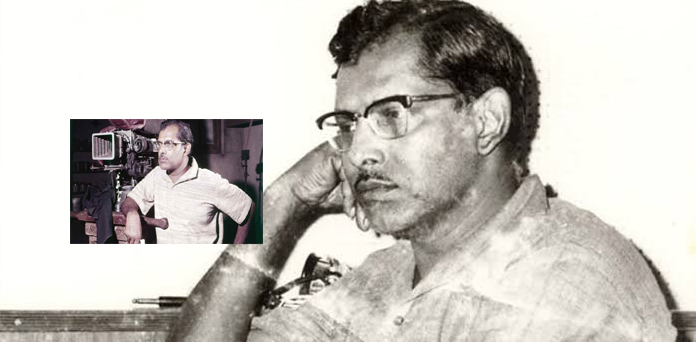

سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی جوہری سائنس داں تھیں۔ وہ جوہری سائنس کے پُرامن مقاصد، خاص طور پر بیماریوں کے تدارک، کے لیے استعمال کے لیے کوشاں تھیں۔ وہ ”خطرہ” تب بنیں جب انھوں نے سستی دھاتوں کے ایٹم توڑ کر کم خرچ جوہری بم بنانے کی مساوات وضع کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جاننے سے پہلے سمیری موسیٰ کی مختصر سی زندگی کے نشیب وفراز کا قصہ پڑھیے۔

سَمِیرہ موسیٰ نے 3 مارچ 1917کو مصر کے شمالی علاقے غربیا میں جنم لیا۔ ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے، جب کہ والدہ اپنی بیٹی کے عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سرطان کے باعث دنیا چھوڑ گئیں۔ سمیرہ کمسن ہی تھیں کہ ان کے والد انھیں لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ منتقل ہوگئے، جہاں انھوں نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لگا کر یافت کا بندوبست کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ذہین لڑکی نے سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کرکے خود کو انجنیئرنگ کی تعلیم کا حق دار بنالیا تھا، مگر اس نے آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونی ورسٹی کے شعبۂ سائنس کا انتخاب کیا۔

1939میں سمیرہ نے شان دار کام یابی کے ساتھ بی ایس سی ریڈیالوجی کی تکمیل کی، جس کے بعد انھوں نے ایکسرے کی تابکاری کے اثرات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنالیا۔ کلیہ سائنس کے سربراہ علی مصطفیٰ مشرفۃ کو اپنی فطین طالبہ سے توقع تھی کہ وہ تدریس کے پیشہ اپنا کر اور فیکلٹی سے بہ طور استاد وابستہ ہوکر ذہنوں کی آبیاری میں ان کی مدد کرے گی۔ سمیرہ اپنے شفیق استاد کی امید پر پوری اتریں۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے کلیہ سائنس کی پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئیں، یہ اس جامعہ میں تدریس کے منصب پر بھی کسی عورت کی پہلی تقرری تھی۔ اولیت کا یہ سلسلہ اس وقت معراج کو پہنچ گیا جب وہ جوہری تابکاری کے مضمون میں برطانیہ سے پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کرکے اس شعبے میں پہلی خاتون سائنس داں قرار پائیں۔

سمیرہ موسیٰ جوہری طاقت کے پُرامن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھیں اور اس نظریے کی پرچارک تھیں۔ ان کا کہنا تھا، ”میری خواہش ہے کہ سرطان کے لیے جوہری علاج دست یاب ہو اور اتنا سستا ہو جیسے اسپرین (ٹیبلیٹ)۔” ان کے اس قول نے بڑی شہرت حاصل کی، اور شاید یہ سوچ بھی ان کی موت کا سبب بنی۔ اپنے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انھوں نے سخت محنت کی اور ان کی تحقیقی سرگرمیوں کا محور یہی سوچ بنی رہی۔ یہ خیال ہی کیا کم قیامت خیز تھا کہ سمیرہ موسیٰ کی اس مساوات نے تو ہلچل ہی مچادی جس کی مدد سے سستی دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستا جوہری بم بنانا ممکن ہوجاتا۔ یہ استحصال زدہ تیسری دنیا کی اقوام خاص طور پر مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خوف سے نجات دلانے کا تیر بہ ہدف نسخہ تھا، تو دوسری طرف ایٹم بم اور دیگر بڑے پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے ہتھیاروں کے بل پر دنیا میں من مانی کرنے والے ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی۔

سمیرہ موسیٰ نے ”جوہری توانائی برائے امن کانفرنس” کا انعقاد کیا، جس میں بہت سے ممتاز سائنس داں مدعو کیے گئے تھے۔ اس پلیٹ فارم سے اس زیرک اور انسانیت دوست سائنس داں نے ”جوہر برائے امن” کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی۔ سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جوہری توانائی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت سی سفارشات مرتب کی گئیں اور کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے لیے سمیرہ موسیٰ پیش پیش رہیں۔

سرطان کے مرض سے جنگ سمیرہ کی سرگرمیوں میں اہم ترین رہی، جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موذی مرض کا شکار ہوکر دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ مختلف اسپتالوں میں جاکر رضاکارانہ طور پر سرطان کے مریضوں کی ان کے علاج میں مدد کرتی تھیں۔

اس باصلاحیت سائنس داں اور محقق کی شہرت مصر کی سرحدیں پار کر کے دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ جوہری سائنس میں بے مثال کام یابیوں کی بنا پر سمیرہ موسیٰ کو 1950میں امریکا کی فل برائٹ (Fulbright) اسکالر شپ ملی اور انھیں امریکی ریاست میسوری کی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مدعو کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکا پہنچنے پر انھیں امریکی شہریت کی بھی پیشکش کی گئی، مگر سمیرہ نے پیروں میں پڑی اس امریکی شہریت کو لات مار دی جس کی خاطر لوگ امریکیوں کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں۔ انھوں نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا،”میرا مُلک میرا انتظار کر رہا ہے۔”

امریکا میں قیام کے بعد وہ وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھیں کہ انھیں کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی دعوت دی گئی۔ وہ پہلی غیرملکی ہوتیں جو امریکا کے ان حساس مقامات تک براہ راست رسائی حاصل کرپاتیں۔ اس دعوت پر امریکا میں نسل پرستانہ اور منفی ردعمل سامنے آیا۔

بتایا جاتا ہے کہ 5 اگست 1952 کو وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک وادی سے کچھ پہلے ان کی کار کسی پُراسرار حادثے کا شکار ہو کر چالیس فٹ گہرائی میں جا گری اور وہ فوری طور پر جاں بہ حق ہو گئیں، مگر کار کے ڈرائیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کار کے گرنے سے پہلے اس نے چھلانگ لگا دی تھی اور زندہ بچ گیا لیکن کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا! سمیرہ کو مدعو کرنے والی فیکلٹی کا کہنا تھا کہ انھیں لانے کے لیے کوئی کار نہیں بھیجی گئی تھی، جب کہ ڈرائیور کی شناخت بھی جعلی تھی۔

اس سانحے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ ڈرائیور کا لاپتا ہونا صاف بتا رہا تھا کہ سمیرہ حادثے کا شکار نہیں ہوئیں انھیں باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے، مگر جس سائنس داں کی امریکا میں اتنی آؤ بھگت کی گئی اور جسے امریکی اپنی شہریت دینے کے لیے بے تاب تھے اس کی پُراسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا۔ اس شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سمیرہ موسیٰ کو قتل کیا گیا اور یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی کارستانی تھی۔ ایک ممتاز عرب اور مسلم سائنس داں ہونے کی حیثیت سے اور سستے جوہری بم کے تصور کے باعث سمیرہ اسرائیل کا ہدف تھیں۔

(سمیرہ موسیٰ کے حالاتِ زندگی پر محمد عثمان جامعی کے مضمون سے اقتباس)