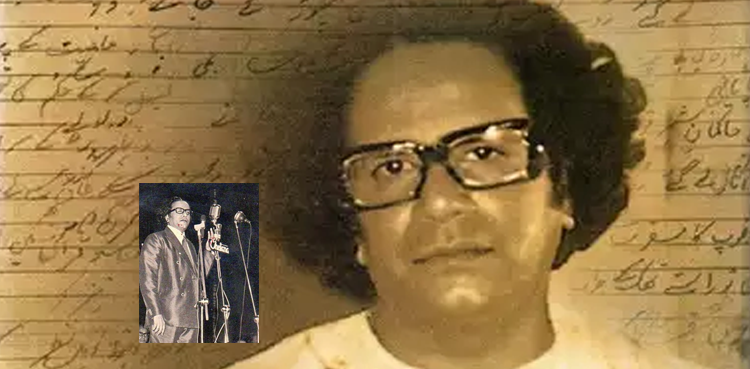

حیدر آباد دکن وہ ریاست تھی جس کے سلطان میر عثمان علی خان نے برصغیر میں اردو کی تعلیم اور علم و ادب کو پروان چڑھانے میں ناقابلِ فراموش کردار ادا کیا اور اس زبان کی ترقی اور ادیب و شعراء کے لیے بے دریغ اپنی دولت خرچ کی۔ اسی مرفّہ الحال ریاست میں شاذ تمکنت نے اس دنیا کے لوگوں سے اپنا ناتا جوڑا تھا اور پھر حسبِ دستور رفتگاں میں ان کا نام شامل ہوگیا۔ 1985ء میں آج ہی کے روز اردو کے اس ممتاز شاعر کا انتقال ہو گیا تھا۔

شاذ تمکنت کا اصل نام سیّد مصلح الدّین تھا۔ وہ 31 جنوری 1933ء کو دکن کے ایک علاقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نظامِ دکن کے ہاں ملازم تھے۔ افتادِ دوراں نے والدین کو زندگی بسر کرنے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ شاذ تمکنت نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے ساتھ زندگی سے بہت کچھ سیکھا اور کم عمری میں شاعری کی جانب متوجہ ہوگئے۔ اس دور میں ہندوستان میں کئی سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں اور معاشرہ بھی طرح طرح کی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا جب کہ اردو ادب ترقی پسند تحریک کے زیرِ اثر تھا جو بڑی حد تک کم بھی ہو رہا تھا۔ افسانہ و مختصر کہانیوں کا سلسلہ نئے موضوعات کے ساتھ جاری تھا، انقلاب آفریں شاعری اور تنقید کے میدان میں مختلف رجحانات زور پکڑ رہے تھے۔ ایسے میں شاذ تمکنت نے روایتی اور جدید شاعری کے درمیان جو پُل تعمیر کیا وہ بجائے خود ایک دَور کا آئینہ دار ہے۔

ان کی غزلوں اور نظموں میں جہاں ذاتی زندگی کے دکھ درد ملتے ہیں، وہیں ان کا دکھ، زمانہ کے عمومی تجربہ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ شاذ تمکنت نے جب شعر کہنا شروع کیا، ترقی پسند تحریک کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے عوامی مصنفین کا چولا بدلا تھا۔ شاذ تمکنت بھی اسی سے وابستہ ہوئے لیکن ترقی پسند تحریک کی ادعائیت سے خود کو دور رکھا۔ اردو کی کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کرنے والے شاذ تمکنت نے اپنے دور کے دو بڑے شاعروں جوش اور فراق سے اکتسابِ ہنر کیا اور بہت جلد اپنا طرزِ اظہار الگ کر لیا۔ وہ اپنے پہلے مجموعۂ کلام کے پیش لفظ میں اپنا نظریۂ فن یوں بیان کرتے ہیں: میں غمِ ذات اور غمِ کائنات کو علاحدہ علاحدہ خانوں میں نہیں بانٹتا بلکہ میری دانست میں غمِ ذات عبارت ہوتا ہے، غمِ کائنات سے۔ ایک فرد کا غم اس کا ا پنا ہوتے ہوئے بھی درپردہ افراد کے دکھ سکھ کی ترجمانی کرتا ہے۔ کائنات کے خارجی موضوعات بھی اس وقت تک کام یاب شعر کا جامہ نہیں پہن پاتے جب تک کہ اس میں شخصیت کا غم ذات کا پُٹ نہ ہو۔ میں شعر کسی پیغام کی خاطر یا درس دینے کے لیے نہیں کہتا۔ دیانت داری کی بات یہ ہے کہ شعر ہو یا افسانہ، اوّل اوّل فن کار اپنی تسکین کے لیے، اپنی انا کو سکون بخشنے کی خاطر تخلیق کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ متاعِ ہنر آخر آخر اتنی دل پذیر ہو جائے کہ شاعر اپنے پر اہلِ دہر کا قیاس کرے۔

نظم اور غزل کے علاوہ شاذ تمکنت نے دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے غالب اور اقبال کی غزلوں کی تضمینیں لکھیں۔ یہ تضمینیں اصل غزلوں سے اتنی مربوط اور ہم آہنگ ہیں کہ کہیں پیوند کاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ شاذ تمکنت کے ذخیرۂ کلام میں قطعات، گیت، نعت، اور مناجات بھی شامل ہیں۔

شاذ تمکنت ایک نظم گو شاعر کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں، لیکن غزل میں بھی ان کی منفرد شناخت ہے۔ ان کی ابتدائی نظموں کا نمایاں وصف مرصّع مرقع نگاری ہے۔ ان کی بیش تر نظموں میں تشبیہی اور وصفی مرکبات ان کے اظہار کا جزوِ لاینفک ہیں۔ مرحوم کے چار شعری مجموعے شائع ہوئے جن میں تراشیدہ (1966)، بیاضِ شام (1973)، نیم خواب (1977) اور دستِ فرہاد شامل ہیں۔ آخری مجموعۂ کلام بعد از مرگ 1994 میں شایع ہوا تھا۔ شاذ تمکنت کا ایک مشہور شعر ملاحظہ کیجیے۔

مرا ضمیر بہت ہے مجھے سزا کے لیے

تُو دوست ہے تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے

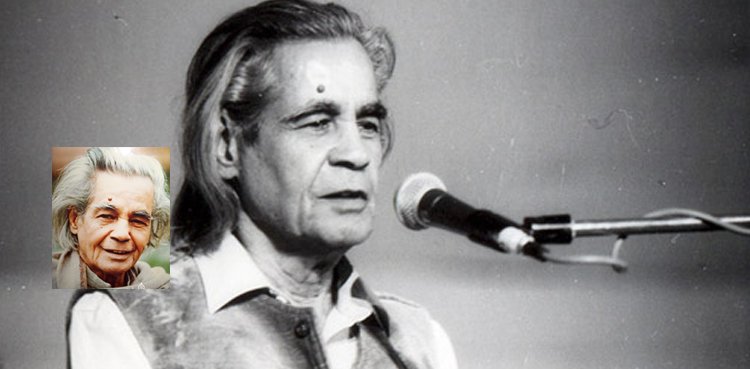

شاعر نے متعدد مناجات بھی لکھی ہیں جن میں سے ایک "کب تک مرے مولا ” کو ہندوستان کے معروف گلوکاروں نے گایا ہے۔ یہ ان کی مقبول مناجات میں شامل ہے۔ شاذ تمکنت کا ایک گیت ”سب سے مل آؤ تو اک بار مرے دل سے ملو” بھی پاک و ہند کے معروف گلوکاروں کی آواز میں بہت مقبول تھا۔