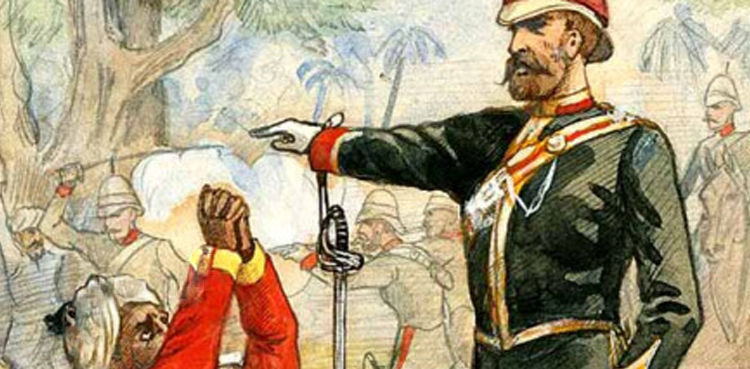

برصغیر میں تجارت کا پروانہ لے کر آنے والے انگریزوں نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے اپنے قدم جمائے اور ہندوستان میں برطانوی راج قائم ہوگیا تو انتظامی امور کے ساتھ قانون سازی اور عدالتی نظام بھی متعارف کروایا۔ انگریزی قانون کے ذریعے بااختیار افسر ہندوستانیوں کی تذلیل کر کے خوش ہوتے تھے۔

غدر کے بعد تو ہر انگریز افسر کو اختیار تھا اور وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو گولی مارنے کا حکم یا پھانسی دینے یا جیل بھیجنے کا حکم دے دیتا تھا۔ باغیوں ہی نہیں عام شہریوں کا بھی قتل کیا گیا اور معمولی جرم پر یا کسی انگریز افسر کی مرضی کے خلاف کام ہوجانے پر سزا سنا دی جاتی تھی۔

یہاں ہم برطانوی راج میں جرم و سزا سے متعلق کتاب تاریخِ جرم و سزا سے چند پارے نقل کررہے ہیں۔ اس کے مصنّف امداد صابری ہیں جن کی یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے۔

امداد صابری ہندوستان کے نام ور صحافی اور مجاہدِ آزادی تھے جنھیں تحریر اور تقریر میں کمال حاصل تھا۔ انھوں نے کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جو ادب اور تاریخ کے موضوع پر بہت مفید اور لائقِ مطالعہ ہیں۔ ان کی کتاب سے اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔

طریقۂ عدل

اس زمانہ میں عدل کا طریقۂ کار انتہائی مہمل اور طفلانہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیسٹنگز نے عدالتوں کا بندوبست کیا۔ اور انگریزی عدالتوں کی بنیاد رکھی۔اور اس نے انگریزی کلکٹروں کے ساتھ پنڈت اور مولوی مقرر کئے جو ان کو دھرم شاستر اور فقہ کے اصول سمجھاتے تھے۔ اس نے کلکتہ میں اپیل کی دو عدالتیں بھی قائم کیں جو دیوانی اور فوجداری مقدمات علیحدہ علیحدہ فیصلہ کرتی تھیں۔ قانون کی ایک کتاب بنائی گئی تھی تاکہ عوام قانون سے واقف ہو جائیں۔

بنگال کے پہلے سپرنٹنڈنٹ کی ڈائری

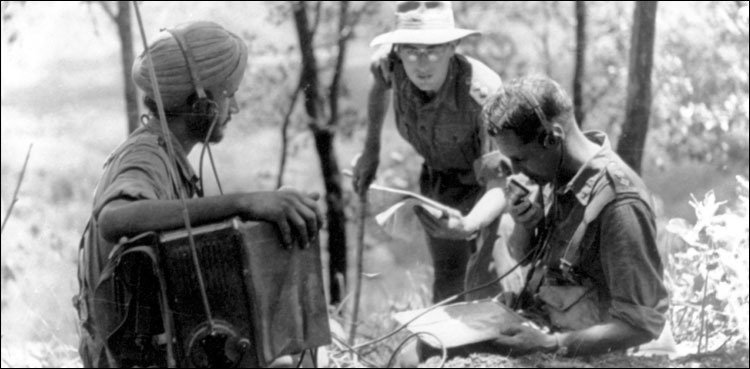

انگریزی قانون پر شروع میں جس طرح عمل درآمد ہوا وہ بہت بھونڈا اور مضحکہ خیز تھا جو شاید کسی بھی حکومت کے دور میں اس بے ڈھنگے طریقے سے شروع نہ کیا گیا ہوگا۔ جب سپریم کورٹ (موجودہ ہائیکورٹ ) قائم ہوا اور اس کی حیثیت یہ تھی کہ چند زیورات تک چوری کے مقدمات ابتدائی سماعت کے لئے وہاں پیش کئے جاتے تھے۔ اور سزائے تازیانہ، تشہیر کرنے اور جوتوں کی سزا دینے اور دریا پار کرنے کا اختیار بطور خود سپرنٹنڈنٹ پولیس کو تھا۔

اگر آپ کو وہ مضحکہ خیز منظر دیکھنا ہے تو آئیے کلکتہ کے پہلے سپرنٹنڈنٹ پولیس پلیڈل کی ڈائری کے چند اوراق ملاحظہ کیجئے۔

بھگوڑے ملازم کی سزا

4 جون 1775، آج میں ناشتہ سے فارغ ہو کر اپنے برآمدہ میں بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا کہ مسٹر جان نگول کے ملازم نے رپورٹ کی کہ اس کے آقا کا باورچی رنجن کام چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اور اس کی جگہ جو نیا باورچی رکھا گیا ہے اسے رنجن نے مارا۔ میں نے رنجن کو بلوایا۔ معلوم ہوا وہ پرانا مفسد ہے اور ایسی حرکتوں کی بناء پر اس کا کان بھی کاٹا جا چکا ہے۔ میں نے حکم دیا کہ رنجن کو دس بید لگائے جائیں اور اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔

دھوکہ دہی کی سزا

کرنل واٹسن نے رپورٹ کی کہ رام سنگھ نے انہیں دھوکہ دیا اور اپنے کو بڑھئی ظاہر کر کے تنخواہ وصول کی حالانکہ وہ حجام ہے اور بڑھئی کے کام سے بالکل واقف نہیں۔ حکم ہوا کہ رام سنگھ کے پندرہ بید لگائے جائیں اور قلی بازار میں کرنل واٹسن کی کوٹھی تک اسے تشہیر کیا جائے۔

مرمت حسبِ وعدہ نہ کرانے/ لونڈی کے فرار پر سزا

کپتان اسکاٹ نے شکایت کی کہ بنارسی نے ان کی گاڑی کی مرمت حسبِ وعدہ نہیں کی، حکم دیا گیا کہ بنارسی کے دس جوتے لگائے جائیں۔ اینڈرسن پگی نے رپورٹ کی کہ ان کی لونڈی بھاگ گئی لیکن اسے چوکیدار نے گرفتار کر لیا۔ لونڈی کے دس بید لگائے گئے اور اسے مسٹر اینڈرسن کے حوالے کر دیا گیا۔

چوری کی سزا

جیکب جوزف نے شکایت کی کہ اس کے باورچی متھول نے چند برتن چرائے۔ میں نے حکم دیا کہ ملازم کو ہرنگ باڑی میں اس وقت تک قید رکھا جائے جب تک وہ برتن واپس نہ کر دے۔ رام ہری نے فریاد کی کہ رام گوپال اس کے بچے کی گردن سے تلسی دانہ اتار کر بھاگ رہا تھا اسے موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ حکم ہوا کہ مجرم کو پانچ جوتے لگا کر اسے سارے شہر میں تشہیر کیا جائے۔

سرکاری حکم نہ ماننے کی سزا

آٹھویں ڈویژن کے سپاہی بائیکس نے ایک لڑکے کے مولیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا۔ وہ کئی بار چوری کے الزام میں سزا یاب ہو چکا تھا اور آخری مرتبہ میں نے حکم دیا تھا کہ اسے پندرہ بید لگا کر ہمیشہ کے لئے دریائے ہگلی کے دوسری جانب نکال دیا جائے۔ لڑکا مفسد ہے، میرے حکم کے خلاف دریا کو عبور کیا پھر کلکتہ آیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے اسے بیس بیدوں کی سزا دی اور دریا پار کرا دیا۔

راہ گیروں کو چھیڑنے کی سزا

مسٹر نوملے نے اپنے حقہ بردار کلو کی رپورٹ کی کہ وہ سڑک پر راہگیروں کو چھیڑتا ہے، حکم ہوا پانچ جوتے لگائے جائیں۔

غلط رپورٹ کرنے کی سزا

باقر محمد نے مسماۃ رام رجنی کے خلاف شکایت کی کہ اس نے مستغیث کی بیوی کو مغلط گالیاں دی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ باقر محمد کی بیوی بھی مسماۃ رام رجنی سے کم بد مزاج اور جنگجو نہیں ہے۔ دونوں عورتیں آپس میں گالی گلوچ کرتی رہتی ہیں۔ چونکہ اس فضول شکایت سے میرا وقت خراب ہوا تھا اس لئے باقر محمد اور رام رجنی دونوں کو پانچ پانچ روپیہ جرمانہ کی سزا دی اور کہہ دیا کہ آئندہ اس قسم کی شکایت میرے کانوں تک پہنچی تو رام رجنی اور محمد باقر کی بیوی دونوں کو دریا پار کرا دیا جائے گا۔

چور کی تشہیر/ کام چور کو جوتوں کی سزا

مسٹر کینڈل نے اپنی مہترانی کے خلاف شکایت کی کہ وہ آبدار خانہ کی بوتلیں چرا کر ایک کالے (یعنی ہندوستانی) دکاندار بکتا رام کے ہاتھ فروخت کرتی ہے۔ بکتا رام نے اقبال جرم بھی کیا۔ نیٹو (Native) بنیوں کی شرارت کا سدباب کرنے کے لئے حکم دیا گیا کہ بیس بید بکتا رام کے لگائے جائیں۔ اور دس بید مہترانی کے اور دونوں کو پنجرے میں بٹھا کر تشہیر کی جائے۔

کمپنی کے کلرک مسٹر پیسیج نے شکایت کی کہ خدا بخش اور پیاری نے ان سے پیشگی تنخواہ لے لی ہے مگر دونوں کام نہیں کرتے۔ دونوں کو دس دس جوتوں کی سزا دی گئی۔

چاول کے عمل سے ملزم کی گرفتاری

مسٹر ولنکسن کے بنگلہ میں چوری ہوئی، انہوں نے عمل کے ذریعے چور پکڑنے کے لئے ایک ملّا کی خدمت حاصل کی۔ ملّا نے ان کے ملازموں کو چاول چبانے کے لئے دیے۔ ولنکسن کی دائی گوری کے منہ سے سوکھے چاول نکلے اور اس پر شبہ ہوا۔ دائی نے ملّا کو بطور رشوت دس روپے نقد دیے کہ وہ مسٹر ولنکسن سے اس کی چوری کا ذکر نہ کرے۔ مسٹر ولنکسن کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے رپورٹ کی۔ حکم دیا گیا کہ دائی کو تفتیش کے لئے تیسرے ڈویژن کے تھانہ میں بند رکھا جائے۔

جوتا لگانا قانونی سزا تھی

مسٹر پلیڈل کی ڈائری کے مطالعہ سے ہندوستان میں برطانوی انصاف کی ابتدائی انگریز پرستی کی قلعی کھل جاتی ہے کہ وہ کس طرح رعایا پر انگریزوں کا رعب جمانے کے لئے صرف حسبِ وعدہ مرمت نہ ہونے پر جوتے پڑواتا ہے۔ اس ڈائری سے ان باتوں پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ ہندوستانی امراء کس طرح انگریزوں کے جلو میں بھی مشعلچی ہوتے تھے۔ اور انگریز حقہ پیتے تھے۔ لونڈی غلام رکھنے کا عام رواج تھا۔ انگریزوں کے قبضہ میں بھی لونڈیاں تھیں۔ اگر کوئی لونڈی اپنے مالک کے ظلم و ستم سے بھاگتی تو اسے سزائے تازیانہ کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔جوتے لگانا ایک قانونی سزا تھی۔ برطانوی نظم و نسق سے پیشترعادی مجرموں کا ایک کان کاٹا جاتا تھا۔

مولویوں کے عملیات کا زور

اس زمانہ کے انگریز بھی مولویوں کے عملیات کے قائل تھے۔ اور چوری تک کے معاملات میں مولویوں کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ اور وہ اٹھارہویں صدی میں مشتبہ چوروں کا پتہ چاول چبوا کر لگاتے تھے۔

سزائے تشہیر کا طریقہ

مسٹر پلیڈل کی ڈائری میں بعض مجرموں کے لئے جو سزائے تشہیر تجویز کی ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ مجرم کو بڑے سے چوبی پنجرے میں بند کر دیتے تھے۔ اور پنجرہ ایک خاص قسم کی بنی ہوئی اونچی گاڑی کے دھرے سے (جس کے پہیے پندرہ سولہ فٹ بلند ہوتے تھے) لٹکا دیا جاتا تھا۔ پولیس کے سپاہی گاڑی کے ساتھ ہوتے تھے اور ایک شخص ڈھول بجا کر مجرم کے نام، جرم اور نوعیتِ جرم کی تشہیر کرتا تھا۔