بھاٹی دروازے کے باہر میں شاہدرہ جانے والی بس کا انتظار کر رہا تھا۔ رسالہ ’آثار قدیمہ‘ کے ایڈیٹر کا خرید کر دیا ہوا بلیک اینڈ وائٹ سگرٹوں کا ڈبہ میرے لمبے کوٹ کی جیب میں تھا اور ایک سگریٹ میرے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔

میں شاہدرے مچھلیاں پکڑنے یا مقبرے کی دیواروں پر اپنا نام لکھنے نہیں بلکہ نور جہاں پر ایک افسانہ لکھنے جا رہا تھا جسے ’آثار قدیمہ‘ کے پہلے شمارہ میں چھپنا تھا۔ ایڈیٹر نے سگرٹوں کا ڈبہ تھماتے ہوئے تاکید کی تھی کہ افسانہ کافی سنسنی خیز ہونا چاہیے اور میرے اندر سنسنی ڈوڑ گئی تھی۔

بس کا دور دور تک نشان نہ تھا اور قریب قریب سبھی لوگ انتظار سے تنگ آ چکے تھے۔ چند ایک دیہاتی عورتیں زمین پر بیٹھ گئی تھیں اور پوٹلی میں سے گڑ اور روٹی نکال کر وہیں کھانے لگی تھیں۔ بھرپور جاڑے کا یہ بڑا ہی چمکیلا دن تھا۔ دھوپ ڈھل رہی تھی اور اس کی نارنجی چمک میں بازار میں ہر شے نکھر رہی تھی۔ چوک میں لوگوں کا ہجوم تھا اور ان کے چہرے دھوپ میں روغنی معلوم ہو رہے تھے۔ عجیب عجیب چہرے، میلے میلے اور صاف صاف کپڑوں والے لوگ، تانگوں، سائیکلوں، موٹروں اور چھکڑوں سے بچتے بچاتے منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ سامنے والے سینما گھر کے باہر کافی بھیڑ تھی۔ اور کیوں نہ ہو ماسٹر بھگوان کا تیار کردہ لڑائی مارکٹائی سے بھرپور فلم ’’جادو رتن عرف بھوتنی کا‘‘ چل رہا تھا۔ کوچوان تانگوں میں گلہ پھاڑ پھاڑ کر موری دروازے، شاہ علی دروازے اور موچی دروازے جانے والی سواریوں کو پکار رہے تھے۔ سپاہی انہیں ایک جگہ رکنے نہ دیتا تھا۔ مگر وہ بھی ہٹ کے پکے تھے۔ چوک کا پورا چکر کاٹتے اور پھر اسی جگہ آن کھڑے ہوتے۔

عورتیں۔۔۔ بوڑھی عورتیں، ادھیڑ عمر کی عورتیں، نوجوان لڑکیاں، کوئی کھلے منہ، کوئی خالی گرم شال لیے اور کوئی برقعہ اوڑھے بھاٹی دروازے میں داخل ہو رہی تھیں اور باہر نکل رہی تھیں۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سیاہ برقع اوڑھے ناپ تول کر قدم اٹھاتی دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ چال میری جانی پہچانی ہو۔ جیسے اس لڑکی کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ دبلے پتلے جسم والی وہ لڑکی اب سڑک سے ہٹ کر ٹکسالی دروازے کو جانے والے باغ میں ہولی تھی۔ گھاس کے ہریالے خطوں کے درمیان سرخ روش پر اس کے چھوٹے چھوٹے قدم بڑے ربط اور سلیقے سے اٹھ رہے تھے اور سفید سینڈل پر مرغابیوں کا گمان ہو رہا تھا۔

مجھے اپنے آپ فہمیدہ یاد آ گئی۔ وہ بھی سفید سینڈل بڑے شوق سے پہنتی ہے، اور ان کا گھر بھی بھاٹی دروازے کے اندر ہے۔ وہ بھی ہلکے نیلے رنگ کا ریشمی برقع اوڑھتی ہے۔ دبلے پتلے سپید جسم کی فہمیدہ۔۔۔ اس لڑکی کی چال فہمیدہ سے کتنی ملتی جلتی تھی۔ کہیں یہ فہمیدہ ہی نہ ہو! میں نے سگریٹ پھینکتے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ روش پر سفیدے اور کروٹین کے درختوں کا سایہ تھا اور اس لڑکی کا برقع ہلکی سرد ہوا میں لہرا رہا تھا اور چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ کہیں یہ فہمیدہ ہی نہ ہو؟ میں سوچ رہا تھا اور وہ لڑکی میری نگاہوں سے دور ہوئی جا رہی تھی۔ وقت اور زندگی کا ریلا اسے مجھ سے دور۔۔۔ اور دور لیے جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا دبلا پتلا جسم کارپوریشن کی گندگی اٹھانے والی موٹر کے عقب میں چھپ گیا اور شاہدرہ جانے والی بس چپکے سے میرے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی۔

’’عورتیں پہلے، عورتیں پہلے سائبان۔‘‘بس کنڈکٹر چیختا رہا مگر نقارخانے میں طوطی کون سنتا ہے۔ طوطی چلاتی رہی اور ’سائبان‘ سب سے پہلے سوار ہوئے اور عورتیں سب سے آخر میں۔ عورتیں ہر جگہ پیچھے رہتی ہیں۔ میدان جنگ میں مردوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے، انارکلی میں مردوں کے ساتھ چلتے ہوئے اور ڈولی میں بیٹھ کر سسرال جاتے ہوئے۔ انہیں بسوں میں بھی سب سے آخر میں سوار ہونا چاہیے۔ گھرر، گھرر، جیسے موٹر کے انجن نے میری تائید کی اور بس چل پڑی۔ ٹکسالی دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے باغ میں اس لڑکی کو دور دور تک دیکھا مگر اس کا کہیں نشان نہ ملا۔ وہ کہیں گم ہو چکی تھی۔ یہ خیال کہ وہ لڑکی فہمیدہ ہی تھی، میرے ذہن میں اپنے پاؤں جما رہا تھا اور جب میں شاہدرہ موڑ پر اتر کر نور جہاں کے مقبرے کی طرف روانہ ہوا تو مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی فہمیدہ ہی تھی۔

نور جہاں کا مقبرہ اجاڑ اور مرجھائے ہوئے درختوں کے درمیان کسی پرانے اور زنگ آلود آبخورے کی طرح پڑا تھا۔ دیواروں کا سیمنٹ اور چونا اکھڑ چکا تھا اور محرابوں پر گلے سڑے پتوں والی بیلوں کی مردہ شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ مقبرے کے اندر سردی اور تاریکی تھی۔ قبروں کے تعویز منجمد فریا دیں تھیں اور ان لوگوں کی یاد دلا رہے تھے جنہیں وطن سے ہزار میل دور کسی ویرانے میں موت نےآن لیا ہو۔ دیواروں پر بڑے بڑے دردناک شعر لکھے تھے۔ میں نے بھی کوئلے سے ایک سوگوار شعر لکھا اور سگریٹ سلگا کر مقبرہ جہانگیر کی طرف چل پڑا۔ ریلوے لائن عبور کرتے ہی مجھے شاہدرہ چاردیواری کے اندر کھجور، پوکلپٹس اور جامن کے درخت نظر آئے جن کی پھنگیں دھوپ کی مدھم ہوتی کرنوں میں ایک خیال سا معلوم ہو رہی تھیں، اور جن کے عقب میں سردیوں کی شام کا آسمان نکھر کر گہرا نیلا اور بے حد وسیع ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کسی نے میرے ہاتھ سے تارا مارکہ بیڑی لے کر مجھے بلیک اینڈ وائٹ کا سگریٹ تھما دیا ہو۔ بلیک اینڈ وائٹ۔۔۔ مجھے رسالہ ’آثار قدیمہ‘ کے ایڈیٹر کا خیال آگیا۔

’افسانہ سنسنی خیز ہو۔‘ اور میرے جسم میں ایک بار پھر سنسنی دوڑ گئی۔

اگر پکنک یا کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ سیر کا لطف اٹھانا ہو تو مقبرہ جہانگیر سے بڑھ کر لاہور بھر میں کوئی جگہ اتنی موزوں نہیں۔ لارنس باغ یا شملہ پہاڑی تو کرکٹ میچ دیکھنے یا ٹانگیں توڑوانے کے لیے ہیں۔ لارنس باغ میں سیر کرتے ہوئے آپ کو گھاس کے ہرے بھرے قطعے ضرور ملیں گے مگر ساتھ ہی ہر قطعہ کے باہر گھاس سے بچ کر چلیں، کے بورڈ بھی نظر آئیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا آپ اسلحہ تیار کرنے والے کارخانے میں گھوم رہے ہیں، جہاں ذرا سی بے احتیاطی کا مطلب ایک آدھ دھماکہ اور پھر موت ہے۔۔۔ لیکن مقبرہ جہانگیر کی چاردیواری کے اندر صاف ستھری چمکیلی روشیں ہیں، جن کے بیچوں بیچ چھوٹے چھوٹے خوبصورت فواروں کی قطاریں ہیں اور جہاں دو رویہ سرو کے سرسبز درخت کھڑے ہیں۔ جہاں ترشی ہوئی گھاس کے نرم نرم خطوں میں اگے ہوئے سایہ دار درختوں میں رنگین پرندوں کے گھونسلے ہیں۔

مقبرہ کی نیم تاریک، سنگین اور ٹھنڈی غلام گردشوں کی فضا میں دھیمی دھیمی رومانوی کیفیت رچی رہتی ہے۔ وہاں کئی ایسے مقام ہیں جہاں پہنچ کر آپ اپنی ساتھی لڑکی سے بلاجھجک اظہار عشق کر سکتے ہیں۔ اور اس لڑکی کا مزاج سرد تر ہو تو آپ اس کے ہونٹ بھی چوم سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ لارنس اور شملہ پہاڑی میں یہ بات کہاں۔ شملہ پہاڑی کے پاس ہی ریڈیو اسٹیشن ہے۔ وہاں نہ صرف آپ کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ شہر بھر میں نشر بھی کیا جا سکتا ہے اور لارنس میں آپ کو سائیکل بھی باہر ہی چھوڑنا پڑتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کچھ عرصہ بعد آپ کو جوتے بھی باہر اتارنے پڑیں اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت آئے جب سائیکلوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اسٹینڈ پر تالا لگا کر چھوڑنا پڑے LOCK YOUR CYCLES کے ساتھ ساتھ LOCK YOUR WOMEN کا بورڈ بھی دکھائی دینے لگے۔

کہاں لارنس باغ اور کہاں شاہدرہ باغ۔۔۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں۔۔۔ مگر یہ گنگو تیلی کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اصل میں راجہ بھوج کے باغ ہی کی داستان ہے۔ شاہدرہ باغ جہانگیر کے لیے بنوایا گیا تھا اور میں اس باغ میں ایک حوض کے کنارے کھڑا تھا۔ حوض میں پانی کا رنگ گدلا ہو رہا تھا اور اس کی تہ میں اگی ہوئی کائی کارنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ پاس ہی ایک پتلی سی روش پر، چھوٹی سی ریشمی گلہری بڑی پھرتی سے اِدھر اُھر اچک رہی تھی۔ آس پاس کھجور، املتاس اور جامن کی چھدری چھاؤں۔ گھاس کارنگ گہرا سبز ہو رہا تھا۔ فضا میں مختلف قسم کے پودوں کی خوشبو اور پرسکوں مرطوب خنکی سی پھیل رہی تھی۔ بائیں طرف ذرا ہٹ کر ایک دو گنجان درخت تھے، جن کے سایوں میں سنگین بنچ پڑے تھے۔

میں مقبرے کی پچھلی طرف آ گیا۔ یہاں نسبتاً زیادہ سکون اور خاموشی تھی۔ سامنے فصیل ہری بھری بیلوں میں چھپی ہوئی تھی اور پرانے کنوئیں کے منڈیر پر بھنگ کی جھاڑیاں اگ رہی تھیں۔ تقریباً نصف گھنٹے تک میں نے مقبرے کا طواف کیا۔ مرمریں برآمدوں کی خنک تاریکی میں ٹہلا، باریک جالی دار جھروکوں سے لگ کر شہنشاہ کے مزار کو دیکھتا رہا۔ ایک آدمی قبر کے سرہانے دوزانو ہوکر بیٹھا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت ختم کر کے اس نے دعا مانگی، تعویز کو بڑی عقیدت سے بوسہ دیا اور احتیاط سے جیسے اسے کسی کے جاگ اٹھنے کا احتمال ہو، الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ مجھے خواہ مخواہ گمان ہونے لگا کہ میں جہاں گیر کے مزار پر نہیں بلکہ داتا گنج بخش کے دربار میں کھڑا ہوں۔

میں مقبرے سے نکل کر پھر باغ میں آ گیا اور ایک جگہ گھاس پر بیٹھ گیا دھوپ۔۔۔ سنہری دھوپ درختوں کے آخری کناروں کو چھو رہی تھی اور سائے لمبے اور گہرے ہو چکے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ کا دسواں یا گیارہواں سگریٹ سلگاتے ہوئے خودبخود نور جہاں پر مضمون لکھنے کا خیال آ گیا۔ نور جہاں پر کیا لکھوں؟ میں دیر تک سوچتا رہا۔ نور جہاں مرزا غیاث بیگ کی لڑکی تھی۔ جنگل میں پیدا ہوئی۔ اکبر کے محل میں آئی۔ شہزادہ سلیم نے کبوتر پکڑائے۔ ایک کبوتر اڑ گیا۔ واپس آکر شہزادے نے حیرانگی سے پوچھا، ’’دوسرا کبوتر کیا ہوا؟‘‘ نور جہاں نے بھولپن سے کہا، ’’اڑ گیا صاحبِ عالم۔‘‘

’’وہ کیسے؟‘‘

’’یوں صاحبِ عالم۔‘‘ اور نور جہاں نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا۔ اور کبوتروں سے محبت کرنے والے شہزادے کو کنیز کی یہ ادا بھا گئی۔ (جیسا کہ فلم پکار میں بھی دکھایا گیا تھا) وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ کیونکہ عام طور پر شہزادے بہت جلد عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہندوستان کا شہنشاہ بن کر اسے اپنی ملکہ بنائے گا۔ مگر جب وہ شہنشاہ بنا تو نور جہاں علی قلی خاں۔۔۔ اس کی سپاہ کے بہادر جرنیل کی بیوی بن چکی تھی۔ علی قلی خاں بنگال کی مہم پر گیا اور بدقسمتی سے وہاں باغیوں کی سرکوبی کرتے ہوئے مارا گیا۔ نور جہاں بیوہ ہو گئی اور بعد ازاں ملکہ بن کر جہاں گیر کے حرم میں آ گئی۔ بس یہ ہے نور جہاں کی کہانی۔ اس سے زیادہ اس موضوع پر کیا لکھا جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اور سگریٹ کا نیلا دھواں پتلی سی منحنی لکیر کی شکل میں اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار نورجہاں کے متعلق کوئی سنسنی خیز بات سوچنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہا۔ در اصل مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو بھاٹی دروازے سے نکل کر ٹکسالی دروازے کی طرف باغ میں گھوم گئی تھی اور جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ وہ فہمیدہ تھی۔

میں سوچتا نور جہاں جہاں گیر کی بیوی تھی اور جہاں گیر ہندوستان کا شہنشاہ تھا اور اس کے بعد میرا خیال فہمیدہ کی سمت چلا جاتا۔ فہمیدہ جو کبھی میری محبوبہ تھی اور اب خواجہ غلام نبی کی بیوی ہے اور خواجہ غلام نبی محکمہ انہار کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہے۔ میں شہزادہ سلیم کو نور جہاں کی کبوتر چھوڑنے والی ادا پر مسحور ہوتے دیکھتا اور میرے ذہن میں وہ شام گھوم جاتی جب ہمارے گھر کے نچلے کمرے میں فہمیدہ میری آپا کے ساتھ بیٹھی اپنی دادی کے تتلا تتلا کر بولنے کی نقل اتار رہی تھی۔ وہ ایک آنکھ بند کیے، چھوٹا سا منہ کھولے رک رک کر بول رہی تھی اور میں دروازے والی چق کے ساتھ لگا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت کتنی مضحکہ خیز مگر کس قدر دل آویز تھی۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور مجھے یوں محسوس ہوا تھا گویا رقاصہ گھنگھرو باندھے بھاگ کر میرے پیچھے سے گزر گئی ہو۔ اس کی ہنسی میں ترنم اور نکھار تھا۔ فہمیدہ کی یہ ادا مجھے بھا گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ تعلیم ختم کر کے جب میں کلرک بنوں گا، تو اسے اپنی بیوی بنا لوں گا۔

ایک ہفتہ گزر گیا۔ فہمیدہ ہمارے ہاں نہ آئی۔ اسے دوبارہ دیکھنے اور اس کی مترنم آواز سننے اور اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں دیکھنے کی آرزو ایک پُر بہار پھول کی مانند میرے دل میں خاموشی سے مہک رہی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میرے سوا گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نچلے کمرے میں سماوار میں چائے کے لیے کوئلے سلگا رہا تھا۔ میرا سرکھپ گیا تھا مگر کوئلے سلگنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ دروازہ کھولا تو ڈیوڑھی میں فہمیدہ کھڑی تھی۔ وہی خوبصورت سیاہ چمکیلی آنکھیں، گول ماتھا، نیم وا ہونٹ۔۔۔

’’باجی۔ باجی کہاں ہے؟‘‘اس نے قدرے گھبراہٹ میں پوچھا۔

’’باجی۔۔۔ باجی اوپر ہے۔ تم بیٹھو میں انہیں بلائے دیتا ہوں۔‘‘ میں نے جلدی سے پنڈلیوں تک چڑھے ہوئے پائنچے ٹھیک کیے اور اوپر چلا آیا۔ اوپر مکان ساں ساں کر رہا تھا۔ اب کیا ہو؟ میں نے گھبرائے ہوئے بلے کی طرح کمروں کا چکر کاٹا اور پھر نیچے اتر آیا۔

’’وہ۔۔۔ وہ باجی ذرا نہا رہی ہے۔ کہتی ہے ابھی آتی ہوں۔‘‘ فہمیدہ کچھ بھی نہ بولی۔ وہ نقاب الٹے، میز کے پاس بت بنی بیٹھی تھی۔ میں سماوار کو دروازے کی طرف لے آیا۔

’’کوئلے ذرا گیلے ہیں۔ دھواں تو نہیں لگ رہا؟‘‘ بت خاموش رہا۔ اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا کلاک برابر حرکت کر رہا تھا۔ ٹک۔۔۔ ٹک۔۔۔ ٹک۔ میں نے کہا، ’’کمرہ ٹھنڈا ہے۔ سماوار قریب لے آؤں؟‘‘ کلاک چلتا رہا۔ بت کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا، ’’تم چائے پیو گی؟‘‘ ٹک۔۔۔ ٹک۔۔۔ ٹک۔

’’تم بولتی کیوں نہیں؟‘‘ ٹک۔۔۔ ٹک۔۔۔ ٹک۔ میں بت کی طرف لپکا۔ بت اٹھ کھڑا ہوا۔

’’میں اب جاتی ہوں۔‘‘ میں نے جلدی سے اس کے گول گول شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔

’’بیٹھو فہمیدہ۔۔۔ باجی ابھی آ جائے گی۔‘‘ لیکن فہمیدہ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور میری گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس کا بدن سرد پڑ رہا تھا، یا میرا؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے یا اس کے۔۔۔ میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کپکپی تھی جو بیک وقت ہم دونوں پر طاری تھی۔ ایک گداز اور میٹھا اضطرار تھا جس کی رَو میں ہمارے جسم ہم آہنگ ہوکر لرز رہے تھے۔ فہمیدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی آواز تھرتھرانے لگی جیسے وہ اپنی دادی کی نقل اتار رہی ہو۔ اس کا دل گویا اس کے حلق میں اٹک گیا ہو اور اس کی آواز رک گئی ہو۔ اور ہم یوں ایک دوسرے سے مل گئے تھے، جیسے دو ٹہنیاں اتفاقاً ایک دوسری سے الجھ گئی ہوں۔ فہمیدہ کا سنہری رنگ اڑ رہا تھا۔ چمکیلی سیاہ آنکھیں ڈر سے سہمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ سرد تھے اور ہونٹ کھلے تھے، پنکھڑیوں کی طرح۔۔۔ یہ پنکھڑیاں ان پھولوں کی تھیں جن کی خوشبو اچھوتی تھی اور جن کی تازگی بے داغ اور ان مول تھی اور جن کا بیج قدرت بلند پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اپنے ہاتھ سے بکھیرتی ہے اور جن کی خوشبو جنگلوں کو مہکا دیتی ہے۔

جب فہمیدہ چلی گئی تو سماوار میں کوئلے دہک رہے تھے۔

اس کے بعد فہمیدہ اکثر ہمارے گھر آنے لگی۔ اسی کمرے، اسی کرسی پر بیٹھ کر اس نے روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مجھ سے وعدے کیے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور زندگی کے ہر در میں میرا ساتھ دے گی اور میرے شانہ بشانہ ہو کر چلے گی۔ لیکن جب میں تعلیم پانے کے بعد کلرک بنا تو فہمیدہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ہمارا قافلہ محبت کی شاداب وادیوں کو عبور کر کے جب کارواں سرائے کے قریب پہنچا تو فہمیدہ اسی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی۔ شہزادہ سلیم نے مہرالنسا سے محبت کی اور جب وہ شہنشاہ بنا تو اس نے علی قلی خاں کی بیوہ، نور جہاں سے شادی رچا لی۔ میں نے فہمیدہ سے محبت کی اور اسے زندگی کے بھرے میلے میں کھو بیٹھا۔

وہ مجھ سے چھین لی گئی۔ اسے ایک علی قلی خاں بیاہ کر لے گیا۔ میں اس علی قلی خاں کو جانتا ہوں۔ اس کا اصلی نام خواجہ غلام نبی ہے اور وہ محکمہ انہار کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہے۔ میں تعلیم ختم کرنے کے بعد جہاں گیر نہیں بن سکا۔ کاش میں جہاں گیر ہوتا۔ اور خواجہ غلام نبی اپنے علی قلی خاں کو کسی خوفناک مہم پر بھیج سکتا۔ جہاں سے وہ عمر بھر واپس لوٹ کر نہ آتا۔ اس کی خبر تک نہ ملتی اور میں اس کی چہیتی بیوی، اپنی نور جہاں۔۔۔ اپنی فہمیدہ کو گھر بیاہ لاتا۔

میں جہانگیر نہیں ہوں مگر خواجہ غلام نبی علی قلی خان ضرور ہے۔ کیونکہ میری نور جہاں اس کے پاس ہے۔ میری فہمیدہ اس کے قبضے میں ہے۔ شاید اب وہ بھی مجھے بھلا بیٹھی ہو۔ شاید اس کے دل سے میری یاد کی آخری لکیر بھی محو ہوگئی ہو لیکن میں اسے نہیں بھلا سکتا۔ میں اس شام کو نہیں بھول سکتا، جب وہ آپا کے پاس نچلے کمرے میں بیٹھی اپنی دادی کی نقل اتار رہی تھی۔ جہاں گیر کو شاید زندگی کے آخری لمحات تک وہ منظر نہ بھولا ہوگا، جب نورجہاں نے معصومیت اور بھولپن سے دوسرا کبوتر بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر وہ سنہری لمحات، وہ پھر کبھی واپس نہ آنے والے روشن اور چمکیلے لمحات۔۔۔ جب پہلی بار میں نے جنگلی پھولوں کی مہک سونگھی تھی اور ریشمی پلکوں کی سکون بحش حرارت کو محسوس کیا تھا۔ کہاں کھو گئے وہ لمحات!

میری نور جہاں اس دنیا میں زندہ ہے۔ لیکن نہیں وہ مر چکی ہے اور اس کا مزار بھاٹی دروازے کے اندر ہے، جس کے باہر کھڑے ہوکر میں نے بس کا انتظار کیا تھا اور جہاں سے ایک دبلے پتلے جسم، ہلکے نیلے برقعے اور سفید سینڈل والی لڑکی ٹکسالی دروازے کی طرف گھوم گئی تھی اور جسے کارپوریشن کے گندگی اٹھانے والے ٹرک نے اپنی اوٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ضرور فہمیدہ ہی تھی، نور جہاں ہی تھی!

مجھے شاہدرہ آنے کی بجائے بھاٹی دروازے کے اندر جانا چاہئے تھا۔ اس نور جہاں کے مزار پر جس کا سلیم جہاں گیر نہ بن سکا۔ ہندوستان کا شہنشاہ نہ بن سکا۔ جہاں گیر کی نور جہاں مرنے کے باوجود زندہ ہے مگر میری نورجہاں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ ایک لاش ہے۔۔۔ اور ایسی کتنی ہی لاشوں، کتنی ہی نور جہانوں کے مزار ہیں جو شہر کے اندر، شہر کے باہر تنگ و تاریک گلیوں کے تعفن میں ویران پڑے ہیں، جن کی قبروں پر کوئی چراغ نہیں جل رہا، کوئی پھول نہیں مہک رہا اور جن پر ایک افسانہ کیا ہزاروں ناول لکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے غلطی کی جو شاہدرہ آ گیا۔ مجھے شہر کی گلیوں میں گھومنا چاہیے تھا۔

دن ڈھل چکا تھا۔ شام کے مرطوب سائے مجھے گھیر رہے تھے۔ جامن اور املتاس کے درختوں میں چوڑیوں کی چہکاریں گونج رہی تھیں۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا۔ کوٹ کے کالر چڑھائے اور باغ کے بڑے دروازے کی طرف ہو لیا۔ بلیک اینڈ وائٹ کا سگریٹ سلگاتے ہوئے مجھے پھر رسالہ ’آثار قدیمہ‘ کے ایڈیٹر کا خیال آ گیا، جس نے مجھے یہاں سگریٹوں کا ڈبہ دے کر نور جہاں پر افسانہ لکھنے بھیجا تھا۔ ڈبے میں اب صرف تین چار سگریٹ ہی باقی تھے۔ میں نے سوچا گھر جاکر نور جہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور گھسیٹ ڈالنا چاہیے۔

لیکن جب میں مقبرے کی چاردیواری سے باہر نکلا تو میری نگاہ ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے خود بخود نور جہاں کے مزار کی طرف اٹھ گئی اور میں نے ایمان داری سے محسوس کیا کہ میں نورجہاں کے بارے میں کچھ نہ لکھ سکوں گا، چاہے رسالہ ’آثار قدیمہ‘ کا ایڈیٹر میرے کوٹ کی ساری جیبیں سگریٹوں سے بھر دے۔

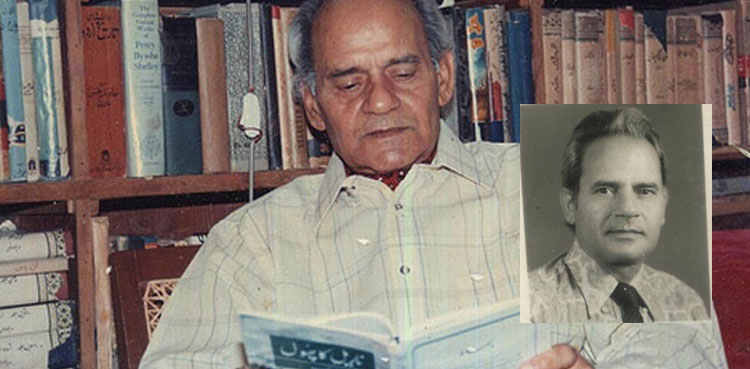

(معاشی ناآسودگی کے باعث محبت میں ناکامی کا المیہ بیان کرتا یہ افسانہ اے حمید کے قلم سے نکلا ہے جو اردو کے مقبول قلم کار تھے)