بنارس (وارانسی) دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے محققین و ماہرینِ آثار کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ شہر سنہ 1800 قبل مسیح میں بسایا گیا اور آج تک آباد ہے۔ اسی اعتبار سے یہ نہ صرف قدیم تہذیب و ثقافت کا گواہ ہے بلکہ ہزاروں سال پرانے معبدوں اور مقدس مقامات کی وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا تھا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بنارس کب آباد ہوا تھا تو ہمالیہ پہاڑ کے عالمِ وجود میں آنے کا زمانہ معلوم کرنا آسان ہوگا۔

آج اگرچہ اس کی پہلی سی شان و شوکت اور سج دھج برقرار نہیں رہی ہے اور جہاں قدیم مذاہب کی عبادت گاہوں اور دوسری عمارتوں کو موسمی تغیرات نے بہت نقصان پہنچایا ہے، وہیں وارانسی یعنی بنارس کے دریا اور تالاب وغیرہ بھی آلودہ ہوچکے ہیں۔ یہاں بہت سے گھاٹ ہیں جن پر عقیدت مندوں کا رش رہتا ہے۔ یہ علاقہ ہندو مذہب کے لگ بھگ سوا دو ارب پیروکاروں کے لیے بھی مقدس ہے جو یہاں منادر کا رخ کرتے ہیں، پوجا پاٹ کے ساتھ گنگا میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ مندروں کے ساتھ یہاں نئی اور قدیم مساجد بھی موجود ہیں اور منادر سے گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ مساجد سے اذان بھی سنائی دیتی ہے۔ گنگا کے کنارے پر سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ اسی دریا کی سطح سے بلند ہورہا ہے اور یہ ایک مسحور کن نظارہ ہوتا ہے۔ بنارس کی اس تاریخی اہمیت اور ثقافت کی کشش یہاں پوری دنیا کے سیاحوں کو کھینچ لاتی ہے جو یہاں عبادت گاہوں، گنگا اور گھاٹوں کے کنارے نظر آتے ہیں۔

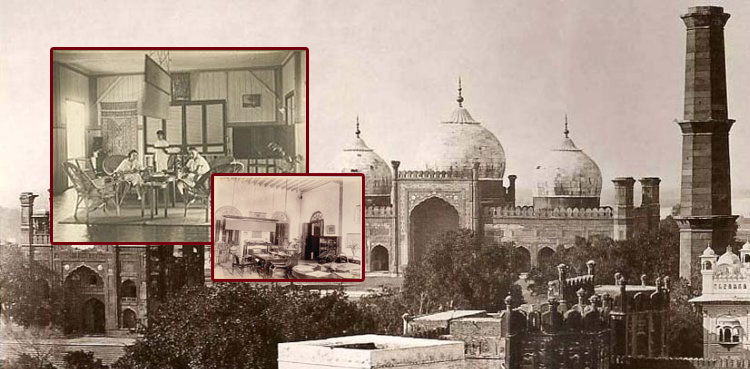

یہ شہر دریائے گنگا کے وسط میں اور صوبہ اتر پردیش کے مشرق میں گنگا ندی کے کنارے ہلالی شکل میں آباد ہے۔ دریائے گنگا کے کنارے پر آباد شہر بنارس کی اپنی ایک مذہبی، ثقافتی اور ادبی تاریخ تو ہے ہی، مگر اس شہر کا ایک اپنا ہی رنگ بھی ہے جو کئی کہانیاں اور تہذیبی کتھا بھی سناتا ہے۔ مذہبی اور تہذیبی تہوار یہاں کی رنگارنگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پورے شہر میں، ہر سڑک کے کنارے یا بیچ میں کوئی نہ کوئی مندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلم بزرگان دین کے مقابر، تاریخی مساجد اور مدارس بھی ہیں۔ بنارس پر مسلمانوں نے بھی چھ سو سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی ہے جس کا عکس بھی بنارس کی ثقافت سے جھلکتا ہے۔ یہاں ہم بنارس کی چند قدیم اور تاریخی مساجد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

عید گاہ لاٹ بھیرو:

۱۸۰۹ء میں بنارس میں ایک بڑا تاریخی ہنگامہ ہوا جو بلوہ لاٹ کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ عالمگیر بادشاہ کی قناتی مسجد سے قریب امام باڑہ کلاں میں ایک پتھر کا ستون تھا جس کو لاٹ بھیرو کہتے تھے۔ مسلمان اس کو دھوپ گھڑی سمجھتے تھے۔ جب کہ ہندو اس کو متبرک خیال کرکے وہاں پوجا کرتے تھے۔ اور کسی نہ کسی بات پر ان میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ آخر مجسٹریٹ نے تصفیہ کرایا۔

مسجد دو نیم کنگرہ:

۱۰۷۱ء بکرمی میں احمد نیالتگین کے حملے کے بعد بنارس میں مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم ہوئیں۔ اسی سنہ میں مسجد دو نیم کنگرہ جو اب عوام میں ڈھائی کنگرہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے تعمیر ہوئی۔ تاریخی نام مسجد دونیم کنگرہ ہے جس سے تعمیر کا سال ۴۰۵ھ نکلتا ہے۔ آج بھی یہ مسجد اپنی پوری عظمت و جلال کے ساتھ قائم ہے اور شہر کی بڑی ممتاز اور سنگیں عمارت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازۂ سنگیں موجود ہے جو محراب نما ہے اور اس پر کلمہ کھدا ہوا ہے۔

گیان واپی مسجد:

سترہویں صدی میں مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی تعمیر کردہ عظیم الشان مسجد ہے۔ یہ دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے جس پر حالیہ برسوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تنازع پیدا ہوا ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ یہ تو معلوم نہیں ہے لیکن جامع مسجد اکبر بادشاہ کے وقت میں تعمیر ہوچکی تھی جس کا ایک تاریخی ثبوت یہ ہے کہ اکبر کے دور حکومت میں بنارس کے ایک مشہور بزرگ اور ولی حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی اس جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے رہے ہیں۔ اس جامع مسجد کی اکبر کے دور میں کیا صورت تھی؟ اس کا علم پوری طرح نہیں ہوسکا لیکن یہ واضح ہے کہ اکبر کے دور میں یہاں جمعہ کی نماز کا اہتمام تھا۔

عالمگیر مسجد:

سترہویں صدی میں اس مسجد کی مغل بادشاہ اورنگزیب کے زمانہ میں تعمیر ہوئی تھی۔ اسے بنی مادھو کی درگاہ اور اورنگ زیب مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ مسجد کی بنیاد خود بادشاہ اورنگ زیب نے رکھی تھی۔ اور اسی مناسبت سے یہ عالمگیری مسجد بھی کہلائی۔یہ مسجد بنارس کے پنج گنگا گھاٹ پر واقع ہے جو مغلیہ دور کے فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔گنبد سے دیواروں تک یہاں نقاشی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔

بنارس میں متعدد ایسی مساجد ہیں جن کے نام کچھ عجیب معلوم ہوتے ہیں اور ہر کسی کو حیران کرتے ہیں۔ ان ناموں کے پیچھے کئی کہانیاں بھی ہیں۔ جیسے مسجد باگڑ بلی (مدن پورہ)، نگینہ والی مسجد (ریوڑی تالاب)، بڑھیا دائی کی مسجد وغیرہ۔ ان میں سے دو کے بارے میں جانیے:

بابا عاشق معشوق مسجد:

یہ اورنگ آباد روڈ سے کچھ آگے سدھ گری باغ پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک محبت کرنے والے جوڑے نے گنگا ندی میں کود کر جان دے دی اور پھر ان کی یاد میں مزار بنا دیے گئے اور مزار کے پیچھے مسجد بھی بنادی گئی جو عاشق معشوق کے نام سے مشہور ہوگئی۔

شکر تالاب کی مسجد:

یہ مسجد سلطان فیروز شاہ کے وقت میں ضیاء الدین حاکم بنارس نے تعمیر کرائی تھی لیکن بعض حصے منہدم ہو جانے کے بعد ازسر نو تعمیر ہوئے۔ یہ شکر تالاب کا نام بھی ایک مستقل وجہ تسمیہ رکھتا ہے۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ رائے سدن جو والیِ جاج نگر تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ سلطان فیروز شاہ جاج نگر خود آئے، اور رائے سدن خوف سے بھاگ نکلا۔ اس کی ایک لڑکی جس کا نام شکر تھا، اسے فیروز شاہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور رائے سدن کا مکان منہدم کروا کے اس جگہ ایک تالاب بنوایا جو لڑکی کے نام سے شکر تالاب مشہور ہوگیا۔

(مولانا عبدالسلام نعمانی کی کتاب تاریخِ آثارِ بنارس سے ماخوذ)