اردو زبان و ادب میں جہاں تاجور نجیب آبادی کا نام ایک باکمال شاعر اور نثر نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، وہاں ان کا ایک حوالہ صحافت بھی ہے۔

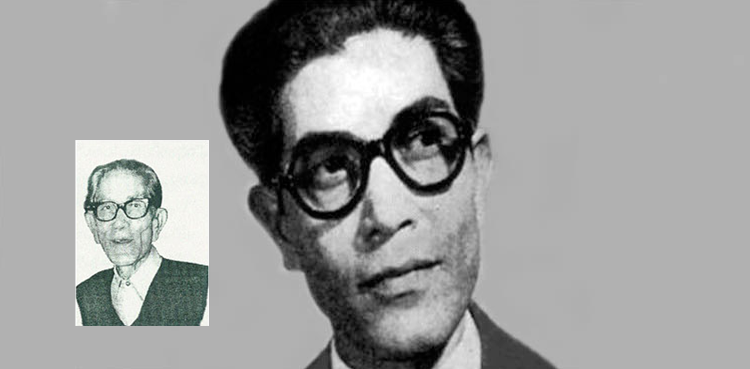

آج تاجور نجیب آبادی کا یومِ وفات ہے۔ انھوں نے ’اردو مرکز‘ کے نام سے تصنیف و تالیف کا ادارہ بھی قائم کیا تھا اور اس میں زبان و ادب پر نمایاں کام انجام پائے۔

تاجور 2 مئی 1894 کو نینی تال میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن نجیب آباد(یوپی) تھا۔ فارسی و عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے درس نظامیہ کی تکمیل کی۔ 1915 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات پاس کئے۔ 1921 میں دیال سنگھ کالج لاہور میں فارسی اور اردو کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہوا تھا۔ 30 جنوری 1951 کو تاجور نجیب آبادی لاہور میں وفات پاگئے۔

اردو زبان میں ’ہمایوں‘ اور ’مخزن‘ وہ رسائل تھے جن کے ذریعے انھوں نے ادبی صحافت کو معیار کی بلندی پر پہنچایا۔ ’ادبی دنیا‘ اور ’شاہکار‘ جیسے رسائل بھی انہی کے جاری کردہ تھے۔ تاجور نجیب آبادی کی برسی کی مناسبت سے یہاں ہم مشہور شاعر، ادیب اور صحافی عبدالمجید سالک کا تحریر کردہ شخصی خاکہ پیش کر رہے ہیں جو اس نابغۂ روزگار کی وفات کے بعد لکھا گیا تھا۔ یہ شخصی خاکہ سالک صاحب کی کتاب یارانِ کہن میں شامل ہے جس میں وہ لکھتے ہیں:

نجیب آباد کے مولوی احسان اللہ خاں تاجور (پیدائش: 2 مئی 1894، وفات: 30 جنوری 1951) نے نو سال دیو بند کے دارالعلوم میں بسر کر کے علومِ دینی میں فراغتِ تحصیل کی سند حاصل کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا علم و فضل حصولِ معاش میں معاون نہ ہوگا۔ کسی مسجد میں پیش امام بننا، ختمِ درود پڑھنا اور جنازے کی نمازیں پڑھانا نہ مولوی تاجور کے ذوق کو گوارا تھا نہ اس سے قوتِ لا یموت باآسانی میسر آسکتی تھی۔ وہ شاعر آدمی تھے، اور شاعری کے جراثیم جس شخص کے ذہن میں پرورش پارہے ہوں اس کا علمائے دین کی صف میں کھڑے ہونا اور اپنی زندگی میں زہد و تقوی کا اہتمام کرنا بے حد دشوار ہے۔ اس احساس کے ماتحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ پنجاب جاکر مشرقی امتحانات پاس کیے جائیں اور مدرّسی کا پیشہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ 1915ء میں لاہور پہنچ کر اورینٹیل کالج میں داخل ہوگئے۔

دیال سنگھ اسکول میں

مولانا تاجور استاذی رسا رام پوری کے شاگرد تھے، اس لیے میرے ساتھ خواجہ تاشی کے تعلقات رکھتے تھے۔ ہماری خط کتابت جاری تھی، فانوسِ خیال میں ان کا ایک مکتوب بھی شائع ہوچکا تھا۔ جب 1915ء کے اواخر میں مَیں نے لاہور میں مولوی سید ممتاز علی کے ہاں ملازمت اختیار کی تو مولانا تاجور سے پہلی دفعہ نیاز حاصل ہوا۔ وہ اس زمانے میں اورینٹیل کالج کے ہاسٹل میں رہتے تھے، جو شاہی مسجد اور قلعہ کے درمیانی کمروں میں قائم ہوا تھا۔ منشی فاضل کا امتحان پاس کر کے تاجور صاحب دیال سنگھ ہائی اسکول میں اورینٹیل ٹیچر ہوگئے۔ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر لالا رگھوناتھ سہائے نہایت باوضع، غیر متعصب اور بلند اخلاق آدمی تھے، اور مولانا تاجور ان کی خوبیوں کے اس قدر گرویدہ تھے کہ انہیں فرشتہ کہا کرتے تھے، رگھو ناتھ سہائے جیسے ہندوؤں کے حسنِ سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ مولانا تاجور کے مخلصانہ روابط زندگی بھر ہندوؤں اور سکھوں ہی کے ساتھ رہے۔ مسلمان اکابر میں سے صرف دو تین ہی سے مولانا کی رسم و راہ رہی۔

مخزن کی ایڈیٹری

رسالہ "مخزن” سر عبدالقادر کے قبضے سے نکل کر ایک ریٹائرڈ تحصیل دار غلام رسول صاحب کی ملکیت میں منتقل ہوگیا، جن کے انتقال کے بعد ان کے بھائی ظہورالدین اس کو چلاتے رہے۔ مولانا تاجور نے مخزن کی ایڈیٹری قبول کر لی، زمانے کی کیفیت دیکھیے کہ مدیر "مخزن” کی حیثیت سے مولانا تاجور کی تنخواہ پندرہ روپے ماہانہ تھی۔ اور جن دنوں مولانا کھانا بھی ظہور الدین صاحب ہی کے ہاں کھاتے، ان دنوں نقد صرف پانچ روپے ملتے۔ جب مولانا موسم گرما کی تعطیلات میں نجیب آباد چلے جاتے تو "مخزن” کی ایڈیٹری کا پشتارہ میرے کاندھوں پر رکھ جاتے اور میں بلا معاوضہ اس خدمت کو انجام دیتا۔

ہمایوں میں

مولانا تاجور زبان کی سوجھ بوجھ خاصی رکھتے تھے اور غزل بہت اچھی کہتے تھے۔ ان ہی دنوں جسٹس شاہ دین مرحوم نے انہیں یاد فرمایا۔ کیونکہ میاں بشیر احمد نے "ہمایوں” جاری کر دیا تھا اور انہیں صرف ایک مدیر معاون ہی کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ ابتدائی عربی کتابیں بھی پڑھنا چاہتے تھے۔ مولانا تاجور میاں بشیر احمد صاحب کے رفیق کار بن گئے اور "ہمایوں” کو حسنِ ترتیب کے ساتھ بلند معیار پر مرتب کرنا شروع کر دیا۔ تاجور صاحب کی یہ تمام ادبھی مصروفیتیں اپنی مستقل ملازمت کے علاوہ تھیں۔ دیال سنگھ ہائی اسکول کی ٹیچری سے ترقی کر کے وہ دیال سنگھ کالج میں فارسی کے لکچرر مقرر ہوگئے تھے۔ لیکن ادبی رسالوں کا مرتب کرنا اور نوجوانوں کو نثر ونظم میں اصلاح دینا ان کا دائمی مشغلہ رہا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک انجمن ارباب علم کی بنیاد رکھی، جس کے پر رونق مشاعرے ایس پی ایس کے ہال میں ہونے لگے۔ مولانا تاجور کے احباب اور ان کے شاگرد اس مشاعرے میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ اور میں بھی اکثر اپنا کلام انہی مشاعروں میں پڑھتا تھا۔

بزمِ ادب

کچھ مدت جب جب حفیظ جالندھری لاہور کے ادبی افق پر نمودار ہوئے تو ہم نے ان کا تعارف بھی انجمن اربابانِ علم ہی کے اسٹیج پر کرایا اور حفیظ کی پہلی نظمیں اسی انجمن کے مشاعروں میں پڑھی گئیں۔ لیکن حفیظ کی روز افزوں ہر دلعزیزی سے مولانا کچھ کھٹک سے گئے، ادھر وہ کوتاہی ظرف میں مبتلا ،ادھر یہ زود رنج، نتیجہ یہ ہوا کہ کشمکش شروع ہوگئی اور حفیظ صاحب نے جھٹ ایک ‘بزم ادب پنجاب’ کی بنا ڈالی اور مجھے اس کا صدر مقرر کر کے پہلے مشاعرے کا اعلان کر دیا، اب تاجور صاحب بے حد پریشان ہوئے، انجمن ارباب علم کے مشاعرے بہت دبلے ہوگئے اور سالک و حفیظ کے دوستوں نے بزم ادب کو چار چاند لگا دیے۔ لیکن یہ حفیظ صاحب کا ایک عارضی سا جوش تھا جو چند روز میں ٹھنڈا پڑ گیا اور بزم ادب درہم برہم ہوگئی۔

کانگریسیوں کا ہنگامہ

اس سے قبل 1923ء میں مولانا تاجور نے ایک مشاعرہ رائے بہادر دولت رام کالیہ بیرسٹر فیروز پور کی صدارت میں منعقد کیا۔ رائے بہادر حکومت کے نہایت خوشامدی اور کانگریس کے دشمن واقع ہوئے تھے اور قومی تحریک ابھی باقی تھی۔ ہزاروں مجاہدین حریت جیل خانوں میں مقید تھے۔ اس لیے کانگریسیوں اور دوسرے آزادی پسندوں کو ایک ادبی انجمن کی طرف سے ایک ٹوڈی کی اس عزت افزائی پر بہت غصہ آیا، اور کانگریسی رضا کاروں نے مشاعرے میں ابتری پید اکرنی شروع کر دی۔ اتنے میں مَیں ایس پی ایس کے ہال میں پہنچ گیا۔ چونکہ حال ہی میں سیاسی قید سے رہا ہوکر آیا تھا اس لیے پرزور تالیوں سے میرا خیر مقدم کیا گیا۔ مولانا تاجور نے مجھے اسٹیج پر بٹھایا کانگرسیوں کی حرکت کا قصہ سنایا اور کہا کہ آپ ذرا سی کوشش سے اس مشاعرے کو کام یاب بناسکتے ہیں۔ خیر۔ مَیں اٹھا، ایک دو لطیفے سنا کر مجلس کو شگفتہ کردیا۔ پھر اپنا کلام سنایا اور دوسرے شعراء کو پڑھوایا۔ کانگرسیوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے اس کے بعد شور نہ مچایا۔

مولانا تاجور اس داغ کو دھونے اور انجمن ارباب علم کو بدنامی اور غیر ہر دلعزیزی سے بچانے کے لیے بے حد مضطرب تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کے لئے آئندہ اجلاس کی صدارت آپ کر دیجیے۔ مَیں نے قبول کیا اور اخباروں میں اعلان ہوگیا۔ دوسرے ہی دن ڈاکٹر ستیہ پال سکریٹری کانگریس کمیٹی کا ایک خط مجھے موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ مولوی تاجور نے رائے عامہ کی توہین کی ہے، اور کانگریس کی دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ جب تک اس توہین کی تلافی نہ ہوجائے آپ مشاعرے کی صدارت نہ کریں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، کہ آپ یقین رکھیے میں کسی حالت میں کانگریس اور رائے عامہ کی توہین کو محض صدارت مشاعرہ کی خاطر برداشت نہ کروں گا اور انتہائی کوشش کروں گا کہ مولانا تاجور معقول رویہ اختیار کریں۔ آپ بھی اپنے کارکنوں اور رضا کاروں کو ہدایت کر دیں کہ بیکار شور و غوغا سے محترز رہیں۔

مشاعرہ کام یاب ہوا

مشاعرے سے پہلے میں نے مولانا تاجور کو اس امر پر آمادہ کرلیا کہ وہ انعقادِ مجلس کے آغاز ہی میں اسٹیج پر آکر معقول الفاظ میں معذرت کردیں، اور اعلان کر دیں کہ انجمنِ اربابِ علم اگرچہ سیاست سے بے تعلق ہے لیکن اپنی قومی انجمن کانگرس اور آزادی ہند کے نصب العین کی کسی توہین کو روا نہ رکھے گی۔ مشاعرہ ہوا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سی گاندھی ٹوپیاں موجود ہیں۔ میں الگ بیٹھا رہا۔ جب مولانا تاجور اپنی معذرت پڑھ چکے اور تجویز صدارت ہوگئی، تو میں آکر کرسی صدارت پر بیٹھ گیا۔ اس پر جلسے نے بے حد خوشنودی اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیش بندھو چترنجن داس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے بڑے بڑے جرنیلوں میں سے تھے اور اس کے علاوہ بنگلہ زبان کے نہایت شیوا شاعر تھے، خود ڈاکٹر ٹیگور ان کی شاعری کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ دیش بندھو داس کے اعزاز میں انجمن اربابِ علم کے اس مشاعرے کے حاضرین سر و قد کھڑے ہو کر دو منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ اس کے بعد مشاعرے کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ غرض فضا بالکل صاف ہو گئی، گاندھی ٹوپیاں جو اس لیے جمع تھیں کہ ضرورت پڑے تو مولوی تاجور پر پل پڑیں نہایت سکون سے مشاعرہ سنتی رہیں اور انجمنِ اربابِ علم اس آفت سے بچ گئی۔

فیروز پور کا مشاعرہ

1926ء میں ڈاکٹر اقبال پنجاب کی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ تو بعض مقامات سے انہیں دعوتیں آنے لگیں کہ تشریف لائے کیونکہ لوگ آپ کی زیارت کے خواہاں ہیں۔ فیروز پور میں میاں تصدق حسین خالد اے سی تھے، وہ ایک دن لاہور آئے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ آپ فلاں تاریخ کو فیروز پور آئیے۔ آپ کا جلوس نکالا جائے گا۔ آپ کی صدارت میں ایک مشاعرہ کیا جائے گا۔ اور شام کو گارڈن پارٹی دی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جلوس میرے ذوق کے خلاف ہے۔ مشاعرے کی صدارت میری جگہ سالک صاحب کریں گے اور میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلوایا اور حکم دیا کہ آپ فلاں تاریخ فیروز پور جاکر مشاعرے کی صدارت کریں۔ میں نے سر تسلیم خم کیا، گھر واپس آکر حفیظ صاحب کو بلایا اور کہا کہ کل صبح چند شعراء کو ساتھ لیجیے۔ اور میرے ساتھ فیروز پور چلیے۔ وہ اٹھ کر پنڈت ہری چند اختر کی طرف چلے گئے، سردار اودے سنگھ شائق وکیل فیروز پور تاجور صاحب کے شاگرد تھے۔ اور اہلِ فیروز پور کی طرف سے شعراء کو لے جانے کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن صبح کو ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مولانا تاجور بھی پنڈت کیفی دہلوی، میلا رام وفا، منوہر سہائے انور، دین محمد فاخر وغیرہ کو ساتھ لے کر جارہے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کررہا ہوں کہ حفیظ صاحب کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے مولانا نے مجھ سے سلسلہ کلام و سلام بند کر دیا تھا اور وہ مجھے اپنا حریف سمجھتے تھے۔ اس قافلہ شعراء کی ترتیب بھی اسی سلسلے میں کی گئی تھی، چونکہ میں پہلی دفعہ بیرون لاہور کسی مشاعرے میں گیا تھا اور پھر علامہ اقبال کا نام زد صدر تھا۔ اس لیے فیروز پور میں میری آؤ بھگت بہت تپاک سے کی گئی اور مولانا تاجور چونکہ روز کے آنے جانے والے تھے، اس لئے ان کی طرف توجہ نسبتاً کم رہی۔ اس لیے مولانا نے سردار اودے سنگھ شائق کی کوٹھی پر جا کر اپنے آدمیوں کی ایک خفیہ کانفرنس میں یہ تجویز پیش کی کہ مشاعرے کی صدارت پنڈت برجموہن دتاتریہ کیفی دہلوی کریں۔ کیونکہ وہ سب کے بزرگ ہیں اور سالک صاحب کو بھی ان کے نام سے اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ مجھ سے استصواب کیا جاتا، میاں تصدق حسین خالد نے کہہ دیا کہ جس شخص کے اعزاز میں آج کی تقریب ہورہی ہے جب اسی نے مشاعرے کی صدارت کے لیے اپنا قائم مقام نامزد کر رکھا ہے تو پھر ہم کیونکر کسی دوسرے آدمی کا نام لے سکتے ہیں۔ غرض تاجور قافلہ مجبوراً مشاعرے میں شریک ہوا، اور مشاعرے کے اواخر میں مَیں نے حفیظ جالندھری سے پہلے کیفی، تاجور، وفا اور انور کو پڑھوایا۔ جب حفیظ کھڑے ہوئے تو یہ قافلہ چلے جانے کے لیے پر تولنے لگا، جانتے تھے کہ صدر بے ڈھب آدمی واقع ہوا ہے۔ سرِ مشاعرہ دو تین چوٹیں کردے گا اس لیے پنڈت کیفی کو میرے پاس بھیجا کہ صدر جلسہ اجازت دیں تو ہم لوگ چلے جائیں۔ شہر میں کچھ کام ہے۔ پنڈت جی کے ارشاد پر میں کیا عرض کرسکتا تھا۔ بخوشی اجازت دے دی، اور یہ لوگ چلے گئے۔

مولانا کی ادبی صحافت

اس میں شک نہیں کہ مولانا تاجور نے اپنی دیو بندی تعلیم سے نہ کوئی فائدہ خود اٹھایا نہ دوسروں کو پہنچایا۔ انہوں نے عمر بھر فارسی پڑھا کر معاش پیدا کی اور اردو ادب و شعر کی خدمت میں مصروف رہے۔ مولانا کی تصانیف صرف چند غزلوں نظموں اور رسالوں تک محدود ہیں۔ ان کے اسکولی اور کالجی شاگردوں کے علاوہ زبان و فن میں بھی ان کے تلامذہ کی تعداد کافی ہے۔ جن کی اکثریت ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے”مخزن” اور "ہمایوں” کی ادارت کی۔ اس کے بعد "ادبی دنیا” اور شاہکار جاری کیے۔ بچّوں کا رسالہ "پریم” جاری کیا، غرض پوری زندگی ادب، شعرا و صحافت میں صرف کی۔ سر سکندر حیات خان کی وزارت کے زمانے میں راجا نرندر ناتھ اور بعض دوسرے ہندو بزرگوں کی تحریک پر حکومت پنجاب نے مولانا کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا۔ لیکن مولانا کو بڑھاپے میں دو پلے پلائے فرزندوں کے انتقال کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد ان کی صحت بالکل سنبھل نہ سکی۔ جسم تو پہلے ہی دہرا تھا لیکن آخری عمر میں بہت بھاری ہوگئے تھے اور پیٹ میں سانس نہ سماتا تھا۔ بعض دوسرے عوارض بھی لاحق ہوگئے تھے، آخر چھیاسٹھ برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔

سلام کلام کی تجدید

لکھ چکا ہوں کہ مجھ سے سلسلہ کلام منقطع تھا لیکن اس انقطاع کے باوجود ہم دونوں کے قلوب ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف تھے۔ اور تکدر کا کہیں نام بھی نہ تھا، یہ محض ضد اور وضع کا معاملہ تھا۔ جس کی وجہ سے ہم مصالحت نہ کرسکے۔ سچ پوچھیے تو یہ ہم دونوں کی حماقت تھی، انتقال سے چند ماہ پیشتر ایک دن یونیورسٹی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے، سر پر ترکی ٹوپی، بھری سی ترشی ہوئی داڑھی جس میں با قاعدہ خضاب کرتے تھے۔ شیروانی اور آڑا پاجامہ پہنے۔ ہاتھ میں ایک چھڑی لیے کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر کشش ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، مدۃُ العمر کے دوست، ہم ذوق، استاد بھائی اور راہ ادب کے ہمسفر تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بے تکلف اپنی چھڑی سے ان کی توند پر ٹہوکا دیا اور کہا "کیا حال ہے مولوی!” یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے، اور مجھے بڑے زور سے لپٹا لیا۔ کہنے لگے: "کم بخت! ساری عمر ضد میں ضائع کر دی۔” میں نے کہا۔ میں اور ضد؟ کیا میں کوئی نجیب آبادی روہیلا ہوں کہ ضد پر پوری عمر قربان کردوں۔ یہ سب تمہارا اڑیل پنا تھا، ورنہ میں تو ہر وقت ملنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد ادھر اُدھر کی باتیں ہونے لگیں اور پرانے دوستوں کی باتوں میں جو خاص لذّت اور خاص اشارات ہوتے ہیں وہ اہلِ ذوق سے پوشیدہ نہیں، اس کے بعد دو تین دفعہ اسی طرح سرِ راہ ملے یہاں تک کہ ایک دن یہ سن کر دل بیٹھ گیا کہ تاجور بھی رخصت ہوئے۔

پنڈت ہری چند اختر میر کا یہ شعر یوں پڑھا کرتے تھے۔

اے حبِّ جاہ والو جو آج تاجور ہے

کل اس کو دیکھنا تم نے تاج ہے نہ وَر ہے

انہوں نے بھی مولانا تاجور کی موت کی خبر سنی تو پندرہ منٹ تک بالکل مبہوت بیٹھے رہے۔ اور پھر مولانا کی محبّت، ان کی عداوت، ان کے جھگڑوں، ان کے رسالوں، ان کے شعر اور ان کی ایڈیٹری کی باتیں جو چلیں تو گھنٹوں گزر گئے۔